谭盾的钝炖沌

作者:王小峰(文 / 王小峰)

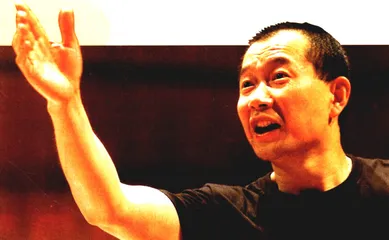

作曲家谭盾也深谙商业之道

现在人们谈论最多的是《英雄》,一部国产电影能被人们关注到这份上,在这个市场经济时代,实属幸事。不过很多人都忽略了影片中的音乐,人们忽视其中的音乐可能是因为电影原声唱片还没有出版,仅靠影片中的音乐碎片还无法了解到音乐的全貌。笔者有幸先听到《英雄》的电影原声唱片,并有机会听了一次作曲者谭盾关于《英雄》配乐的解读课,所以,想谈谈这张唱片。

一张唱片想找到一个卖点很容易,如果想找到多个卖点就难了。但《英雄》的原声唱片能找到很多卖点:它的配乐是获得美国金球奖的谭盾;著名小提琴家帕尔曼领衔演奏;中国古筝、秦弦、马头琴、二人转在其中交相辉映;日本著名的鼓童在其中担任所有打击乐演奏。还有,作为一部商业武打片,它有一个广泛的观众(听众)基础……但是,我列举的上述卖点,实际上更适合欧美市场,而对于中国或亚洲市场,最后一首由王菲演唱的“Bonus Track”(附送歌曲)可能才是更大的卖点。换句话说,我们这边人对谭盾鼓捣出的那些神秘兮兮的声响没工夫去琢磨。

所以,我相信,这张唱片更像是为欧美人准备的,因为它太“中国”。在西方人看来,东方的文化总是那么神秘莫测,在咱们听起来颇讲究意境的民族乐器,在西方人听来就有点神经质。虽然这张唱片还没有在欧美上市,我预计媒体对唱片的评价肯定会高于电影本身。

但不幸的是,当我听到了谭盾的《英雄》配乐解读课之后,对欣赏这张唱片的兴趣全都没了。记得当年电视连续剧《三国演义》播出时,曾遭到媒体抨击,原因就是导演过于尊重原著,基本上就是演员拿着罗贯中的书在念,让人失去想象空间。当谭盾不厌其烦地把他创作动机、细枝末节都说得明明白白时,这张唱片再听它还有什么用?

中国缺乏启发式教育,如果老师在教物理课时,死板一点倒有情可原,但是教音乐课,缺乏启发式引导,那简直是场灾难。比如,我们常常能看到音乐教科书上以结论式的习惯向你解释音乐大师的作品,让你觉得贝多芬的《命运》除了扼住生命的咽喉就没有别的可说的了。音乐是种非常感性的艺术,它是瞬间理解的艺术,一首作品,每次欣赏、每个瞬间的感受都可能不一样。当我对照谭盾的解析去·听唱片时,死活听不出来他说的那些东西。相反,我更喜欢帕尔曼的女儿在听了这张唱片后的直觉:“爸爸你太酷了。”帕尔曼怎么酷,你慢慢想吧,肯定能想出点什么。

有人说《英雄》的配乐像《卧虎藏龙》,于是推断出谭盾没有什么进步突破,我倒不这么认为。因为中国的传统音乐特点太鲜明,绕来绕去不过是古琴、二胡,所以听上去总让人感觉似曾相识,更何况这是出自谭盾一人之手呢。我倒觉得,谭盾的问题是他在创作时总是习惯概念先行,必须要写出一首什么样的曲子,然后就一定要写出来,所以,音乐中很多自由奔放的部分被阉割掉了。没有一个听众会先确定一个概念然后去欣赏音乐,虽然《英雄》听起来要么恢宏大气,要么细腻委婉,但缺少很多灵动。

还有一个问题,就是张艺谋遇见谭盾,他们之间会找到一个什么连接点?在《英雄》之前,张艺谋拍的所有电影几乎都没有什么配乐,换句话说,他对音乐基本上没有什么想法,只有像赵季平这样他比较了解的音乐家才能和他“心心相印”。于是,张艺谋在拍那些“土特产”电影时,会发现赵季平总是得心应手,游刃有余。而一旦没有赵季平,电影里的配乐、歌曲都一塌糊涂。实际上,张艺谋遇见谭盾这个国际级音乐家之后,在对音乐上的把握上已经失控,他只能说,“我需要这样感觉的音乐”,然后再加上一个故事和一堆形容词。张艺谋说要有风,于是就有了“风!风!风!”深谙商业之道的谭盾当然要请帕尔曼,当然要请日本的鼓童(日本是世界上第二大电影市场)。张艺谋喜欢在音乐里加入一些零七八碎的东西,这一点和谭盾不谋而合,该加进去的都加进去了,但还是显得有些枯燥,只能说,谭盾在商业上的想象力远远大于他在创作上的想象力。

当“电影原声音乐”这个组合词汇被国人接受之后,实际上就对中国电影导演提出了更严峻的挑战。贾樟柯在《站台》中用流行歌曲衔接出电影的一条线,但看上去不仅有模仿《阿甘正传》之嫌,同时又显得有些牵强。但能像贾樟柯这样敢于大量使用音乐的导演寥寥无几,大部分不懂音乐的导演基本上都绕开了音乐部分,找一两首歌曲应付一下了事。但现在不同了,“原声音乐”已成了电影附属产品的一部分,同样有潜在的大市场,是个无法回避的问题。这时我们才发现,导演不懂音乐,音乐家不懂电影,面对市场,急了只能拉郎配。