华新民:尖锐的胡同保卫者

作者:巫昂(文 / 巫昂 刘溜)

这是华新民在今年秋天采访四合院时请好友叶金中先生拍下的照片,它们所在的区域(东单至东四路南一片及民族宫南侧的“四方区”)都已被列为“危改区”,华新民呼吁把这两片区域整体保留下来

华新民的“胡同情结”

对老北京来说,胡同与四合院里生活的象征就是“天棚、鱼缸、石榴树”,被称为“胡同百科全书”的石遵茂给了它们一个详细注释:“看你是不是北京人,就看这三样儿。以往老北京凡是家有存粮、有个佣人或者读书人家,都有这些个讲究。从端午节开始在院子里搭天棚,天棚是用杉篙立起来的,上边铺着芦苇席。此外,迎门要有个大鱼缸,大的有一人高,里边养着龙睛鱼。在鱼缸边,照例要种两棵石榴树,五月开花,象征着人丁兴旺。老北京酷爱种树养花儿,如果你见到胡同里院子外有一排粗大国槐,那里原先准是一个大宅门,而差不多所有四合院里都有老枣树,其他的要按住家爱好,种些别的。每条胡同有庙,或者观音庙或者大王庙。”

四合院一般是坐北朝南,院门都开在东南角,而不开在正中。这样设计据说是八卦方位,即所谓的“坎宅巽门”:“坎”为正北,在“五行”中主水,房子建在水位上,可以避开火灾;“巽”即东南,在“五行”中为风,进出顺利,门开在这里图个吉利。现在我们说的四合院,分为外院与内院,外院又称“号房”,为门洞进去后一般活动的空间,当年多为佣人居住采买的场所,从垂花门进入“内院”,里边通常分为东厢房、西厢房和正房,正房两边有耳房,通常是堆放炉子家伙等杂物用的,后边有后跨院儿。文化人方文形容胡同里的生活最大好处就是清净:“只要进到胡同100米之内,就了无车声,静到一个树叶儿掉到地上都听得见,早晨起来听得到鸟叫,坐在院子里让人心平气和。我并不怕升炉子或土暖气麻烦,我生的炉子能顶14个小时。以前景山一带有供胡同使用的地下水水厂,夏天的时候水都扎手,很多宅院里有井与泉。事实上,当年胡同的形成与它的水源是分不开的。”

华新民就在无量大人胡同的一个院落里长大,她清楚地记得自己在史家胡同上小学时的情景。她的祖父华南圭与父亲华揽洪都是土木工程界及建筑界的权威人士。在法国学的土木工程建筑。华南圭在1904年到1910年留法,成为法国公益工程大学首位中国留学生,并娶了一位波兰籍女子为妻,回国曾任京汉铁路总工程师、天津工商学院院长和北京工务局局长等职。抗战期间因拒绝为日本人做事回法国,直至1945年回国,解放后,任北京市规划委员会的前身——都市计划委员会的总工程师。华揽洪十四五岁就被华南圭送到法国,在北京上的也是英文学校,华新民说他在气质、思维与逻辑上是西方人,也是一个典型的理想主义者,他在法国本来已经有一个建筑师事务所,有车有房生活舒适,又娶了同样富有理想主义性格色彩的法国太太即华新民的母亲。但1951年,华南圭毅然带着妻儿抛弃一切回国,并在梁思成的举存下担任了都市计划委员会委员、第二总建筑师,与时任第一总工程师的梁思成共事。

现居巴黎,已90岁高龄的华揽洪,曾参与50年代北京确立中心区规划讨论时期的讨论。华新民说:“后来在畅观园外开了一个会,没有采纳甲方案也没有采纳乙方案,最终采用的是苏联专家的建议。另外,我父亲是激烈反对把苏式建筑硬搬到北京的,他也反对建这么大的广场。他说过,‘我在莫斯科,要闭着眼睛走路’。”

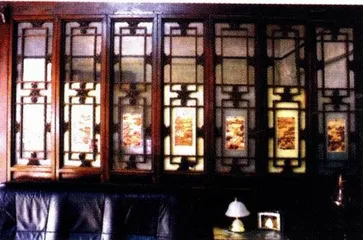

叶嘉莹与叶嘉谋的祖宅,正面临着被拆除的危险

华新民最津津乐道的是父亲“数树”的故事,他在回国初期,觉得北京的树很多很好,就在胡同里走了约一年,把每条胡同里树的数目与位置记录下来,交给园林局。这种老实而执拗的工作方式后来至少遗传给了华新民。华揽洪还做了中国加入国际建筑师学会的媒介,并首次设计了适合北京的自行车与汽车交叉的建国门立交桥。当然,他并没有想到后来这种式样的立交桥密布京城,成为他女儿所反对的城市发展标志。但是,华新民否认自己参与胡同保护与她的家族和中国建筑规划界的渊源有必然联系,她更多的还是出于感情。

京城胡同变迁

中国城市规划设计研究院下属的城市规划理论与历史名城保护研究所主任工程师张广汗说:“建国初,北平选择和平解放就是为保护古城区,当时的中央政府请梁思成做出北京的文物古迹图,发给各军区,在政府正式文件中也有指示。”石遵茂也回忆:“我印象中最早拆到老居民区,是建国10周年时,要开通一条街,把原刑部街拆了,把两边的居民拆走。”

与华新民不同,民间胡同专家石遵茂已经改变了多年来没事就出门转胡同的习惯,他说已经转不出什么来了,只会让人备感心酸。他告诉记者:“北京的胡同集中分布在内城,内城现在已经看不太出来了,但大体是以二环路稍内为界限。天安门左右两翼,因为原在皇城附近,设置了很多机关,很多地名仍有保留,比如存柴炭的惜薪司、内务府所在的南北池子内有帘子库、灯笼库与缎库。东四、西四的由来是因为都有四个牌楼,东单、西单也同理,最知名的北京胡同区莫过于东四北大街,由南向北有十二条,十三条、十四条是“文革”的产物,原是汪家胡同与船板胡同,而西四原不用几条几条算。以往,东单、西单与鼓楼前,都是繁华区域。”

现年62岁的石遵茂说:“我从来没亲眼见过哪个胡同在盖四合院的,我90岁的老母亲也没见过,这说明现有四合院都是年代久远。老话儿说‘桑柳榆杨槐书,不进阴阳宅’,建老房子的木料多以东北的红松黄松为主,特别是椽檩讲究的都要使老黄松,太阳一晒就流松油,好房子要‘磨砖对缝’,就是把老砖对老砖磨,砌的时候,拿糯米加白灰混的浆水渗进去。北京的老房都是先搭架子,上完梁再修墙,上梁是件大事,要放炮的,这样的结构可以造就‘墙倒房不倒’。”

北京人讲,“大胡同三百六,小胡同如牛毛”。为了宜于通行和采光,元代规划的城区胡同宽度约为9.24米,但后来产生更多胡同的肌理,却是相当独特的,与现在的单元房加排楼不一样,并不十分规则。元代的《析津志辑佚》记载:“三百八十四火巷,二十九胡同。”到明朝,据张爵在《京师五城坊巷胡同集》一书中记载,当时共有街巷胡同约1170条,其中直接称为胡同的约有459条。据清朝朱一新在《京师坊巷志稿》一书中提到的当时胡同名字可以推出,清朝大约已有街巷胡同2077条,其中直接称为胡同的约有978条。解放前的1944年,据日本人多田贞一在《北京地名志》一书中所记,当时北京共有3300条胡同。解放后据1982年中国展望出版社出版《古今北京》一书说:“至今,北京城区的胡同约有4550多条。”而1986年北京燕山出版社出版《实用北京街巷指南》一书所记,四个城区有胡同3665条。90年代后,旧城改造运动开始,很多胡同的形态已经改变,仅留下了旧有的名字。

到“文革”时期对古城的破坏最大,开始拆城墙破四旧,当然,拆城墙还有一个重要原因就是城市交通问题。据石遵茂回忆:“北京胡同日渐拥挤,很大程度上是因为几次挤进居民的历史时期,1949到1953年为第一次,当时大量是支援军队及军队家属,政府工作人员以及农村土地革命逃亡出来的地主富农,还有就是灾荒与水荒中的难民。1957年‘经租’政策出来后,胡同内的独门独院很多都变成大杂院,因为消灭房产私有,私房主被要求交出11到12间自留房之外的房屋,交给那些贫苦的无房人口居住,到了‘文革’,就都得交上去了,房管局接受了所有私房,很多军代表与工人阶层住进了胡同,胡同的人口压力陡然增加。”

方文也说:“我印象中,四合院里兴搭盖小厨房是从唐山大地震以后开始的,差不多一年半的时间,到80年代,院子里基本上搭满了小厨房,那时候单位分房给个人,单位要负责把小厨房搭好,有些房管所为了往院子里多安置人,就在后跨院里修建排房,现在我们看到的青砖红砖,上面是平瓦的,都是那样搭盖起来的。”

也就是在“文革”结束的1976年,华新民回到法国,她走的时候,北京胡同的格局与景观还是在的,但也就在这时期,胡同变得越来越拥挤,搬出胡同十几年的北京人谢其章回忆:“我的旧居在西城按院胡同,不规则的四合院里住着六七家,共用一个茅房,男女不分,高峰时老有人占着……几年后,妻子的单位又分给她一间平房,也是在一个大杂院的顶旮旯,出门迎面就是人家的山墙,终日不见阳光,以今天的水平视之,根本没法住,就是在这8平方米的小屋原房主一家四口住了30年,难以想象。”

昔日的悠闲与美丽

提笼架鸟的胡同生涯正在逐渐消失

到处都是绿,还做什么“绿化”呢?

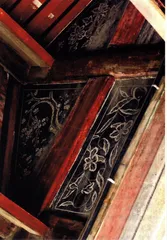

新文化街某宅里的“象眼”,类似的装饰在北京的四合院随处可见

城市规划师张广汉说:“七八十年代,北京开始在老城里搞工厂,准备把它从消费型的城市转向生产型城市,于是开始在胡同的庙里与胡同民居内见缝插针建小工厂,并开始安置更多居民进入四合院。80年代后期,落实私人产权,但是房客还是住在里边,只交少量租金,维修费用不够,导致了大量四合院多年未修缮,渐渐老化。到80年代末90年代初,老城内的问题就是市政欠债越来越多,电力电信与上水基本解决,但下水还是使用着清末与民国的设施,由此开始了旧城改造,对老城的破坏较大。而且往往从人口密度较少、容易改造的区域入手,比如长安街南北两边,这是因为政府与开发商,通常都要算投入产出的,人口密度大的地区,拆迁成本自然也就高。”

1997年,华新民随在法国驻华公司工作的丈夫回国一段时期后,有一天突然发现,推土机都推到城里来了,随后的数年,北京的胡同如多米诺骨牌一样成片成区地倒下。“这完全是一种强烈的感情在起作用。”华新民说,“我觉得我不能眼看着一个独特的北京城毁灭,变成世界上随处可见的那些平庸的现代都市。”

对民生的关注

华新民在四五年的胡同调查与访问中,结识了无数胡同居民。她说:“开始时候,我就是想救这个城市的胡同,慢慢对拆迁宣传产生了怀疑,正好就认识了清华大学建筑系的博士生谭英,她在做旧城改造中居民问题的研究。我们就一起去见了几个区领导,跟他们一起谈谈居民反应。后来,我继续去敲胡同居民的门,跟他们交谈,我发现,每一个院里都有很多故事,胡同本身就是一本关于北京与北京人的书。”

以下场景可以增加我们对华新民日常生活的感性认识:12月7日下午2:30,华新民正在采访之后吃午饭,手机响了,她刚接到就大惊失色,说是新鲜胡同69号张老师打过来的,我们刚从那个院子出来,拆迁办来了不少人正在拆他家的北院。据张老师说,北院是整个院子里最好的房子,住户已经签字同意拆迁,上午里面就已经搬迁一空了。我们于是匆忙赶往现场,一进69号院,就见民工们进进出出往外递砖,北屋屋顶上站着三个拆迁工,屋瓦已经全都揭开,堆成一堆一堆的。屋里一个拆迁工正在拿大锤在墙上敲着,发出很大声响,一个穿瓦蓝色夹克的中年男子正站在院子里大声指挥这一切。华新民着急地冲上去,“谁让你们拆的,不知道这是539个宣布受保护的好院子中的一个吗?赶紧叫他们别拆了,快停,停手!”蓝夹克一见华新民就面露讥笑:“哟,您又来了!”一面马上打手机,叫着“有情况,再多叫几个人过来,快点,听见没有!”而屋顶屋里的拆迁工动作更快了,原来整齐堆放成排的屋瓦被大撂地直接扔下来,在地上砸成碎片。华新民一脸苦笑着自嘲:“我发现我以后还是别出现在拆迁现场,我一出现反倒拆得更快了。”

曾经引起轩然大波的南池子保护区已经被多数媒体忘记了。12月6日,记者看到南池子的现状时,到处是拆毁的痕迹,忙碌的工地,堆积着从工地搬运出的土方。昔日900多户整齐的胡同住宅区只剩下20户人家抵死坚守着,可谓是十室九拆。继续坚守的住户之一沈贵枝带我们逛了一圈南池子,东南角上有一大块工地正在忙活着打地基,挖出的大量黄土堆到了另一坚守居民黎令书家的门口,像一座小山挡着。工地对面有几户私房主不愿搬,但工地紧贴着那几家的墙根往下挖,使得这几家一出门便面临绝壁与大坑,无路可走,只得搬走。在南池子北侧,是已经部分修成的回迁房,一个院子里有20户以上,房子两层,楼下一间房,楼梯下是3平方米左右的厨房和不到两平方米的厕所,然后是陡而窄的楼梯,只容一个人通过。楼上两间房,除临街的窗户,为躲避拆迁而于数年前搬到保护区内的沈贵枝说:“这样的房子,家具怎么搬上来,老人没了又怎么搬下去?”

私房主的财产权

华新民最尖锐与敏感的部分,是她大声地捍卫私房主的财产权,1998年她认识了后来组成“万人诉讼”的骆其春等人,他们首先对开发商组织的拆迁提出了“我的财产受到伤害”的反对声音。华新民认为:“作为民事主体,拆迁户与开发商是平等的,到今天,我们还觉得‘私’字很敏感是很不正常的,由于过去的恐怖还留着,很多胡同里的私房主无法发出自己的声音。”

骆其春对记者说:“我买房子时也买了地,1994年拆迁的时候,我就觉得不对劲,地怎么成了开发商的了。而我们房主房被拆了,搬到指定的地方住,每个月还要交租金,一下子什么都没了。我认定这是我自己的东西,绝不能白白交出。当时只是认为商人在侵权,后来1995年《城市房地产管理价》公布,对地价进行评估,三四十个人一起讨论,把我们家院子都挤满了,并开始做诉讼准备。

“1995年到2000年共有33起集体诉讼。1995年6月,第一次集体诉讼,金融街地区144户私房主共600多人起诉西城区房地局违法行政。他们先到北京第二中级人民法院,不予受理;再到北京高级人民法院,同样不予受理。”骆其春在通县上班,因拆迁搬到丰台区后,每天上班来回需要四五个小时,他说:“发展到万人诉讼是在2000年2月22日,骆其春、凤晓年、贾则戍、乔均芬、王毅青、刘洪坤、臧林等7人代表被拆迁居民10357人向北京市第二中级人民法院递交了行政诉讼状,并交上三大本10375页原告的签名簿,状告某些行政部门违法土地批租等。第二中级人民法院收了诉状,但既不立案,也不给裁定书。现在万人诉讼已发展到60个集团,2万多人。他们背后,是100多万被拆迁居民。”

律师吴建中在接手美术馆后街22号院诉讼后,才彻底了解了土地权与房屋权在国内的法律沿革,他说:“华新民引入了私人土地权这一问题是有意义的,北京解放后,军队只接管了当时120万间平房中的28万间,其余90多万间仍归私房主所有。1957年的‘经租’中,房主仍有所有权,只不过由国家拿走与房主共同出租,说是到一定年限,归国家所有。1984年的落实私房政策,仅是房产证,没有说土地证,当时国家禁止土地买卖,直到1988年《宪法》修正案中,才规定用地权是可以转让的。而80年代末兴起的房地产开发热中发现,北京这么多地,不少都由私房主占有,便有意地剥夺了他们的权利。拆迁补偿时,仅计算房子的建筑面积。直到美术馆后街22号院诉讼,北京市法庭才第一次认可土地使用权,并承诺补偿,但实际操作中,仍然是按照老办法。到‘万人诉讼’,法庭虽也承认应该给予私房主相应的土地补偿金,但没有制定实施细则。”

而华新民正在力争让更多的私房主了解自己对土地与房屋的权利,她说:“事实上,土地国有是1982年以后的事。50年代初,城镇私房主仍拥有房契与地契,后来换成了房地产所有证,80年代落实私房政策后,市政府并没有做相应的土地初始登记与土地变更所有权手续,所以私有地产并没有过户到国家名下。20年后,北京才开始登记做‘土地使用证’,但并没有发到居民手中。现私房主有的是法定的土地使用权,因为有价,所以便是他们的土地财产。但拆迁时,开发商指挥着政府有些部门走,一块以旧城改造立项的土地,由有政府背景的房地产开发公司取得后,几经倒手,最后拆迁就无法停止,因为许多部门与开发商的利益,其实是在拆迁过程中产生的。”

现在华新民仍在努力,她几乎是全职投入这件事。这位在巴黎学法国文学,婚后一度当全职母亲的妇女身上,有一种对挫败无所畏惧的韧劲儿。因为受她感动而决计制作四合院与胡同复原图的郑希成对记者说:“我是今年3月开始画起胡同来的,从九道湾到南池子,再到复兴门、崇文区。基本上是华新民提供房屋,她打电话过来说哪儿哪儿有一幢好房子快要拆了,得赶紧画下来,我就过去了。另外也有一些房主找到我,让我替他们把即将拆掉的房子画成画。”

也许多年以后,我们可能忘记了胡同也忘记了华新民,只能到这些画里去寻找北京古城的真相了。

保护胡同与改善居民的居住条件能不能两全呢?

·资讯·

“胡同保卫”中的三个标志性事件

首次因为四合院拆迁引起媒体关注的是国子监大格巷5号张婉贞,当时她站在四合院里的照片成为北京胡同原住民的一个象征。张婉贞之孙胡捷向记者回忆说:“院子是我太爷盖的,他本是福建人,七八岁因大水逃荒到北京,做木材生意,70多岁时才盖的,总共三个院子。1957年公私合营时,经租出两个院子。‘文革’时没收,拆了垂花门,建了一排房,属违章建筑,只留下三间房自己住,我父亲兄弟姐妹一共七人,非常拥挤。后来落实政策,要回了一个院子,1986年发还房产证,也不提另两个院。实际上自己家只住了5间房,这个院子总共有21间房,总面积1050平方米,建筑面积256平方米。拆迁前要回了14间,另7间按房管局公布的标准向租赁户收取租金,租金相当低,还不够维修房子的费用。拆迁来得很突然。1995年5月初,附近就贴出告示,实施拆迁工作的是开发商东城区住宅建设开发公司。拆迁方案中,我们一家被安排到丰台区角门六套楼房里住,没有安置费,还需按月交纳房租,也就是没有产权,什么都没有了。”一场官司以张老太太败诉告终。

胡捷说:“我奶奶从16岁开始就一直住在这个院子里,住到拆迁那年83岁,院子里的一草一木、一家40多口人的大小事情还有房产都是她来操心。她的身体一直很硬朗,80多岁了还亲自上梯子砍树枝什么的。院子里有她亲手种的石榴树和枣树,打了石榴分送给邻居,还有大荷花缸,夏天种着荷花,可惜‘文革’时被砸了。“经租”的两个院子里,其中一个里面有关公像,另一个以前是木材厂作坊,本来门上有一块匾,上面刻着‘胡记木厂’。我们小时候就在院子里放风筝,爬到屋顶上看天安门那儿放烟花,一家子其乐融融,这是一种无形资产。拆迁公告贴出后,拆迁办在屋后很近的地方挖沟,周围的房子拆的时候,吊车的吊臂在我们房子上空晃来晃去,木料往我们墙上咣啷地砸,把房子都砸破了。裁决书下来后,奶奶为此病了一场。

其次就是华新民从头到尾参与了的美术馆后街22号院风波,这个院子因为平安大街改造规划出要建设辅助商业楼,将它列入必拆之列。当时是舒乙将华的电话给了房主赵景心老人,华新民带了《中国改革报》的两个记者去看了他的院子,之后该报第一次将此事报道出去。华新民说:“当时我真的以为市政府不了解此事,就将它反映了上去,在很多时候,我担当了这样角色,不停地给政府各职能部门的官员写信,或者自己上门去找他们。”

美术馆后街22号房主赵景心老人的辩护律师吴建中在接受本刊采访时说:“对美术馆后街22号,明显地分成“拆派”和“保派”,前者是开发商与政府,后者是学者与居民。罗哲文先生的说法当时已达成共识,就是这个房子保不住的话,北京的胡同就保不住了。而‘拆派’则认为如果拆不动这个房子,北京以后的房子都拆不得了。国内建筑学界与文物界的几十位顶级专家都出面要保,但最终经历了漫长的诉讼,仍在2000年10月20日被拆了。当时在法庭上的争论之一,主要就是讲这栋房子的年代问题,‘拆派’的学术代言人王世仁,以《乾隆图》上的《北京皇城图》并无此院为主要理由,说明这房子建在乾隆之后,并非其他专家认为的主体建筑在明朝已经建成。但实际上,他把图看错了。争论到今天,在司法上仍旧拿不出任何依据,更多的是行政指令在生效。”

第三个事件,是最近以察院胡同23号旅加著名学者叶嘉莹故居为代表的539个好院子,华新民说:“这是目前我正在奔忙的事情之一。这是北京市政府在2002年4月到8月期间,对3000多个四合院进行了一次调查。据知情人讲,与我在此之前对南小街所做的一次调查有一定关系。8月29日,规划局、文物局、建委与房管局四个单位出来一个文件,要求特别保护危改区中的539个院子。叶嘉莹一宅即在此列。”但这份名单至今从未公布,华新民到北京市文物局问,他们说归区文物局管,区文物局又说这是市文物局负责调查的。

80岁的叶嘉莹为叶赫那拉氏之后,祖父为光绪年间的工部侍郎,察院胡同23号系她曾祖父在咸丰年间购置的家产,为道光年间所建,叶嘉莹1924年在此出生后,24岁随父亲与丈夫去了台湾,后被哈佛大学等美加学院聘任为客座教授,客居海外数十年。现回到天津南开大学任教、长于古典诗词研究的叶嘉莹教授对记者说:“我一生漂泊海外,到任何一地都不认为是家,我到美国的时候,都买的是二手家具,就觉得不会久留,惟有北京的这个四合院让我有归属感,是我文化与情感的载体。”解放后,叶宅由她的弟弟居住,“经租”时期成为大杂院,大跃进时办了公共食堂,后又变为居委会,1985年她得到发还私产产权通知书。

2002年7月8日,北京城开集团开始拆迁院子所在的“四方区”,当时海外200多名华人学者自发为她签名呼吁保护这个院子,叶嘉莹通过华新民了解到自家的院子被归为539家好院子之列,她跟家人亲自去区文物局追问,亲眼看到了文件,但仍不许复印好出示给有关部门。

华新民专访:我反对,我坚持

三联生活周刊:我在您为胡同保护撰写的众多文章中注意到,你对胡同的关注,并不局限于美学或者说文化上,其实你在讲一个居住权的问题?

华新民:是的,可能我开始的时候是被胡同之美打动,后来却不可避免地进入它与人相关的一面。我认为胡同是适合穷富混居的,巴黎现在的新市长也注意到市中心的这个问题,正在做相应的努力。我认为现有的北京“胡同里边有富人”,这里的富人不单指有现钱的人,平民所拥有的就是他们的房产与传统的居住环境。我反对把胡同变成富人区,在城市的管理与变革过程中,居民的意见是很重要的,但现在他们没有机会选择居住在哪里,怎么居住。我们看到的北京的拆迁现状是十分粗暴的,没有深入地去了解民意,也没有对胡同做任何细致入微的考察,而我坚持认为,每一条胡同都需要我们很小心地去对待它,无论是对居民还是对文化沉淀。

三联生活周刊:你也认可现在把胡同完全恢复成一家一户是不可能的,那你认为理想的旧城修整方式是什么?

华新民:我非常反对盖低质量的经济适用房,并强制现有的胡同居民购买他们所不能支付的回迁房与外迁房。有些住户一家只有很小的面积,根本不够补偿一整套房子,他们只好去银行贷款,最终导致了他们变得更加贫穷。我希望国家制定一定的福利政策,修建福利房,或者也可以通过自然调节,让胡同平房进入二手房市场,但一定不能以开发商为主导力量,法律上也要相应的制定一个比如《胡同法》,明确规定胡同的修缮应该遵循那些规则。比如不能随便拆卸门窗,要注意原材料的利用等,我也反对现在的新富人在什刹海一带胡乱修建的新四合院。在胡同问题上,不是有钱就可以想怎么样就怎么样,因为它在另一个意义上,是民族和全人类的财产。

三联生活周刊:你反对行政力量干预旧城改造,但如何解决胡同目前人口拥挤、房子失修、市政设施陈旧的现状呢?

胡同的门口看起来似乎很不起眼,但隐藏在里面的却是古老的建筑和悠久的文化故事

华新民:一部分的院落,可以采取自愿原则,有些居民不愿意住在老城,那么他们与其他愿意留下的居民协商,后者以较为优惠的价格买下来。我还希望政府出面做一个城市建筑“功能转换”工作,把北京现在多余的商场转换成办公楼,把原先那些修建于五六十年代的办公楼,多数是非常结实的筒子楼搬空,改造成单元房,让胡同里转移出来的部分居民居住。这样做的好处是他们仍旧可以留在城里,现代很多古城比如希腊的雅典都有成功的先例,他们的政府就是依靠类似策略,把穷人保留在让他们有工作机会与廉价便利生活条件的内城的。

三联生活周刊:是不是保护胡同把你变成了一个愤世嫉俗的人?

华新民:只能说现实本身让我感到不平与悲痛,拆迁导致了许多社会矛盾与诉讼官司,我同情底层百姓,但是不包括长期占住私房主院子里的人,这种感受是非常复杂的。再比如说,金鱼池、龙潭西里是危改的榜样,说是那里没有一平方米的商品房,但不久前,我去问了金鱼池的售楼处,房子都是明码标价在卖的。拆迁户得到的往往是质量最差的新房,类似的事情我每日都在面对,你说我如何保持温和呢?