《星期六夜晚直播》

作者:三联生活周刊(文 / 武夫)

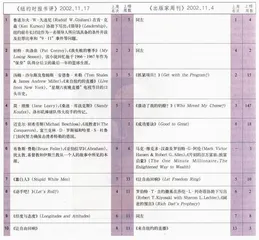

畅销书与排行榜

美国非虚构作品排行榜

本期新书多达8部,而且题材多样。现在我们先介绍“来自纽约的直播”。这是叙述电视栏目“星期六夜晚直播”背后的故事。该节目已有20余年的历史,现在连续了三代,赢得了不少读者。

“今日周末”节目的两个主持人之一的蒂娜·费伊指出:“上个世纪70年代和21世纪太不一样了,现在的节目中没有毒品和性别。我要是在这里回到那年头,一定会吓坏了。”这番话表明了“星期六夜晚直播”节目及其观众自该节目开播的70年代中期以来有了多大的变化。照当年的一位节目组成员所说:“制作人习惯于做游戏。我们拿到草案后就会说:‘哼,他们写这玩艺时吃了什么药丸(毒品)了?’”

当年的节目办得有声有色,确实也反映了那一年代的真情实况。星期六夜晚这一时段实在是太放纵了,以致美国有句俚语“星期六夜必需品”竟指的是“枪”。在本书中,汤姆·沙尔斯和詹姆斯·安德鲁·米勒这两位作者遍访该节目的老成员,让他们回忆他们的经历,再按时间顺序组织素材,用一些过渡段落串联起来,达到了引导观众去体会节目制作者的苦心的目的。

1974年该节目初创时,并没有打算有什么大作为。相反,只是由于约翰尼·卡森要求全国广播公司(NBC)不要在周末依旧播放“晚间节目”而拿出的一个填充物,一份“特色菜”。该公司的新任总裁赫伯·施劳瑟雇用了美国广播公司(ABC)的执行官狄克·艾伯索尔,而后者则又雇用了加拿大的一位喜剧作家洛恩·麦克尔斯。尽管狄克承认洛恩对此毫无概念,但第二年这个组合就逐渐以洛恩为核心,集思广义,形成了一套想法,“从音乐、舞台和电影中摄取情感,并用于电视之中”。

麦克尔斯想把节目直播——当然并非即席制作,那样风险太大,但仍然松散得有一种即时性。说得具体些,就是事先策划好一个内容,当场表演当场拍摄当场播放,并利用插播广告的间歇及时做些调整、补充及更动。当时的紧张劲头,不难想象。全组人员一齐上阵,按照事先设想的情景来搬演,忙中出错的笑话也是有的。

随着节目播出,人们的创造性也调动了起来,他们的灵感逐渐集中到三种模式上来。

第一种是现趸现卖,主要人物是个学什么都快,但有点过时的受尊敬的人。其先后的扮演者奇思后来转行去拍了电影,而埃迪·莫菲则是后来的影星。前者后来也回到节目中做主持人。如此看来,影视双栖、双赢互动,早在20多年前的美国就已成型了。

第二种是个狂人的故事。其扮演者是令人难忘的别鲁希。这一系列喜剧充满酒神似的狂野,再加些具体的误会之类的笑料。其实这种手法早已是老生常谈,但别鲁希却花样翻新,用“增加扑克赌注”的手法让这个旧模式出了彩,以后人们争相效仿,可见其成功。当然,问题也就随之而来:这种类型一定是最有趣的吗?那种混乱无序的喜剧精神当真需要一种疯疯癫癫的对一切无动于衷来等待笑声吗?当毫无约束之时,难道就是最好的自我表现方式吗?或者说,为了取得充分的辉煌,是否需要一些控制、一些限制呢?

这就引出了第三种模式:一个勤勤恳恳的人。由于他坚持不懈的努力,终于有了一份稳定的工作,他的经历既不引人妒忌,又没有造成随波逐流、自暴自弃的恶果。“在电视历史上这所最具影响的喜剧学院”中,不知毕业了多少勤勤恳恳的小人物的饰演者。

这第三种模式的优势和效果有力地说明了该节目之长盛不衰。

在这个极有活力的剧组中,别鲁希吸毒致死和吉尔达·拉德纳因患卵巢癌废命给同事们和观众以极大的震动。别鲁希之死,使许多人戒了毒。不管此种影响是否属实,但对喜剧却起了坏作用,其作者们都坚定地躲到采访者的视线之外了。而1989年吉尔达去世之后,再没有哪个女演员肯像她那样抛头露面了。原因是她们越来越多地陷入了性别的困境,女人责备一些男人有性别歧视(如“女人无趣”);而一些男人则指责女性的女权主义式的抱怨(如“那是男人的俱乐部”)。这就更让人怀念吉尔达,因为她扮演的都是慈祥慷慨的形象。

“星期六夜晚直播”曾被认为是在高度商业化的氛围中诞生的,而且几乎所有参与制作的人员都是抱着个人想法来工作的,但作为《华盛顿邮报》的电视评论员的沙尔斯和《在适宜处跑动》的作者米勒这两位作者都充分肯定了这套节目,主要因为剧组的那种合作的团队精神结出了硕果,赢得了赞助商和观众双方的满意。

这部书之所以畅销,当然和讲述了观众所熟悉的演员和节目的幕后有关,但从电视节目的创新和制作来看,尤其是其中体现的种种精神,或许给人们的启迪更多。