救命!一个医生的梦想

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

费立鹏

在费立鹏的多数中国同事看来,他更像一个熟悉的陌生人。

回忆自己第一次见到费立鹏,杨功焕用了一个判断性的描述:拘谨。杨当时是中国疾病预防控制中心流行病学的负责人。费当时已经供职于北京回龙观医院,做精神病学研究。而杨功焕研究的重点是流行病学,属公共卫生领域,事实上两者相去较远。比较幸运的是,杨个人对精神病学也很有兴趣,当时正着力进行一个题为“死亡模式变迁”的课题。“跟他合作,做中国自杀研究虽然没有太大的把握,但我还是想试一试。”

1981年,湖南医科大学精神病学教授沈其杰到美国做访问学者。当时在西雅图华盛顿州立大学精神病学和行为科学系做驻院医生的费立鹏找到了沈,“要求学汉语”。时隔21年,沈其杰回忆说:“我当时很高兴,说,你跟我学汉语,行!我跟你学英语。我们交换。”而费立鹏坚决不跟他说英语,“他只跟我说汉语”。

1985年,费作为访问学者到了湖南医科大学,再次与沈其杰合作。这是费立鹏中国18年经历的开始。回忆费立鹏在湖南医科大学的那两年,沈其杰说:“费立鹏当时觉得中国精神病学研究在方法上与世界有差距,我们一道在长沙办学习班,训练科研的基本功,这样的班后来又在全国各地办了十几次。”费立鹏在湖南医科大学只呆了两年,沈其杰决定去到深圳开拓自己的事业,希望费立鹏同行,而费并不乐意。“他向我解释的原因是,深圳太现代化了,研究中国问题不应当去那里。”后来,费立鹏选择去了湖北沙市精神病院,在那里他呆了7年。

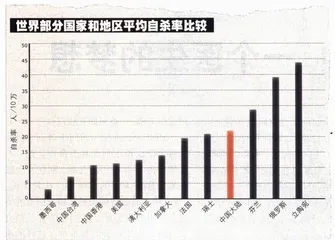

资料来源:除中国外,其他数据来源于世界卫生组织(WHO)1992~1995年度世界健康数据手册,中国数据来自于费立鹏等人的研究报告。

不快乐需要及时排遣,长时间的感觉压抑,可能会导致抑郁

费立鹏是一个生活上极为节俭的人,在杨功焕的印象里,“他们单位在北面回龙观,我们在南面宣武区南纬路,他到我这里,不断地转车,要走两个多小时,我也说过他,‘时间也是金钱’,但他仍然坐公共汽车。”回龙观医院另外一位医生徐东这样观察费立鹏,“在办公室里,他是惟一的那个捡起地上的分币的人,他把分币放到一个地方,积攒起来”。而沙市精神病院院长田维才对他的看法是,“他太不生活化,除了工作,与别人根本不接触。我要跟他谈话,也要约时间,过了点,他就不高兴,说‘我很忙,我要走了’。当然,你要跟他讨论学术研究上的问题,那就没有时间问题了。”

“我开始到中国,是来语言学院学汉语的,但我对中国的公共卫生事业很感兴趣。那时,中国的公共卫生事业在发展中国家是做得非常好的,我想了解是怎么做宣传的,但他们不让我去。当时只允许第三世界国家的人去,我属于第二世界。”费立鹏说,“后来我到美国,读流行病学,也读人类学。我相信我可能再回来的。”1985年,费立鹏回到中国,这时他的身份是一个精神病学专家。

在费立鹏与杨功焕见面的1994年,中国疾病预防控制中心在世界银行支持下,已经建立起DSP系统(全国疾病系统监测网),这是一个覆盖1000万人口的网络。杨功焕解释说:“这是中国公共卫生专家的一个创举,对于不可能在全国建立死因和其他公共卫生基础资料的发展中国家是非常有用的。以它提供的公共卫生数据来推论全国的情况是有代表性和说服力,它通过有代表性的观察点为众多的科学研究和政策指向提供了最基本最重要的数据。费立鹏非常有眼光,很敏锐,他看到了我手里的这个资源。”于是,费立鹏终于有机会进入中国公共卫生领域。

将临床精神病学和公共卫生学结合起来的这项“中国自杀的危险因素”的研究,在全国选择23个点,从1996年3月到2000年8月,每3个月由各监测点报一次死亡数据,由研究者抽样,随后分别由精神病学医生下去做精神病调查、监测点医生做公共卫生调查。

最初的工作就是培训。在培训中,杨功焕说:“费立鹏更为强调的是对死者家属的同情和尊重,他说,要从眼神、手势、问话方式上真正去关心推动了亲人的被调查者,不能对着本子问问题,要看着对方的眼睛。我们上完培训课,到一个村子做实地调查。那些调查员都是生手,记不住那么多的调查项目,加上我们又在旁边观察,她们也感到紧张,一个调查员在调查时突然忍不住笑了一下。事后,费立鹏勃然大怒,‘你怎么笑得出来?你连最基本的同情心都没有!你不合格,我不要你在这里工作了!’”

“我也听过很多人说费立鹏很冷,这可能是一个学者的表达方式问题。”

费立鹏向记者解释说,“我很懂中国”,不过,他又强调:“虽然我在中国生活了18年,但我毕竟在西方长大,很多时候,我还是会坚持我的想法。”

“做自杀研究,在沙市精神病院时,就有这个想法。但不是为了这个研究才到北京来的,只不过到了北京终于有机会做。在美国毕业后,我有选择精神病科与急救室两个机会,这都是我所喜爱的,但后来还是精神病学占了上风,我放弃了去急救室直接去做‘救命’的工作。无论是做精神病学大夫,还是做研究,与直接‘救命’都很难联系了。但一个医生真正的梦想,就是‘救命’。我现在又能从事我喜爱的精神病学研究,又能‘救命’,正好两全。”

“如果把中国的自杀率降低20%,这不是没有可能,那么,每年拯救5~6万人的生命,这是非常有意思的事情。你想,能救一个人就是很大的事情,何况能救这么多人。”