我们又一个黑色祖先

作者:三联生活周刊(文 / 朱步冲)

古罗马博物学家老普林尼有一句至理名言,“来自非洲的东西,总是新颖的”。这个脑容量在320至380毫升之间,只具备猿类水平但又具有类似人类短平脸颊的生物,被它的发现者亲切地呢称为“托迈”。由于“托迈”不属于任何已知的猿人种类,科学家们不得不将它命名为“撒海尔人乍得种”。尽管化石缺乏火山灰同位素这种人类学家们惯用的测定化石年代的媒介,但与“托迈”同时出土的鳄鱼、大象等动物化石,适时地弥补了这一缺憾。考古学家的研究表明,“托迈”可能是一个雄性原始人类,大小和现代黑猩猩差不多,生活在距今600万至700万年前西非。布律内教授在报告中兴奋地宣称:“这种新的原始人类展示了完整的原始起源的特征,表明了它很可能是所有原始人类的祖先,强烈动摇了我们原先关于原始人类历史的概念。”

并不是每位学者都对“托迈”的问世欢欣鼓舞。这个头骨出土消息刚问世,供职于巴黎自然历史博物馆的考古学家布里奇特·斯奈特就表示了她的不同意见:“托迈”并非人科动物,而是一类已经灭绝的非洲猿类。斯奈特的理由是“托迈”拥有较小的犬齿,这是雌性猿类的显著特征。密苏里大学的人类学家卡罗尔·沃德也持有同样看法。为此布律内教授和他的研究小组立刻发表声明反驳这些观点。布律内的支持者也不乏其人,哈佛大学古人类学家丹尼尔·里勃曼就认为:“这无疑是近百年来最伟大的古生物学大发现。”美国自然史博物馆的人类演化专家伊恩·塔特萨尔也称其为“非凡的成就”。《自然》杂志古生物学编辑亨利·基说,尽管它的头盖骨化石很像猿类,但从随后发现的下颚骨化石看,牙齿排列得非常紧凑,所以他断定,较之与其他动物的关系,“托迈”与人类的关系更为密切。

这只是“托迈”所带来的无数麻烦的开端。托迈生活在距今600万至700万年前,如果化石最后证明它是人类众多先祖的一员,则人类与类人猿间最后的演化就必须早于700万年前。而近年来风靡一时的分子生物学家的研究推测,人类和猿类是500万至700万年前发生的这种演化。

近半个世纪以来,人类学家在非洲的每一次新化石发现,都宛如为一副巨大的拼图找到了新图案。这棵枝蔓繁多的人类进化之树的全貌,逐渐明晰起来。无论是1974年D.约翰逊在埃塞俄比亚发现的“露茜”——南方古猿阿法种,还是2000年皮克福德在肯尼亚发现德“千禧人”——原始人图根种,都否定了死板的链式进化模式,而倾向于开放的树形进化模式。

就像百万年前我们的祖先一样,现代人对它们的发现与认识,也起源于非洲,并在非洲缓慢地发展。这一发展始于1924年,当时雷蒙德·达特宣布发现了著名的汤恩(Taung)男孩,一个幼年雄性猿人的不完整头骨。科学估计这个小孩生活在大约200万年前。

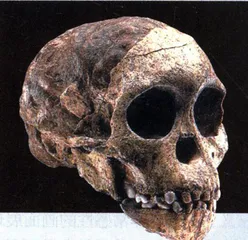

与“托迈”一样,汤恩男孩的头骨有许多似猿性状,例如小的脑子和向前突出的上、下颌骨。但达特注意到了它所具有的人类性状:下颌骨不如猿向前突出,颊齿咬合面较平。另一个关键证据是枕骨大孔的位置。由于脊髓通过此孔进入脊柱,猿类枕骨大孔位于颅底相对靠后的地方,而人的接近颅底中央。这种差别反映了人的两足行走姿势,此时头是平衡于脊柱顶端,与猿的姿势相反。汤恩男孩的枕骨大孔在中央,表明它是一个两足行走的猿。

虽然达特相信汤恩男孩属于人类,但几乎过了1/4世纪以后,人类学家们才接纳这个化石标本为人类祖先而不只是一种古猿。反对非洲为人类起源地的殖民主义优越感和对脑容量如此像猿的生物居然是人类祖先这一想法的反感结合起来,使达特和他的发现长期湮没无闻。这种错误直到40年代才得到初步纠正,原因之一就是达特与苏格兰人类学家罗伯特·布鲁姆结伴,从南非斯特克方丹等4个山洞遗址中发现了大量早期人类化石。达特和布鲁姆遵循那时人类学的习惯,给他们发现的每个化石都命名了一个新的种名,一时间我们似乎拥有了一个数量庞大的史前人类动物园。

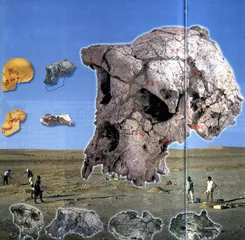

米歇尔·布律内展示了距今600万至700万年前原始人类的化石

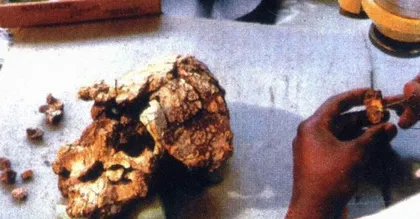

科学家通过对同时出土的动物化石的研究,来更深入地分析“托迈”

50年代人类学家们决定将已有的人类物种加以归并,只承认两个物种,都是两足行走,像汤恩男孩那样的似猿动物。两个物种的主要差别在于其颌骨和牙齿:两者的颌骨和牙齿都较大,但一个物种比另一个物种更为粗壮。较纤细的种被命名为南方古猿非洲种(Australopithecus africanus),即达特1924年给予汤恩男孩的名称;较粗壮的那个种被恰如其分地称作南方古猿粗壮种(Australopithecus robustus)。

这种去繁就简式的分类其实并不科学。剑桥大学人类学家罗伯特·弗利(Robert Foley)说,当一个物种随着一种新的适应产生以后的几百万年里,常常发展出多种后裔种,这种发展被称作适应辐射。据他计算,如果两足行走的猿的进化历史遵循适应辐射的通常型式,在700万年前的群体起源与今天之间,至少存在过16个物种。

因“托迈”的问世而尴尬的不仅是现代人。尽管被布里奇特·斯奈特无情地定义为猿类,但“托迈”仍有许多特点在努力表明它是人类家族中的一员。它额骨宽厚、面部扁平,从后面看去和黑猩猩很像。但从前面看,却和猿类有很大差别,它那巨大的眉脊、短平的面颊和牙齿上厚厚的珐琅质都表明它更像人类而不是猿。这些倾向于人类的特征,并未在某些诸如南方古猿这样晚于“托迈”的猿人化石上显现。由此,学界不禁怀疑,某些古生物种类是否应该继续归为“人类”?如果著名的人类始祖南方古猿比其前辈更接近猿类,它是否应从“原始人”大家族里除名?“一句话,托迈的出现让许多类人猿的‘人类’资格岌岌可危。”乔治·华盛顿大学人类学专家伯纳德·伍德说。

一些被人类学界承袭多年的金科玉律,同样因为这个“不入五行之中”的新发现而难以自圆其说。“托迈”那椭圆型的枕骨大孔,是它直立行走的有力证据。以此,丹尼尔·里勃曼推断习惯性直立行走作为一种运动方式,很可能出现在人猿演化分歧之前,为双方所共有。那么,是否继续使用直立行走作为区分人与猿类的基本标准,直立行走是否是一种利于古人类行动的生理适应性,都成为学术界需要重新考虑的问题。

“托迈”的发现地点,对人类学也同样具备革命性意义。近半个世纪以来,“人类东非起源论”一直占据统治地位。这个东部故事认为,原始人类是800万年前东非大峡谷形成后出现的。峡谷东侧的猿类由于越来越干旱的恶劣气候,被迫向前进化。而它们西侧不幸的同胞由于气候温和,森林葱郁,食物充足而在原地踏步。托迈发现于距东非古人类活动核心地带数千公里的地方,似乎证明进化的原因与气候、地理环境的联系,并非像原来想象的那样大。

对这一系列的尴尬,加州大学古生物学者蒂姆·怀特解释道:“托迈对人类学提出的真正问题是,根据某几种外表特征或几块化石来判断人类进化史的方法是否科学。原始人和猿类之间有着千丝万缕的关系,它们之间的差异有时并不明显。而且每一种猿可能都有自己独特的进化进程,某个人类特征出现得晚也许并不意味着它更接近猿类。这些特征都有可能在不同的演化树分支谱系中独立演化而出。”

化石的证据

专访中国科学院古脊椎动物及古人类研究所研究员刘武

三联生活周刊:有些科学家,比如巴黎自然历史博物馆的布里奇特·斯奈特宣称“托迈”是猿类的一种,您对此持什么样的态度?

刘武:由于发现的化石年代为距今600万至700万年前,与分子生物学推断的人猿分歧时间十分接近,甚至吻合。如果这个化石被确认为早期的人科成员,它肯定会呈现出与人类及猿类都相似的混合特征。由于发现的化石没有确定对直立行走起关键作用的大腿骨(股骨),它是否已经具有了直立行走的能力目前还无法确切认定。寻找最早人类或最近的人猿共同祖先是目前学术界尚未解决的问题。在未来相当一段时间内,对于乍得新发现的化石的分类地位在学术界肯定还会争论下去,可以说进一步认定还需要更多的化石发现。

三联生活周刊:以往的人类学理论宣称:由于东非大峡谷西部森林覆盖面大,食物充裕,导致猿类不必下树寻找食物而没有完成进化。而去年在乍得发现的“托迈”证明人类祖先开始直立行走似乎并不完全取决于环境?

刘武:目前学术界对于导致直立行走的因素也同样在争论中。传统观点认为气候转变迫使古猿下地,近年有证据显示早期人类可能生活在森林环境中,所以有学者提出古猿向人类的转化很可能是在森林环境下发生的。比如2001年7月在埃塞俄比亚阿法峡谷发现的,距今440万年的地猿始祖亚种,根据它们伴生的岩石、动物群等古环境指标的研究显示,它们就生活森林环境中。基因的渐变,是导致直立行走的最直接原因,是一种后增适应,并非直接针对居住环境的变化而起。而且,是否继续使用直立行走作为区分人与猿类的标准已经成为了学术界需要重新考虑的问题。习惯性直立行走作为一种运动方式有可能在人猿分别进化之前,或早在已经绝灭的古猿中就已经出现。

三联生活周刊:有人批评说在非洲古人类化石的考古研究中,化石发现数量很稀少,时间、物种跨度很大,把这些几乎支离破碎的环节拼凑在一起,理出一种进化秩序,必须加入许多临时规定的理论,从而影响了研究客观性。请问您对这个问题怎么看,如果存在,解决方案在哪里?

刘武:古人类学研究主要是依靠化石发现。由于经过数十万年甚至数百万年各种自然环境的破坏,能够保存下来并经过野外考察或发掘发现的化石的数量很少,保存状态也不是很理想。即便如此,这些化石是人们研究探索人类起源与演化过程的惟一重要及直接的证据。迄今为止,在非洲发现的人类化石最为丰富。学术界就是根据非洲及世界其他地区发现的人类化石研究提出了有关人类起源与演化的观点。随着化石的进一步发现、研究的深入及研究手段的发展,学术界对人类起源与演化过程的认识将不断更新与完善。根据现有证据提出的理论基本上可以说还是客观的。虽然不能排除认识偏差的可能,但不能说是“临时规定”的。

几种人类始祖的近亲

千禧人

千禧人:原始人图根种

Orrorin tugenensis

2000年,法国科学家宣布,他们在肯尼亚的图干山上挖出了一堆原始人的股骨、臂骨和牙齿,距今约600万年。由于无法归入现有任何属种,科学家为其定义了新种兼新属,学名“原始人图根种”。从发掘出的一段完整人类大腿骨化石来看,这种“千禧人”已具备了强健的下肢,并可以直立行走,这说明他们已具有原始人类的主要特征。“千禧人”的上肢仍比较发达,可能还具有爬树技巧,但其强健程度已不足以悬挂在树枝上。

地猿始祖

地猿始祖种

Ardipithecus ramidus

1994年和2001年分别在埃塞俄比亚两次出土。根据牙齿、颌骨、锁骨和一块单个的脚趾骨来看,大约距今500万年。脚趾骨表明地猿始祖种已经直立行走。它的一个后裔物种在那里生存到距今250万年以前。

南方古猿

南方古猿

Australopithecus africanus

距今约330万年。从1924年起,先是在南非发现了南方古猿的化石,以后在南非的其他几个地点也发现了同类化石。1974年,科学家在埃塞俄比亚发现了一具南方古猿遗骨,并把其作为人类的“共同祖先”。由于挖掘时候,研究人员正在哼着披头士乐队的歌曲,因此就把这具遗骨取名为“露茜”。“露茜”前额向前突出,牙齿很大。但研究人员目前仍然无法在人类进化系谱图上为“露茜”找到合适位置。

直立人

直立人

Homo erectus

距今大约200万到40万年。在世界各地发现了许多这类化石。他们比今天人类的平均形体小,头(和脑量)也相应小一些。但脑量是在当代人脑量范围之内,并且对中耳的研究表明直立人与我们并无二致。他们能够直立行走、使用石器。最著名的是一具名为“图尔卡纳少年”的骸骨,距今165万年。