平遥的“三重门”

作者:舒可文(文 / 舒可文)

平遥是一个完整的古代县城原形

平静的平遥将要面临改变

平遥在19世纪出名是因为号称“汇通天下”的票号,现在出名是在1997年后。在平遥,无论是开电瓶车的司机,还是开店的小商人,甚至小学生,都记着1997年12月2日这个日子。因为这一天,在意大利那不勒斯召开的联合国教科文组织世界遗产委员会第21届会议决定,把平遥古城列入《世界遗产名录》。在世界遗产委员会的报告上说:“平遥古城是中国汉民族在明清时期的杰出范例,平遥古城保存了其所有特征,而且在中国历史发展中为人类展开了一幅非同寻常的文化、社会及宗教发展的完整画卷。”虽然中国有28处所在这个名录之中,但平遥旅游局长特别让我注意的是,这是中国第一个以城市名称进入此名录的地方。

之后,平遥人的生活开始改变。最近他们要面临的改变是,在4.5万居民中将要有2万人陆续迁离到城外。一直占用着原来县衙的县政府,早在1997年已经迁到城外,县委各机构大多已经迁出。2000年已经迁出去的还有10所学校、幼儿园,三家医院,现在就要开始鼓励居民搬迁。带我找景点的导游说:“这叫间接迁出,所有学校、幼儿园、医院都迁出去了,在城里生活不方便了,就想迁出去了,但那也要有钱买房子啊。”9月下旬,暂时没人理睬这事情,因为“国际摄影节”在这里举办。不过,这两件事都与“世界遗产”这个招牌有关——居民外迁是为保护,摄影节是扩大旅游名声。对比欧洲的一些小古城,如圣马路、萨尔茨堡,似乎我们的文化遗产保护和旅游捆绑在一起,总与常规的生活不相宜。保护、旅游、生活三重用途哪一种可以担当“遗产”这个名分?

生活:改变用途弄坏了

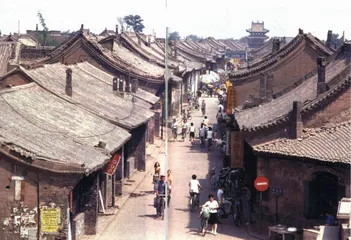

平遥是一个完整的古代县城原形。现存的平遥砖城是600年前明洪武三年扩建的,以后有屡次修葺。城墙周长6000多米,高6至10米。城池为方形,南北各一,东西各二,共有6座城门,有龟城之称。南门为龟头,北门是龟尾,东西四个门就是它的四条腿了。城中有四大街、八小街、72条蚰蜒巷,组成一个八卦图案。

从下西门上城墙,绕城一周,需走两个半小时,游客还可以花25元选择三轮车代步。可能是因为到城墙上走一圈太费时,或有额外支出,所以这旅游线上的人很少。我与一位摄影师从中午12点半沿西墙向南走,3点多回到西门,之间只遇到过6个游客。城墙在平遥古建筑中是最完整的部分之一,每隔大约50米有一个垛口,每隔一段有一个向外凸出的马面,马面上有堞楼。共3000个垛口,72座马面、堞楼。像所有古城一样,每一个地方都有说法,这垛口、堞楼的数目据说象征孔子3000弟子72贤人。

城墙上的安静和它的完整好像不太容易参与到城里的热闹中,日常生活似乎也很难打扰它。在每接近一个城门的时候,叫卖的电喇叭声就会渐渐嘈杂起来。

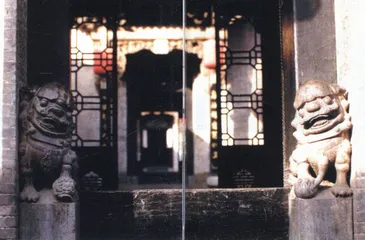

古都是把历史集中于宫殿,古城的精华溶解于民居。古建保护专家们在论证平遥价值时说,其魅力不止是一座保存完整的古城,还在于它见证了晋商的兴衰。在19世纪平遥票号达22家,其分号开遍中国各个城市,直到现代银行发展起来,加上票号所依赖的清王朝的灭亡,平遥票号才衰落下去。因为在一个小县城里集中了如此之多的富商大贾,才有了它非同一般的铺面大院和民居华宅。如果你走进城门马上就会发现,其实它的魅力还在于它是一个活的古城,在那些民居里至今有居民居住。平遥城内被指认为有文物价值的古院子有3000多处,保存完整的有400多处。宅院外墙都是清水砖墙,高达七八米,对外不开窗户,走马观花中满眼是暗灰的苍老,却并不颓败。晚上走在巷子里,尤显森严。

走在城墙上从高处向下看,沿路可以看到有的院子里排满了一个个笼子养着狐狸,也有架起大缸做染织小作坊的。城内还曾为发展经济,建了一些工厂。一进下西门就是70年代建的一个棉织厂,厂大门是那个年代流行的样式——水泥柱,大铁门,是现代化理想下的富裕想象。

只要一离开旅游线路,就能发现更多的院子是拥挤破败的,除了在古院子里搭建的临时棚屋,大多数房子都经过改造了。比如被一个煤炭单位使用的民居把大门改建为瓷砖门,监狱用的院子也改建了大门。很多居民用房或是为了光照,拆掉了原来木格窗换上了玻璃窗;或是因为塌落、人口增加,在院子里另起新屋。

平遥县旅游局长说,“平遥的人口密度是北京的16倍,2.25平方公里,有4.5万常住居民。而且其中有不小比例的农民。”改变这些古代宅院的原始用途是生活的选择,即使不是农民在里面养牛养羊,百年的世界变迁和人口增加不可能让它独处世外。旅游局长说:“原来城里电线杆林立,非常难看,主要街道是土路,原来的马车道上,摩托车、汽车弄得尘土飞扬。”即使现在主要道路都铺上了石板路,拥塞不堪的自行车、摩托车、汽车怎么都配不上那些大宅的从容沉稳。

一些公共建筑也在改变用途的使用中被破坏。平遥文庙是中国孔庙中惟一一处宋代建筑,几十年来一直为平遥中学所用。文庙作学校本是一个适宜的改用,但学生增多,就要增建教室,不久前这里面建了一个三层楼。所谓文庙,现在只剩一个大成殿。

我们的城市总是遇到这样的困境——在现代生活需求中,那种与现代生活不属于同一结构的生活环境是首先被磨损的,不论你怎么可惜这样的使用,也不能否认这是生活的逻辑。

旅游:不只一种污染

1999年平遥文物局分出一个旅游局,专门打理设计旅游业。旅游局长说:“之后成立了旅游股份有限公司,把包括有庙宇、票号、镖局、古民居的17个景点拍卖后纳入股份制公司经营,公司实行承包制。开始时这些景点是分别售票,每个景点票价不等,相互竞争中冒出了很多黑导游。今年公司实行统一管理,17处景点改为85元通票制,年底分红。公司还配备了一批专业导游。”

今年9月,平遥古城里最大的事是国际摄影节。

因为十多年来一直有很多摄影师到平遥来拍摄,启发了平遥人,在得到多方支持下,他们把摄影节作为一个重要的文化项目来经营。而摄影师们原本是奔着平遥的古建筑而来的。去年在这里举办过第一届国际摄影节,由于有马克·吕布这样的大名家参加,使它的名声大振。今年的摄影节扩大为三部分,一部分是新闻和商业摄影,大多是职业摄影师的作品;一部分是国外摄影作品,新增加了一个部分是新摄影,所谓新摄影就是艺术展览中经常出现的“观念摄影”。摄影节期间,走在城里的任何一个角落,你都会碰到穿着摄影背心的人,背着那种只有摄影师才会用的相机,四处打量着,也骚扰着居民。城里的民俗客栈几乎都被定满了,《摄影报》的一位摄影师头一天在城里没找到住处,幸亏他鬼使神差地背了个睡袋来。即使在城外的宾馆,你一说要定房,服务员先一句“是摄影节的吧”,之后就很坦然地说,没有空房了。

摄影节的举办,扩大了平遥的旅游名声。现代的广告为古老小城增添了一些时尚、商业的气息

票号创始人雷履泰

城楼上的古炮

平遥历史的富庶带给它朴实考究的建筑

9月20日,56个不同名目的摄影展览遍布全城。上午,拟定的迎宾仪式是戎兵上岗,将官领队,“开门鼓”声中,知县、文臣、典使、执事的表演,一时让人弄不清是真有一个摄影节,还是一个超级旅游产品。在这个真真假假的仪式上,马克·吕布接受平遥的名誉市民证书。10点钟,县委领导们陪着省委地委的领导及一些驻华使馆的外交官们,在平遥的A级景点——县衙,举行了一个热闹而更有真实感的开幕式,随后,这隆重的队伍开始走访各个展览点。

中午在平遥宾馆有一个招待会,这个宾馆的大小餐厅拥满了来自各地的新闻摄影师和艺术家们,来迟一步的客人要等到翻台后才能加入这个巨大的“县宴”。对于平遥这个小县城,一天之内来了3000多客人(也有说5000人),可算得上喧宾夺主了。可是,平遥人不这么看,他们的城建局长说:“这是为了让更多人了解古城平遥,也是为了开发旅游嘛。”

在旅游公司我看到一份统计数字,到平遥旅游的人数增加得让人惊叹,1997年还只有12万人次,1999年有42万,2001年几乎翻倍到82万,今年,仅1至8月就达到了90万。

为了这些游客的方便行走,上西门和北门两个主要城门被铁栏杆封住,早8点到晚6点机动车不能通行,连累得自行车和行人也必须跨栏而入。城内通向主要大街的巷口也都被封住,城内居民在出入自家巷口时,也要搬着自行车、甚至三轮车跨越铁栏。这种徒增的尴尬和憋屈可算是旅游者对当地居民生活环境造成的一种污染。

摄影节的艺术总监高波似乎意识到了游客和居民之间的这种间隔,他说:“不管来干什么,尽量不打扰古城现有的节奏,不要附加给它解释。”所以他把他负责的展地选在已经停产的棉织厂里,而不在古院。国外部分的总监是个法国人,他选在一个停用的粮食、农药仓库布置展览。但更多的展览散布在古院里。

本来旅游是为了古城的保护,但几乎所有关于平遥旅游的设计都站在游客的角度,河北省社科院一位旅游开发专家,提议开发的系列旅游产品中,除了观光,还要再现古城攻守表演、劳动生活自娱、再现明清商业气象;并且要借题发挥,比如给象征72贤人的72个城墙垛口分别以孔子的弟子命名,建成一款款富有哲理的小景点;开发影视城。实际上,到现在为止已经有40多个影视摄制组到这儿来拍戏。虽然这样会给游客更多的说头,但这和前些年各地硬生生建起的假景点没有什么区别。这种虚假产品会对这座遗产造成又一种文化污染。

保护:标本化

平遥历史的富庶带给它优秀结实的建筑,但保存下来的原因之一竟是因为穷。50年代,经济发展缓慢,很少建设。“文革”时,虽有破四旧之举,但居民各藏私心保护自家院落,用黄泥把房屋上的木雕、砖雕封糊起来。70年代末,像很多城市要发展经济一样,平遥也有了一个总体规划,要在城内开拓几条大马路,城墙上要相应挖开8个大豁口,城中心的房屋拆掉,建一个环形路口。城墙东边已经扒开一个口子,从西门起拆毁了180多米路边的沿街民宅,后来因为拆迁量过大,资金没有着落而停下,这才使平遥成为一座完整的古城孤品。1981年,同济大学的阮仪三教授看到这个规划时吓了一跳,后来受山西省委的委托,他重新编制了规划,宗旨是把平遥作为古城来保护,而不是建设。

也许这就是历史的样式,穷曾经保住了平遥。现在水泥电线杆拆改,明排水改为地下排水系统,修葺破损的城墙等建设性保护都要靠钱了。

“1999年以后,国家每年给平遥一部分财政支持。”旅游局长说,“在这三年里国家支持了3800万元,而每年的实际投资是6000万元,其余部分就靠招商和民间集资。旅游股份公司的注册资金3200万元,其中就召集了25%的民营资本,来经营那17个景点,要经营首先就是保护维修。”

在平遥的旅游线上,景点之一的南大街,号称是200年前“中国的华尔街”,大街两侧排满当年店铺铺面,但这些铺面现在卖的都是类似北京“潘家园”的货色,满街是开价200元的《清明上河图》。“日升昌”总号是平遥最著名的地方,它是中国第一家异地兑现的票号,原址在西大街上,它的建筑面积近2000平方米,包括21座建筑。现在是“中国票号博物馆”,每天有假扮的日升昌信房先生在此写信。“光绪下榻处博物馆”里的服务员也都穿清代服装迎候着游客。“百川通”票号现在是“宅东宅用器物陈列馆”,“永隆号”是“平遥漆器艺术博物馆”。沿路走去,还有“古民居博览苑”、“钱币博物馆”、“商会博物馆”。小小一块地方大约有三十多家小博物馆。

民俗旅游宾馆是民居开发而成的。按照原来客栈的一般规矩,前面面铺为餐馆,后面院子是住宿。

我离开导游,向车夫打听到一个不是民俗宾馆,而是家人自用的好宅院,车夫把我带到远离旅游线的葫芦肚巷7号,现在的主人姓耿,耿先生一家祖孙三代6口人住在这个三截两进的大院子里。他夸口说这院子是平遥最大的民居宅院,因为它占地2000平方米,而且过厅是5间7架的规格,是平遥绝无仅有的4品官规制。1997年县政府拍卖时,耿先生买下了这个院子,1997年之前它是县委党校。我跟着他走进院子里,他一面介绍他的房子,介绍他在侧院里的推光漆画,一面抱怨:“旅游局说我这儿不是文化遗产,因为屋里没有可展览的古董文物。县里让我开民俗宾馆,开宾馆就必须动,要修卫生间,要修上下水。我看了文物保护条例,这是不能随便动的。”在他看来,保护就是要恢复建筑的原状,同时生活、工作在里面,那才是雅兴。

相比起这个处所,博物馆虽然在建筑上多有保护,而博物馆的标本化形式,下午3点半例行的“县太爷升堂”的标本化表演,都难以像规划者们期待的那样再现当年气象,反而有可能阻隔游客对昔日的想象,也因为这种标本化而使一个活的城镇弱化为一个缺少内在血液的“空城”。如果到了它彻底标本化的时候,我们无非多了点消遣,少了什么呢?