重塑《滚石》

作者:王小峰(文 / 王小峰)

重塑《滚石》是个观念问题

美国最有影响的音乐杂志《滚石》最近成为人们关注的焦点,杂志创办人简•温纳辞退了任职4年的总编辑罗伯特•洛夫,从英国挖来了埃德•尼达姆,此人曾是时尚杂志《男人帮》的主编。尼达姆上任伊始,便解雇了任职13年的时尚主管帕蒂•奥布赖恩,《男人帮》图片编辑费奥纳•麦克多纳替代奥布赖恩成为《滚石》的图片编辑。

从表面看,这仅仅是一次普通的人事变动,在《滚石》35年历史中,这样的事情发生过很多次。可实际上,对温纳来说,这是一次被迫的人事更迭,因为这本在美国乃至全世界都颇有影响力的音乐杂志,正逐渐丧失它“音乐圣经”的地位。

去年5月,一本名叫《搅拌机》的杂志创刊,这本音乐杂志的创办人菲利克斯•丹尼斯在此之前曾创办了非常有影响的时尚杂志《马克西姆》。与《滚石》不同的是,《搅拌机》更加关注今天青少年文化,尤其是数字时代的流行文化。它的文字短小精悍,有引人入胜的故事和抢眼的图片,一上市,便受到年轻读者喜爱。到去年年底,该杂志订户就达到35万份,零售量达到25万份。这种蒸蒸日上的景象一时间搅乱了娱乐杂志市场,也搅乱了简•温纳这颗很久没有驿动的心。与此同时,另一本一直想取代《滚石》的《旋转》杂志也在虎视眈眈准备伺机超越《滚石》,成为新一代音乐杂志的老大。温纳坐不住了,他不想看到他栽培35年的音乐媒体大哥大受到一个小字辈的挑战。

其实《滚石》目前的地位仍然难以撼动,它有125万订户,报摊零售数量也保持在16万份左右,更重要的是,《滚石》在35年来形成的风格以及在读者或音乐界的地位无人能取代。但作为一本杂志健康的指示器——零售量,《滚石》去年的零售数量比过去同期下降了10%,这10%究竟跑到哪里去了?是什么原因让《滚石》失去了10%?

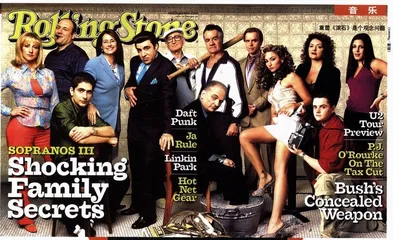

《滚石》创办人简·温纳特

《搅拌机》可能不会从《滚石》手中抢去多少读者,但《搅拌机》至少提醒温纳,现在的读者喜欢阅读什么样的杂志。从《搅拌机》的的欣欣向荣中,温纳意识道,《滚石》有些老态。从80年代后期至今,《滚石》的结构与风格几乎就没有什么大的改变。那种在70年代就形成的办刊思路曾经让温纳办成音乐杂志精品的《滚石》获得空前成功,所以,一直以来,温纳延续着他的成功。《滚石》这么多年的变化也仅仅是在细微之处修修补补,已远远不能满足现在读者的口味。比如“唱片评论”这个栏目,每期最多不到20张唱片,这对一本音乐杂志来说有点匪夷所思,尤其是对《滚石》来说。但《滚石》这么多年一直就是这样,人们没觉得这有什么不好。因为在读者眼中,《滚石》很权威,不会轻易介绍他们看不上眼的唱片,而不像英国的《Q》杂志那样,每期要介绍200张左右的唱片。

但眼皮底下的《搅拌机》每期要介绍200张唱片就让温纳坐不住了,这让温纳意识到,《滚石》的精品时代要结束了,今天的读者需要的不仅仅是杂志的态度,还需要信息量。

在丹尼斯看来,今天的读者和10年前的读者有很大不同,他能把一本时尚杂志做得很成功,就足以说明他对这个时代把握得很准。而温纳,更多是受“二战”后美国流行文化及60年代动荡时代文化影响成长的一代,在他根深蒂固的观念中,只有那些与他一同成长的摇滚乐才是他信赖和喜欢的。《滚石》每期都会把更多热情洋溢的文字花在那些老牌明星身上就是一个例证。相对而言,对一些新兴音乐反应总比同行杂志慢上几拍。比如,当他们评介“涅槃”乐队的唱片《别介意》时,便以“滚石式”的眼光来判断这个新乐队,把这张唱片嘲讽一通,而根本没有留意这个摇滚世界早就被“涅槃”颠覆了。而早已被年轻读者忘掉的米克•贾格尔出版新唱片,媒体和公众的普遍反映都很糟糕,但温纳亲自炮制出一篇吹捧乐评,以正视听。如果放在20年前,温纳这篇乐评绝对可以成为一颗炸弹,但今天这颗炸弹却哑了,因为读者已经厌倦了《滚石》的老摇滚情结。还有,90年代以来的音乐越来越偏向低龄听众,《滚石》在报道这类音乐的分量上远远不够,这一方面是因为他们不想放下这个架子,另一方面每每报道这类音乐,总是冷嘲热讽。这让数字时代的读者对这本权威杂志产生反感。所以,《滚石》的根本问题是一个观念问题。

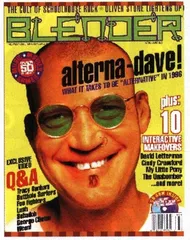

《搅拌机》关注数字时代的流行文化,深受年轻读者喜爱

《滚石》杂志发言人肯特•布朗里奇在接受记者采访时说:“现在的《滚石》和10年前有相当大的区别,文化及其相关产业在其发展过程中倾向于一种更快速的流行形式。这是一种现象,在互联网和24小时新闻频道充斥的今天。”《滚石》虽然仍然站在流行文化的前沿,但能看出它有点风雨飘摇了。“技术现在已成为流行文化的一部分,这正是我们报道的好时机。”《滚石》的技术主管彭里•普赖斯对CNN记者说。在《滚石》杂志125万读者中,有2/3的读者年纪在18~34岁之间,这个潜在的市场是巨大的,这正是《滚石》向这些人兜售音乐和生活方式的好对象。

其实不仅仅是《滚石》面临变脸问题,很多周刊或双周刊都面临变脸问题,比如《我们》、《人物》等老牌杂志都面临新的挑战。技术成为生活的一部分改变了人们的生活方式,如果说前几年谈论技术与数字时代还是像《连线》这样的专业杂志的话题,那么今天任何一本杂志都在谈论这个话题,因为生活与技术的界限已越来越模糊,而建立在技术基础上的文化更是像细胞分裂一样滋生。甚至像《玛丽嘉儿》、《魅力》和《大都会》这样的时尚杂志都在谈论技术,当时尚杂志都在谈论技术的时候,技术就不成其为技术了。温纳也终于看到了这一点,所以他才把尼达姆从《马克西姆》杂志挖过来,《卫报》撰文说:“美国音乐工业的圣经要重写了。”

将来的《滚石》会是什么样?我们不知道,至少从尼达姆上任这两期没有看出多大变化,但变脸是肯定的,简•温纳曾经说过这样的话:“《滚石》不仅仅是报道音乐的杂志,还是一本与音乐相关的事情和态度的杂志。”这句话背后包含什么意思,也许只有尼达姆知道。《搅拌机》杂志总经理兰斯•福特对《滚石》的变脸显得有些不屑一顾,他引用了TOTO乐队的一句歌词:“他们太老所以不能摇滚,太年轻所以活不长。”那就走着瞧吧。