科技:这是一个小世界?

作者:鲁伊(文 / 鲁伊)

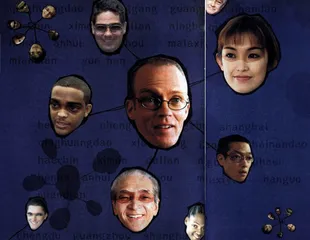

绿是我在网络上认识的一个素昧平生的朋友,两个人在QQ里聊天,忽然就说到一个论坛,然后发现,那个论坛的斑竹,是她朋友的朋友,却正是我大学的狐朋狗友之一。“这个世界真小”,随便某个时间某个地点,你都能听到某个人这样说,好像永远有某个你认识的人认识的人认识某个人,不是吗?

早在1967年,美国社会心理学家斯坦利·米尔格伦(Stanley Milgram)就提出过著名的“六度分离”(six degrees of separation)说法。虽然说出来非常拗口,但解释起来却极为简单:平均只需要6步,就能使地球上任意两个陌生人之间产生联系。依照他的说法,这个世界委实是太小了。

生于1933年的米尔格伦是个学界传奇性人物,在学术研究之外还热衷于拍电影和写诗,不按牌理出牌是他的一贯作风。但在“六度分离”这一问题上,他的研究一度被视为是最严谨和最权威的。在米尔格伦之前,麻省理工学院的政治学家索拉·普尔和IBM的数学家曼弗雷德·科臣曾经做过相关计算,得到的数字是3。自称为“实验主义者”的米尔格伦对这一数据并不满意,于是亲自设计并执行了著名的六度分离实验。

首先,他在堪萨斯州和纳布拉斯加州通过邮寄商品目录和报纸广告招募到一批志愿者,然后,告诉他们马萨诸塞州的某个目标对象的姓名、地址和职业。米尔格伦要求这些志愿者通过自己所认识的人将一个包裹通过亲手传递的方式转交到目标对象手中。在发表于1967年5月《今日心理学》上的论文中,他描述了一份文件是如何仅用4天时间就从堪萨斯州的农场主手中转交到麻省坎布里奇某神学院学生妻子手中的:农场主将文件交给一个圣公会教父,教父将其转交给住在坎布里奇市的一位同事,然后文件就到了神学院学生妻子的手中——整个过程只需要3步,而中间人只有两个。并不是每一个实验对象都如此成功,但平均所需中间人的数目为5。也就是说,对于米尔格伦的陌生人,“6步”是最远的距离。

米尔格伦此项实验的结果问世以来,一直被作为社会心理学的经典范例之一,然而,朱迪斯·克兰菲尔德(Judith Kleinfeld)却对此提出不同意见。当她最初试图重复米尔格伦实验时,身为哈佛大学的研究生,克兰菲尔德对1963年到1967年在此任教的米尔格伦满怀敬意。但当她深入查阅保存在耶鲁大学档案馆中的米尔格伦实验的相关材料时,却惊讶得几乎不敢相信自己所发现的事实——“我非常沮丧并且失望透顶。我想,天哪,斯坦利,你是怎么才能够办到的呢?”克兰菲尔德如是说。

是什么让她对米尔格伦的实验结果产生怀疑并充满失望呢?答案很简单:实验的完成率极低。根据米尔格伦留下的材料记载,在进行主体实验时,300名志愿者中,只有29%的人最终将包裹送到了目标对象——波士顿的一名股票经纪人——手中。但仅在纳布拉斯加州的志愿者中,就有100人持有蓝筹股。在另外一个产生了著名的神学院学生之妻故事的实验中,60份文件中只有3份最终到达了目标对象手中,且平均要经过8个人之手。此外,克兰菲尔德找不到任何有据可查的对米尔格伦实验的重复验证记录。

米尔格伦错了?!逝世于1984年的这位“另类天才”已经不可能再为自己辩护,但这并不表示就没有他的支持者为其摇旗呐喊。马里兰大学的托马斯·布拉斯(Thomas Blass)就是米尔格伦的铁杆拥护者。在过去的15年中,他将自己的主要精力投入对米尔格伦生平及学术著作的研究中,并从1987年起就开始讲授关于米尔格伦社会心理学的课程。

对克兰菲尔德的批评,布拉斯认为这纯属夸大其词。他认为,米尔格伦实验的低完成率并不必然意味着参与者因无计可施而放弃。布拉斯指出:“完成率低很可能只是因为参与者失去了兴趣。在这种情况下,它并不会损害‘小世界’效应。”

反对者与支持者的针锋相对永远都不是判断真伪的最佳途径,事实和数据是最有力量的。在这方面,邓肯·瓦茨(Duncan Watts)属于实干派。早在90年代中期就读于康奈尔大学时,他就同自己的导师、数学家史蒂夫·斯托加茨(Steve Strogatz)着手构建人类如何通过社会途径彼此紧密相连的理论模型。这一模型显示,如果人际网络由随机但却紧密联合的小联合体构成,则可以通过捷径将巨大网络中的成员彼此相关联。

为了验证这一模型是否存在,瓦茨设计了一个在线小游戏,通过搜索互联网电影数据库找出任何一个从古到今的演员同演员凯文·培根(Kevin Bacon,电影《透明人》的主演)之间的联系。结果表明,上万名在世或已去世的演员同凯文·培根产生联系所需中间环节的平均数目为2.918。更重要的是,没有一名演员与培根产生联系所需的中间环节数目超过10。

如果说在演员圈中的实验还并不足以证明“小世界”效应的话,瓦茨正在进行中的由哥伦比亚大学社会学系提供支持的小世界研究项目(Small World Research Project,简称SWRP)则可能为“小世界”效应真伪之争最后画上一个句号。SWRP是一个基于互联网的力量在全球范围内展开的项目,选定的目标对象包括各种年龄、种族、职业和社会经济阶层中的人。志愿者在得知目标对象的基本情况后,通过发送电子邮件的方法争取与其产生联系。目前,这一项目的参与者已达5万人。由于一般人对来自陌生人的电子邮件大多抱有戒心,失败率较高,因此瓦茨希望参加人数能够达到10万人,从而获得比较精确的结果。

克兰菲尔德对瓦茨的实验并不看好,她认为,使用网络和电子邮件的人本身就存在许多共同之处,“只有科学家是生活在小世界中的,低收入和少数民族可并不彼此相连”。对这一点,瓦茨也不得不承认,采取电子邮件的方式是一种折衷。但是,他也指出,在汇集大量参与者这一方面,没有什么可以同网络相比。

无论这场争论最终谁胜谁负,记住米尔格伦在1974年说过的一段话也许是最重要的。他说:“当个人希望站在权威的对立面时,最好要从自己那一群人中寻求他人的支持。人与人彼此之间的支援,是对抗权威和独裁的最坚实的堡垒。”

资讯

同“小世界”理论相比,为米尔格伦带来最大声誉也招致最严厉批判的,是他于1961至1962年间在耶鲁大学所做的一系列关于人类对权威的顺从和屈服的实验。在这一系列实验中,米尔格伦从辛辛那提的新港市(New Haven)普通居民中随机抽取了共计400余名实验对象。他惊讶地发现,作为“权威”的实验管理者仅用口头命令,就可以让65%的实验对象在明知受害者不该受惩罚的前提下,对那些身处电击室中的人持续施加15至450伏的电击——即使那些无辜的受害者表现得极为痛苦,且实验对象明知这种电击会对其身体产生持久伤害。

虽然电击室中的受害者实际上并没有真的遭受电击,只是用可以乱真的表演欺骗了实验对象,但米尔格伦的实验还是遭到了大量伦理方面的攻击。当然,这和他的实验结果暴露了人性的阴暗也有不可分割的联系。但由于该实验结果有助于对“二战”中及“二战”后某些极权国家中出现的某些现象的解释,米尔格伦凭借这一学说,成为20世纪最伟大的心理学家和社会学家之一。