北京市大学生心理素质与心理健康调查(摘要)

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

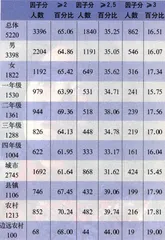

北京市大学生心理素质与心理健康调查发表于2001年,运用“卡特尔十六种人格因素”和“精神症状自评量表”为测量工具,抽样选取了北京23所高校、6000名在校大学生进行调查。在收回的5220份有效问卷中,显示了北京大学生心理健康状况优于全国大学生,但仍有16.51%的学生存在中度以上的心理问题。

卡特尔十六种人格因素测验是美国伊利诺州立大学教授卡特尔在1950年编制的。而症状自评量表是由Derogatis,L.R.于1975年编制,包含90道题十个反映心理疾病症状的因子,如躯体化、强迫、人际关系、敏感、抑郁、焦虑、敌对、恐怖、偏执、精神病性等。

北京市大学生SCL-90(症状自评量表)因子分统计结果

注:因子分,0-基本无症状、1-有时有、2-中等症状、3-经常出现、4-很严重;一般认为只要有一个因子分超过3分,则被视为可能存在中度以上心理问题。

(作者:樊富珉,清华大学教育研究所教授;王建中,北京航空航天大学心理咨询中心副教授)

本次调查的主要成果:

具体而言,女生(17.34%)的心理健康差于男生(16.07%);不同年级的学生中二年级最高(17.56%),其他分别是三年级(17%)、四年级(16.04%)和一年级(15.75%);来自非城市的大学生存在中度以上心理问题的比例高于来自城市的学生,其中边远农村的学生比例最高,为19%。

不少研究者指出大学生是一个特殊群体,社会要求高、家长期望高、个人成才欲望强烈。但由于心理发展处于尚未成熟阶段,缺乏社会经验,加之为在激烈的高考竞争中取胜,几乎全身心投入学习,心理比较脆弱、适应能力差、情绪不稳定、心理失衡常常发生,是心理障碍高发易发群体。各项指标都高于国内正常人群,而且差异显著。

另一项研究结果是,北京市大学生与在全国大学生中心理状况较好,心理卫生的严重程度较低。北京市大学生各因子得分均低于国内大学生常规水平,除了强迫、人际关系敏感、精神病性三个因子外,其他各项差异显著。这可能与北京高校城市学生多,校园文化比较丰富,心理健康教育比较普遍有关。

该调查中,对男女生的各因子得分的比较发现,女生的躯体化、人际关系敏感、抑郁、焦虑、恐怖因子得分均高于男生,男生在敌意因子得分上高于女生,且都有明显差异性,说明女生心理症状体验比男生更广泛,更明显。

本次调查在与1996年辽宁省大学生心理咨询专业委员会修订的全国大学生常模相比,北京男大学生在聪慧性、稳定性、敏感性、幻想性四个因素上得分较高,但在乐群性、恃强性、兴奋性、有恒性、敢为性、怀疑性、世故性、自律性等八个因素上得分较低,且均有显著性差异。而女生相比之下,在乐群性、兴奋性、敏感性上比男生优越。

值得注意的是,调查发现,随着年级的升高,大学生的自律性不断提高,但是创造力却不断下降,这说明经过4年大学教育,大学生的行为更合规范,但个性却越来越被束缚。