叶锦添的添、简

作者:三联生活周刊(文 / 邢慧敏)

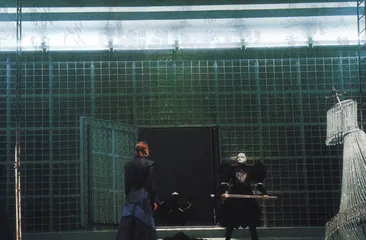

1993,《楼兰女》(台湾)

叶锦添(杜英南摄)

“我们快乐地想象,在黄晕的月光下,出现三个舞者,脆弱得像花,神秘得若似蝴蝶,流动似她们衣裙上的细纹,随之神奇地转化为一场喜鹊舞宴。舞者身着合身的米色服装,高贵典雅,唐朝古乐舞温婉细腻,鲜艳宽大的舞衣,层层飘逸。”两年前,《巴黎日报》对台湾舞台剧《梨园幽梦》在巴黎歌剧院上演作如上评论。事实上这种新古典风格在叶锦添身上始终坚定不移,从1992年为罗卓瑶导演的《诱僧》担任美术指导,到后来以《卧虎藏龙》获奥斯卡最佳美术指导,39岁的叶锦添极为擅长利用繁复的设计和华丽古典的质感,在写实场景中营造疏离感和矛盾。

这种古典风格也出现在最近播出的电视剧《橘子红了》中:民国时期一个不能生育的老爷和几个姨太太之间的故事,叶锦添担任服装造型设计还是让这部情节不乏拖沓之感、李少红追求的唯美派电视剧具有某种悦目的可观性。叶锦添解释说:“我们已经太习惯从故事情节的方式来看戏剧,我希望大家可以跳脱传统看戏的方法,从艺术、美学等不同的角度来看《橘子红了》。电视吸引观众的东西是不断的,每一秒都要有吸引力,因此我把基调调亮些,让每一个画面都具有吸引度。我使用鲜艳、现代的颜色,有一点脱离现实,但在电视视觉上可以抓住观众。”

叶锦添的风格一向给人以富有创意,繁复,夸张,华丽,气势雄奇的感觉。

让叶锦添成名的《诱僧》,红萼、石彦生在浴池的场面波光潋滟,鲜艳耀目。随后叶锦添与吴兴国到台湾去做了7年舞台剧。叶锦添说迄今为止做得最过瘾的戏并非让他功成名就的《卧虎藏龙》,而是和吴兴国的台湾当代传奇剧场合作的改编自古希腊悲剧《美狄亚》的《楼兰女》。按照吴兴国的描述,叶锦添设计的楼兰女戏服几乎成为最复杂的符号堆彻:“凤冠-婚礼、婚姻。假花-死亡、葬礼。链条-枷锁。银灰-冷面。利剑-复仇。海藻-生殖……”“乍看是柔顺的紫色衣服,但只要演员走起路,亮个相,抬起手,转个身,却犹是大自然天象……当楼兰女痛苦地一片片把服装撕开,那血肉乍开的意象,甚至使服装成了展示暴力美学的场所。”

但对需要展现肢体的舞蹈服装而言,严重的堆彻足以使舞蹈致命。到1999年叶锦添与林怀民合作舞剧《焚松》,那时他和李安在拍摄《卧虎藏龙》,时间紧迫,林怀民干脆先斩后奏,把舞者脱光,男舞者只剩下丁字裤,女舞者着肉色紧身衣。叶锦添只得默认,把精力投入在主要的三个角色的服装设计上,这大概是叶锦添最彻底的一次“减法”。

让叶锦添从加法转为减法的真正的转折点在于他2000年在《卧虎藏龙》担任美术指导,“从前我喜欢的设计是浓墨重彩的,夸张的,丰富的,从这部片子开始,我向往纯粹的东西,我开始从最简单的色彩和造型背后发现电影还有什么神奇的东西”。在《卧虎藏龙》里强调武打的场面中,场景被精心设计成极简风格,以发挥其功能性,叶锦添以其出色的艺术传统,有力地支撑武侠小说的浪漫主题。在73届奥斯卡颁奖典礼上击败《角斗士》,典型以虚对实的胜利。李安也说:“拍片务实非常重要,但‘务虚’可能更重要,它是品味的渊源。”

叶锦添越来越喜欢单纯的东西,田壮壮重拍费穆的《小城之春》,对这部电影,当年费穆解释为表现“古老中国的灰色情绪”,担任美术指导的叶锦添花了很大气力,以很深入的工作获得很简单的效果。他希望做出一部彩色的黑白片来,“现在的电影太闹了,这是一部似乎没什么事情发生的电影”,“我没有分辨心,只想单纯的精进。”

叶锦添说:我只是把大家都想要的感觉做出来

问:一个出色的美术指导,其标准是什么?

答:“美指”的优劣取决于两方面因素,一是艺术能力,就是你有没有创意;二是指导能力,就是你的创意能否实现。大制作往往能考验出你的指导能力,如何运作资金,如何与工作伙伴沟通和合作,这些都是重要的能力。

我觉得从王家卫那里,华语电影发生了很大变化,故事、悬念、对白都变得不重要了。我们要让观众感觉人的一种生活状态,心境和情调。这是张叔平的成功,我觉得“美指”是从他这里达到了一个高度,具体就是从《阿飞正传》开始。他真的做到了一个“美指”应该做的事情。一个导演的想法是很抽象的,没办法具体到演员应该穿什么衣服,房子应该怎么装饰,他应该帮助导演把那些抽象的想法落到最具体的实处。

问:你怎么评价自己的工作?

答:我觉得很幸运,在这个过程刚刚开始成熟恰好进入,台湾舞剧的很多美学意义改变我都参与了。而国际上会对我比较好奇,因为许多国际艺术节挑选的重要演出都可能是我做的,我们对彼此都有某种幻想。这是因为很长时间以来中国都没有真正代表自己现代感的东西,我刚好在艺术层面做了一点事情。让我高兴的是国内的人也很喜欢。现在似乎我做的东西反倒不是我自己的了,我只是把大家都想要的感觉做出来而已。至于服装造型,你必须找到一种很对的衣服,帮助他们(演员)进入角色,要让他们像鬼上身一样。

问:你的风格一贯华丽繁复,但现在也有了化繁为简、顺其自然的意思。为什么?

答:我很庆幸,现在可以拥有那么多可参考的东西,可以深入探索。我想找回艺术与生活最接近的本源关系。我没有办法认同各种附加的价值思维,那样只会让人的情感更加疏离。这是个误会。我相信应需而生的原理,艺术的单纯只是足够去表达个人的人生感受而已,与其跑到最复杂的符号学去找,倒不如去看一下生活。当然艺术并不能概括生活,你只能用想象力去丰富它,这可能是一个语言休息的时代。

1997,瓦格纳歌剧《特里斯与伊索伍德》(奥地利)