“蓝田”传奇的家族调查

作者:朱文轶(文 / 朱文轶)

蓝田集团总裁瞿兆玉(张左摄/Photocome)

(罗波摄/Fotoe)

瞿氏传奇与蓝田故事

在瞿家湾的街上,记者碰巧看到了瞿兆玉的母亲。这个满头银发、面目富态的老人穿着大红缎衣服坐在轮椅上,看上去精神并不是太好。听村民说,每天午饭后在两个小保姆的陪同下晒太阳,这是瞿母的生活习惯。

1月29日,瞿兆玉的母亲卢腊儿和四个儿媳妇在家里过了她的80大寿。因为半个月前几个儿子先后被审查,与前几年寿辰的热闹相比,瞿母今年的生日显得格外冷清。当儿媳妇向她敬酒时,老人止不住失声痛哭。瞿家湾的一位年长者回忆,老家洪湖卢关的卢腊儿是个相当不简单的女人,生养连瞿兆玉在内的五子二女,早年家里极度贫穷,因为水灾曾在邻近几个村讨过饭,就是这样跌爬滚打地硬是把七个子女都拉扯大了。

一个比较接近瞿家的人说,“一直到瞿兆玉在沈阳一段时间后,瞿家的日子才算稍渐有些起色”,然而,即使在“前15年,瞿家的家境都不算真的很好”。一系列迹象都表明,瞿家的真正兴旺是始于90年代初沈阳蓝田和它的全资子公司洪湖蓝田水产品开发有限公司的成立。而随着整个瞿氏家族逐渐进入,家族与企业之间不断地密切关连,使得瞿家和蓝田形成了唇寒齿凉、命系一线的状态。以至于从峰巅到谷底,瞿家的命运变化得如此突然,见了一辈子世面的卢腊儿可能也没有预料到。

在外人眼里,整个洪湖,瞿氏家族具有相当的传奇色彩。

左、右图:“蓝田股份”即使更名为“生态农业”,也阻止不了它在股市的连连下滑

(小文摄/Photo come)

“瞿家的车翻了!”

2001年10月13日的晚上10点钟左右,两辆从武汉汉口开往洪湖瞿家湾的小车行至离洪湖三十多里地的西干渠时,行驶在后面的一辆轿车突然失控,斜栽入路旁的沟里。后经人证实,坐在前面车上的是瞿兆玉和瞿兆辉,而翻入沟里的那辆车上坐的是瞿兆玉在蓝田驻武汉办事处负责的妹妹和妹夫李启黄。

由于西干渠村民的及时打捞救险,这起“有惊无险”的意外并没有造成人员伤亡。但这件事发生在蓝田危机四伏的时候,其颇具隐喻意味的负面效果无疑在口口相传中被极具戏剧色彩地夸大。几乎第二天,“瞿家的车翻了”的消息就传遍了三十多里外的瞿家湾和周边各镇。

流传中,事件里的两个重点被格外地突出:一是演义地说成“瞿家阴沟翻船”;另一个是说瞿兆玉为了答谢连夜赶来抢救的西干渠村民,当时就送了20万元的酬金。虽然这样巨额的酬金数日并不足以为信,但多数人留意的是这一说法下面的层信息,就是:瞿的出手阔绰,即使是在这样的多事之秋,蓝田依旧是“瘦死的骆驼比马大”。

当然,这些只是外人的图解。有知情者推测:因为2001年9月21日证监会进入蓝田。10月9日在证监会的督促下,蓝田股份公司发布公告,称已经接受证监会对公司有关事项的调查。10日、11日两天蓝田股份走势均封死跌停。公司经历如此巨变,在此时,瞿兆玉和瞿兆辉这两个新旧总裁突然从京折返洪湖,应该是和“湖北蓝田”紧急商议对策。

而这一路的跌宕不顺,也扩大了瞿兆玉对年势运程不佳的心理阴影。意外发生一周后,“蓝田股份”连出大手笔,抛出“金蝉脱壳”之计:将“篮田股份”更名为“生态农业”,同时向中国蓝田总公司出售饮料类资产和年初刚刚购进的北京篮田园国际高科技农业有限公司80%的股权。

而无论蓝田的何种努力,都已经给人一种“拆东墙补西墙”的局促之感,此时的蓝田真的已是“山雨欲来风满楼”了。

蓝田生“玉”

瞿兆玉的父亲叫瞿定义,教过书,也种过田,1952年土改以后在镇里当水利部门的一个官职很小的干部。村里人对瞿父的印象几乎到了众口一词的地步:“人非常忠厚老实”,“即便到了瞿家万贯家产的时候,瞿定义依旧是一副农民的打扮,穿得很质朴。”

一个老人向记者回忆说,瞿定义老实得甚至有些迂的感觉。解放前瞿家湾有个国家粮仓,由于上级安排,解放后这个粮仓要迁到其他地方,瞿定义怎么也想不通,“敲着锣组织瞿家湾人起来‘护粮’”。因为这件事,瞿定义蹲了几个月大牢。瞿定义找了卢关的卢腊儿,一年后生了长女瞿兆纯,1948年又生了瞿兆玉。因为子女颇多,瞿定义也不懂敛财之道,全凭他的一点工资,瞿家的日子相当拮据清苦。一个可以用作例证的事是,当时邻村有个事先与瞿兆纯定婚的小伙子,因为嫌瞿家太穷,毁了婚约,瞿兆纯的婚嫁问题到了她二十来岁的时候才得以解决,丈夫大她5岁。

这些旧事刚开始只有和瞿父同辈的一些老人才知道,由于瞿家的日益显赫,更多周边的人开始关注极具传奇色彩的家族,这些事才被重拣起来。

“蓝田”是瞿兆玉的小名。瞿家几兄弟分别叫“会田”、“保田”,最小的一个叫“玉田”。后来瞿兆玉开了公司,当地人便称呼他为“蓝总”。“蓝田生玉”本是孙权夸赞诸葛恪的话,以比喻贤父出佳子。由于时间久远,无法知道瞿定义当时在起这个名字时是否和这一典故有所关联,但在瞿家五个兄弟里,就属瞿兆玉的大名和小名之间意思最耐人寻味。而从现在结果看,后来呼风唤雨,改写瞿家历史的正是瞿兆玉。

而瞿兆玉并没有继承他父亲的性格。瞿家湾的人回忆,瞿兆玉并没有读过多少书,小时候很喜欢玩玩牌,赢些钱,“胆子很大”。一个离瞿氏家族较近的人评价说,瞿确实是瞿家兄妹中最富经营头脑和想法的人。“书念得不多,但却很聪明”,因“洪湖水浪打浪”版权官司而与瞿兆玉打过几次交道的湖北省歌舞剧院副院长刘有才对瞿也有相当不俗的印象:“很有魄力,有企业家的气度。”而到目前看来,“蓝田”这份家业可能是瞿兆玉筹划时间最长、投注最大的一盘赌局。

准确地说,1968年是改变瞿兆玉和整个瞿家命运的一年。这一年,瞿家湾从市里领到一个入伍的名额,经手这件事的是当时瞿家湾的民兵连连长瞿兆付。现在在蓝田毛扇厂担任负责人的瞿兆付告诉记者,“当时村里看蓝田家里特别困难,蓝田又是他们家的老大,就理所当然地把这一指标让给了他”。在这个意义上,瞿兆付是瞿兆玉的恩人,而后来的种种事实显示,瞿并没有“忘恩”。

瞿兆玉到沈阳入伍之后,在某军部从事后勤工作,因为瞿兆玉的乖巧,深得首长喜欢,瞿很顺利地通过这个上级认识了他的女儿,也就是现在的结发妻子,并在沈阳完了婚。之后的一切,对于瞿兆玉来说,显得毫无阻障。在转业前已经从一个普通的后勤兵升任到某海军基地某部分队长,转业后先后担任沈阳电信局长、党委常委,沈阳行政学院副院长以及中国农业物质供应总公司总经理。这些需要较高学历和专业知识的职位和瞿兆玉的知识背景形成了一种反差。记者试图了解当时的一段历史,通过电话找到现在沈阳行政学院任教,同时担任沈阳蓝田律师事务所所长的杨志武,采访要求被断然拒绝。

1987年,瞿兆玉下海创立了他的第一家企业:沈阳新北副食商场,随即在1988年和1991年先后组建了沈阳市新北制药厂和沈阳莲花大酒店。尽管这三家企业总资产只有6000多万元,但在如此短的时间内,连番出手不凡,一个可以想见的解释是,瞿已经具备了立足商界的各项背景。

蓝田核心

“瞿兆玉是个孝子。”这是记者听到很多村民对瞿的另一种描述。

很多事实可以证实这一结论:瞿母和瞿父长期不和,近30年时间里,总是分开吃饭。而对于两个老人,“蓝田总是安排得很妥当”。由于瞿兆玉大量时间在外,他专门请了保姆照顾二老,“多的时候有四五个”,“每年都会送两位老人去北京疗养一段时间”。

许多人认为瞿的这一性格特性决定了他很重的“亲情意识”。瞿兆玉多次在公开场合表示,“我是农民的儿子,对农业、农村、农民有着一种纯朴而深厚的感情。”种种迹象表明,瞿兆玉这话的确发自肺腑。

有人据此推测,蓝田在沈阳上市,瞿兆玉当时就有把核心部分放在瞿家湾建设的想法,一来利用家乡的本土优势,二来把家乡发展起来。“瞿兆玉一直有做老家功臣的想法。”无论推测是否成立,可以肯定的一点是,瞿兆玉在沈阳的一系列作为奠定了蓝田和瞿氏家族未来发展的基本方向和框架。

2000年,蓝田股份正式从沈阳迁址洪湖瞿家湾。业内观察人士认为,“蓝田迁址有一役多劳之效:其时‘慕马问题’导致沈阳局势非常微妙,蓝田防止事变后自己的介入,迁址可以顺利转移资产。对于当时证监会的调查,自己主动承担了所有的责任,让沈阳市以及所有在蓝田上市过程中与之有关的单位都平安无事,达到了舍小求大的目的。同时,瞿兆玉也达成了他能够记载洪湖史册的心愿”。

网上对此一有个评价说,“沈阳对于蓝田是个情结”。

根据前后分析,这句话还是有些道理。在蓝田地域核心形成的同时,蓝田人事核心的确立也与沈阳有关。

瞿兆玉在沈阳当兵的时候,当时各地物资都普遍紧张,火柴、柴油等紧俏物资都要计划。距离瞿家湾十里地沙口镇供销社经常去沈阳找瞿兆玉帮忙搞些物资,这样,在周边各镇中,瞿家和沙口镇的关系显得丰常亲密。因为这层关系,瞿兆玉介绍四弟瞿保田到沙口玻璃厂、砖瓦厂干事,后来这两个厂一垮,蓝田兴盛之时,瞿保田把沙口的一批心腹都带到了蓝田。其中瞿兆辉、范正药、肖纯林等都是已经成为蓝田的核心层。

瞿家村邻村的孔祥勋老人在向记者介绍这一情况时补充说:“现在沙口镇有越来越多的人到蓝田公司打工,两地之间开通了班车。”

周志斌研究员在评价蓝田以亲缘和血缘为特征的内部构成时对记者说:“现代化的进程要有一个过程,中国农村企业的家族化是个不可否认的现实,很多东西要靠家族和朋友的信誉来维持。”

公司保安往往会成为失控的力量(安哥摄/Fotoe)

蓝田的“官系”平台

记者在洪湖市委采访,谈及瞿兆玉和蓝田时,市委办副主任王兴鹤的回答有些不紧不慢:“我们是文职,根本没有什么机会和瞿兆玉接触。”王听上去“口风甚紧”的回答除了因为湖北省对此事严格要求对外宣传统一口径外,也反映出了一层很具特色的真实情况。

一个洪湖官员向记者介绍:在荆州和洪湖,对蓝田感情深厚的其实只有市一级或更高级的高层官员,下级官员反应并不一定表里如一。他接着向记者分析,“出现这种情况,主要是由于蓝田的公关活动路线主要是上层,而与中下层官员少有接触,以至于一些蓝田的高层领导面对地方部分官员会摆出一副高不可攀的架式。”

一位北京的深入观察者分析:“道路、楼房通常被各级地方政府官员理解为一个城市现代化的基本特征。这是观念上的问题。这些现代化硬件,因其外显性与可衡量性,在官吏升迁的‘政绩’考评中,占据主要地位,而‘蓝田’恰恰通过大量的固定资产建设造就了这些指标,因此在当地的很多官员看来,对‘蓝田’的感情投资从某种意义上来说,也是实现自己‘政绩’的投资。”

而蓝田在湖北发展,所立足的最大一块资源就是洪湖,事实上,洪湖的养殖和开发也成为蓝田真正大量创造产值和效益的核心地带。蓝田的不断壮大与蓝田公司对洪湖水面的控制和开发面积几乎呈同步正增长态势:从1993年刚开始的几万亩到去年第二期工程结束的近30万亩。而不断获取洪湖水面的开发许可,显然必须顺利拿到上级相关部门的批条。

从这个角度上看,蓝田与地方官员之间构成了一种颇具意味的相互依存的因果环链。

采访中,记者注意到了两个非常有意思的事实:一是现任蓝田深圳分公司总经理的黄峰。前他两年的职位是荆州洪湖渔业管理局局长,恰恰是坐镇“洪湖水域管理”这一关口的人物。据有关人士透露,蓝田开发洪湖水面的一期工程里,“黄不遗余力地尽了作用”。一年后,黄放弃了调任荆州计生委主任的机会,到了蓝田。下了海。二是蓝田打过两场官司。一场是与湖北省歌舞剧院,另一场是不了了之的“控告刘姝威侵权案”,而两场官司的地点都选在了洪湖法院。湖北省歌舞剧院法律顾问李先卿在接受记者采访时有些啼笑皆非,“总部设在北京的‘蓝田’屡次在洪湖市地方法院异地告状,不知道他们知不知道法律常识?而这也从一个侧面反映出‘蓝田’与洪湖市委市政府的密切关系”。还可以作为这种关系佐证的是,去年,洪湖市30名局级干部离岗赴蓝田公司挂职锻炼。

据一位荆州官员透露,荆州市某位领导刚上任,蓝田就给他送去了一辆进口奥迪汽车,并专门配备了司机,后来由于树大招风,这辆车以“公”为名义,转赠给了荆州驻北京办事处。而采访中多数村民向记者反映,蓝田的大小活动,这位领导必定亲临现场。蓝田出事之后,这位领导反复告诫各级下属官员:“不要幸灾乐祸!不要落井下石!”

2001年8月去洪湖采访“中国蓝田农民文化节”的记者刘乾坤感叹说:“蓝田的谱真的没边,几乎各级的官员都有代表出席文化节,要能找到当时他们打印的嘉宾名单,你会发现很好玩。”而许多瞿家湾人告诉记者:“2001年的文化节远没有第一届热闹了。”

赚钱和花钱

当地人有一系列的民谣用来概括蓝田的一些核心人物,这些段子像《红楼梦》里的判词。用来说瞿兆玉一段是:“老大把兵当,回来把公司办,建设苏区瞿家湾,人人都沾光。”

瞿家湾几乎人人都有这样的印象:“瞿家的钱是瞿兆玉一个人赚的。”一个有趣的对照是关于瞿保田的:“保田是花钱的。”

蓝田公司最为人所诟病的一点就是湖北蓝田和中国蓝田之间说不清道不明的关系,一个让人不解的疑点是,中国蓝田总公司早在1989年就已经成立,为什么会在十年之后与湖北蓝田才发生关系?知情者认为,这是瞿兆玉最为精妙的一步棋,它使蓝田公司区别于亚洲最普遍和最传统的“由下至上”的敛财模式,而形成了自己独特的公司构架,资金从最上级公司流入下级上市公司,然后再以转化最下级公司固定资产的形式储存起来。这使得证监会调查的难度大大增加。

2001年初,瞿兆玉回过一次瞿家湾,曾抱怨瞿保田“钱花得太慢!”这句话在村民中以各自的理解方式广泛流传。从后来发生的事实判断,瞿这句话的意义应该是嫌蓝田固定资产的建设速度太慢了。

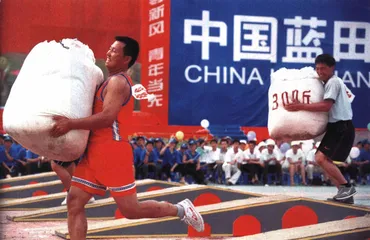

除了花在投资上的钱,蓝田每年都有撑门面的大型活动。有关人士回忆说,“第一届文化节,几乎所有的节目、所有的设施都是用钞票堆起来的。连直升飞机都用上了”。

每年农历八月十五,蓝田公司都会在四湖河举行划船比赛。几年都替蓝田划船的监利村民孙庆乾向记者回忆说:“不论比赛的输赢结果,每条参赛的船都会发钱,赢的5000到8000元不等,输的也会拿到2000元。”据说,每年有洪湖本地人和从监利赶来的村民参加,河上共一百多号船,声势相当浩大。记者粗算了一下,一次划船比赛的费用总共不止百万。

另一件在老百姓口中广为传播的事有着悲壮而浓重的“中国特色”。2001年正月初三,瞿家祭奠祖坟的那一天。刚刚走马上任的监利县某官员,为了想让蓝田帮助搞开发,同时能出资替监利修筑从瞿家湾,经柳关、福田、毛市、汪桥接沙红公路的一条道路,亲自到瞿家湾给瞿家祖坟上香。一位现场的村民回忆:“瞿兆玉跪下之后,这个官员也跟着跪下了。”这一举动在监利人中间毁誉参半,不过,客观效果这也强化了瞿氏家族盛气凌人的形象。

此时的蓝田虽然同样问题重重,但无论从哪方面看,“蓝田”都达到了它盛极一时的巅峰状态。

有钱是保持这种盛世的惟一途径,这点瞿兆玉比谁都明白。然而,已经有足够的证据表明,当时在蓝田数次配股未果的情况下,瞿已经逐渐开始加大对银行资金的依赖,而2001年的主要时间,瞿兆玉在北京的活动应该都和此有关。

从各种情况来看,“资金链”能否维持一直是瞿兆玉心里最为紧张同时又无法回避的一个问题,而瞿最忌讳听到的一句话是“蓝田已经成了空壳”。

一年之后,瞿兆玉的担心终于成为现实。刘姝威一篇文章炮击蓝田,在别人看来“向来较为理性和冷静”的瞿兆玉雷霆大怒地登门拜访,于是有了“蓝田追杀刘姝威”一事。而在记者了解中,刘姝威并非第一个为此“付出代价”的。第一个被蓝田威胁的是清华大学的一位年轻教师肖星,2001年9月15日,《经济观察报》刚刚登了一篇题为《蓝田下的蛋》的文章,里面接受采访的清华大学经济管理学院肖星博士因谈到“蓝田股份公司实际上已经成为一个空壳”,第二天就不断接到陌生人的电话恐吓。

有人分析蓝田事发原因时说:“瞿兆玉胆子太大了,终于把银行给惹了。”

保田为祸

1998年8月15日,蓝田公司开发洪湖水面第一期工程启动。这一天,处于洪湖和监利水域边界的监利渔民刘巨斗兄弟死守祖业,不肯让界。因为刘巨斗是洪湖和监利水域交界处的第一家,如果他不让,后面的渔民也无法退让,蓝田公司工程的工期就会后延。双方僵持了一段时间之后,蓝田的人开始抄家伙动手,刘巨斗的妻子和孩子被从船上掀进水里,刘巨斗的四弟刘巨庭被蓝田的人用水果刀割伤了耳朵。当时负责处理此事的监利水上派出所所长谢风来向记者描述当时的场景:“(刘)半个脸颊全是血,顿时湖里乱成一团,哭声喊声一片。”

并没有任何指向显示,这次流血冲突是在瞿兆玉的授意下进行的,瞿兆玉应该对此并不知情。显然,资本的原始扩张可能带来的暴力结果并没有进入瞿兆玉“建设蓝田,为洪湖农民谋福祉”的构略当中。

后来屡次在洪湖水面发生的两地渔民械斗事件都表明,所有暴力事件和蓝田公司内部的一支被称为“经济警察”的队伍有关。据瞿家湾的人说,每天早晨、中午和晚上,这支有200人左右的组织都会在蓝田公司附近的空地上操练。一个“麻木”司机向记者补充,“他们还养了不少狼狗”。而这支队伍的首领叫瞿少华,是瞿家四子瞿保田的心腹。

记者在采访中得知,这支所谓的“经警”是由一帮当地游手好闲的人组成,工作是用来“摆平任何与瞿保田等公司要人为难的人”。而一件让所有人气愤的事是在洪湖二期工程时与监利渔民的一次冲突中,一个有五姐妹的监利妇女被拉到蓝田的指挥船上,“他们扯烂了女的衣服,让这个女的上身赤裸”。说起此事,监利治安大队副队长朱青山有些怒不可遏。

一个四五十岁的瞿家湾人愤愤地告诉记者:“蓝田(瞿兆玉)是个好人!钱都是这些人贪污的。”他说“这些人”其实就是指的瞿保田。

在记者采访中,几乎没有多少人替瞿保田说话,有一个直截了当的评价是“特别坏!”瞿保田的别墅一共拆了六户人家的房子,用当地人的话来说叫做“六屋登”。保田的好色也是路人皆知,深更半夜有女子出入“六屋登”是很习见的场景,关于此的一个极端描述是:“他(保田)连上洗手间,也要两个小姐搀扶。”

有人看到瞿保田的“三菱”越野车里经常坐着同一个女人,“比保田矮一些,相貌非常出众”。据了解,这些出入瞿保田私家别墅的女人大多是蓝田公司下面的度假村和蓝田大酒店招聘的小姐。

记者看到人去楼空的“六屋登”的窗户上挂着一个用绳吊着的鱼网,下面是池塘。村民说,那是瞿保田和小姐们的“钓鱼台”。

据说,瞿兆玉的儿子从美国念书回来曾语重心长地劝过这位叔叔:“我爸弄几个钱不容易,你要用在正路上。”

资本的原始扩张常常伴随着某种激烈举动(路透/Reuters)

企业的辉煌已成为过去(张左 摄/Photo come)

蓝田之末

现在的蓝田四处是停工的工程,一直忍气吞声的监利村民多少有些幸灾乐祸地把瞿家湾说成是“阿富汗”。

一个瞿家湾人对此充满忧虑,“市里接手的领导再不处理好事情的话,这里迟早要出人命!”

因为蓝田公司的主要领导都被拘查,在瞿家湾打工的四川人和广东人已经领不到工资回家过年。停工的工地上已经发生了两起打工仔绑架老板的事。由广东省长城集团承建的15层蓝田大厦起了一半,无钱付账,建筑工人开始闹事。一个深圳的老板在工地上被钢管砸破了脑袋。

有人意识到了一个更为长远的严重问题:“农民的土地都被拿了,要是蓝田真垮了,瞿家湾的农民怎么办?”这样的忧虑,则是暂时仍有好房子可住的瞿家湾人和一些“政绩”官员“生命中不能承受之轻”。

瞿氏五兄弟的民谣

老大把兵当,回来把公司办,建设苏区瞿家湾,人人都沾光。

老二是老板,公司开饭馆,进店的都是有钱汉,每天赚几万。

老三叫兆文,样样他都行,他与保田有矛盾,兄弟两相争。

保田生得笨,管理又不行,花天酒地迷了心,钱财好别人。

老五年虽小,经营很有窍,垄断市场百样搞,赚钱塞腰包。

捐赠也可以是一种宣传方式(张军 摄/News photo)

模式与规则的冲突

“蓝田”的旗帜倒了,有关方面有“割肉削骨”之痛。

有关方面的剧痛除了眼睁睁地瞅着一个名牌企业的瞬间消失,仍有另外一层隐情。一位知情人士告诉记者,自从“蓝田”这面旗帜树立起来之后,蓝田公司已经成为湖北农业市场化的龙头企业,有一大批旧的农业企业都是按照蓝田的模式改造。

如果蓝田有问题,是否意味着紧随其后这么多农业企业都走到了尽头?是否意味着倡导了这么多年的“农业产业化模式”走到了尽头?

经济学家刘建平博士把蓝田的产业化模式概括为“公司+农夫”模式,刘建平说:“这一模式避免了农民直接面对市场的风险,在农户和市场之间架起一道桥梁,本身是不存在任何问题的。”同时刘也认为,这种模式所面临的一个客观问题是:蓝田作为上市公司的一个代表,它就会知道如何利用资本市场去追求个人利益的最大化,这是经济人的天性。

“因此在实际运作过程中,就会出现模式与规则的冲突。最后结果是:企业利用这种模式的联结从而将企业利益、地方利益和农民的个体利益结合起来,共同去对抗整个市场经济。”“这也就是一些人说的蓝田‘劫富济贫’行为的实质。”

刘建平认为,在市场经济变革的转轨过程中,这是一个普遍现象。“蓝田其实是这种冲突的一个典型个案”。

刘建平表示了他对这种状况的忧虑:“这种无规则行为的最终结果是对整个市场秩序的毁灭性伤害。而现在较为严重的是,我国这样的问题已经几乎是一种常态。”