在Lo-Fi的低速路上

作者:三联生活周刊(文 / 邢慧敏)

“在Lo-Fi的高速路上/看烟头在烟缸中如山堆积/听那颗失落而疏离的灵魂/在家里做出的摇滚。”郝舫在他的《比零还少》里如此描述Lo-Fi(低保真)症侯群,“背弃现有的力臻完善的制作原则,也不讲究公认的习惯的音乐‘美’,不靠拢精良的技术手段,不推崇中规中矩的和声和美仑美奂的音色,它偏爱廉价吉他和怪叫的音箱,它奉行不和谐与支离破碎的原则……”在这个原则下,艺术摇滚乐队SonicYouth用8声道轨机录制他们的音乐,打击乐队(theStrokes)则用中世纪的粗野嗓音反复歌唱。

Lo-Fi极力避免听起来“完美”,由简单、粗糙焕发自然精神。

在装修后的新家,郭良把他曾经拥有的电脑芯片全粘到了墙上:从286的芯片直至赛扬266。和电脑怪杰(Geek)不同,尽管目前家里电脑的数量已经达到了8台之多,郭良依然喜欢在北京的二手电脑市场闲荡,搜寻他的战利品。

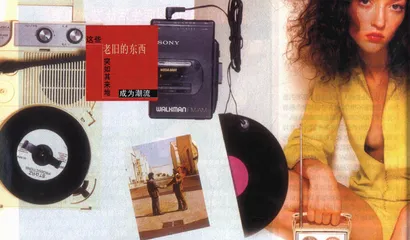

女人从夏奈尔包里拿出老旧的1997年款的摩托罗拉StarTAC手机,男人挥舞20世纪90年代初香港黑社会人士最喜欢用的手机(尺寸如同板砖),用老式的索尼随身听欣赏Smith的专辑,舍弃漂亮得令人心荡神驰的绿松色苹果笔记本电脑而宁愿用油漆斑驳的文字处理器。从这个意义上,拥有一台黑白电视是令人自豪的。

这些老旧的电脑、过了时该抛弃的手机突如其来地成为潮流:在科技中成长的人们如今开始采取一种不无讽刺的反高科技姿态:脱离wap,脱离浮华的高科技,皈依到基本的简单状态。“如今的问题,”安琪拉·巴特非在《Vogue》杂志撰文道,“不是你究竟有多么科技化,而是你是否快意地做一个技术恐龙?”身为一个技术恐龙,安琪拉说自己不在乎是否跟得上时髦,“这快乐如同品尝年份最佳的波尔多葡萄酒”。

生活层面的Lo-Fi概念变化多端。低效率(但是能达到基本要求)或许是最核心的一点。在Lo-Fi主义者看来,摩托罗拉StarTAC不仅好用,而且有1980年代的审美感;板砖型手机握在手里让男人感觉自己像动作明星般足够男子气概;索尼运动随身听的黄色俗丽得刺痛眼睛,“盒式磁带很酷,因为它们听起来并不完美”。

“当照片变得太自我意识的时候,真是很坏的一件事,而且它们都太完美了,没有笨拙的感觉。我喜欢有缺憾的作品,我越是在一个有机会成为完美的媒体上工作,就越会制造出轮廓不明显、模糊不清的影像来——任何能毁坏完美的东西。”杜安·麦可斯的追随者、时尚摄影师简·麦克利什(JaneMcleish)用原始的20世纪60年代产的宝丽来195型相机完成了所有的拍摄,她不玩弄花哨的技法,用老式放大机进行后期制作,不加以任何修补。因为人们早已厌倦了电脑技术修补后的完美同时虚假的照片。著名的赫默特·牛顿也是宝丽来195型的爱好者。宝丽来195的笨拙设计如今还掀起了一场复兴运动,纽约和巴黎都有许多人排队买这款相机。让Lo-Fi主义者顶礼膜拜的另一款相机是俄罗斯的Lomo相机,部分原因就在于Lomo不大可靠的自然光灯源。Lo-Fi主义者多数痛恨完美。

约翰·加里亚诺在2002年春夏时装发布中采用了第一代《银河飞将》游戏的背景音乐,设计师亚当·恩特威斯尔(AdamEntwisle)干脆用上70年代的乒乓球游戏中单调的噪音:击球的哔哔声。

作家马克·赫尔普林形容我们生活是“在一种我们的祖先过去仅仅在战斗中才体验得到的亢奋中”。当技术大踏步地向前迈进时,我们发现自己比大多数科学家所预言的更缺乏想象力更迟钝。技术的发展正如摩尔定律所揭示的那么快,我们越来越不信任机器,因为我们跟不上去学会使用他们。

也许老式的随身听是MD过后的下一个流行?

技术的每一片碎屑都被镀上了一层金,一想到Lo-Fi也是凸现个性的小小诡计就令人不无快慰。