生活圆桌(174)

作者:三联生活周刊(文 / 田川 何冬梅 南元 理光)

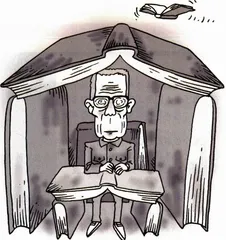

老刘头儿

田川 图 谢峰

老刘头儿在北京的一家旧书店里呆了一辈子,年轻时候是伙计,老了是返聘职工。为什么返聘他?因为满屋子的外文旧书名,英文、日文、法文、德文、俄文,只有他全能看得懂。这家书店后来隔出一间成立了外文部,就老刘头儿一人管,小屋里总是散发着一种挥之不去的霉味,读书人管这味儿叫“香”。我忘了什么时候和老刘头儿熟起来了,每天下班路过都要进他屋徜徉一两个钟点。

有一天,我们在聊天,边上一个留长头发的小伙子登上梯子,要拿放在书架顶上一本极大极重极厚的书,老刘赶快过去帮忙。小伙子抱下书,老刘擦去面上的土。小伙子问他:“这是什么书?”老刘说:“德文的,植物图谱,1920年的。”小伙子连声说“好”,要买。老刘问:“看不懂,你买它干吗?”小伙子说:“我是搞行为艺术的。”老刘困惑地点点头。等人走了,问我:“行为艺术是什么?”过几天,我欣赏到了小伙子的杰作,书页中间被镂空了,对开,各塞进一个可乐罐子,作品叫《知识与商品》,他们称这种手法是“新剪纸”。“这不是糟贱东西吗。”老刘连连叹息,“那书,你别看落了土放在那儿,可这世界里准有一个做学问的人在满处找它。”

听老刘头儿讲了很多旧文人掌故。梁实秋离开北平,老刘(那时是小刘)去收的书。梁什么书都卖,就一套牛津版不大值钱的《莎翁全集》要带走。老刘问他为什么,他说:“这是吃饭的家伙事儿,带着它走到哪儿,饿不死。”后来果然,梁在台湾译出了《莎士比亚全集》。爱书家郑振铎平日买书多,书账欠得也多。到八月节,书店伙计们到他家结书账,人太多,前面结完了,后面的只好继续签借条。从晌午签到下午,一看,等的人还是排出了院子,郑振铎把钢笔撂在桌子上,说:“不写了,手写累了。”

又说,解放前夕,国民党来北平谈判,张治中他们从南苑下飞机先上东安市场逛了一圈旧书店,怕以后没机会来了。“这说明什么?”老刘说,“这说明国民党里知识分子多。”我接着他的话说:“这说明知识分子管不好国家。”

我还记得出国前最后一次去他那儿。他说自己这两天咳嗽:“昨儿晚上刚睡着就咳醒了,仰着躺不行,就趴着;还咳,老伴儿都醒了,我干脆不睡了,坐了一宿。”那天我买了一本书,他用一张印满阿拉伯文的纸给我包上,系好,说:“能出去看看,好。”我回家看着那温暖的阿拉伯文拥裹着的书,一直没打开。我给老刘带回了神保町书店街地图和几年来积攒的《古本目录》。旧书店里一个40岁左右的店员说:“刘先生不来了,退了。”店里的外文部也消失了,取而代之的是音像店。

爱在速食年代

何冬梅

前段时间看报载:一对年轻鸳鸯不甘被拆,在北京海淀某剧院情侣包厢里上演一场生死恋。男友先手刃女友后自杀,双双殉情。在这样的一个万事讲求速度,人情比纸薄的社会里,这对情侣的行为有点过于恐怖和血腥,毁了自己也刺激了别人。

其实做人太过黑白分明是不行的,一辈子死爱一个人,好坏根本没有选择,何必那么呆?这两天电视台播曹禺女儿方方写的《空镜子》,剧中姐姐美丽自私,妹妹善良可爱,但姐姐在男人堆里如鱼得水游刃有余,妹妹却在姐姐扒拉剩下的男人里为感情苦苦挣扎,失去许多做人的乐趣。其实现代人有几个认真?有谁会月上柳梢头人约黄昏后,花前月下和你谈情?有谁会挑一张带香气的信笺抄一段罗大佑的缤纷歌词给你?

我记得六十多岁还敢出写真集的李敖先生年轻时说过:“桃花路上没好处只有坟来只有墓”;以及“凡是不在爱情上烦恼的人,不是老奸巨滑就是漫无心肝。”基本上到今天为止,我还是很同意这几句话。其实爱情与现实比起来真是不堪一击,拿鸡蛋往石头上碰那叫没有自知之明,有多少爱可以抗得过现实?爱江山不爱美人那是上个世纪的童话,到底君王负旧盟,江山情重美人轻才是亘古不变之真言。爱情的代价是痛苦,爱情的方法是忍受痛苦,欲射一马误中一獐这样的悲剧举不胜举。很多时候我们只不过是喜欢,但我们却以为是爱。钻石汽车美金别墅迷惑和蒙蔽了我们的双眼。老一套的爱情有谁能够欣赏,再也不是20年前死守在你的家门口,用自行车载着你在马路上欢声笑语,播撒着我们的爱情。现今的社会吃热狗汉堡方便面谁有心思陪你玩,看顺眼就上床男欢女爱,不解风情不愿意就拉倒。能送你一张贺卡一束鲜花已经给足你面子,那种人世间纵有风情万种我只为你情有独钟的鬼话就当作酒后胡言吧。女人爱男人英俊潇洒有钱,男人爱女人美丽性感妖娆,各取所需相互调剂何乐不为。

昨天有一个傻男孩问我,为什么他的小女友不要他这个人见人爱的阳光健康男孩,却跟一个叫某某总经理的糟老头子打得火热?我的答案令他十分信服:有哪个女人不愿意男人带着自己周游世界,去夏威夷看阳光沙滩草裙舞,在加勒比海岸的绵白沙滩上赤足跳舞,看着蔚蓝色的大海,沐浴着淡粉色的晚霞吃龙虾喝香槟?谁愿意苦哈哈地坐在快餐店,为多吃一块香辣鸡翅遭男朋友白眼。想象一下倒底是爱情的力量大还是金钱的魔力高,快快收拾起多愁善感的恋爱心,把精力投入到挣大钱娶美女的事业中去吧。

散装酒

南元

小时候在北方,喝酒的人多,那时候瓶装酒相对就算好酒了,一般人平时在家喝的都是散装酒。我常替大人去打,拎个空瓶子,一次大概就买几毛钱的。因为家里有人好酒,这活儿是隔三差五地有,大概因为总喝酒是一件不太好意思的事,所以替人办这件事时,常会捞到点外快,大人会把剩下的几分一毛几的不要了。

在上海念书时,马路对面还是教工宿舍,一进入生活区,师道尊严就大打折扣,油盐酱醋把老师们“打回原型”,他们也是要吃饭养孩子讨价还价斤斤计较。那时候经济还没那么发达,买散装酒的地方到处都是。终于脱离了家庭束缚,烟酒的恶习迫人而来,就不免要跑去打几两散酒,仍然很便宜,回来就着一点下酒菜和黄昏,把自己灌到位后挥霍青春的闲愁。

不知道什么时候就很少见到这种酒了,但感情依旧不因疏离而减弱。在云南玩时,见到酒家柜台上排列的玻璃酒罐,里面泡着各种植物和动物,就平添了几分酒性。直到一次同桌的人警告,说散酒容易有假货,喝了眼就瞎了,才有了顾忌。一次真的喝散酒而大醉,闹到不得不取消第二天的行程。后来大家回忆说,按那个量本不该醉,一定是假酒惹的祸。也不知是不是冤枉了它。

大城市早就不容易找到散酒了,云南苞谷酒也近乎绝迹。一次听贵州人说他们那多的是苞谷酒,着实欣喜了一番,结果却都是酱香型的,那是我害怕的一种酒。苞谷酒大多为农家所酿,充满粮食淳朴的气息,其香足以醉人,是我的至爱。90年代初常托人带来广州,被麻烦到的人总要不停口地抱怨说飞机上不给带,但每每在我已经放弃时,电话来了:“还想不想要了你?想要就上机场!”酒来了,用白塑料筒装着,拎到排档上,邀几个好酒的人一起撮一顿,之前总要先苦口婆心一番,说这个酒如何地好,弄得别人喝了总不免也附和几句,但始终让我疑心言不由衷。它真的没那么好喝吗?人的差异真是奇怪啊。

现在还能在郊区找到自酿的米酒。我对广东米酒的喜好也让另一些外来的甚至本地的人觉得不可思议。吃海鲜时就觉得只有米酒是最好的匹配(当然海鲜城里的米酒基本是瓶装的),至少在广东吃是如此。每回服务员用期待的眼神盯着你问“要点什么酒水呢”时,听到要广东米酒,她们总不免有些扫兴。米酒是便宜和低利润的。

现在还有散酒的南方,主要都是农家自酿的各种米酒,所到之处都要先问问有没有这样的本地特产,那算是旅行中的一大享受,就算喝再高档的名酒也比不上那种享受。

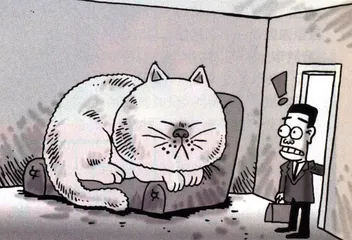

猫儿子

理光 图 谢峰

我的宝贝猫儿子今天已第四次离家出走,这彻底动摇了我对“阳光政策”的信心。

我的“阳光政策”很简单,就是保障猫权和人猫平等。要说猫权,我那猫儿子的生存权自不必说,从他的生活费占我工资的比例不断增长这一事实还可以看出,他甚至享有发展权。最让我得意的还是我保障了他的一项基本猫权——生育权。如今小资们的宠物,有几个不是不男不女的?而我们的猫儿子就是少数例外。另外,我也提倡人猫平等。也许是受了那位研究黑猩猩的古德尔博士的影响,我已经取消了猫儿子的“宠物”称号,使他成了真正的家庭成员,我们玩他和他玩我们的时间已能够大体持平。

我老婆早就批判“阳光政策”伪善,她说如果真的平等,就不应该用“儿子”这种霸权话语,而应该称“猫兄弟”或“猫干爹”。但我对“阳光政策”的奉行可以说是不折不扣的,比如我曾为猫儿子的爱情安排了他的外出。我以为自由是爱情的前提。

可是猫儿子的乐不思蜀、背信弃义和变本加厉,使我不得不考虑重新审视“阳光政策”。现在只要家门一开,他立即带着毅然决然的表情冲出门去,已数次有计划、有预谋地离家出走,每次都是我们带着虾干、烤鱼片,不顾路人诧异的目光,斯文扫地地趴在他经常和野猫厮混的洞口,将他诱骗回来。我以前读书时,特别喜欢看“灰姑娘”的故事(因为性别的理由,我其实更喜欢看阔小姐爱上穷光蛋),可现在看着我们高贵的儿子去找野姑娘,心里很不是滋味,于是开始对这种太廉价的尊严与自由变得不屑一顾。一位姓钱的朋友以他几十年的养猫经验,说只有两条路可走:要么让他出去享受自由与激情,也不枉猫的一生;要么给他阉了,让他安享有物质和安全保障的生活。我总试图在这两者之间寻找平衡,最后想到他在外面可能吃到中毒的死耗子,可能受冻挨饿朝不保夕,我还是以“为他好”、“不忍看他堕落为无家可归者”的名义,断然中止了他的自由恋爱。

调整“阳光政策”其实还有我开始感到了猫权和人权的现实冲突。我老婆最近抱怨我们请了一个祖宗:他吃得越来越好,消费水平越来越高,可是却不履行为家庭增添乐趣的职责。最要命的是他的婚姻矛盾已经严重困扰着我们的生活,想给他找明媒正娶的媳妇我们不愿意,要让他出去野混又怕他小命难保,可就让他整天撕心裂肺地闹,我们哪一年才能睡上个安稳觉?特别是,猫权的过分膨胀已经延伸到了家庭之外。一想到他的生活水平可能高于贫困山区的失学儿童,我心里就发毛。本来,猫权理论都是从我的人权信仰推演出来的,可猫权超过了人权,这就太有颠覆性了。