菲律宾丛林中的人质

作者:三联生活周刊(文 / 金焱 李菁)

阿布沙耶夫反政府武装因劫持了21名西方人质而名噪一时(丝路/SIPA 供图)

左上图:侥幸逃脱的王胜利悲喜交集(Cnsphoto 供图)

左下图:43岁的张忠强和21岁的薛兴惨死他乡(Cnsphoto 供图)

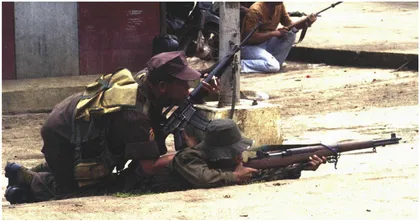

中上图:两名中国人质就是在菲律宾政府军与绑匪的交火中遇难的(ASIA PIX 供图)

中下图:遇害的两名中国人质,张忠强(左)、薛兴(右)(Cnsphoto 供图)

右图:这名菲律宾妇女得知父亲被撕票,痛不欲生(新华社/法新 供图)

赎金之谜:被破坏的“规则”

张忠义来到菲律宾时,大哥张忠强已经在菲律宾南部的马尔马尔(MALMAR)工作了一段时间。张忠义的亲属告诉记者,张忠义去年就曾到过菲律宾。时隔一年后,他们兄弟为了在菲律宾马尔马尔的大型灌溉工程,又在异国相逢。

中国驻菲大使馆商务处一位不愿透露姓名的先生说,被绑架前,张忠强在菲律宾已经停留了大概七八个月左右的时间。绑架发生在6月20日。张忠义只知道哥哥出去采购了,但却再也没见到哥哥返回,张忠强失踪了。

张忠强失踪的消息很快就从菲律宾传回福建福清的高山镇。高山镇是张忠强兄弟的家乡,此次遇难的薛兴的家也在这里。薛兴的哥哥薛敏21日办理赴菲手续时接受采访说,消息是由张家的人带过来的。张家兄弟为绑架的事情都急昏了头,而他们的父亲更是日夜为在菲律宾的两个儿子操心。

张忠强是薛兴的表叔,薛敏说这种表亲关系不是很近,不过两家住得却很近:“我们到他家也就是几公里的路。”

第二个消息很快就传了过来。“他们从那边打来电话说,绑架者说我们三天不拿钱就要斩首,我听说因为菲律宾政府那边不拿钱,没办法张家人自己想办法凑了点钱要送过去。”听说张忠义负责去送钱,薛敏觉得很放心,“张忠义那人我见过,也听说他是很厉害的”,薛敏解释说“厉害是指他在赚钱和社交方面都挺行的”——这一次营救工作也是张忠义在全盘交涉。

薛兴只是在最后送钱时才与浙江的王胜利一起卷入绑架事件。家里人对薛兴一直是很疼爱:“他真是很乖的。”今年21岁的薛兴在江苏当了两年兵后回到家乡,退伍不到半年就与同在高山镇的人一起随张忠强出国打工去了。在菲律宾做项目经理的张忠强几乎是他们的“包工头”。薛兴主要是开车管车一类的活儿,当时讲好,不算工程利润一年也能挣两三万。

薛兴不常和家里通电话,刚到工地时,他来电话说:“是在菲律宾的一个山区,村子里还没通上电,挺穷的。”在出事前的十几天,薛兴还往家里打电话,“他只说过一两个月就回来了,工程完工了,问了问家里的情况,就没再说什么”。薛兴19日遇难的消息薛敏说他是在网上查到的。

菲律宾的华人报纸《世界日报》社长陈华月说,张忠强失踪的第二天,他们就派人去采访此事。对他们来说,报纸存在的20年,也是高度关注在菲华人生存状况的20年。他们发现华人在菲被绑架几乎成了一个最常见的报道话题。陈华月觉得这种变化起始于1990年前后。

不过他们很快意识到,这一次的绑架非同寻常。

张忠义与其他几个人试图对哥哥的营救已经是张忠强被绑架近两个月之后的事情了。期间,关于张忠强境遇的各种真真假假消息和中方与菲方的官方表态,都化成张忠义对哥哥的性命之忧。这种忧虑最后变成一个促使他毅然采取行动的动力。

张忠义的救援被事实证明是失败的,非但人没有救回来,前去营救的三个人也同样沦为人质。绑架在8月19日因菲政府军与绑匪交火,致使其中两名人质丧命枪弹之下。20日晚《世界日报》副总编辑侯培水对记者更正说,菲律宾武装部传来的消息证实,幸存下来的是张忠义,在交火中死亡的是张忠强,而不是像此前媒体的相反介绍。

这种突然降下的结局,出乎所有人意料,于是有人将此失误归结为张忠义与绑匪交易的“个人行为”之上。

按熟知菲律宾国情的陈华月的说法,张忠义的这种个人行为倒是符合一般的常规解决方式。因为在绑架最猖獗的90年代初,几乎每个月都有华人被绑架。绑架可能随时发生在停车场等公共场所。原因也很简单:有钱人开的一定是好车,那么将枪在其头上一顶,再向其家人通个电话,开口定个赎命价,绑架就完成了。

《世界日报》曾经在报道一些绑架案之后,想找一些获释的人质,但被绑又被放的华人多半惊魂未定,谁也不肯开口,他们怕再为自己招来不必要的麻烦。

前些年的绑架事件多是阿布沙耶夫的一个称为“红蝎子”的组织所为,而且百分之八九十都是交了钱就放人,撕票一类的事情极少发生。这样,用赎金换人也是一般的游戏规则。张忠义显然也是遵循这一游戏规则,但结果却是规则以外的结果。

陈华月总结说,这是历次华人被绑事件中,第一例人质被害的。而被害的原因,陈华月也持同样的观点:张忠义等人的处理方式不妥当,也是因为没有遵循游戏规则。

短暂交火之后抓获的两名阿布沙耶夫反政府武装高级头目(丝路/SIPA 供图)

南部的反政府武装一直是菲律宾政府的心头之患(丝路/SIPA 供图)

“跟绑匪打交道是要有一套办法的,张忠义等人显然是不熟悉这个情况。”不熟悉情况的张忠义最后铤而走险,“破坏”了由绑匪制订的游戏规则。这种“个人行为”多少有些令人费解,也有很多人不认为这是完全意义上的个人行为——毕竟他们不是当地的华侨。

不论受人指使之说是否成立,他们都犯了一个错误:当初绑匪提出的是要400万美元,而张忠义兑付的却是500万菲律宾比索——仅相当于9万余美元。而人们印象中的几次撕票事件,被杀死的多是那些付不起赎金的。按照陈华月的观点,显然这种交易被绑匪看作是“没有诚意”的交易,所以张忠义等人也被加在了筹码之上,人质的数量变成了四个,赎金也飙升到了1000万美元。

水利工程:菲律宾的中国人

侯培水得知,发生在19日早晨的布纳万村营救人质的枪战中,政府甚至出动了直升机。就在双方激烈地交火时,北京建筑设计研究院的李愉已经从菲律宾返回中国有两周左右的时间。她离开菲律宾时,“那里一直很平静,这种事对大家而言,尤其是华人都已经麻木了”。从80年代中期起,李愉就往返于菲中之间,“我在菲律宾从1986年一直呆到了1993年才回来,之后也是每年都要去那里一两次。”

在李愉眼中,菲律宾是一个贫富差距很大的国家,“阶层分野特别明显,富的特别富,穷的特别穷,几乎没有中产阶级”。在菲律宾的生活中,李愉看到的与听到的是截然相反的情形:一方面,她觉得菲律宾国家很美,“人也很热情,他们看起来都很开心的样子,这也许表现出菲律宾人比较乐观的一面吧”;另一方面,报上充斥的华人被绑架的消息,也让她接触到了这个美丽而热闹的国家的另一个层面。

华人在当地是一个特殊群体。

李愉觉得在菲律宾的华人有两大特点:一是有钱,再一个是“老实巴交”。正是这两个特点,造成了一个恶性循环的起点和终点:华人在菲定居者都是在经济和政治的天平上极为失重的:在经济上他们可能是百万甚至千万富翁,但极少有人问津政治。这样绑匪可以在华人身上得到金钱的获取保证,而在菲华人即便会在一些政客竞选时愿意出钱出力,但也多半不会获取什么政治地位。华人在菲律宾近年来获得的较高的政治地位可能要算是今年5月份当选为省长的郑龙青了。所以缺少政治保护伞的他们其实是一个弱势群体。而中国传统的“破财消灾”的观念也大行其道,由此成为绑匪拿到高额赎金的最简易通道。

这样的结果是,有相当一部分人因被绑架而破产,而被绑架的人多是社会上比较有名望的,至少是有几千万或者上亿元的华人富翁。中信重机公司在菲律宾建有一个年产30万吨的轧钢厂,该公司的任沁新描绘说:在马尼拉的一个完全封闭的富人区,每个路口都有带冲锋枪的武装警卫,而富人区是以华人为主的。与该公司合作的,是在菲定居数代的华人,他们靠橡胶园起家,最富时家里配有两架商务飞机。而在菲华人大多从事零售、金融、地产一类的行业。

当然,这样的情形是针对菲律宾北方地区而言,这里被形象地称作“绑匪之乡”。还有一个相应的政治背景:在菲北方,警匪一家、贼党勾结是华人尤其是富裕的华人最为忧心的一个现状。“有时你会发现出门打劫的就是警察,甚至武装部队可能就是由脱下警服的警察组成的”。

《世界日报》的一些采编人员发现这是一个“回潮”现象。侯培水说,在过去的一两年间,下台总统埃斯特拉达当政期间,用了一个得力的警察局长,所以打击这方面犯罪下了一定功夫,华人遭绑架勒索的事件也渐渐沉寂。新总统阿罗约上任以来,这种绑架行为立刻死灰复燃。而遭遇绑架,华人也绝不会向官方求援,因为官方起不到保护作用。

不过这次发生的绑架事件的对象不是当地华侨,地点也变成了菲律宾南部。关于绑架事件的地点,各种媒体的报道也莫衷一是。目前可以确认的是,张忠强被绑架的地点是菲律宾南部的纳卯市,但随后人质的地点发生了几次转移,而这几个地点许多媒体的说法又都不一致:有报道说人质已被转移到北部,但是最后的交火地点又被证明离马尼拉很近。当记者向知情者要求核实这些传闻时,这位知情者半是无奈半是开玩笑地说:我们要是知道,早就去救了。负责《世界日报》本地新闻的吴激泽先生说他在菲律宾生活了31年,但对此次涉及到的南方几个地区他都没去过,而且,这些距马尼拉1000多公里甚至还要远的地方,是他的所有同事朋友们也从未去过的:“那里就是很小很小的农村,没有什么工商业,也不是旅游的去处。”

6月12日,阿布沙耶夫组织声称已杀掉一名美国人质(新华社/路透 供图)

菲律宾政府军与阿布沙耶夫反政府武装交战后的景象(丝路/SIPA 供图)

很多菲律宾人推测说,之所以张忠强成为绑匪的猎物——这种猎物的选择不是轻率的产物,主要原因是那个价值约27亿比索的政府灌溉工程。

这是一个一直在拖延的水坝建设项目。使馆商务处那位不愿透露姓名的先生向记者讲述了这个工程的历史更迭:“最早这个工程是由韩国人做的,由于菲律宾政府和南部叛乱分子的对抗,致使这个工程被迫搁置。中国公司介入这个项目大概已经是1997、1998年左右的事了。”中国公司介入时,工程已经变为了日本政府的一个贷款项目,当时工程得以重新启动,也是因为政府与叛军有了停火协议一类的东西,而中国公司的角色是“承包商”。这个前后延宕了12年之久的水利工程吸引来了中国电力工程进出口公司的工程师张忠强,工程的巨额投资也吸引了绑匪的目光。

绑匪们的逻辑大概是,中国的项目方案赚了很多钱。只拿展望的数字——这个工程建成后将要惠及12000公顷的稻田,就足以想见这个工程的规模之巨了。所以知情人介绍说,绑匪确定张忠强的赎金时要的数目是项目投资的1/10。

这次绑架有了新的特点,其中的一些也是菲律宾南部绑匪作案的特点:绑匪系武装叛乱分子——他们直接与政府作对,“很多都是上千人的地方武装,”陈华月说,“他们平日敢于向政府鸣枪示威。”

人质更多地作为政治筹码。在南部有两个主要的叛乱组织,侯培水听到的情况是,穆斯林分离主义武装摩洛伊斯兰解放阵线是与政府抗衡,一直要闹独立的;解放阵线中的一小部分人,也就是此次绑架事件的五六十名参与者的性质逐渐有所改变,变成了专职绑架的土匪和流寇。

而且,他们的对象也不再仅仅是当地华侨了,这一次在菲律宾做劳务工作的中国人成了目标。

升级的绑架:金钱之外的可能

这一次绑架首先升温为事关国与国外交大事。陈华月介绍说,由于生活在菲律宾华侨的特殊身份,对发生在其间的绑架事件,中国政府很少发表意见。但这一次不同,张忠强等人是中国公民——这也是所有接受采访的人认为此事重要与特殊的一个标志。

绑架外国人并不鲜见。去年震惊全球的阿布沙耶夫武装在一个旅游景点的绑架活动,就使多名外国旅客落入它的魔掌中,它也由此勒索了巨额赎金。今年5月27日,该武装故伎重演,在菲西部巴拉望省的道斯·帕尔马海滨胜地又绑架了20名人质,其中包括3名美国人。这些人质危机有一个有趣的解决方案。侯培水说,人质危机有时是通过利比亚拿钱来解决的。

利比亚70年代曾在菲律宾南部穆斯林地区很有影响,这种影响被当地人称为“道义上的往来”。所以利用这个影响,附带一些经济援助项目作赎金的等价交换物,人质危机得以化解。据说此次张忠强等人被绑后,绑匪要故伎重演,希望利比亚再次挺身而出,但是被拒绝了。

菲律宾南部与马来西亚、印度尼西亚相邻。这种相邻不只是地理位置的接近,相关的一些现象也可以由此推衍出来。侯培水形容菲律宾南部受另外两个国家影响之大时说,那里人种一样,信仰一样,都信奉伊斯兰教。而且相当一部分人就是从另两国迁移而来——即使现在,工人在南部这几个国家间往来也不需要护照,“撑个小船就自由出入了”。

这种自由因为地理环境的便利又得到了加强。菲律宾有大大小小7000多个岛屿。南部的一些小岛更成为小股流窜的叛军最好的栖身之所。社科院亚太所副研究员韩锋说,菲律宾正规军不拥有高科技的设备,就很难对付这些叛军。从历史上来看,部队的剿匪效果也是不尽如人意。

南部的主要宗教信仰是伊斯兰教,其势力根本无法与北方相提并论。北方有占菲律宾人口85%的天主教,在穆斯林教徒眼中,天主教歧视他们,所以他们一直闹着要独立。就是在与政府军的不停较量中,南部宗教和武装叛乱分子的声音逐渐大了起来。

侯培水感觉到,马尼拉当地人都发觉总统对于目前的局势是处于失控状态的。绑架事件前后,不但很多敌对势力想把她推下台,就连原来把她推上台的人也在向相反方向用力。所以对菲律宾政府而言,处理好这个烫手山芋就不只是外交的事情了。而且事实也印证了很多菲律宾人对政府没有信心的看法,“政府和军队在此事上表现得很无能”。

韩锋评价张忠强被绑事件时用了三个字:“很少见。”他有一个独到的见解,除了勒索钱财这样一个对绑架者来说天经地义的目的之外,以此扩大影响也成为目的之一。而且,阿布沙耶夫就是一个很好的先例。韩锋甚至认为,这些穆斯林组织的绑架行为系“即兴之作”——为了名声,为了钱,也为了能像阿布沙耶夫那样绑架十几名西方人质而一夜成名。

无论绑架是否为了制造关注,对于这些绑架集团背后的种种动机,外交部领事司具体负责处理此事的一位刘姓官员并未做评论。他只是向记者表示:外交部非常关注此事,因为事件正处于“发展之中”,很多悬而未决,而且有一点,“绑匪在暗处”。

中国电力技术进出口公司的一位知情者也告诉记者,目前该公司在菲北科打巴托省承包的灌溉水坝工程并未因此事而停工,正常施工到9月份后,即将进行阶段性竣工。

事件还是按照自身的惯性前进,但对于更多关注此事的人而言,他们最直接的感受是信息的封闭性。这种信息封闭不只存在于记者寻找遇难者家属的过程中,甚至接受采访遇难者家属本身传递出的信息也是:知之有限,言之有限。在这种封闭状态下,绑架逐步升级,所有的形势随之转移,直到巨变发生:人质遇难,甚至还有更多让人目不暇接的事实出现。

阿布沙耶夫组织

阿布沙耶夫的意思是“手持利剑的人”,该组织成立于20世纪90年代初,组建者是一位有暴力倾向、受过罗马天主教教育的伊斯兰传教士,名为阿布杜拉加克·圣加拉尼。该组织目前拥有数百名武装分子,主要由来自各大学的伊斯兰学生组成,其活动集中在菲律宾最南部的巴西兰岛、苏禄群岛和塔威塔威岛等地区。在90年代初,阿布沙耶夫组织并不引人注意,因为摩洛民族解放阵线和摩洛伊斯兰解放阵线两个伊斯兰分离组织在菲律宾伊斯兰分离运动中扮演着重要的角色。随着摩洛民族解放阵线在90年代中期相继和政府签订了和平协议,菲律宾的伊斯兰分离运动形势暂告缓和,阿布沙耶夫组织的极端行动才被世人所关注。阿布沙耶夫组织的主要活动方式包括实施爆炸和绑架外国人,以此来换取政府的赎金和国际恐怖组织的支持,有报道说,其行动得到本·拉登的支持。

这个组织首次露面是1992年,当时正值MV Doulous国际基督教流动书店在菲律宾南部城市三宝颜靠岸,阿布沙耶夫的几名成员向码头的人群投掷炸弹,造成数人受伤。此后,他们不断袭击天主教堂,绑架外国人。阿布沙耶夫的成员非常凶残,往往用砍头来处理人质。阿布沙耶夫的创始人阿布杜拉加克已于1998年在与警察的一次突袭中被击毙,但他的死以及其后争夺领导权的斗争并未使该组织的战斗力下降。在他之后,他的兄弟卡达菲·让加拉尼成为新的领袖,继续领导这个极端主义组织。

摩洛民族解放阵线

15世纪后期,来自中东的商人将伊斯兰教带到了菲律宾,当地居民大多数亦成为穆斯林。16世纪,菲律宾沦为西班牙殖民地后,殖民者带来的天主教又成为大多数菲律宾人信奉的宗教。20世纪50、60年代,大批天主教徒逐渐移居物产丰富的棉兰老岛,遂引起当地穆斯林的不满,宗教冲突时有发生。70年代初,大规模的武装冲突爆发,出现了许多游击队组织,其中最大的是1972年成立的摩洛民族解放阵线,有成员约2万人。长期以来,菲律宾政府对穆斯林游击队进行了多次征剿,也多次同游击队谈判。但由于这个地区地形复杂,便于游击队活动,政府军的征剿成果不大。同时,以利比亚牵头的中东阿拉伯国家还对菲律宾实行石油禁运,迫使菲律宾政府同游击队进行谈判。90年代初,菲政府同穆斯林在利比亚和印度尼西亚等国的调解下经过多次谈判,多次停火,但武装冲突一直持续不断。1996年,政府同摩洛民族解放阵线再度达成和平协议,政府同意给予该地区有限的自治。在此期间,穆斯林在如何对待政府的问题上发生分裂,一部分游击队放下武器同政府合作,一部分采取观望态度,激进派穆斯林则继续坚持武装斗争。阿布沙耶夫游击队随之产生。几十年来,政府军与穆斯林的冲突已经造成12万多人丧生,无数人受伤和失踪。进入2001年,摩洛民族解放阵线和政府军之间还是冲突不断,阿布沙耶夫武装却逐渐成为海盗和宗教狂热分子,搞恐怖活动,爆炸、枪战、绑架事件司空见惯。

摩洛民族解放阵线(中国图片库 供图)