中国二氧化碳消失之谜

作者:三联生活周刊(文 / 方淳)

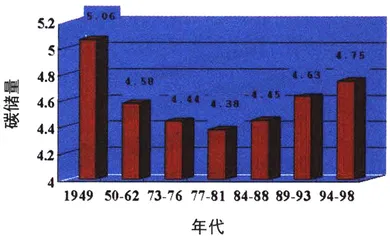

中国森林植被碳储量的变化(10亿吨碳单位)

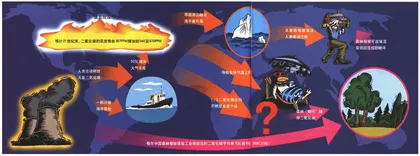

人类活动每年释放大量二氧化碳,其中近一半增加了大气二氧化碳浓度,一部分被海洋吸收,而约有不到1/3的二氧化碳却“去向不明”。近十年,各国科学家们一直对陆地上测得的碳量与大气中碳量不平衡这一事实困惑不解。作为全球变化的前沿课题,这一著名的“二氧化碳去向不明”近期被我国科学家合理解释。

6月22日,美国权威的《科学》(Science)杂志发表了北京大学方精云教授等学者的一份研究报告。报告称,近20多年来,中国森林植被吸收大气中二氧化碳的能力大大提高,从80年代初到90年代末,中国森林消化了相当于90年代中期中国工业二氧化碳年平均排放量的一半。每年工业排放出的二氧化碳平均有5%至8%也就是2600万吨被吸收。

《科学》同时还配发两篇评论,认为中国学者的工作为今后国际上的相关研究提供了一个基准,同时也为国家间及国际的森林及碳循环政策提供了一个基本原理。《科学》杂志审稿人评价说,此研究是“长期以来少见的优秀工作”。美国前总统科学顾问J·梅利洛教授认为,此成果将大大推动全球变化与陆地生态关系的研究。此报告在美国著名的斯坦福大学、哈佛大学等学术界和主流媒体也引起很大震动。

北京大学城市与环境学系教授领导的研究小组利用大量的野外实测资料及建国50年来的森林资源清查资料,采用改进的生物量换算因子法,研究了中国50年来森林植被二氧化碳源汇功能的动态变化情况。

方精云说:“我国70年代末期以来倡导的植树造林工程,初衷本是防止水土流失和干旱,却出人意外地延缓了大气二氧化碳浓度的上升速度。据统计,我国人工林累计面积目前已居世界第一位,森林覆盖率也上升到16.55%。在被“固定”的碳中,人工林占了80%。在70年代中期到90年代中期的20年里,中国的地面植被共吸收了约4.95亿吨二氧化碳,占每年工业排放量的5%至8%:如果加上森林地表和地下以及其他植被类型的吸收,这个数字可能会达到10%左右。”

这个数字让一向报道中国环境“灰头土脸”的美国舆论大吃一惊。美联社、《今日美国》、《国家地理杂志》等媒体众口一词地作出正面评价,评价中国在减少二氧化碳排放方面取得的成就。

美国总统布什上台后拒绝执行《京都议定书》的借口之一就是该议定书没有把中国等发展中国家囊括其中,这些国家的二氧化碳排放量没有受到严格限制。对此,美国《纽约时报》15日在头版发表报道,赞扬90年代中期以来中国国内生产总值增长了36%,但二氧化碳排放量却下降了17%。并称美国总统布什在解释拒绝执行《京都议定书》,“草率评估”这一问题时忽视了中国在控制二氧化碳排放上所取得的成就。

1997年12月在日本京都达成的《京都议定书》规定发达国家在2008年到2010年之前,必需将其温室气体年排放总量在1990年的基础上降低5%(针对全部工业国家的平均值)。其中美国被要求降低7%,对大多数东欧国家和欧共体的规定是8%,加拿大和日本是6%,而俄罗斯、新西兰等则被要求为0%(即恢复或保持在1990年的水平)。

7%的份额给美国工业集团所带来的经济损失不能让布什政府轻易忽视,发展中国家显然也需要未雨绸缪。方精云认为:“《京都议定书》的规定有可能2003年就对发展中国家作出限制,国家应该重新认识问题的重要性。10%的研究数据意味着中国在二氧化碳的排放上可以灵活利用的排放交易(Emission Trading)来控制排放量。这就意味着汽车类的能源工业能在这10%的份额中得到发展,而每年中国的GNP增长值至少有7%~8%是来源于能源产业的。”

研究人员还利用近20年的卫星遥感数据及与其相匹配的气候、土壤和植被信息,研究中国陆地植被生物生产力的时空变化情况,结果发现,由于大气二氧化碳增加以及气候变暖等因素,中国陆地生物生产力每年约按1%的速度增长。也就是说,中国森林植被对二氧化碳的吸收能力每年平均提高1%。

《纽约时报》说:“有足够的证据可以说明,在过去的10年里,中国政府在遏制全球气候变暖方面比美国政府更下力气。”把中国和美国的地面植被吸收二氧化碳的能力作个比较,可以得到更清醒而客观的认识。斯蒂文教授对美国的二氧化碳排放和吸收多年的研究显示,美国目前的二氧化碳排放量大约是15亿吨,各种地面植被吸收了其中的4.07~7.85亿吨。由于美国农产品大量出口,所以被吸收的二氧化碳中有0.77~1.43亿吨被出口到其他国家。这样,美国地面植被实际储存下来的二氧化碳每年是3.30~6.38亿吨。

《科学》杂志编委会首席指导萨格登说:“这研究首次对中国的碳汇(储存碳的“银行”,森林是其中一种)作出了真正正确的评价……它作为一个重要的里程碑,将会被长期引用。”哈佛大学地球与行星科学系的史蒂文教授也说:“森林并不能奇迹般地阻止大气二氧化碳浓度的升高,但可在未来的几十年显著地缓和上升的速度。中国是一个最好的例子。”