张君分析

作者:李鸿谷(文 / 李鸿谷)

初审

郝宏奎去年10月到湖南安乡进行调研时,正好张君最小的姐姐来公安局,她向郝宏奎解释张君之所以走上犯罪道路,“主要是社会处理不当和社会不公所导致”。

郝宏奎作为一个6人调查小组成员,先后到过重庆、湖南、湖北与云南等地,这些地方都曾是张君的涉案地。

有着如此深入调查经历的郝宏奎,觉着对张君取一个单向度的原因分析并不合理。

4月20日,坐在中国人民公安大学办公室里,这位侦查系主任面对记者,字斟词酌地“回答”了张君姐姐的解释:“我对社会不公导致犯罪这个观点,不敢苟同!”

郝宏奎说,“张君的亲属,还有一些媒体可能都这么认为,但这并非事实。”

郝宏奎进一步推导:“如果简单地将犯罪原因归为社会,那么将不好解释同样的社会背景下,有的人犯罪,有的人却没有。同样,如果将犯罪单纯地归为个人原因,也会是片面的。犯罪行为是个人与社会相互作用的结果。”

当谈及张君一案犯罪规律特点时,郝宏奎择词遣句极其慎重。他说,“我知道你们想要什么,但你们想要的,我却不能给”,这其间的原因是,“这一案件特别是侦查部分的内容的专业研究,应当留给专业人士进行内部探讨。”

据透露,有关方面曾对张君一案的规律特点及侦破经验教训作过极其详尽的调查与分析,但这样的材料显然是属于“高度机密”。郝宏奎说,张君确实提供了深入研究的价值。

超常反社会心理

记者:经过在看守所几个月的反省,现在你怎样看你不长的一生?

张君:我的一生有三个重大转折。

记者:哪三个重大转折?

张君:第一大转折是从纳波手里买枪。

记者:第一次买到枪是什么感觉?

张君:我买到第一支枪那天晚上,一夜没有睡着,一直把枪抱在怀里。我在想,有了枪,权力、金钱、女人、荣誉,什么都有了。

--摘自有关报道

中国人民大学的法学教授韩玉胜对张君的评价是:“超常反社会心理与人格。”

这位中央电视台4月21日直播张君案的特邀嘉宾,在电视台做完节目后接受记者的电话采访,回顾说,“张君案放在整个中国的司法实践来看,并不多见。”

中国人民大学刑法学教授卢建平与韩玉胜有同样的认定:“(张君)在犯罪学上是极其罕见的案例。”

反社会人格:以自我为中心,情感冷漠、残忍,没有道德感与罪责感,报复欲望强烈,不达到目的决不放弃。--中国人民公安大学的郝宏奎在解释完反社会人格后说,“这一切在张君身上有着非常鲜明的表现”。

问题是,这种反社会人格是如何形成的呢?

卢建平在看过中央电视台的直播节目后,向记者描述他对张君的形象印象是,“(张君)像运动员型罪犯”。这位法国的刑法学博士说,在西方有着对罪犯的外型描述,一般分三类:运动员型、肥胖型与瘦高型。后两类主要从事财产与智能类犯罪,而运动员型如张君则是典型的暴力罪犯。

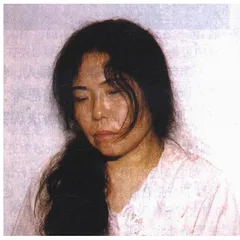

张君情妇--杨明燕(cnsphoto 供图)

这种形象划分源自被称为“近代犯罪学之父”的切萨雷·龙勃罗梭的“生来犯罪人”。用实证的方式研究犯罪人的意大利人龙勃罗梭最著名的推定是:“犯罪人是出生在文明时代的野蛮人”,“犯罪人是一种自出生时起就具有犯罪性的人,他们的犯罪性是与生俱来的,是由他们的生物特征决定的”。最开始时,龙勃罗梭将65%~70%的犯罪人归为此类,后来龙勃罗梭将这一比例判定降低到33%。

这一判定是龙勃罗梭最著名的贡献,同时也是最受争议的学说。由此发端,犯罪学研究后来出现了对犯罪人的描述:反社会人格。卢建平介绍说,这种人格上的缺陷,按国际通行的说法,主要产生于个体“人世”之际。即由青少年向成人社会过渡时期,或者说从社会外部进入社会时期。这个时候,由于意外特别是遭遇挫折,容易形成难以进入社会体系内的社会化障碍,无法认同自己是社会体系内成员的认同障碍。

卢建平说,报道说张君在第一次进劳教所后重新回到社会,力图进入规范的社会轨道,比如做点生意什么的,都遭受挫折。同时,更值得注意的是张君本人也反复说到他进劳改所的3年,这与后来出来再次进入社会,是他“人世”的两个时间点。但结果由于遭遇各种挫折,最终导致他形成了反社会的人格。

反社会人格与生来犯罪人一样,在卢建平看来,都不应当过分强调。从现在的研究看,反社会人格,于个人是潜在的。许多“人世”时遭遇挫折而形成反社会人格的个体,可能终其一生也没有成为罪犯,但是具有反社会人格的个体在转化为罪犯的比率上,将远远高于正常人。

西方犯罪学研究在观察反社会人格与成为实际的罪犯间,按卢建平的说法,主流的解释体系是:行为过渡理论。也即那些具有反社会人格的潜在的犯罪人,真正变成罪犯,必须要有外在的情势。这种外在的情势一般的分析认为具有三种方式:持续情势(比如家族间持续的恩怨)、突发情势与共同群体过渡情势。

卢建平通过现有的材料分析,认为张君由具有反社会人格转化为真正的罪犯,比较大的可能是在共同群体过渡这一情势里完成的。共同群体过渡,在一般理论描述里指由共同的伙伴与群体,向犯罪集团过渡中相互影响,最终完成过渡。这于张君而言,特别值得注意的是他17岁进入劳教所的3年。

细察张君的犯罪史,最触目的部分是他买到第一支枪,这差不多是张君最终成为惊世恶魔的一个象征时刻与象征物,这是他真正完成一个罪犯的关键时刻。卢建平分析说,人与武器的结合,结果之一就是人性中恶的部分由潜在的变成显性的。所以,后来张君的接受采访时,将这一时刻称为他人生三次重大转折的第一次。

张君情妇--秦直碧

张君甚至还纠正过说他在云南因为两个暗娼不愿意跟他上床而将她们杀害的报道,他说:“之所以杀这两个女人,是因为我没用枪杀过人(张刚刚买到枪),那次是杀人实验,找一个用枪杀人的手感。”这种用杀人来寻找“手感”,差不多真的可以用“超常”来判断了。显然,张自己去云南买枪是他个人的决定,这一决定让他真正走上了不归路。那么,张君由反社会人格往罪犯“行为过渡”,究竟是由什么样的情形完成?在与卢建平教授反复讨论后,并没有找着一个完全准确合乎逻辑的认定。

经济学方式的观察与现实经济背景下的个人状态

我走上这条路,主要原因是贫穷。我家在农村,12岁时母亲得癌症没钱治,去世了,父亲也长期患有肺结核,家里一贫如洗,所以我想发财。

--张君案重庆一审时,张君的自我辩护

谈及反社会人格,韩玉胜向记者对比了同样引起全社会关注的“二王”案与张君案:“东北‘二王’是单纯的报复社会;而张君所做的每一次案件目的都极其明确:金钱,杀人都是为了抢劫的目的。他比‘二王’,无论动机,还是行动,都要复杂得多。”

张君情妇--陈乐(cnsphoto)

为了完成中央电视台的张君案直播专题节目,韩玉胜与公安部刑侦专家乌国庆长时间在一起,而乌国庆曾专门审训过张君。在这次审训中,张君透露他在常德案前已计划好了另一次银行抢劫案的安排,在张的想法里,做完几次大案得到足够的金钱后,就可能不再干了。

当与卢建平讨论张君的犯罪“行为过渡”没有找到最准确的答案后,卢提出用经济学的方式来观察犯罪。

1970年代前后,美国学者加利·贝克尔完成了他的《人类行为的经济分析》。在这本专著里,贝克尔用经济学方式分析了人类多数活动,其间当然也包括犯罪。当这本专著在1990年代初期翻译到中国后,在中国的知识界曾引发了相当的关注程度。

卢建平提出这一理论后,举例说香港的张子强。张子强在后来曾回忆说他对同伙的“教导”:人生苦短,我们要做大富翁,不可能走他们(香港已成名富翁)的路,只能走这条路。

在卢建平看来,现在有组织的犯罪增多,与经济上规模效应一样,只不过这些具有反社会人格的人选择了“反社会”的牟利方式。在这些人眼里,法律对他们不起作用,个个都认为自己是超人,一旦有了武器就组织帮伙,一旦有了帮伙首先也是寻找武器,有了武器就犯罪升级,公然对抗社会。而这些表征,在张君案里也表现得相当明显。张君案重庆的公诉人谷安东在接受记者采访时说,张君抢劫银行与商场所得,多数又投入了他的“再生产”,即购买更多更好的枪支。

以经济学的方式观察,前提是人的理性选择,但犯罪人的这种“理性”选择的基础是什么?为什么张君等会“理性”地选择反社会?缘此推导,又将可能由龙勃罗梭的“生来犯罪人”的判定给予解释。但“生来犯罪人”在目前世界各国的司法实践中使用很有限,只用在色情狂、恋童癖等罪犯的分析上面。

在这种困境里,郝宏奎认为,虽然我们不能过分将责任推向社会,但对中国现实的观察,多少还是有助于我们认识并理解这一案件。这样,我们对张君的分析将从经济视角的个人理性选择,转移到中国经济背景下的个人状态分析。

张君家乡常德安乡,地处湖南北面,邻近洞庭湖水系,也在洞庭湖水系北边;同时安乡还邻近湖北的石首,这里是长江最接近湖南的一段。郝宏奎对这里地理地形的观察,发现此处水陆交通发达,信息传递很快,大城市里的方方面面很迅速地就成为这里最直接的谈资。但是,这里的物质条件却与这种信息接受形成了一对相对尖锐的矛盾。这种矛盾最直接的表现形式就是个体的消费期待与实际的消费能力发生冲突,因此,对安乡人特别是青年人而言,进入城市成为最主要的选择。农民进入城市,在中国的现在,已然成为一种现实,有所不同的是,对于像安乡这种信息发达的地区而言,他们比之一般的进城农民,有更强烈的欲望要迅速地溶入城市,因为他们消费期待更高。

北京大学法学教授陈兴良观察目前的中国,认定大多数进城农民的结果就是“边缘化”。如此结果,心理失衡便成为一种常态,而这种心理状态对每个个体的牵引作用特别大。

郝宏奎在仔细考察过张君家乡后,把他的描述放在了一个更大的背景里。他说,目前的中国社会正处在一个由传统社会向现代社会过渡的进程中,在这个进程中,社会利益格局处在前所未有的不断调整与重组的状态,在这一时期,个体利益受到损害的机会将更多,至少比稳定社会时期要多得多。而这种损害又分成绝对损害与相对损害,更多的是相对损害,也即实际的利益在增长,但与个人的欲望相比,其幅度不对称,感觉受到损害。这种“感觉受损害”对于眼界大开的新一代农民和进城农民而言,特别明显。

“所以说,在这个转型时期,有挫折感人群的比例在增大,每个个体碰到挫折的机率在增加,”郝宏奎分析说,“因此,这种挫折感造成反社会人格的形成的可能也在增多。”

对这一现实环境,与龙勃罗梭齐名的意大利犯罪学家加罗法洛提供的见解是,“有一种论点认为,作为刑罚的替代物,我们应该改变环境并以此来抑制犯罪原因。这种观点并没有多大的考虑价值。立法者无法实现这一点,而只有时间才能做到这一点”。

郝宏奎在足够广泛的范围内分析了社会结构里的个人状态后,仍强调他的追问:“是啊,这可能就是中国的现实环境,但为什么有的人犯罪,更多的人却没有呢?”

郝宏奎认为,解开张君反社会人格的秘密,可能选择的最佳观察方向是张君个人生活的微观环境。比如张君姐弟年龄结构;张君少年丧母的经历;张君早期的家族教育与家族期待,都不同程度对他的性格塑造起到了消极作用。张君自私、以自我为中心、贪婪、狂妄等性格特征,早在幼年时期就在孕育、形成之中,此后的挫折,更是与张君个人心理因素结合,才促成他一步步形成反社会人格。

银行是张君最主要的目标(黄皓 摄/Fotoe)

传媒对个人的影响与人对信息的选择

警方为了平静张君的情绪,给他弄了一些书籍和期刊杂志,如《水浒传》、《知音》、《醒悟》等。可是他不看。他说,他没有心思看书,看不进去。同时,他也从来没有看书的习惯。嘴上虽然这样说,他却挑了《刑法》和《刑事诉讼法》放在身边不时翻阅。

--摘自有关报道

郝宏奎相信,有些东西进入传媒将会是有害的。

正当记者与郝宏奎讨论时,他的同事进来了,听说是记者采访后,迅速地说,传媒与犯罪关系太大了。记者采访此案,听到的最多的例子是:湖南邵阳罪犯是最先采用挑脚筋,其他地方则罕见,但一经报道,各地的犯罪团伙,特别是带有黑社会性质的犯罪团伙都采用这一手段。用打碎了的啤酒瓶瓶颈剌人,原来只是东北一地区特有的伤人凶器,同样经报道后,成为各地的伤人凶器。

传媒对犯罪的影响,事实上在100多年前就是龙勃罗梭归纳的影响犯罪的10个社会因素中的一个。龙勃罗梭解释这其间的“恶性循环规律”时描述道:报刊对犯罪的报道扩大了它们的发行量,而报刊发行量的扩大,又使更多的人进行犯罪模仿,导致了更多的犯罪产生。美国导演奥立佛·斯通在他的《天生杀人狂》里对这一规律作了极端的诠释,只是媒体由报刊变成了电视。

有趣的是,龙勃罗梭的这一归纳,至今仍是多数专业人士的理论根源。

以这一“恶性循环规律”来观察张君,确实可以找到类似的许多证据。韩玉胜评价说,张君的文化程度不高,但智商高,他的犯罪知识都是自学而来的。但是,仅凭此证据推导,将会得出一个令人尴尬的局面。比如,在狱中的张君选择的是《刑法》与《刑事诉讼法》“放在身边不时翻阅”。

现代传媒研究表明,人对信息的选择远非像龙勃罗梭所描述的那样被动,所以单单考察媒体“导致”犯罪,可能是简单化的思路。但是,这不意味着媒体可以放弃自己的责任承担。克利福德·G·克里斯蒂安等人在所著的《媒体伦理学》里坦陈:“寻求相互最佳的利益和互相帮助避免毫无意义的伤害与损害是我们全人类共同的责任。”

陈兴良接受记者采访谈到中央电视台直播张君案时说,媒体的案件报道有双刃剑一般的效果,既可能传播犯罪方面的知识,同时也可能起到扼制犯罪的作用,至少是警示作用,这其中的分别就在于当事人自己的选择。值得注意的是,研究张君犯罪与传媒可能的影响,最后选择的讨论内容却是对张君一审判决的电视直播。

对这场直播,陈兴良判断它直接要传递的信息是惩罚,期望起到的是警诫作用。不过,陈也坦陈,即使刑法的威慑作用也是有限度的,犯罪由众多的原因促成,不可能由刑法来杜绝犯罪。

意大利犯罪学家加罗法洛在他那本非常著名的《犯罪学》里论述说:“公众手中的刑罚是私人复仇的替代物,对这一理论作进一步发挥,社会便试图通过衡量犯罪对社会所产生的危害来计算刑罚,以便对犯罪人施加的刑罚的强度从公正的角度看与被告人对他人所施加的伤害均衡。这种理论忽视了这样一个事实,刑罚的目的是保护社会免受犯罪人的进一步侵害。”

卢建平也从这一直播里看到了警诫期待,但他说犯罪是复杂社会里病态的问题,如果媒体能更进一步地研究犯罪与犯罪人的生成机理,也许将更有价值。因为这样的结果将会促使“保护社会免受犯罪人的进一步侵害”。

(图片除署名外均为本刊资料)

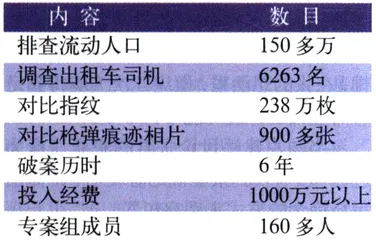

【数字】

重庆警方侦破张君案