安乐死的中国问题

作者:巫昂(文 / 巫昂)

绝症的晚期患者通常要忍受超乎寻常的双重痛苦--身体的与经济的(刘峰 摄/Fotoe)

中国式“安乐死”的绝妙个案

回顾

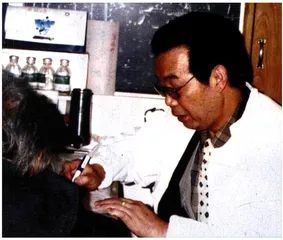

现年58岁的蒲连升现在陕西汉中城内一家社区医院主持专家门诊,是个健谈且活跃的人。他穿着和当地人打扮很不同的西服,系着领带,说着几乎不带方言的普通话。谈到当年这场难缠的官司,他自信地说:“我是第一个吃螃蟹的人。”

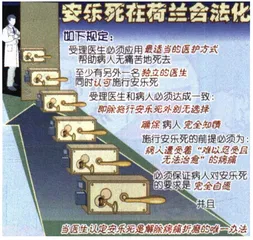

似乎当年给他带来牢狱之灾的那次“安乐死”,今天成为某种荣耀。因为国内舆论对“安乐死”开始向赞同的方向倾斜,特别是2001年荷兰议会通过了世界上第一个安乐死合法化法案,他当年被认为是错误的举动,在今天变成超前和先进。因此他用了一个历史上常用的词,来形容自己命运的转机,即“平反”。

蒲连升是15年前发生在汉中传染病院的国内首例“安乐死”医生被诉事件的当事人。1986年6月28日他给肝硬化晚期病人夏素文先后注射了两针冬眠灵,被当地的司法机关公诉指控为“故意杀人”,同时被起诉的还有夏素文的儿子王明成。

这个案件前后持续达5年之久,周折过程中伴随着全国范围的关于“安乐死”的讨论和争议,到1991年4月6日汉中市人民法院宣布蒲连升、王明成无罪时,国内舆论已经基本上就“安乐死”作了一次相当彻底的普及运动。很多人都是在当时第一次认识到什么是“安乐死”,并明白安乐死可能给你带来一场麻烦的官司。因为中国《刑法》并没有就安乐死问题有专门的规定,基本上处于既未承认其合法化,也没有特别说明实施安乐死不合法。在1986年惟一可以适用的法律条文是《刑法》第132条所规定的故意杀人罪的范畴。

疑问

在蒲连升事件中,我们至少要对几个问题质疑,首先是医生本人对安乐死的精神和具体操作方式了解有多少,其次是家属是否同等地理解“安乐死”对他们亲人的意义。

这位中国第一位“安乐死”医生蒲连升的从医经历非同平常,属于入伍后由部队培养的医士,1973年回到汉中市后被分到西门外的沙沿卫生所任医生,后来进入了汉中市传染病院,1979年曾到西安军医大学第二附属医院进修过3个月,但缺乏科班毕业的资历,职称还是医士。蒲进入该院后深受院长雷振甲重用,成为汉中市传染病院肝炎科的正式医生,也使他后来能成为夏素文的主治大夫,拥有处方权和对夏素文病情的决断权。

记者问蒲连升当时对“安乐死”是否有所了解时,他说:“我在当时就已经比较了解了,主要途径是通过阅读国内外的医学杂志。”而他懂的外语是俄语。

中国式“安乐死”

当王明成提出给母亲弄点什么措施让她早点咽气时,蒲连升开始也不同意,“后来王明成跪倒在地,苦苦哀求,我起了恻隐之心,同意了,但是要他必须签名,表示后果与医院和医生无关,我才可以做。”蒲连升对记者说,“我完全是为了减轻夏素文的痛苦。”除此之外,蒲连升似乎没有意识到他将可能冒的风险。

据后来法院收集的在场护士证词,蒲连升还和周围的医生商量了开什么药为好,实习医生雷学峰建议给静脉推点空气,医生李海华则主张使用氯化钾,蒲连升说:“这太残忍了。”随即,蒲连升为夏素文开了注射100毫克“复方冬眠灵”的处方,并在边上写明“家属要求‘安乐死’”,王明成在底下签了名。然后蒲连升为夏素文办理了自动出院手续,实际上她并未出院。在打下第一针之后,夏素文没有咽气,于是蒲连升又口头叮嘱李海华给她补针,李海华就又给夏素文开了100毫克复方冬眠灵。下午3点时,由值班护士赵桂兰作了注射,直到次日凌晨5点死于汉中传染病院抢救室。

成为历史事件的中心人物

事情的发展出乎蒲连升的意料,他没有想到这件事的严重性,更没有想到自己要为此付出那么大的代价,成为一个历史事件的中心人物。数日后,夏素文的长女次女,到医院询问详情,医院的调查报告显示其中有不合乎法律的问题,不久这一“医疗事故”就被上升为刑事案件处理。1986年9月20日,蒲连升和王明成被逮捕收审。12月20日,因为蒲生病,被取保就医。1988年4月该案转到汉中人民法院,法院组成合议庭。“检察院当时已经基本认定为故意杀人罪,经由宋尉林的报道《‘安乐死’与杀人罪》,这件事一夜之间轰动了全国。当时我们接待了各地的大批记者,但是很多事情我们仍无法表态,这对我们来说是一种全新类型的案件。”主审该案的李永昌说。

左图:中国“安乐死”医生蒲连升

上图:主审蒲连升案的法官李永昌

律师以不是安乐死为他辩护

就在案件陷入无法认定犯罪事实,以至于定罪和量刑都十分困难的时候,一位关键性的人物出现了,他就是蒲连升的辩护律师张赞宁。现在在南京铁道医学院担任教授的张赞宁在接受本刊记者采访时说,“我的无罪辩护有几条理由:首先国家还没有关于安乐死的立法;其次,蒲连升的做法对社会无危害性,他最多也就是侵犯了一个垂危并且十分痛苦的病人的权利;最后,医疗鉴定的结论站不住脚,冬眠灵对夏素文的死最终起了什么作用,还没有搞清楚。”他要求重新鉴定。事实上,在张赞宁的辩护词中可以发现,当时他辩护的中心其实是围绕着蒲连升是否给夏素文实施了真正的“安乐死”,所以他努力从年学理论上解释复方冬眠灵对夏死亡的作用力,以反击蒲连升和王明成“杀害”夏的说法。他的第二层意思中认为“安乐死”无罪,在当时并没有得到法院的认同。

1991年5月17日,历时5年之久的蒲连升案一审开庭,蒲连升被宣布无罪释放,但是判决书中仍旧认为他们的行为属于“剥夺其母亲生命权利,但是情节轻微”。

神话与国际化

当记者在汉中采访法官李永昌对蒲连升的整体印象时,他犹豫良久,并没有过多的评价。蒲连升成了“安乐死”的第一位中国医生,无疑经历了一个被媒体和学术界从否定质疑到肯定并且神话的历程。他以非正式意义上的“安乐死”被开罪,又以正式意义的“安乐死”获得事后的荣誉。十几年后的今天,蒲连升的言谈方式无疑也在被媒体和学术界教育着,显得越来越国际化。他当年原本模糊的“安乐死”概念,也变得清晰起来,使他成为一位公众舆论塑造起来的“安乐死”权威。

很多国家都有一位象征性的“死亡医生”,比如美国的杰克·凯沃尔基安,因帮助过130多个重症病人摆脱痛苦而多次受到指控。再比如在新西兰开“死亡诊所”的澳大利亚医生的尼奇克,相比之下,中国的历史选择了蒲连升。

中国有没有真正意义上的“安乐死”

有些病人已经无法表达自己对生或死的选择意愿(鲍利辉 摄/Fotoe)

贫困导致的“安乐死”

2001年4月9日,西安《华商报》收到了该市9名尿毒症患者的联名投书,主动要求对他们施行“安乐死”。在记者采访这9名尿毒症患者中的代表人物时,他们一致表明的一点是:“我们其实是在争取生的权利。”因为无力承受疾病带来的沉重经济负担,使得他们发出这样极端的声音。因为尿毒症并非绝症,如果每个病人能够保证达到每周15~18个小时的标准透析时间,他们的生活将与正常人无异。

问题的关键是他们无力在这种消耗中坚持下去,现年35岁的王海元是所有患者中生病时间最长,但年龄最小的一位,他已经在前年办理了离职手续。谈到自己生病以来的经历,王海元的语气十分平静。1986年他从部队退伍后,分配到西安一家机械厂工作,第二年他就染上急性肾炎,在电力医院治疗两个月后演化成尿毒症。在第一次做透析的前一天晚上,他就想到了从病房所在四楼跳下自杀,但是被家人劝住。为了彻底解决这一问题,他决定接受肾脏移植手术,半年之后,因出现排异现象,他不得不又回到透析室,一直到现在。10年间,他和家人承受了数十万元的债务,在人均工资不足600元的西安,这是一笔沉重的负担,他慢慢地在减少自己做透析的频率,从每周两次降到两周三次,每次透析需要420元,再加上辅助药物每个月需要花4000元以上。他说:“我其实并不想安乐死。”

这次投书事件的发起人之一,西安外经贸大学的教授李新华的家庭状况要好一些,他认为再维持三四年没有问题,但是他说:“我亲眼目睹了同一个透析室内数十位病人因为没有钱,自动减少自己透析的次数,然后走向了死亡。我们认为与其等钱花光了再死,不如提前安乐死。”

因为贫困产生的“安乐死”,在医疗保障体系仍旧不完备的中国,也是一种无奈的选择。世界卫生组织的调查显示,疾病负担影响的不仅仅是病人和直系亲属,它整个影响了病人生活所及的社交圈,并使得这个家庭的社会经济地位下降,在这种情况下,人们容易想到利用无痛苦地终结生命的办法来减少家庭和社会的负担。

旅居欧洲多年的李善(音译)认为,这种状况跟荷兰人认为的选择“安乐死”的原因有天壤之别,因为荷兰人百分之百地参加医疗保险,一旦生病,国家的保障系统完全可以支付所需的医疗费用,病人几乎不需要考虑家人的负担问题。

(法新社 供图)

更多人选择了消极“安乐死”

西安医科大学教授、医学伦理学专家石大璞认为:“安乐死是一种仁慈地致死的做法,分为积极和消极两种,积极安乐死在西方,因为宗教观念中对于完整和死亡的观念,比较容易被公众接受,消极安乐死就是慢慢减少对患者的治疗,让他的生命渐渐枯竭,虽然比较不人道,但是无人追究相关人等的法律责任。”

“宗教色彩浓厚的仁慈致死却超出了中国人理解范畴,所以为了解决实际问题而安乐死是更多中国人最终可能赞同安乐死的主要原因。我收治的一些病人就因为这个原因,在可能救治的情况下放弃了治疗。”厦门中山医院医生张俊卿说。

西方人选择消极安乐死往往也是为了减轻病人痛苦,让他们自我选择死亡方式。在中国,对死亡的态度相对极端。“我们需要提高公众的认识,说白了,就是对死亡的认识,将来应该有专家来对绝症病人和他们的家人进行死亡教育,让他们对生与死的界限有清晰的了解,能对死亡抱有宽容的、超脱的态度。”北京法医鉴定研究所法医刘鑫认为,“我处理的关于跟临危病人有关的案子,我常常得到这么一个印象,其实生者未必为了一个单纯的目的留住临终者的,比如一个正打医疗纠纷官司的病人,如果拖长他们的临终状态,可以得到更多的赔偿,这是很残忍的。他们的痛苦反倒成为次要的问题了,而为了避免事后无休止的偿付,有些肇事司机甚至选择了把人彻底终结了事,这是一个恶性循环。”

“尊严死”与“安乐死”

“有尊严地死去”是西方提出安乐死的一个初衷,“尊严死”(Death Withdiguity),是在加林案审判后开始使用的。1976年美国新泽西州病人加林的养父母提出“死的权利”的主张,引起社会讨论。1975年4月,加林在一次晚会上因为服药及饮酒过量,陷入昏睡,成为“植物状态”。他的双亲见他体重减轻,用机器在维持着生命,因此向法院提出申诉,请求卸去维持生命的装置,让他怀着高贵与尊严,幸福地死去。当时的新泽西州最高法院判决允许卸去维持加林生命的装置后,出乎意料,加林仍活着。1982年3月,美国总统伦理委员会批准“尊严死”的报告。但是仍旧很少人承认这种死法,很少有人关心这件事。

日本人认为,所谓“尊严死”,指的是摆脱自己家属和周围的照顾,从凄惨的生活中解脱出来,以及不愿给家人增添麻烦等而去寻死。因此,有人主张为了不让那些患者成为生存的负担,充分地实行访问护理。没有积极护理的精神,它将成为单纯的“自死的权利”和“他死的权利”。厦门中山医院医生张俊卿认:“很多临终病人和他们的家属很少表现出对尊严的意识和需求,他们更多的关心一些现实问题,我认为死的尊严是离国人意识很远的一种东西。”(图片除署名外均为本刊资料)

西安向媒体投书要求“安乐死”的9位患者中的李新华与王海元

资讯

“脑死亡”与“安乐死”

大量脑死亡病人的存在,同样也增加了社会的沉重负担。一方面,“安乐死”和“脑死亡”的合法化对器官移植有很大关系,它们的实施将给器官移植提供更多的资源,但是,“一旦‘脑死亡’法成立,被判定为脑死亡的病人就不再被列入安乐死的实施对象。”因为为汉中“蒲连升案”出任当事人辩护律师而成名的南京铁道医学院教授张赞宁认为:“脑死亡’合法化之前,这部分病人一给国家和家庭的负担将是沉重的”,美国为“脑死亡”病人每年花费5亿美元,中国每年约有5000个这样的病人在继续治疗和护理中,实际上,医生很清楚,他们的身体状况是不可逆的。接收过相当数量“脑死亡”或者“植物人”病人的福建省厦门市中山医院神经内科主任张俊卿介绍说:“这两种情况的病人,每天治疗和生活费用依照家床和住院有不同,家床至少每天要近100元,住院则因为使用药物的价格不同,在200~500元之间。持有‘A卡’的离退休干部,因为医保能用的药品没有限额地全报销,每天的消耗在1000~2000元之间。而副省级以上的干部,用药不受医保限定,就没有上限了。而这部分特殊人群毕竟是少数,他们一般是不会选择‘安乐死’的。” 王明成张赞宁法律安乐死