莫扎特的处方

作者:王星(文 / 王星)

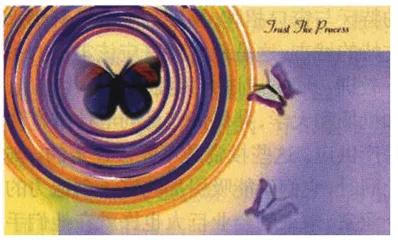

绘画治疗作品:《相信进程》

莫扎特效应

“莫扎特效应(the Mozart effect)”一说最初为公众熟悉是在1993年。当时弗朗西斯·劳谢尔(Frances Rauscher)博士对美国加利福尼亚大学的36名心理学专业在校生进行了测试。在聆听了10分钟的莫扎特《D大调奏鸣曲(K448)》后,接受测试的学生的IQ测试成绩普遍提高了8到9分。虽然这种提高只是暂时性的、只在听完乐曲后的10到15分钟内有效,劳谢尔博士和她的同事仍得出了这样的结论:IQ成绩的提高正是莫扎特音乐所具有的某些特殊作用的一个表现。传媒界随即把这一发现冠名为“莫扎特让你更聪明”。测试结果公布后的第二天,美国各地的音像店里挤满了满怀期待的顾客,他们把货架上的莫扎特作品一抢而空。

但世界其他地区的心理学家很快就发现,虽然几经努力,他们很难重现劳谢尔小组实验的结果。美国阿帕拉契亚州立大学的肯尼思·斯蒂尔(Kenneth Steele)博士1999年7月主持的实验是其中最著名的一次。此次实验照搬了劳谢尔实验的步骤与方法,但把接受测试的对象扩大到125人,年龄也不只限于大学生,结果他们没有发现参加实验的学生在听过莫扎特的音乐后在智力上有任何改进--哪怕只是暂时性的。斯蒂尔重复劳谢尔实验的初衷只是想进一步了解“莫扎特效应”产生的生理依据,因此他把这次实验归结为:“接受测试者状态较好时才会有较为出色的反应,高昂的情绪有可能是莫扎特效应之类现象产生的一种解释。”

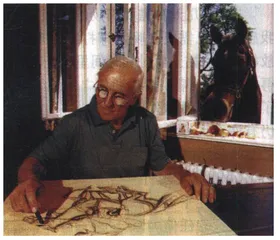

不管是否有充足的理论依据,已经有很多神经医师把“莫扎特效应”应用在自己的治疗工作中。阿尔弗雷德·托马提斯(Alfred Tomatis)博士有很多头衔:耳鼻喉专家、外科医师、心理学家、发明家,但他的多数患者习惯称他为“莫扎特博士”。在过去的50年里,托马提斯利用自己对耳科的精深研究独创了一套针对有学习障碍(尤其是自闭症)与行为问题的患者的治疗方法。在托马提斯看来,耳朵的首要功能是帮助母亲体内胎儿的大脑的成长:尽管胎儿被许多声音环绕(例如母亲的心跳声、血液循环的声音与消化器官活动的声音),他仍旧能早在出生前四个半月便分辨出母亲体外的声音。这些声音对他成长的意义几乎和食物一样重要。婴儿出生后,耳神经获得的信息进而刺激了整个神经系统的形成。我们的神经系统可以对我们周围的声音作出或激烈或消沉的反应。高频声音(例如莫扎特《小提琴协奏曲》中经常出现的声音)可以为大脑“充电”,低频声音会使大脑“萎靡不振”。托马提斯由此提议用声音疗法取代药物疗法。他的目标是重塑内耳肌肉,使耳朵可以重新分辨判断周围不同频率的声音。对耳朵的“再锻炼”是通过托马提斯自己发明“电子耳”进行的。“电子耳”上特制的耳机把声音同时通过人体骨骼与空气传递。选用的音源是经过特别处理、强化了高频区的莫扎特音乐、母亲的声音与一些格里高利圣咏。托马提斯还发现,人类嗓音只能重现其频率能被耳朵接收到的声音。两只耳朵中的一只会在聆听过程中居主导地位;通常情况下,被右耳首先听到的声音会得到较快的处理。这一发现据说对歌手与音乐家具有特别的意义。目前托马提斯疗法已经在世界各地建立了超过250个治疗中心。

与托马提斯疗法相对坚实的科学背景相比,风靡一时的CD《莫扎特效应:给孩子们听的音乐》更像一场大规模的商业操作:仿佛是唱片公司在试图利用强调“莫扎特效应”的方法重新唤起公众对莫扎特作品的兴趣。这组三张一套的CD由资深心理学家推荐,确保它能“开启儿童的心灵”。当然,这些音乐只有在儿童进行其他活动时被用作背景音乐才有效;不仅如此,从理论上讲,“莫扎特效应”只能持续25分钟,因此莫扎特那些恰好长短在28分钟的交响曲显然不会适用。另一方面,对于对古典音乐训练有素的耳朵来说,听25分钟重新编排过的莫扎特作品又未免时间过长了。《留声机》杂志曾这样评论这类唱片:以非专业的手法演绎的莫扎特音乐有可能比重金属还让人心烦。

有关“莫扎特效应”的最新研究进展刊登在2001年4月英国的《皇家医学学会会报》上。英国音乐疗法专家约翰·简金斯(John Jenkins)教授发现,不只是莫扎特的音乐,以雅尼等人为代表的所谓“New Age”音乐因为与莫扎特的《D大调奏鸣曲(K448)》拥有类似的曲式结构而具有类似的治疗作用。新近进行的大脑扫描表明,人脑中有很大一片区域被分配给聆听音乐:节奏与音高属左半脑管辖,音色与旋律属右脑管辖。负责空间思维的大脑区域恰好与处理音乐的这些区域部分重合。简金斯教授由此推测:聆听音乐显然有益于空间判断思维的发展。简金斯教授还进一步建议,应当把“莫扎特效应”应用到比儿童启蒙更广泛的领域里。

把莫扎特的音乐应用到癫痫病治疗中是简金斯教授身体力行的第一项实验。简金斯教授再次选用了莫扎特的《D大调奏鸣曲(K448)》。结果参加实验的癫痫病患者脑部的典型癫痫病活动症状大多都得到了控制。利用计算机对数位作曲家的作品进行分析后,简金斯教授发现了莫扎特与巴赫的音乐的共同点:它们的“旋律周期”都较长,即:同一作品中旋律有规律地重复,但重复的间隔较长;对空间判断思维或癫痫病无效的音乐则不具备这些特点。简金斯教授的结论是:音乐对健康的益处不只体现在莫扎特的音乐上。不管所谓“莫扎特效应”的证实现在还需要多少实验证据,进一步研究音乐与人体身心健康的联系都是必要的。

更多的艺术治疗

事实上,不需要等到找到足够的科学理论证实“莫扎特效应”或是音乐与人体身心健康的联系,更多的艺术治疗(arts therapy)机构已经出现。在美国,目前负责协调监管各艺术治疗机构活动的是美国艺术治疗协会(AATA)。美国艺术治疗协会成立于1969年,目前会员已经超过4750人。它下属的会员分为五类:专业人员、学生、组织、捐资者与退休人员。按照美国艺术治疗协会的正式定义,艺术治疗指利用艺术媒介、图像以及艺术创造过程和患者/顾客的反应实现对个人的发展、能力、个性、兴趣以及内心关注点与冲突点的反思的服务。

目前艺术治疗大致可分为以下几种:音乐治疗,舞蹈治疗,心理戏剧,电影治疗,言谈治疗,休闲治疗,摄影治疗与诗歌治疗。从事艺术治疗的人相信,艺术治疗是医治与成长、教育、社交有关的心理问题的有效手段。这种治疗方法对儿童、青少年或有言语表达障碍的成年人尤其有效。这些人往往会遇到问题有:生活意义丧失,过去的创伤,无法排遣的忧伤,家庭适应问题乃至由于外形或身体残障造成的自卑。即便是自信没有心理问题的人有时也乐于参加艺术治疗,因为艺术治疗据信对个人的成长、自我意识的加深、创造性与想象能力的提高都有益处。

弗笔下的神经质的莫扎特

把艺术与精神病治疗相联系的说法其实很早便已出现。这些说法的基本观念是:精神病人、精神病症状、治疗者以及整个治疗过程可以分别被比作不成功的艺术家、艺术作品、另一位艺术家以及艺术创作的过程。与弗洛伊德同时代的格奥尔格·格罗代克(Georg Groddeck)是身心治疗法的倡导者之一。他把精神病人的外在症状比作未完成的艺术品。他通常会以把病人的症状推至极端的方法迫使病人找到实现自己的目标的更好渠道。弗洛伊德当年最钟爱的弟子之一奥托·兰克(Otto Lank)也倾向于把精神病患者视作失败的艺术家。

绘画治疗作品:《猫》

绘画治疗作品: 《罗西》

绘画治疗作品: 《金色辉煌》

绘画治疗作品: 《不确定性》

绘画治疗作品: 《妈妈,我想你》

黏土日记

维基·巴伯(Vicky Barber)是一名经验丰富的艺术治疗医师。她记述的自己与黏土接触的日记代表了大多数参与艺术治疗的医师或病人的想法。

“我的陶器就是我生活的记录。对于能够识别形象的内涵的人来说,这些陶器的记录和其他任何形式的日记的记载一样详尽。我作为一名精神治疗医师的生涯开始于1984年,作为一名陶器制造者的生活开始于1986年。陶器制作过程中存在一种形象语言,发现并将它们运用到精神治疗过程之中是我自己开始的尝试。我对这种实验着了迷。我相信:各种陶土制作的尝试中隐藏着许多含义;如果能够正确发现并理解这些含义,它们理应有助于我的精神治疗工作。

“连续几天和需要帮助的人谈话后,我感到自己需要在晚间摔打黏土来获得放松。在和黏土面对的时间里,我开始不再担心那些病人:尽管我们之间已经建立了亲密而稳固的医师-病人关系,他们中仍有许多人挣扎在我努力去改变却收效甚微的问题中。

“很快我发现自己已足够熟悉那些形象语言,几乎可以制作出我心目中能够想象得到的任何陶器。但恰在此时我遇到了第一个障碍:我不知道该做些什么。

“在我看来这是一个很重要的问题。黏土的可塑性令我激动,但整个造型完成的一瞬我就失去了兴趣。我开始进而研究精神治疗与陶器制作之间的微妙联系。甚至出乎我自己预料的是:在我的陶器制作生活中遇到的这一障碍成了我将终生研究的对象。使我产生亲切感的是不定形物品的可变性而不是已完成制品的稳固形态;决定塑造何种形象是一种困难,要超越这种困难就需要认清我自己究竟想得到什么。

“在自我反省与自我改变的种种努力中,我们要完成的首要任务是自我探察。无论是病人还是我自己,我们的问题都始自某种抱怨:他或她的生活中所不能完成、面对、忍受或理解的某件事。这也正是自我探察的起点。黏土制作过程中的情况也类似。我遇到的首要障碍是学会引导黏土成型:我需要决定做些什么并且成为整个制作过程的指导者,这将是随后一切努力的开始……”

莫扎特和普通人

2001年1月,美国一家心理测试机构把莫扎特的生平与现代美国普通人生活进行了对比。对比报告称:从下面的略表中可以看出,你和莫扎特这样的天才究竟距离多远。

3岁 莫扎特:对羽管键琴产生兴趣。普通人:开始上厕所的训练。

4岁 莫扎特:开始学习音乐。普通人:开始上托儿所。

5岁 莫扎特:创作一部羽管键琴的小步舞曲。普通人:进入幼儿园。

6岁 莫扎特:第一次慕尼黑及维也纳旅行。普通人:第一次去迪斯尼乐园。

7岁 莫扎特:在凡尔赛宫为法国国王演奏,创作第一部奏鸣曲。普通人:小学二年级,学习系鞋带。

8岁 莫扎特:在伦敦与巴黎演出,创作第一部交响曲。普通人:小学三年级,在班级表演里扮演一棵树。

10岁 莫扎特:创作第一部清唱剧。普通人:在学校晚会上演唱《亚美利加》。

11岁 莫扎特:出天花,创作第一部歌剧。普通人:得莱姆关节炎(症状有红斑、头疼、发烧等)。

14岁 莫扎特:在意大利旅行,被教皇封为骑士,创作第二部歌剧。普通人:进中学,得到第一辆成人自行车。

17岁 莫扎特:继续在欧洲旅行,创作数部协奏曲与弦乐四重奏。普通人:进入专科学校,在当地酒吧的喝啤酒比赛中获胜。

21岁 莫扎特:开始又一次欧洲旅行。普通人:从专科学校毕业,到当地羊毛店上班。

25岁 莫扎特:首次与海顿相遇(后者对他的音乐风格产生了很大影响),创作另一部歌剧;普通人:因为和收款员上床而丢掉第一份工作。

26岁 莫扎特:与康斯坦茨·韦伯结婚,创作“哈夫纳”交响曲、另一部歌剧与三部钢琴协奏曲。普通人:与约瑟芬·某某某结婚,买一台割草机。

29岁 莫扎特:创作歌剧《费加罗的婚礼》。普通人:开始掉发。

30岁 莫扎特:创作一部钢琴奏鸣曲、两部弦乐四重奏及一部钢琴协奏曲。普通人:帮老婆的弟弟搬钢琴。

31岁 莫扎特:创作歌剧《唐·乔瓦尼》。普通人:离婚,买休闲西装。

32岁 莫扎特:创作三部最著名的交响曲(包括“朱庇特”)。普通人:改行卖二手车。

35岁 莫扎特:创作歌剧《魔笛》,去世。普通人:因欺诈顾客被拘留,判决结果待定。

虽然这种对比更像是一个玩笑,但它足以解释在过去几年里为什么会有那么多人对所谓的“莫扎特效应”感兴趣。

莫扎特有病吗?

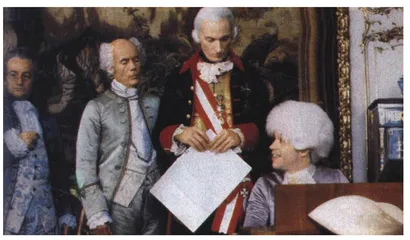

(图1)

(图2)

(图3)

(图4)

(图5)

(图6)

尽管艺术治疗的倡导者也承认,到目前为止艺术治疗的科学性还缺乏理论依据,但他们坚持认为,鉴于现在存在心理问题或迫切希望自己有所提高的人不断增加,艺术治疗最迫切的问题是培养足够多的合格艺术治疗医师。

即便不考虑“莫扎特效应”的因素,莫扎特的音乐也无疑是各种艺术治疗中使用频率最高的。但具有讽刺意味的是,与人们从原先各种石膏像中或现在各种CD 封套上看到的温文尔雅的莫扎特不同,20世纪70年代末出版的一系列莫扎特传记给人们描绘出的是一个满嘴脏话、举止不修边幅、近乎偏执的莫扎特。彼得·谢弗(Peter Shaffer)的话剧更使莫扎特的神经质形象在许多人心中根深蒂固。事实是,早在“莫扎特效应”出现之前,被精神病学家抬上治疗床的正是莫扎特本人。在这种情况下,不妨最后看看英国莫扎特研究协会最近半开玩笑地推出的一篇名为《莫扎特肖像研究》的文章:

(图1)莫扎特的精神分裂症甚至从他幼年时的画像中就可以看出。在这幅画像里,我们看到的是一个圆圆胖胖、身着典型的德奥礼服的莫扎特。

(图2)这张画像却截然不同。莫扎特看起来更接近蒙古人种。这种突如其来的变化只能用精神混乱来解释。

(图3)这又是一个快活、自以为是的莫扎特。看上去他把自己内心的情绪控制得很好。

(图4)请注意画像中显著的变化。这是一个怒目而视的莫扎特。从笔法上看,这幅画像完成得很快。无论对象是什么人,当他处于这样一种精神状态时,作为画师想捕捉到他的表情都不是一件容易的事。莫扎特过于敏感的眼光似乎在暗示我们:他的精神分裂症是某种药物作用的结果。

(图5)又一种形象的莫扎特。

(图6)莫扎特的精神分裂症已经发展到如此地步,以至于他的肤色也发生了改变。更重要的是:这个漆黑一片、向后退缩的形象给人以偏执狂与逃避世界的感觉,这正是精神病患者的典型做法。

(图片均为本刊资料) 莫扎特艺术莫扎特效应