无力的报复

作者:三联生活周刊(文 / 许知远)

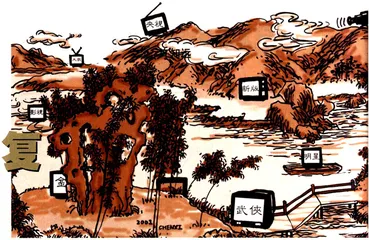

(漫画:陈曦)

没有证据表明,博尔赫斯喜欢暴力。在出版《恶棍列传》19年后的1954年,博尔赫斯在再版序言里写道:“书里有绞刑架和海盗,标题上有‘恶棍’当道,但是混乱之下空无一物。它只是外表,形象的外表;正因为这一点,也许给人以欢乐。著书人没有什么本领,以写作自娱:但愿那种欢乐的反射传递给读者。”

在《恶棍列传》中,我们很容易看到那个渴望冒险却无比腼腆的青年,如何通过强劲的幻想而获得与恶棍们并肩作战的快感,这种快感同样作用于阅读者的内心。将《笑傲江湖》比作中国版的《恶棍列传》是牵强的。将坐在60年代香港《明报》办公室内手不停挥的金庸与博尔赫斯、大仲马、梅里美相提并论是可笑的,尽管这位中国作家拥有着更庞大的读者群,尽管不断有人试图将其推向“大师”的位置,也尽管他的书中同样描述到爱、嫉妒、仇恨、暴力、忠贞、英雄这样的永恒主题——这是低级文学与高级文学共用的主题。

当癫狂的令狐冲行走在江湖之间时,他使我们感到了片刻自由。这是一个没有严密法律与规则的世界,武功的高下几乎是惟一的标准。从华山到衡山到西湖,令狐冲在美酒与美女的陪伴下,一路闲逛。像许多阅读者一样,我为令狐冲被岳不群逐出华山派而暗暗兴奋,渴望看到一个更加无拘束的性情中人。更多时候,我宁愿这位年轻人能够摒弃掉过强的道德感,对于仪琳、岳灵珊、任盈盈等等能够放纵一点。不管怎样,独孤九剑与大大咧咧的性格,已经让这个年轻人足够逍遥了,在正教与邪教中同样畅通无阻。这正是倍受米兰·昆德拉推崇的游荡感。在塞万提斯的世界里,堂吉诃德只需要面对风车的挑战,他随时可以出发,也随时可以归来,这是前现代世界;而启蒙运动的理性精神征服人类之后,巴尔扎克的世界里充满了警察、法院、军队这样的机构,人的活动被限制于这些机构的楼房内;至于卡夫卡的K呢,他连个土地测量员的工作都无法顺利进行……同样的情景不仅在欧洲文化中出现,它在中国被发挥到更加淋漓尽致的程度。一方面,中国人与K一样受到现代性的挤压,同时中国文化无处不在的道德感加剧了这种挤压。米兰·昆德拉通过强调堂吉诃德的游荡,来对抗越来越密不透风的理性空间,而我们只能通过屏幕上令狐冲有节制的放荡不羁与江湖上随便的杀人来获得暂时的放松。

《笑傲江湖》不知不觉将我们拖进了被长期遗失的游戏状态。儿时的丢沙包、跳皮筋,乃至自己的手指,都让我们乐而忘形。成长意味着进入一个井然有序的环境,这个环境讲究功利与效率,每个行动都必须是理性的、直接的、成功的。而游戏是非理性的,它于提高生产率无益。但我们的内心深处又是如此渴望游戏,只有它能够让我们进入忘我的幸福空间。江湖让我们轻易地进入游戏天地,我们只需要坐在电视机前,就让自己成为渴望的英雄,让自己剑挑五岳、气贯江南,让自己陷入一种必然取胜的紧张感中……这种陶醉感是无法用理性来分析的,一个痴迷于智力生活的人,也同样可能被这种陶醉所控制。它使我们软弱的心灵,暂时寻到一处温室。

在这样的陶醉中,我们以为自己获得了充分的自由,也对现实进行了有力的报复。但我们忘记了,这种自由与报复都被金庸安排在一个道德框架内。中国读者与观众们,可能永远也无法获得堂吉诃德式的自由,他们甚至恐惧真正的自由。所以《笑傲江湖》中的令狐冲其实始终缺乏真正的洒脱,他的自由不仅不及于塞万提斯的世界,也同样远远落后于“恶棍们”的行为。正是这种道德约束使观众们获得了某种安慰。坐在电视机前,观众与金庸与电视制作人员一起开了一个伊拉斯谟式的玩笑,这位16世纪的人文主义者,用“愚人颂”来讽刺当时的欧洲世界。今天的我们,让自己傻乎乎地蜷在沙发里,大口大口地吃着“大家宝”牌薯片,看着电视里刻意制造的暴力与江湖义气,喜悦不已,甚至放弃了K在城堡外不断逡巡的最后努力。 令狐冲