永宣故宫

作者:王星(文 / 王星)

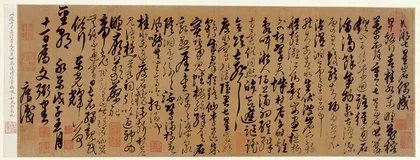

( 《游七星岩诗》页

(明,解缙;纸本,册页,纵23.3厘米、横61.3厘米,草书,28行,284字)

诗见于解缙《文毅集》卷五“题临桂七星岩”,共三首,此处增至四首。七星岩位于广西桂林东七星山,隋唐以来即为游览胜地。解缙于永乐五年始在广西、交阯做官,此作书于永乐六年,时年解缙40岁。解缙的草书对于台阁体无疑是一种突破。此次解缙的草书与沈度的台阁体书法同时展出,颇能展现永乐年间书法的全貌。 )

( 《游七星岩诗》页

(明,解缙;纸本,册页,纵23.3厘米、横61.3厘米,草书,28行,284字)

诗见于解缙《文毅集》卷五“题临桂七星岩”,共三首,此处增至四首。七星岩位于广西桂林东七星山,隋唐以来即为游览胜地。解缙于永乐五年始在广西、交阯做官,此作书于永乐六年,时年解缙40岁。解缙的草书对于台阁体无疑是一种突破。此次解缙的草书与沈度的台阁体书法同时展出,颇能展现永乐年间书法的全貌。 )

故宫年底在午门城楼上举办了一场盛大的“明永乐宣德文物特展”,简称“永宣特展”。展览共推出150余件(套)文物,分为8个部分,依次为:书画,玉器,金器,瓷器,漆器,佛教造像,珐琅器和“宣铜”。所选文物涵盖了故宫博物院现藏永宣时期文物中的绝大部分精品,仅国家一级文物就有77件。为使展出文物的品类更为丰富全面,故宫博物院特从西藏博物馆、青海省博物馆、湖北省博物馆、首都博物馆借用相关文物12件(套)。恰如故宫博物院院长郑欣淼所说:“如此大规模集中展示明代永宣时期的文物珍品,在国内乃至世界博物馆展览中都尚属首次。”

所谓“永”、“宣”,是明朝朱棣、朱高炽、朱瞻基祖孙三代帝王,也即明代永乐、洪熙、宣德三朝(1403~1435)的略称。2010年是紫禁城落成590周年暨故宫博物院成立85周年,此次“永宣特展”因而成为“故宫博物院系列院庆活动的献礼展览之一”。展览期间举办的两岸故宫第二届学术研讨会也以“永宣时代及其影响”为专题,两天时间里来自各地的学者发表了37篇论文,内容涉及永宣器物、书画、古籍、舆图、宗教文物以及明史。

然而,为什么是“永宣”?除“这三朝虽只历时33年,却是明政权在政治、军事统治的鼎盛时期”,“明代延续了270余年,并对清代产生了深远影响,其中的关键就是从永乐到宣德的经营”,“永宣时期众多门类的艺术创作都取得了非凡成就、对后世的影响深远”等更偏学术的原因外,另一层原因还与紫禁城本身有关。负责本次展览总策划与总协调的故宫常务副院长李季在接受采访时就曾表示:故宫以前举办的多是清代文物展,明代文物展很少,加之很多影视剧的影响,一般观众很少想到紫禁城始建于明代、作为明代的皇宫长达224年,而明成祖朱棣正是紫禁城最初的缔造者。在明成祖修建的紫禁城中,午门是最先竣工的建筑之一。■

( 《明宣宗朱瞻基行乐图》卷

(明,无作者款印;绢本设色,纵36.7厘米、横690厘米)

“行乐图”原指描绘帝后生活场景的图画,此次展出的行乐图卷描绘朱瞻基便服檐帽在御园观赏各种体育竞技表演的场面,画面上从右至左依次为射箭、蹴踘、马球、捶丸、投壶。

朱瞻基(1398~1435),洪熙皇帝朱高炽的长子,曾平定汉王朱高煦之叛,整顿统治机构,实行了一些减轻民困的措施,进而稳定了明朝统治。另一方面,《聊斋志异》名篇《促织》里的皇帝正是朱瞻基,被后世称作“促织天子”。史书认为朱瞻基既是明代第一个充分扩展了宫廷生活的帝王,也是洞开明朝骄奢淫逸风尚的帝王。 )

( 《明宣宗朱瞻基行乐图》卷

(明,无作者款印;绢本设色,纵36.7厘米、横690厘米)

“行乐图”原指描绘帝后生活场景的图画,此次展出的行乐图卷描绘朱瞻基便服檐帽在御园观赏各种体育竞技表演的场面,画面上从右至左依次为射箭、蹴踘、马球、捶丸、投壶。

朱瞻基(1398~1435),洪熙皇帝朱高炽的长子,曾平定汉王朱高煦之叛,整顿统治机构,实行了一些减轻民困的措施,进而稳定了明朝统治。另一方面,《聊斋志异》名篇《促织》里的皇帝正是朱瞻基,被后世称作“促织天子”。史书认为朱瞻基既是明代第一个充分扩展了宫廷生活的帝王,也是洞开明朝骄奢淫逸风尚的帝王。 )

( 铁鎏金大黑天立像 (明永乐,通高21厘米,底宽15.5厘米) 目前发现的唯一一尊永乐铸铁涂金像。“大黑天”梵文音译为“玛哈噶拉”,起源于印度,原为财富之神、战神,传入西藏成为藏传佛教中护法大神,具有账房保护神、战神的属性。此像为罕见的铁镏金像,裸露的肌肉呈铁黑色,以应大黑天的颜色。宝冠、璎珞、飘带、莲座等处局部镏金,色彩对比鲜明。大黑天三目圆睁,须眉立起,怒目而视。头戴五骷髅冠,发髻正中坐阿弥陀佛,左手托噶巴拉碗,右手持银制钺刀。胸前挂人首项蔓、珠宝璎珞,长蛇装饰。两短腿做蹲踞姿势踏仰卧神。全身披挂华丽繁密的璎珞珠饰,长帛绕身翻卷,动感强烈。形象怒而不凶,憨态可掬。座面刻款“大明永乐年施”。 )

( 剔红孔雀牡丹纹几

(明宣德,通高84厘米,面径43厘米,足径57厘米)

宣德雕漆以各式盘、盒为主,这种高几的造型目前所见独一无二,为传世品中的重器。

几面作正方束腰形,委角(一般的桌面、几面、案面均 为直角,将四个直角改为小斜边而成八角形的做法,北方木工称为“委角”,江南木工称“劈料做”),束颈,拱肩(有束腰的家具腿上端由于束腰缩进而形成的肩膀),沿板四面开壶门。鹤腿蹼足(腿子做成细长如鹤腿状,至足端又做出鸭子的足蹼状的家具腿足),下踩托泥(传统家具上承接腿足的部件,多见于条案、几类等传统家具,以增稳重之感)。几面雕牡丹孔雀纹,其他部位雕各种花卉纹,有牡丹、茶花、菊花、梅花等。黑漆里后刻“大明宣德年制”楷书戗金款。 )

( 剔红孔雀牡丹纹几

(明宣德,通高84厘米,面径43厘米,足径57厘米)

宣德雕漆以各式盘、盒为主,这种高几的造型目前所见独一无二,为传世品中的重器。

几面作正方束腰形,委角(一般的桌面、几面、案面均 为直角,将四个直角改为小斜边而成八角形的做法,北方木工称为“委角”,江南木工称“劈料做”),束颈,拱肩(有束腰的家具腿上端由于束腰缩进而形成的肩膀),沿板四面开壶门。鹤腿蹼足(腿子做成细长如鹤腿状,至足端又做出鸭子的足蹼状的家具腿足),下踩托泥(传统家具上承接腿足的部件,多见于条案、几类等传统家具,以增稳重之感)。几面雕牡丹孔雀纹,其他部位雕各种花卉纹,有牡丹、茶花、菊花、梅花等。黑漆里后刻“大明宣德年制”楷书戗金款。 )

( 青花缠枝莲纹压手杯

(明永乐,高5.4厘米,口径9.1厘米,足径3.9厘米)

谈及明永乐时的青花瓷器,最受人称道者可谓这件青花缠枝莲纹压手杯。该杯大小适中,且口沿处胎体较薄,顺口沿而下胎骨渐厚,执之手中,微微外撇的口沿与舒张的虎口相吻合,且杯的重心下移,放置稳当,故名压手杯。为迄今所见永乐官窑青花瓷器中唯一署有年款的器物。 )

( 青花缠枝莲纹压手杯

(明永乐,高5.4厘米,口径9.1厘米,足径3.9厘米)

谈及明永乐时的青花瓷器,最受人称道者可谓这件青花缠枝莲纹压手杯。该杯大小适中,且口沿处胎体较薄,顺口沿而下胎骨渐厚,执之手中,微微外撇的口沿与舒张的虎口相吻合,且杯的重心下移,放置稳当,故名压手杯。为迄今所见永乐官窑青花瓷器中唯一署有年款的器物。 )

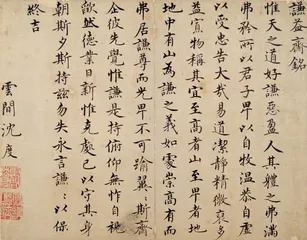

( 谦益斋铭》页

(明,沈度;纸本,纵24.4厘米、横31.3厘米)

《谦益斋铭》向被视为“台阁体”书法之典范。台阁体是一种楷书体。兴起于明代初年,永乐时最盛。因广泛使用于馆阁及翰林院的官僚之中,故称“台阁体”,以乌黑、光洁、方正、圆润、大小一律者为佳作。作为台阁体的奠基者,沈度被永乐帝誉为“我朝王羲之”。其书法特点被大学士杨士奇概括为“婉丽飘逸、雍容矩度”。宣德帝朱瞻基的楷书也明显受到了台阁体书法的影响。 )

( 谦益斋铭》页

(明,沈度;纸本,纵24.4厘米、横31.3厘米)

《谦益斋铭》向被视为“台阁体”书法之典范。台阁体是一种楷书体。兴起于明代初年,永乐时最盛。因广泛使用于馆阁及翰林院的官僚之中,故称“台阁体”,以乌黑、光洁、方正、圆润、大小一律者为佳作。作为台阁体的奠基者,沈度被永乐帝誉为“我朝王羲之”。其书法特点被大学士杨士奇概括为“婉丽飘逸、雍容矩度”。宣德帝朱瞻基的楷书也明显受到了台阁体书法的影响。 )

( 山水人物扇

(明,朱瞻基;纸本设色,纵59厘米、横151厘米)

折扇在最早出现于中国时并没有受到人们的青睐。元代初期,当习惯于使用纨扇的国人看到朝鲜和日本的使者手持“聚头扇”招摇过市,都觉得十分滑稽可笑。时至明朝永乐年间,使用折扇却已为一种时尚。明朝是中国折扇文化发展的重要阶段。朱瞻基创作的《松下读书图》则是目前所知传世最早的折扇绘画作品。

该折扇共15骨,竹骨长82.5厘米,是故宫现藏最大的折扇。为保护起见,原扇面早已卸下单独保护。故而此次“永宣特展”期间的展品扇面为复制品,但扇骨仍为原件。折扇两面均绘有山水人物。其中一面描绘“柳下赏花”场景,为一宫人欣赏着一童子双手捧着的瓶花;另一面描绘“松下读书”场景,一人倚树休憩,前陈书一卷,旁一童子手持羽毛扇侍立。

后世普遍认为朱瞻基的笔墨功力较之当时的画坛名流也毫不逊色,但他传世的书画并不多且大半藏于故宫。代表作另有《瓜鼠图轴》、《武侯高卧图》等。此件山水人物扇创作于宣德二年,朱瞻基时年29岁。近10年后,朱瞻基病逝。 )

( 山水人物扇

(明,朱瞻基;纸本设色,纵59厘米、横151厘米)

折扇在最早出现于中国时并没有受到人们的青睐。元代初期,当习惯于使用纨扇的国人看到朝鲜和日本的使者手持“聚头扇”招摇过市,都觉得十分滑稽可笑。时至明朝永乐年间,使用折扇却已为一种时尚。明朝是中国折扇文化发展的重要阶段。朱瞻基创作的《松下读书图》则是目前所知传世最早的折扇绘画作品。

该折扇共15骨,竹骨长82.5厘米,是故宫现藏最大的折扇。为保护起见,原扇面早已卸下单独保护。故而此次“永宣特展”期间的展品扇面为复制品,但扇骨仍为原件。折扇两面均绘有山水人物。其中一面描绘“柳下赏花”场景,为一宫人欣赏着一童子双手捧着的瓶花;另一面描绘“松下读书”场景,一人倚树休憩,前陈书一卷,旁一童子手持羽毛扇侍立。

后世普遍认为朱瞻基的笔墨功力较之当时的画坛名流也毫不逊色,但他传世的书画并不多且大半藏于故宫。代表作另有《瓜鼠图轴》、《武侯高卧图》等。此件山水人物扇创作于宣德二年,朱瞻基时年29岁。近10年后,朱瞻基病逝。 )

( 甜白釉划花缠枝莲纹梅瓶

(明,高24.8厘米,口径4.5厘米)

永乐皇帝对白瓷情有独钟。永乐时期的白瓷,釉质洁白、温润似玉、肥厚如脂,恰似白砂糖的颜色,故名“甜白”。又有人称其为“填白”,是指在此白瓷上可填彩绘画。永乐甜白瓷大体分为厚胎与薄胎两种,薄胎器釉面晶莹,有光素、刻划、模印三种装饰。大器以光素为多,小件器物身上纹饰线条极细,需借光细查才可发现,无论薄釉厚釉,器物胎釉均呈现肉红色,而清代呈亮青色,其实永乐时期白釉看起来较历朝显得莹润,并不是纯白的颜色,釉色白中闪灰,因此釉面显得莹润。永乐时期甜白釉器物是宫中主要用瓷,据1989年景德镇明代御窑厂遗址发掘报告显示,永乐前期地层中98%以上的出土物为甜白釉瓷器。

此次展出故宫所藏梅瓶是永乐时期甜白釉瓷器中的珍品。瓶小口,肩下渐敛,足胫处略外撇,圈足,砂底无釉。通体施甜白釉,釉面暗划三组纹饰,依次为卷草纹、缠枝莲花纹、折枝花卉纹,以弦纹间隔。此梅瓶保持了宋代梅瓶器身修长挺拔的特点,适当压缩了瓶身的高度,放宽了肩部和足部,使各部位比例更趋谐调。瓶体所施甜白釉纯正洁净,色泽柔润,纹饰刻划细腻。 )

( 甜白釉划花缠枝莲纹梅瓶

(明,高24.8厘米,口径4.5厘米)

永乐皇帝对白瓷情有独钟。永乐时期的白瓷,釉质洁白、温润似玉、肥厚如脂,恰似白砂糖的颜色,故名“甜白”。又有人称其为“填白”,是指在此白瓷上可填彩绘画。永乐甜白瓷大体分为厚胎与薄胎两种,薄胎器釉面晶莹,有光素、刻划、模印三种装饰。大器以光素为多,小件器物身上纹饰线条极细,需借光细查才可发现,无论薄釉厚釉,器物胎釉均呈现肉红色,而清代呈亮青色,其实永乐时期白釉看起来较历朝显得莹润,并不是纯白的颜色,釉色白中闪灰,因此釉面显得莹润。永乐时期甜白釉器物是宫中主要用瓷,据1989年景德镇明代御窑厂遗址发掘报告显示,永乐前期地层中98%以上的出土物为甜白釉瓷器。

此次展出故宫所藏梅瓶是永乐时期甜白釉瓷器中的珍品。瓶小口,肩下渐敛,足胫处略外撇,圈足,砂底无釉。通体施甜白釉,釉面暗划三组纹饰,依次为卷草纹、缠枝莲花纹、折枝花卉纹,以弦纹间隔。此梅瓶保持了宋代梅瓶器身修长挺拔的特点,适当压缩了瓶身的高度,放宽了肩部和足部,使各部位比例更趋谐调。瓶体所施甜白釉纯正洁净,色泽柔润,纹饰刻划细腻。 )

( 掐丝珐琅狮纹双陆棋盘

(明宣德,通高15.7厘米,长53.3厘米,宽33厘米)

故宫珐琅器专家李永兴介绍:就目前所知,此种掐丝棋盘全世界传世仅此一件。此盘胎体厚重,造型规矩,装饰精美,为明代御用监所造之重器。

双陆棋为中国古代博戏,因棋盘左右各有六路故名。相传中国古代的双陆棋是在由印度传入的波罗塞戏基础上曹植糅合六博的特点而创设的,初期有两枚骰子,唐朝末年后逐渐加到六枚。双陆棋子为马形,黑白各十五枚,两人相博,掷骰子按点行棋。双陆棋在唐朝、五代和元朝曾风靡一时,明清时由于麻将和象棋的出现,使得下双陆棋的人数逐渐减少。清乾隆年间,由于全国上下用双陆棋所设的赌局泛滥成灾,乾隆皇帝下旨禁止,在中国绵延数千年的双陆棋逐渐消失,如今我们只能沿着英文的“Backgammon”再去遥想这种游戏当年的风采。 )

( 掐丝珐琅狮纹双陆棋盘

(明宣德,通高15.7厘米,长53.3厘米,宽33厘米)

故宫珐琅器专家李永兴介绍:就目前所知,此种掐丝棋盘全世界传世仅此一件。此盘胎体厚重,造型规矩,装饰精美,为明代御用监所造之重器。

双陆棋为中国古代博戏,因棋盘左右各有六路故名。相传中国古代的双陆棋是在由印度传入的波罗塞戏基础上曹植糅合六博的特点而创设的,初期有两枚骰子,唐朝末年后逐渐加到六枚。双陆棋子为马形,黑白各十五枚,两人相博,掷骰子按点行棋。双陆棋在唐朝、五代和元朝曾风靡一时,明清时由于麻将和象棋的出现,使得下双陆棋的人数逐渐减少。清乾隆年间,由于全国上下用双陆棋所设的赌局泛滥成灾,乾隆皇帝下旨禁止,在中国绵延数千年的双陆棋逐渐消失,如今我们只能沿着英文的“Backgammon”再去遥想这种游戏当年的风采。 )

( 玉镂雕凌霄花纹带板(明早期)

朱元璋依据《周礼》大力恢复和改革用玉礼仪。明初定制:帝后礼服以及一品官员的朝服可使用钉缀玉銙的革带,即玉革带。革带是系于袍服外代表身份、地位的饰物。由皮质带鞓及钉缀其上的带銙组成。明初规定,帝、后的衮冕、礼服,以及一品官员的朝服,可使用钉缀玉銙的革带,即玉革带。玉革带从明代永、宣时期开始,形制逐渐固定。据《明会典》载,每条玉革带由20件玉带銙组成,根据带銙的形状及其钉缀革质带鞓上的位置,分别称为“三台、六桃、两辅弼、双铊尾、七排方”。

此次展出故宫所藏带板为白玉质,一套20块,皆扁平。其中圭形铊尾2块,长方形銙8块,条形銙4块,桃形銙6块。各块均以多层镂雕、剔地和阴刻线纹等多种技法雕琢凌霄花及翻卷的花叶。每块带板反面均光素,四角均有对穿孔。这套玉带板曾因其玉质、雕工皆精而深受乾隆皇帝的珍爱,不仅配以紫檀木匣,而且还于其上刻诗、题款。 )

( 玉镂雕凌霄花纹带板(明早期)

朱元璋依据《周礼》大力恢复和改革用玉礼仪。明初定制:帝后礼服以及一品官员的朝服可使用钉缀玉銙的革带,即玉革带。革带是系于袍服外代表身份、地位的饰物。由皮质带鞓及钉缀其上的带銙组成。明初规定,帝、后的衮冕、礼服,以及一品官员的朝服,可使用钉缀玉銙的革带,即玉革带。玉革带从明代永、宣时期开始,形制逐渐固定。据《明会典》载,每条玉革带由20件玉带銙组成,根据带銙的形状及其钉缀革质带鞓上的位置,分别称为“三台、六桃、两辅弼、双铊尾、七排方”。

此次展出故宫所藏带板为白玉质,一套20块,皆扁平。其中圭形铊尾2块,长方形銙8块,条形銙4块,桃形銙6块。各块均以多层镂雕、剔地和阴刻线纹等多种技法雕琢凌霄花及翻卷的花叶。每块带板反面均光素,四角均有对穿孔。这套玉带板曾因其玉质、雕工皆精而深受乾隆皇帝的珍爱,不仅配以紫檀木匣,而且还于其上刻诗、题款。 )

( 铜鎏金阿閦佛坐像

(明宣德,通高28.5厘米,底宽19.5厘米,底厚14.2厘米)

“阿閦”为梵语音译,意译为不动佛、不动如来,是大乘经典中主持东方净土妙喜世界的佛陀,为五方佛之一。此次展出这尊故宫所藏阿閦佛坐像座前沿刻铭“大明宣德年施”,其独特的宝冠佛造型与常见的菩萨装不动佛迥然不同。佛像身着袒右袈裟,袈裟衣缘浮雕缠枝莲纹花边,以联珠线划分田相格,每格内雕莲花,永宣佛装像的袈裟样式通常为光素面,雕自然起伏的褶皱,此像袈裟雕刻之精致华美在永宣佛像中是特例,但此种样式佛像在青海瞿昙寺壁画中可以看到,与此次自青海借展来的瞿昙寺镇寺之宝、同属永宣时期的铜鎏金观音立像恰成呼应。 )

( 铜鎏金阿閦佛坐像

(明宣德,通高28.5厘米,底宽19.5厘米,底厚14.2厘米)

“阿閦”为梵语音译,意译为不动佛、不动如来,是大乘经典中主持东方净土妙喜世界的佛陀,为五方佛之一。此次展出这尊故宫所藏阿閦佛坐像座前沿刻铭“大明宣德年施”,其独特的宝冠佛造型与常见的菩萨装不动佛迥然不同。佛像身着袒右袈裟,袈裟衣缘浮雕缠枝莲纹花边,以联珠线划分田相格,每格内雕莲花,永宣佛装像的袈裟样式通常为光素面,雕自然起伏的褶皱,此像袈裟雕刻之精致华美在永宣佛像中是特例,但此种样式佛像在青海瞿昙寺壁画中可以看到,与此次自青海借展来的瞿昙寺镇寺之宝、同属永宣时期的铜鎏金观音立像恰成呼应。 )

( 铜冲耳乳足炉

(明,高11.2厘米,口径14.3厘米)

提起“宣德”,最容易联想起的词语便是“宣德炉”。然而此次展览中相关部分的前言却颇耐人寻味:“长期以来,文博界关于‘宣德炉’的争论可谓众说纷纭,归纳起来大致有以下两种说法:一是认为按照《宣德鼎彝谱》的记载,真正在宣德年间铸造的铜香炉有可能存在,但数量极罕见,目前所见署‘宣德’款的铜炉大都为明中叶后仿造;二是认为《宣德鼎彝谱》是明代万历、天启年间的伪书,历史上根本就没有所谓在宣德年间铸造的‘宣德炉’。我院学者经过研究后认为‘宣德炉’是一个约定俗成的名称,它泛指具有‘宣德’款和与之形制相近的不署款或署其他款的铜炉,从清宫旧藏‘宣德炉’风格看,目前还难以辨认出真正宣德年间铸造的铜炉。”

故宫专家李米佳在展览同期学术研讨会上提交了论文《清宫旧藏“宣铜”器释疑》,文中进一步指出:“本着实事求是的原则,在实物的基础上,充分参考古籍和档案,我们发现有一种称谓,无论对于明造还是清造的宣德款铜器来说,都是非常适宜、非常科学的,这就是‘宣铜’。‘宣铜’一词最初见于明代高濂《燕闲清赏笺》和文震亨《长物志》,清代《造办处各作成做活计清档》中也有出现,指铸器时以明代宣德炉的用料和冶炼方法为本,也即黄铜工艺的代称。‘宣铜’器用料丰富,质地细腻,色泽莹润,造型精致,不仅代表着宣德时期铸器的最高水平,也标志着我国铜器铸造业进入了新的发展阶段。以清宫旧藏器来看,明代的‘宣铜’器宫中也有留存,非常难得。但清代铸造的占多数,其中康、雍、乾三代的官款是当然的清造‘宣铜’标准器。当然,目前把宣炉一律称为‘宣铜’器,大家接受起来暂时还是有一定难度的,不妨仍约定俗成叫做‘宣德炉’好了。”

此次展出的“宣德炉”均为外界罕见的清宫旧藏。宣德炉的蓝本多源自古代青铜器或瓷器,其中最常见的“冲耳乳足炉”的原型即为宋瓷中的“哥窑双耳三足小炉”等。此款铜冲耳乳足炉秀雅古朴,经长年累积,包浆极厚实坚固,无丝毫浇铸范缝与焊疤,应是以古老的失蜡法铸造。炉口外侈,收颈,鼓腹,下腹圜收,三乳足渐起自器外底。口沿上左右各立一冲天耳。 )

( 铜冲耳乳足炉

(明,高11.2厘米,口径14.3厘米)

提起“宣德”,最容易联想起的词语便是“宣德炉”。然而此次展览中相关部分的前言却颇耐人寻味:“长期以来,文博界关于‘宣德炉’的争论可谓众说纷纭,归纳起来大致有以下两种说法:一是认为按照《宣德鼎彝谱》的记载,真正在宣德年间铸造的铜香炉有可能存在,但数量极罕见,目前所见署‘宣德’款的铜炉大都为明中叶后仿造;二是认为《宣德鼎彝谱》是明代万历、天启年间的伪书,历史上根本就没有所谓在宣德年间铸造的‘宣德炉’。我院学者经过研究后认为‘宣德炉’是一个约定俗成的名称,它泛指具有‘宣德’款和与之形制相近的不署款或署其他款的铜炉,从清宫旧藏‘宣德炉’风格看,目前还难以辨认出真正宣德年间铸造的铜炉。”

故宫专家李米佳在展览同期学术研讨会上提交了论文《清宫旧藏“宣铜”器释疑》,文中进一步指出:“本着实事求是的原则,在实物的基础上,充分参考古籍和档案,我们发现有一种称谓,无论对于明造还是清造的宣德款铜器来说,都是非常适宜、非常科学的,这就是‘宣铜’。‘宣铜’一词最初见于明代高濂《燕闲清赏笺》和文震亨《长物志》,清代《造办处各作成做活计清档》中也有出现,指铸器时以明代宣德炉的用料和冶炼方法为本,也即黄铜工艺的代称。‘宣铜’器用料丰富,质地细腻,色泽莹润,造型精致,不仅代表着宣德时期铸器的最高水平,也标志着我国铜器铸造业进入了新的发展阶段。以清宫旧藏器来看,明代的‘宣铜’器宫中也有留存,非常难得。但清代铸造的占多数,其中康、雍、乾三代的官款是当然的清造‘宣铜’标准器。当然,目前把宣炉一律称为‘宣铜’器,大家接受起来暂时还是有一定难度的,不妨仍约定俗成叫做‘宣德炉’好了。”

此次展出的“宣德炉”均为外界罕见的清宫旧藏。宣德炉的蓝本多源自古代青铜器或瓷器,其中最常见的“冲耳乳足炉”的原型即为宋瓷中的“哥窑双耳三足小炉”等。此款铜冲耳乳足炉秀雅古朴,经长年累积,包浆极厚实坚固,无丝毫浇铸范缝与焊疤,应是以古老的失蜡法铸造。炉口外侈,收颈,鼓腹,下腹圜收,三乳足渐起自器外底。口沿上左右各立一冲天耳。 )

( 青花缠枝牡丹纹军持

(明永乐,高20.5厘米,口径6.5厘米,足径10厘米)

由于频繁的对外交流,永乐时期瓷器器型受西亚文化影响颇深,经常模仿波斯的金银器造型。永乐时期纹饰一改元代、洪武朝豪放的风格,纹饰显得疏朗秀丽。永乐瓷器纹饰题材较元代丰富,但由于著名的“苏麻离青”青料容易晕散,故人物纹很少见。常见的缠枝、折枝花果纹有莲花、牡丹、菊花、茶花、秋葵、荔枝、葡萄、寿桃等。

一般认为“军持”原是印度语“knudikā”的译音,也称“军持”、“君持”,意思是“瓶,水瓶也”,为佛教僧侣“十八物之一”,用以饮水或净手。文献记载军持的生产和使用最迟在晋代就已开始,考古发现证明,军持始于唐,盛行于宋元。故宫所藏此件青花军持撇口,圆唇,细颈,垂腹,腹下连以台座式托。上半部主体为玉壶春瓶式样。足内呈台阶状,有里外两圈涩圈,系窑内烧成时使用垫圈垫烧的部位。腹一侧置长流,无柄。通体青花缠枝牡丹纹。军持有多种式样,这种造型的军持创烧于永乐时期景德镇官窑,宣德时也有烧造,品种有青花、白釉等,永乐器不署年款,宣德器署年款。

故宫博物院所藏清代宫廷画《乾隆皇帝鉴古图》上画小童子手执军持向乾隆皇帝的茶杯里倒茶,可见至清时已被用为茶器。 ) 文物宣德故宫博物院明朝故宫文化宣德炉

( 青花缠枝牡丹纹军持

(明永乐,高20.5厘米,口径6.5厘米,足径10厘米)

由于频繁的对外交流,永乐时期瓷器器型受西亚文化影响颇深,经常模仿波斯的金银器造型。永乐时期纹饰一改元代、洪武朝豪放的风格,纹饰显得疏朗秀丽。永乐瓷器纹饰题材较元代丰富,但由于著名的“苏麻离青”青料容易晕散,故人物纹很少见。常见的缠枝、折枝花果纹有莲花、牡丹、菊花、茶花、秋葵、荔枝、葡萄、寿桃等。

一般认为“军持”原是印度语“knudikā”的译音,也称“军持”、“君持”,意思是“瓶,水瓶也”,为佛教僧侣“十八物之一”,用以饮水或净手。文献记载军持的生产和使用最迟在晋代就已开始,考古发现证明,军持始于唐,盛行于宋元。故宫所藏此件青花军持撇口,圆唇,细颈,垂腹,腹下连以台座式托。上半部主体为玉壶春瓶式样。足内呈台阶状,有里外两圈涩圈,系窑内烧成时使用垫圈垫烧的部位。腹一侧置长流,无柄。通体青花缠枝牡丹纹。军持有多种式样,这种造型的军持创烧于永乐时期景德镇官窑,宣德时也有烧造,品种有青花、白釉等,永乐器不署年款,宣德器署年款。

故宫博物院所藏清代宫廷画《乾隆皇帝鉴古图》上画小童子手执军持向乾隆皇帝的茶杯里倒茶,可见至清时已被用为茶器。 ) 文物宣德故宫博物院明朝故宫文化宣德炉