隶书与八分

作者:三联生活周刊(文 / 刘涛)

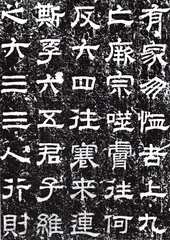

( 曹魏《正始石经》 )

( 曹魏《正始石经》 )

隶书的演变

“隶书”之名,初见东汉班固《汉书·艺文志》:秦始皇时“始建隶书,起于官狱多事,苟趋省易,施之于徒隶也”。考古出土的秦简墨迹证实,战国后期的秦国已经使用隶书。“隶者,篆之捷也。”打破了篆书裹束的结构,因其简便,这种草率的俗写体渐渐变成文吏间通行的书体。秦朝扫灭六国,疆域广大,从中央到地方,需要通过文书进行管理,文书数量剧增,隶书“约易”而实用,所以承认了它的合法性,列入“秦书八体”,推向全国。因是早期隶书,而且流行秦朝,后人称为“古隶”、“秦隶”。

许慎《说文解字叙》说,隶书是“秦始皇使下杜人程邈所作”。经过历代加工,这个传说在唐朝演绎为一个完整的故事:“程邈字元岑,始为县衙狱吏,得罪,始皇幽系云阳狱中,覃思十年,益大、小篆而为隶书三千字。奏之,始皇善之,用为御史。以奏事繁多,篆字难成,乃用隶字,以为隶人佐书,故名隶书。”程邈造隶书之说,裘锡圭分析:“在隶书逐渐形成的过程里,经常使用文字的官府书吏一类人一定起过重要作用,程邈也许就是其中起作用比较大的一个;也有可能在秦的官府正式采用隶书的时候,曾由程邈对这种字体做过一些整理工作,因此就产生了程邈为秦始皇造隶书的传说。”

两汉是文字书写的隶书时代。西汉后期完成了由秦隶到汉隶的蜕变,形成了新的法则,典型特征是波挑。王莽新朝一度改称隶书为“佐书”。东汉时,隶书成为正体,普遍用于郑重的碑刻,这种波磔分明的规范隶书,汉末书家叫做“八分”。此后,“八分”成了汉隶的专称。元朝郑杓《衍极·书要篇》刘有定注文出现“分书”,明朝赵宧光《寒山帚谈·权舆》又有“分隶”,都是八分派生出来的别名。

“八分”与“楷法”

( 东汉《熹平石经》 )

( 东汉《熹平石经》 )

东汉隶书是八分的时代。古人解释八分,异说很多,可以分为两类。

一类是从形态上解释,有两种意见。其一,八分因为“字方八分”的大小而得名。南朝《文字志》的作者王愔说:“次仲始以古书方广,少波势,建初中以隶草作楷法,字方八分,言有楷模。”其二,像“八”字向背而得名。唐朝张怀瓘《书断·八分》认为:“楷隶初制,大范几同,故后人惑之,学者务之,盖其岁深渐若‘八’字分散,又名之为八分。”当代文字学家唐兰认同王愔的解释,认为八分“实际本只是一个尺度”,指汉石经那样大小的隶书,这种隶书具有楷法,可供楷模,人们学书都从这种“八分楷法”入手,慢慢演变成一种书体的名称。

一类从字体源流解释。北宋周越《古今法书苑》载有东汉书家蔡邕之女蔡文姬的一段话:“臣父造八分,割程(邈)隶八分,取二分;割李(斯)篆二分,取八分。”这句话的意思是说,蔡邕造的“八分”是舍古隶之“八”,取篆书之“八”,故曰八分。启功吸取了蔡文姬说法的合理部分,从书体源流的角度考虑八分的命名,认为汉魏之际出现了真书雏形的“新隶书”,也顶者隶书的名分,为了区别,便把有波挑的隶书称为八分。

八分的得名,到底是出于尺度的大小,还是取“八字分散”的“相背”之义,或是法则意义的“楷法”,各有道理。八分作为隶书的一种正体形态,其书法特征,一是笔画有波挑,二是形态规整。今天的学者注意到这一点,一致认为,八分是指东汉石碑所见的那种规范整齐的隶书。

古代书家一致认为,王次仲是八分之祖。东汉蔡邕《劝学篇》说:“上谷次仲,初变古形。”西晋卫恒《四体书势·隶书序》叙述隶书演变,也提到王次仲的贡献:“隶书者,篆之捷也。上谷王次仲始作楷法,至灵帝好书,时多能者。”南朝羊欣《采古来能书人名》说:“上谷王次仲,后汉人,作八分楷法。”南朝萧子良说:“灵帝时,王次仲饰隶为八分。”

上谷郡是王次仲的籍贯。上谷设郡始于燕国,秦汉的上谷,郡治在沮阳(今属河北怀来县),辖境相当今天的张家口以东,北京延庆以西,昌平县以北。北魏郦道元《水经注》卷十三记载,王次仲“始作楷法”之后,秦始皇奇而召之,三征而不致,始皇怒其不恭,令槛车送往咸阳。途中,王次仲化为大鸟,翻飞而去,双翅落在山上,化为大翮、小翮山。这个怪异的神话传说当然不可信,但是,北魏时,上谷大翮山尚存纪念“大翮神”的庙宇,名为“次仲庙”。

王次仲的年代,南朝羊欣记为“后汉人”,很笼统。南朝萧子良说是东汉后期的“灵帝时”,时代偏晚,因为“八分楷法”的碑刻在东汉灵帝时代(168~188)已经大盛,与王次仲“始作楷法”对不上。王愔所言东汉前期章帝“建初”年间,比较接近隶书形态演变的实际状态。西汉末年的一些汉简上,已经呈现八分形态的隶书,裘锡圭指出,“至迟在宣昭之际,八分已经完全形成”。但是,就现存汉代碑刻摩崖书迹观察,西汉的铭石书见不到八分,东汉前期光武帝(25~55)到章帝(76~87)半个多世纪里,八分碑刻并不显著。章帝之后,刻碑立石的风气渐盛,八分也盛行起来,也许出于这个原因,南朝王愔说王次仲“作楷法”在东汉章帝时期。

波挑之笔是八分的重要特征,又是怎么形成的呢?王愔所谓“以隶草作楷法”就是答案。意思说,八分吸收了简易的“隶草”笔法。比如横画,收笔时迅速提笔,就出现尖尾;又如撇笔,写快了,收笔时上挑;还有捺画(磔),因为快而出锋。于是有了波挑,改变了古隶方整的形态。经过规整化的加工,就形成了八分的波挑。所以魏建功《草书在文字学上之认识》认为,八分的挑法是草书笔法规整化的产物。

《熹平石经》是八分楷法的经典

我们熟悉的东汉碑刻隶书,如《乙瑛碑》(153)、《礼器碑》(156)、《孔宙碑》(164)、《华山庙碑》(165)、《史晨前后碑》(169)、《尹宙碑》(177)、《曹全碑》(185)、《张迁碑》(186),都是“波势”分明的八分。这些风格多样的汉碑,都是地方官吏所立,往往由当地善书的书吏书丹,书刻时间集中在东汉后期桓帝、灵帝两朝。但是,当时最正规的八分样式,当属《熹平石经》(175~183)。

《熹平石经》是为宣示儒家经典的标准文本而刻,共有46碑,立在首都洛阳城南开阳门外太学讲堂前面。刊刻的经典,《后汉书》记为“五经”,《隋书》说是“七经”。刻立《熹平石经》是灵帝批准的项目,并由大书家蔡邕亲自书丹,这就决定了石经碑的地位高于其他汉碑。蔡邕用八分书写《熹平石经》,力求规整,点画结构保持高度的一致性,体现了正体的楷范样式,成为全国奉行的八分“楷法”。所以,“及碑始立,其观视及摹写者,车乘日千余辆,填塞街陌”(《后汉书·蔡邕传》)。

60多年后的曹魏正始年间,又在太学刻立石经碑,用古文、篆书、隶书三体书丹,名为《正始石经》。《正始石经》的隶书体模仿《熹平石经》,也是规整如一的“八分楷法”。此后,人们把“汉石经”和“魏石经”的八分隶书合称为“石经体”。

以现在的审美眼光看,会觉得“石经体”方板,过于程式化。但古代书家的认识和我们大不一样,汉末以来,人们习写八分,无不仰崇“石经体”的楷法。《晋书·赵至传》记载,赵至14岁时到洛阳,游太学时,遇到大名士嵇康正在摹写《石经》。北齐时,洛阳残存的汉、魏石经碑已经运到首都邺城,北齐多用八分隶书书刻碑文墓志,都是仿学“石经体”。隋朝时,宫廷所藏图书,包括石经拓本。唐朝中兴隶书,其实是承袭“石经体”,所以“唐隶”有“唐八分”之称。清朝金石学大兴,汉朝碑刻出土渐多,学隶书不再是唯“石经体”是瞻,但书家临习的那些东汉碑刻隶书,大多属于八分。■ 中国古代史汉朝隶书东汉八分王次仲