我笑他人看不穿

作者:三联生活周刊(文 / 孟静)

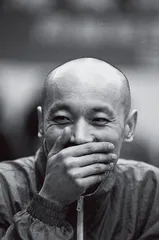

( 1994年时的葛优 )

( 1994年时的葛优 )

“是你呀”

十几年前,当马晓晴抚摸着他的脑袋说:“热闹的马路不长草,聪明的脑袋不长毛”时,人民就把葛优当了自家的儿子,“省优部优葛优”、“大智若愚”这种赞美从不吝惜送给他,似乎双方达成了某种默契,互相逗乐,用嬉笑忘记生活的不快。因此,即使葛优犯点小错也是人民内部矛盾,何况他是那么谨慎,用赵宝刚的话说:“厚道人,说话办事不会让你难受,而且让你很舒服,他为人处事的哲学观念就是与人为善,说修养吧稍微有点高了,说油滑又有点低了。”葛优这种特质极其吻合中国人的价值观,因此群众特别拿他当自己人。有次他喝了酒开车,被警察拦下了。警察一看,说声“是你呀!”亲自开车把他送回家。

葛优用自嘲、灵敏、小心翼翼把自己的形象调剂到最佳状态,他充分领悟了“过犹不及”的含义,无论工作或是生活,总位于最安全的界限之内。冯小刚在《我把青春献给你》中曾讲过:《纽约时报》约葛优采访,他推托说要给父母买地板革,冯小刚劝他,正好趁此机会扬名国际。葛优却认为,他并不准备混好莱坞,让外国人知道他做什么。

这种踏实的实用主义一直贯穿着他的人生,当他的妈妈施文心、北影厂的一位剧本编辑想为葛优写一本传记时,他并不情愿。葛存壮回忆起那段时,告诉本刊记者:“老伴年龄大了,出于感情上的需要,再说出书热已经过去了,妹妹葛佳20多岁就离开家,想以母亲、妹妹的角度写葛优。”拗不过亲人的情感需求,葛优勉强同意了。他为这本书起名《都赶上了》,自谦运气决定自己走到今天,而同时期出道的伙伴如大浪淘沙,唯独他留在了浪尖。

童年

( 葛优和母亲施文心 )

( 葛优和母亲施文心 )

葛存壮和施文心住在北影小区的一套普通住宅里,对面的窗子是另外一套两居室,统战部分配给葛优的房子,但他从没有住过,现在堆满了杂物。葛佳早早出国,老两口和保姆以及一只名叫卡拉的狗生活在一块,最近家里增添了一名新成员,葛优养了一阵鹩哥,因为常常出差,送了回来。“卡拉”是只博美,看见生人非常兴奋,狂吠不已,打心眼里好客。

对于父母来说,成年了的子女其实是非常陌生的,远不如子女的朋友知道得多。在葛优青春期最关键的时间,正赶上“文化大革命”,葛优和妹妹被托付给邻居。两代人的感情建立期起始于葛优报考文艺团体,所以每次采访,葛存壮都会说,那些事讲过很多遍了,但他还是忍不住按照自己的逻辑把一切从头复述,尤其是考学的点点滴滴。

( 葛存壮 )

( 葛存壮 )

在父母和邻居眼里,葛优内向、温顺。葛存壮从来不打他,但他永远很严肃,有事没事就找葛优谈话:“你过来,坐那儿!”葛优战战兢兢坐下。“最近你在学校怎么样?淘气没?值日、扫地、擦玻璃认真一点!”中学时他又换一套磕儿。等葛优插队时,他会教育说:“要听贫下中农的话!”

同学眼里的葛优也是不起眼的,刘长桥从幼儿园时期就和他是同学,葛优会拉点胡琴,学习成绩中不溜,谈不上爱好文艺,北影厂是名人院,好几个同学是明星后代,葛优在其中属于默默无闻型。

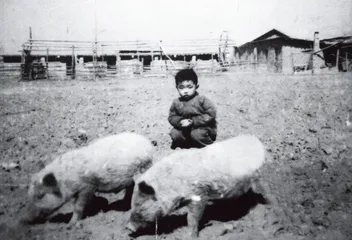

( 儿时葛优 )

( 儿时葛优 )

葛优在家中非常老实,从没让家长烦心过,唯一一次反抗是把父母的钢笔、墨水瓶、笔筒整整齐齐排放在地上,以表示不满。施文心让我们看一幅照片,葛优蹲在几头猪中间,非常入神地守着它们。葛存壮笑说:“他注定要当猪倌的。”葛氏夫妇在大兴干校劳动,葛优兄妹去那玩,游泳、抓蛤蟆,别人把蛤蟆剥皮,他只敢看着,绝不动手。

“他小时候大概十一二岁的时候跟我们家正好是一墙之隔的邻居,那时候住的是筒子楼,就是一个很长的楼道,一间一间的房子,正好他们家和我们家合用一个厨房。”导演黄健中回忆,家里在公用厨房里养了只母鸡给夫人金萍补身,葛优每天都去和鸡玩,杀鸡的时候,他号啕大哭。

他不敢坐飞机的毛病全国皆知。“我就恨,这点你不如你爸爸。”葛存壮多次和葛优宣传火车也会出事故的,并且问他:“坐火车累不累?”葛优回答:“提速了。”

黄健中眼里葛优文静腼腆,怎么也想不到他能当演员。可在黄夫人金萍的印象中,他并不内向,胆子也不小。某天她听到葛佳爆发出一声哭喊,过去后听葛优愤怒声讨妹妹把酵母片当糖吃,所以打了她。“文革”中葛存壮和另一位善演反派的演员安震江分属两派,打过派仗,葛优都看在眼里。他见四下无人,往安震江的新自行车上撒尿,还把车铃卸了。

在他成名之后,葛优的同学和葛存壮数说他的“事迹”:上课时脑子里想着样板戏的唱腔,突然吼上一嗓子。老看爸爸演反派,他也弄根木棍别腰里,带一帮小孩战斗,嘴里喊着“哟西”。葛存壮才明白:他只是在父亲面前拘束,如果在家里看到儿子这么爱模仿,就不会认为他不是演员的材料。

刘长桥记得他们是1971年上的中学,像《阳光灿烂的日子》里的轻狂中学生一样,每个班都有极其淘气的男孩子,葛优的小把戏就显得很温和了。他最多趁老师写字时滑着旱冰鞋在教室乱窜,或者坐在椅上玩青蛙跳,有时蹿到暖气片上,但男生们组织去外校打架,头破血流的大事是绝对找不到葛优的,因此他被划归到“老好人”行列。

“他face不行”

施文心是知识分子,葛佳一向成绩出众,考取了北大哲学系,少女时期即成为家中骄傲。相形之下,少年葛优就显得平凡了。母亲常说他是干巴瘦的小猴,对象都不好找。又逢读书无用论,黄帅挂帅的年代。葛存壮演过《决裂》中的孙子清教授,就是极“左”思潮的产物,颂扬工农兵上大学的好处。

葛优是最后一批下乡知青,在昌平的公社里当了两年半猪倌,爱护小动物的他也不堪这样没有将来的日子。他从小有点绘画基础,线条准确,美术字写得也不错,父母满心希望他能报考电影学院的舞美或摄影专业,没曾想,他提出:我要当演员。

直到今天,葛存壮夫妇对着记者还是感叹当年的走眼。“我的儿子我最了解,事实证明:我对儿子很不了解。”他们背后商量时说:“小嘎行么?他有点蔫,放不开,没什么大出息。演员要有camera face,他face不行,虽说不难看,也不漂亮,不吸引人。”为了顺利回城,葛存壮去公社找过书记,对方支持葛优报考文艺。

一开始,父母只是看着葛优折腾。他先报了北京电影学院,尽管有同事在那里工作,葛存壮还是没托关系。一试就被刷下来了,这是葛优从艺之路上碰的第一个钉子。第二站是青艺,题目周总理逝世,老师让他表达自己的真实感受。葛优哭得一发不可收拾,老师认为他自控能力不够,只会放不会收。这次考试他偷偷去的,葛存壮事后才知道,他和妻子被儿子的执著感染,当他再考实验话剧院时,帮他走起了“后门”。

先是找老师辅导,又帮着咨询。这一次进入到即兴小品阶段,一位女考生表演“等待”,考官让葛优上去蒙上她的眼。女孩挣扎着问:“谁呀?放开我!”他就是不松手,女孩怒了:“流氓!”葛优手心全是汗,还是不松。这次又没录取。

葛存壮急了,亲自给他讲解全总文工团的考试。小品准备的是他最熟悉的“喂猪”,猪是不讲猪情的,每当葛优提着桶过来,大猪就会把小猪挤一边,葛优会拿竿子轰它们,让小猪先吃。葛存壮认为这是很好的细节,让他一定要融入到小品里。这段是他父子有史以来最亲密的时期,他们齐心协力,让葛优终于成了一名演员。直到后来的《半生缘》、《活着》还都是母亲向葛优建议接戏的。

他从来不是天才,导演们也这么认为。与之合作过《卡拉是条狗》的路学长评价说:“他是体验派代表,有种演员是感觉派,凭天才在演,而他本人的状态、习惯和男主角相差很远。开拍前我找了戏里的原型让他观察,后来我发现每次再见面,葛优都会有些变化,他越来越像那个人,从站立姿势、胳膊摆放,都设计过。”拍戏时有记者探班,转了好几圈也没找到他。

黄健中和葛优合作过一部电影《过年》,这部有赵丽蓉、梁天、马晓晴等人的群戏里,葛优的身份是好色的大姐夫,他的戏份不多,但创造了一段经典细节。在雪地上,亲人为他介绍弟媳妇谭小燕,他抓住对方的手,一直不撒手。“我很少给演员定向,当时我们做导演都要把镜头分出来分切出来的,他说:黄叔,你这怎么分成一个中近景啊,这个地方你应该分成中景,镜头一直跟着我,我握着她的手就不撒手,一直握得她跟着我上了车还不撒手。拍戏现场把我笑得,我觉得葛优是真能想主意,后来我片子拍完以后,我们先拿到密云农村去放,农民们捧腹大笑。我一想农民是爱看这种戏。后来在城里,我到电影院一看,也是到这个情节就捧腹大笑。”

有一次在表演协会黄健中讲了这故事:“我们读书的时候,永远是从角色的性格,从他的小传,都是分析人物性格为主,很少考虑到观众这时候想看什么。而他们这些演员,就是葛优、赵丽蓉啊,永远会想到观众这时候看什么。”戏里葛优需要戴头套,那个头套什么时候被马晓晴撸下来扔进井里,也是他琢磨的。“王朔的小说在那个时候的出现,也诞生了葛优这么一批非常跟平民贴近的演员,他的视觉永远是跟平民相接近的这么一个美学观念上的变化,就表演这个行当而言,确实有一种革命性。”

每个导演提起葛优,都说他是“十万个为什么”,用赵宝刚的话说:“有一颗坚定的信心,用和蔼的态度,不做无准备演出。”周晓文说,葛优不太会为别人的角色操心,比较本分。

有一份电影《秦颂》的导演周晓文和姜文、葛优对谈录。姜文一般都说:“我看可以这样。”葛优一般是问句,比如:小高渐离为什么不怕大汉?樊於期把头借给荆轲,在今天的人看来是不是太轻松了?只要是情节不合理,即使不是自己演的,葛优也会提出来。只是他的表现形式和姜文不同。姜文会追问:秦始皇什么样?周晓文说:就你这样。而葛优会穿着古装说:“头一回演这,没兜,手揣哪儿?”

他很少正面和人交锋,拍摄中难免会有争执,他经常是妥协的那方。《不见不散》的捡钱包他不想演,被冯小刚说服了很久。《没完没了》他不喜欢给吴倩莲打针那场戏,曾提出愿意包赔损失。《卡拉是条狗》里他和丁嘉莉有场床上戏,他很讨厌这段,感觉生理上不舒服,也是在导演劝说下演的。

让葛优提出异议的经常是激情戏,他抱怨过导演们让他脱,《活着》巩俐可以穿肚兜,他却要光膀子;《上海人在东京》,导演让他穿件透明浴衣,红裤头,也令他别扭。《秦颂》更过分,让他演的高渐离和朋友的女儿恋爱,强奸+乱伦,起初他很有顾虑,但又不直说,一场许晴嘴对嘴喂他米汤的戏,葛优让许晴装装样子,努着嘴,他做个下咽动作瞒天过海。

葛优是个异常敏感,察言观色的人,赵宝刚说他有根艺术的特殊神经。在我采访之前,他正在咖啡厅和另一个人聊天,见我进来,他似乎感觉到来人和他有关,想打招呼又怕认错,欲起身没起。后来那个人告诉我:当陌生人搅动气场后,葛优就没办法集中精神和她谈话了,总在走神,他对周围的气息变动太在意了。

他对赞美或批评都不会照单全收,也不会把自己敞开得多一点。有些导演如张艺谋、周晓文都说过他的表演有时外松内紧,过于收敛,葛优说:“那都是十几年前的话了。”十几年来,记者们问得最多的问题就是怎么“突破”贺岁片遗留的喜剧形象。葛优会忍不住他一贯随和的形象,回敬说:“我就不想突破了。”赵宝刚和我们开玩笑说:“这是困扰他多年的问题,你们总戳他的伤疤。他一直在求变,挺怕别人说他只能演冯小刚的戏,一演别人戏就没影响,如果《活着》公映了,大家就不会有这印象了。”他曾经和赵宝刚说:“喜剧不是我强项,我别的也能演!”

正如冯小刚也有类似的烦恼,惯性思维里他是俗文化的代表,冯小刚也抱怨过:“宝刚,咱是雅人!追求艺术的人!”赵宝刚评价说:“不能把冯小刚称为高雅文化,他是通俗里见高雅,葛优的表演也是通俗里见高雅!这正是他保持到今天的最主要原因。”

普通人

在赵宝刚眼里,葛优是认真到有点较劲的性格,但他只和自己较劲,所以像崔永元一样,长期失眠,这点倒随他父亲,只是葛老爷子是爱熬夜舍不得睡,而葛优是想睡而不得。他从青年时期每天就睡午觉,当赵宝刚为《编辑部的故事》第一次去找他时,就是某个下午,他躺在一堆群众演员丛中睡觉。张艺谋对他的回忆也是困,精神奕奕的张艺谋聊剧本聊到天亮,看见葛优用一张纸盖着脸,让导演分辨不出他到底是醒着还是睡着了。有时夜里23点,他会往家里打电话:“我是小嘎,睡了么?”父母总是很欢喜地等待他回来聊天,直到施文心瞌睡得睁不开眼。

《大撒把》是葛优早期代表作之一,和别的导演一样,夏钢对葛优的认识也是“内秀,不善于表达,稍微有些笨拙”。观众以为生活中的葛优像贺岁片里那样耍贫嘴,夏钢说:“贫不是他特长,他是吞吞吐吐找不到合适用词的逗,让他耍贫他会别扭。”拍完戏后夏钢预言:中国男演员有两个人会长时期占据高位置,姜文和葛优。

刘长桥一直强调葛优是“普通人”,因为忙,他很少参加同学聚会。1994年同学们在圆明园聚会,葛优很想参加,他自己跑到圆明园转了一圈,没找着,晚上又找到班长家。从他考入全总文工团后,很是跑了几年龙套,那时同学中有做生意发财的,他更是不显山露水了。父母很为他的婚事发愁,说他瘦猴似的谁能看得上,还托同学们帮他留意。

通常儿女的情感经历父母都不大清楚,所以葛存壮回想起来说:“他真正谈恋爱,就是他妈在书里写的那次吧。”那次只拉过姑娘的手,还是借着下坡的机会,那姑娘嫌他没前途又不会说话,吹了。在全总时,他表态想追一位女演员,又没成功。事隔多年再见面,他还问她:“后悔了吧!”那演员说:“我才不后悔!”

他有很多圈中好友,从早期的梁天、谢园三“顽主”,到个性相反的陈道明。今年赵宝刚到海南探班,翻出一张旧相片,王朔、冯小刚、葛优与他18年前的合影,他们按照当年的姿势重新摆拍了一张,除了冯小刚,每个人都发福了。姚晨发微博说:“冯导连衣服都没换。”那几天有个剧组工作人员想请葛优看一部小说,冯小刚在旁边说:“他会这么答复你:一二三四五六七。”等那工作人员回来,说,果然,他就是这么说的。同样的,葛优也观察着冯小刚,当有人挖好坑等冯小刚跳时,葛优会提前说:“别跳。”但他也知道冯肯定会跳,等他跳完,会看到葛优站在坑边乐。

路学长评价说:葛优是兼具草根与文艺气质的演员,这个文艺气质是指他是有明星光环的。采访时葛优一直叼着一根粗大的雪茄,那雪茄总灭,他要不时地去点燃它。听人反映说,葛优很不喜欢“葛大爷”这个外号,他觉得土,同时也把他叫老了。他很在意形象,也挺爱美,如果叫他葛老,他就不觉得叫老了。他有他的傲气和性格,只是尽量敛着,不向无关的人外露。■

(实习记者魏玲、童亮对本文亦有贡献) 中国电影导演他人大导演葛存壮活着赵宝刚冯小刚葛优