《晋贤十四帖》的前尘往事

作者:三联生活周刊(文 / 刘涛)

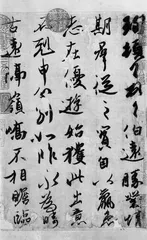

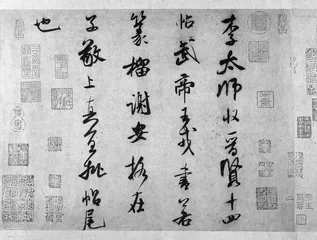

( 从左至右依次:西晋陆机《平复帖》;东晋王珣《伯远帖》;米芾《李太师帖》 )

( 从左至右依次:西晋陆机《平复帖》;东晋王珣《伯远帖》;米芾《李太师帖》 )

乾隆皇帝收藏的晋人名迹四帖,陆机《平复帖》、王珣《伯远帖》、王献之《中秋帖》现藏北京故宫,王羲之《快雪时晴帖》则在台北“故宫”。当年乾隆看重王氏三帖,都是行书,奉为“三希”之宝,放在养心殿西暖阁里,时时把玩,多次题跋。《平复帖》是章草,放在乾隆生母皇太后钮祜禄氏住处寿康宫,所以帖上既无乾隆题跋,也无内府诸玺。

这四件煊赫之迹,《快雪时晴》是唐摹本,《中秋》是米芾节临本,《平复》、《伯远》两帖为晋人真笔,这是目前鉴定界的共识。

《平复帖》、《伯远帖》 原属《晋贤十四帖》

《平复帖》出清宫是在乾隆四十二年(1777),作为皇太后钮祜禄氏的“遗赐”赏给成亲王永瑆(1752~1823,乾隆第十一子),永瑆因此取了“诒晋斋”的室名。光绪六年(1880),代管成亲王府事的恭亲王奕訢把《平复帖》据为己有,传到其孙溥伟、溥儒一代。1937年,溥儒(心畬)丧母,为尽孝心,治丧场面盛大,为筹巨资卖家当,经傅增湘斡旋,“民国四公子”之一的张伯驹(丛碧)斥巨资购得《平复帖》。1956年底,张伯驹把《平复帖》捐给国家。

全面考察《平复帖》的文章,最早的是王世襄的《西晋陆机〈平复帖〉流传考略》,发表在《文物参考资料》1957年第1期。王世襄在1947年曾向张伯驹借阅《平复帖》一月有余,著录帖中的题跋和印章,考证源流。他发现,“上面有唐末鉴赏家殷浩的印记。这方收藏印盖在帖本身字迹的后面,靠近边缘,长方形,朱文,颜色虽极暗淡,但‘殷’字上半边、‘浩’字的右半尚隐约可辨”。现在彩印的《平复帖》动过清洗“手术”,看不到隐约可辨的印痕了。米芾《书史》著录《晋贤十四帖》提到陆机帖,以及“殷浩”印,所以王世襄认为,“《平复帖》是所谓《晋贤十四帖》中的一件”。后来启功撰《〈平复帖〉说并释文》,也是如此判断。

《伯远帖》是在1924年溥仪出宫时被敬懿皇贵妃带出紫禁城的,与《中秋帖》一起,卖与古董商,后流落香港。1950年,周恩来总理指示拨款,托人购回,《伯远帖》与《中秋帖》又回归故宫。

《伯远帖》也是印痕累累,在末行“嶠”字左边的空白处,依稀可见浅淡的半印痕迹,经穆棣细心辨认,确认是“殷浩”印之半。1999年穆棣发表《王珣〈伯远帖〉考》,依据米芾的著录,认为《伯远帖》就是《晋贤十四帖》卷中的王珣帖。

《晋贤十四帖》的流传

米芾30岁以后锐意收藏,“阅书白首”,所见年代最早的名家墨迹就是这卷《晋贤十四帖》,许为“天下法书第一”,而且做过详细著录。36岁作《宝章待访录》,他题为“晋武帝、王浑、王戎、王衍、郗愔、陆统、桓温、陆云、谢安、谢万等十四帖”。此后的诗文、题跋多次提到这卷晋帖,改称《晋贤十四帖》。日本东京国立博物馆藏有米芾墨迹“行书三帖卷”,其中《李太师帖》帖文是评论《晋贤十四帖》的书法的。

( 太平公主胡书印(见《出师颂》本幅纸尾) )

( 太平公主胡书印(见《出师颂》本幅纸尾) )

米芾《书史》记录了《晋贤十四帖》卷中各帖的书写者:“第一帖张华真楷,钟法;次王濬;次王戎;次陆机;次郗鉴;次陆珫表,晋元帝批答;次谢安;次王衍;次右军;次谢万两帖;次王珣;次臣詹,晋武帝批答;次谢方回;次郗愔;次谢尚。”其中的“陆珫”,米芾《好事家帖》写作“陆统”,皆属陆玩之误。陆玩(278~341)字士瑶,江苏苏州人,陆机从弟。卷中17人书迹,西晋7人,东晋10人,有两晋开国皇帝武帝、元帝,名臣包括文学家、清谈名士、书法家。古人以一纸为一帖,按此计帖数,“臣詹,晋武帝批答”,“陆珫(玩)表,晋元帝批答”应该都算一帖,细数下来,卷中有16帖,与米芾所称“十四帖”不符。米芾见《晋贤十四帖》仅一次,如果所记帖数无误,恐怕另有所误。如“谢方回”,晋代文献无此人,而郗愔字“方回”,也许“谢方回”一帖是误记,或是衍文。

这些晋人书迹,原是零散的单帖,藏于内府者盖有官印,私家藏品盖有私印。米芾著录的印章,最早是“太平公主胡书印”。唐人窦蒙《述书赋注》、张彦远《历代名画记》都说到太平公主有“胡书印”,所以米芾见到“胡书印”便指为太平公主。张彦远说,胡书四字的梵音是“三邈毋驮”,未说是否为“太平公主”四字的胡书。2003年,北京故宫从中国嘉德拍卖公司回购的《出师颂》墨卷有一方胡书印,也许与《晋贤十四帖》中的胡书印相同。太平公主是高宗与武则天所生小女,中宗、睿宗的胞妹。中宗复位之初的神龙年间(705~706),“贵戚宠盛,宫禁不严,御府之珍,多入私室”,太平公主拿走数函名迹,包括王羲之小楷《乐毅论》。太平公主骄横放纵,多次参与宫闱内斗,最后被其侄子玄宗赐死。卷中谢安帖上“开元”两小玺印缝,是玄宗内府印。“翰林”印是德宗朝翰林院官印。

再晚一些的唐朝印章都是私家收藏印。谢安、谢万帖上有王涯“永存珍密”印。王涯(约764~835)字广津,太原人,唐文宗时做过宰相,“甘露之变”被宦官集团腰斩。《唐书》记载,王涯“贪权固宠,不远邪佞之流”,“财贮巨万”,但他“居常书史自怡”,所藏图书之多,可与秘府相侔。

他好收藏,“前代法书名画,人所保惜者,以厚货致之,不受货者,即以官爵致之。厚为垣,竅而藏之复壁”。王涯被杀,藏品被人“剔取奁轴金玉,而弃其书画于道”。《晋贤十四帖》卷前有“梁秀收阅古书”印,卷后有“殷浩”印,印色不一样,“殷浩以丹,梁秀以赭”,米芾说两人是“唐末赏鉴之家”。

启功认为,各帖收集合装为《晋贤十四帖》大卷是在唐末,即梁秀、殷浩之时。此后王溥收得这件合装的大卷,盖了“王溥之印”,是卷中最晚的一方印。王溥(922~982)字齐物,山西祁县人,后周宰相,当时职位在殿前都点检赵匡胤之上。入宋后,进位司空,宋太祖曾对身边人说:“溥十年作相,三迁一品,福履之盛,近世未见其比。”太宗朝,封为祁国公。王溥性宽厚,美风度,好汲引后进。他吝啬,又善理财,“所至有田宅,家累万金”。亦好学,手不释卷,所撰《唐会要》、《五代会要》,至今仍是研究唐、五代典章制度的重要典籍。王溥有四子,《晋贤十四帖》传给次子国子博士贻正。

北宋淳化年间(990~994),太宗令侍书王著刻《阁帖》,曾向王贻正借古帖。郭若虚《图画见闻志》[成书于神宗熙宁七年(1074)]记载:“王文献(王溥)家书画繁富,其子贻正继为好事。尝往来京雒间,访求名迹,充牣巾衍。太宗朝,尝表进所藏书画十五卷,寻降御札云:‘卿所进墨迹并古画,复遍看览,俱是妙笔。除留墨迹五卷、古画三卷领得外,其余却还卿家。付王贻正。’其余者,乃是王羲之墨迹、晋朝名臣墨迹、王徽之书、唐阎立本画《老子西升经图》、薛稷画鹤,凡七卷。”太宗退还王贻正的那卷“晋朝名臣墨迹”,大概就是《晋贤十四帖》。米芾几次提到,《晋贤十四帖》的郗愔帖两行刻入《阁帖》,即《阁帖》卷二的郗愔草书《廿四日帖》。

叶梦得(1077~1148)《石林燕语》(卷三)也说到借帖:“太宗留意字书。淳化中,尝出内府及士大夫家所藏汉、晋以下古帖,集为十卷,刻石于秘阁,世传为《阁帖》是也。中间晋宋帖多出王贻永家。贻永,祁公之子,国初藏名书画最多。真迹今犹有为李驸马公炤家所得者,实为奇迹。”王贻永在仁宗至和年间(1054~1055)官拜宰相、检校太师兼侍中,官位高,名声大,所以叶梦得说太宗向“王贻永家”借帖。叶氏说王贻永是“祁公之子”,米芾所谓“丞相子”,都是把贻永视为王溥之子,虽有误,却事出有因。王贻永本名克明,咸平六年(1003)“尚太宗女郑国长公主”,宋真宗令他改名贻永,以与公主平辈,也就与他父亲贻正同辈了。王贻永儿子名道卿,官品不高,任“西上合门使”,大约在神宗朝,他把《晋贤十四帖》售与“李驸马公炤”。

李驸马名玮字公炤,也称李太师。其父李用和,杭州人,少贫困,“居京师凿纸钱(冥币)为业”。李用和有个姐姐,送进宫里谋生,为刘皇后侍儿,“司寝”真宗,幸而有娠,产赵祯,即后来的仁宗(1010~1063)。赵祯在襁褓就被刘皇后抱走,据为己子。仁宗13岁继位,刘太后垂帘摄政,打发仁宗生母李氏为真宗守陵,李氏卒于明道元年(1032),临死才得到宸妃的封号。次年刘太后去世,仁宗从燕王口里知道李宸妃是自己生母,号啕痛哭,下诏自责,尊李宸妃为皇太后,拜李用和为“彰信军节度使、检校侍中”。后来又将长女兖国公主(1038~1070)下嫁李玮。李玮“以朴陋与主不协”,婆媳关系也紧张,公主进宫告状,“屏居内廷”,李玮降职贬到外地,一度夺去驸马都尉。公主死后,李玮又贬到陈州安置,神宗朝遇赦还京,官至建武军节度使,检校太师,元祐八年(1093)卒,哲宗“临奠哭之”。《宣和画谱》记载:李玮喜吟诗,才思敏妙。能章草、飞白、草隶诸体,为仁宗所知,而仁宗也喜欢写飞白书。李玮善水墨画,但作画凭兴致,传于世者绝少,士人亦不知其能画。

米芾的眷念

米芾51岁为好友王涣之写过一首《太师行寄王太史彦舟》诗,回忆他们在太师李玮家鉴赏《晋贤十四帖》的往事:“太师天源环赐第,自榜回鸾鸦雀避。好宾嗜古富图书,玉轴牙签捧珠翠”;“王郎十八魁天下,招我同延贵客星”云云。宋制:“驸马都尉宅,(公)主薨,例皆复纳入官,或别赐第。”李玮是在公主死后回京,赐第天源河畔,米芾故谓“太师天源环赐第”。王郎指王涣之,字彦舟,米芾比他年长,所以唤“王郎”。去李玮家的情形,《书史》也有记载:“余同王涣之饮于李氏园池,阅书画竟日,末出此帖,枣木大轴,古清藻花锦作标,破烂无竹模,晋帖上反安冠簪样古玉轴。余寻制,掷枣轴池中,拆玉轴。王涣之加糊,共装焉。一坐大笑,要余题跋,乃题曰:李氏法书第一。亦天下法书第一也。”

这次“太师行”,米芾后来说是“元祐中”,未详哪一年。曹宝麟《抱瓮集》里有篇文章索隐米芾《太师行寄王太史彦舟》诗的本事,依据米芾的几则题跋,推定为元祐二年(1087)。但是,米芾《宝章待访录》已将《晋贤十四帖》列入“目睹”部分,而篇首序言所署年份是“元祐丙寅”,即元祐元年,米芾见到《晋贤十四帖》,估计不会晚于此年。

米芾见到《晋贤十四帖》,特别是西晋书迹,让他大开眼界,回家“追写数十幅”,却如邯郸学步,自谓“可笑可笑”,恨不得弃笔砚。甚至神情恍惚,“磨墨终日,追想一二字以自慰”。有一年,薛绍彭写信米芾,说他“新收钱氏子敬帖”。薛绍彭父亲薛向是王安石变法时期的重要人物,任高官,有财力。米芾建议他,“宜倾囊购取”李玮家所藏“二王以前帖”,并寄诗怂恿:“二王之前有高古,有智欲购忘高赀。殷勤分治薛绍彭,散金购进重题跋。”

米芾很想得到《晋贤十四帖》,自知财力不足,“欲尽举一奁书易一二帖”,有诗道:“当时倾箧换不得,归来呕血目生花。”(《太师行》)米芾看中的“一二帖”是晋武帝、谢安两帖。晋武帝帖“纸糜烂而墨色如新,有墨处不破”,“书若篆籀”,米芾说,相比之下,二王书法“顿有尘意”。那件谢安帖的书法,米芾认为格调高于王献之,曾以奇玩博取,“议十年不成”。李玮去世五六年后元符年间(1098~1100),蔡京得到米芾想要的谢安帖,他与米芾有“论文写字不相非”的友情,在徽宗建中靖国元年(1101)让给米芾。为此,米芾额其居室为“宝晋斋”,并将这件谢安行书刻入《宝晋斋法帖》,名为《八月五日帖》。

《晋贤十四帖》大卷在元符年间割裂,一些帖的去向,可在著录徽宗内府藏品的《宣和书谱》里找到踪迹,比如,陆机章草《平复帖》、王珣行书《伯远帖》、陆玩行书《贺瑞星表》(帖名下附注“晋元帝批”),都已割成单帖,各表一卷,各有帖名。米芾据几曾看、白首眷念的那卷《晋贤十四帖》,从此不复存在。■ 前尘往事中国古代史中秋帖太平公主米芾书法宋朝十四平复帖晋贤