从太空到你的脸:卫星影像40年

作者:陈晓(文 / 陈晓 石鸣 林楠)

( 1972年1月27日,联邦德国一所学校的师生在观看卫星接收器终端和一些卫星图片 )

( 1972年1月27日,联邦德国一所学校的师生在观看卫星接收器终端和一些卫星图片 )

LANDSAT:天空之眼

已经年过八旬的尼古拉斯·肖特博士仍然清晰地记得他第一次看到地球资源卫星拍摄的遥感图像的场景:“上百个科学家聚集在控制中心等待着,呈现在我们面前的是一张宝丽莱式的图像,显示了位于从明尼苏达到得克萨斯一段卫星轨道上的地面区域,但没有人知道自己具体看到的是哪儿。我们翻出一本地图册,但是一开始还是找不到,有人觉得看上去很像达拉斯北面一带,但卫星图像上被解译为水域的黑色形状和地图对不上。”后来他们发现,这本地图册是10年前出版的,而这一地区在10年内新建了至少两处用于贮水的人工湖。几个小时后,不止一张,几十帧卫星图像被集中发回,地理学家们首先被震撼了。“我之前真是大错特错。”肖特博士在电话里向本刊记者回忆往事的声音颤颤巍巍,“我完全没有思想准备能看到这么高质量的地面照片,你可以说我之前对地球资源卫星持怀疑论,但是一看到这些图像,我立刻成了地球资源卫星的拥趸。”

第一颗地球资源卫星于1972年7月23日由美国航空航天局(NASA)发射升空,1975年改名为Landsat 1号卫星。肖特博士既是Landsat项目最早一批参与者之一,也因Landsat改变了自己的职业道路。“之前我是研究阿波罗飞船从月球上取回的岩石样本的,Landsat升空那会儿,我刚刚开始接触卫星遥感,之后就跟Landsat难解难分,一直干了将近20年才退休。”他告诉本刊记者。学地质出身的他第一眼就意识到Landsat图像在地图测绘方面的价值。“它们简直就是为地理学家而设的,从地质学观点来看,简直太壮观了,”他谈起老本行时不禁滔滔不绝,“你可以清楚地看到河流、山峰、岩石、断层、植被以及道路、城市。我当时对我周围的人说,如果其余的卫星图像的质量都像这样,那么应该有人把这些图片编辑成一本地图册,让全世界都看看。”

他说这话时,没想到自己就是那个编辑者。接下来,他花了5年时间编撰了世界上第一本公开发行的卫星遥感地图册——《地球使命:Landsat看世界》。

Landsat 1号发射升空后,正常运作了3个月就向地面送回了5.3万张地图照片,每帧图像覆盖地表180公里见方的区域。而卫星每18天(从Landsat 4号开始缩短为16天)完成一次对整个地球表面的扫描。后续数据还在源源不断地涌来,每秒数据流量为84兆。据统计,每个循环周期内卫星发回的扫描图像的数据量大约相当于21部大英百科全书。所有这些遥感图片,经过地面校准和定位,即可变成地图。“我们从地球资源卫星得到的首要发现就是,我们所有的地图,无论是地理学的还是地形学的,全都过时了。”NASA戈达德太空飞行中心的研究员保罗·劳曼告诉本刊记者。

( 1975年泰国班考克,尼古拉斯·肖特博士在东南亚卫星遥感大会上发言 )

( 1975年泰国班考克,尼古拉斯·肖特博士在东南亚卫星遥感大会上发言 )

“我是第一个带着Landsat图像去实地比对的人。”肖特博士回忆道。发射那年的8月,卫星碰巧拍下了几幅没有云层遮挡的怀俄明州卫星图像,他揣着这几张打印图片,在实地花了整整两天时间进行测绘,学习读图和利用卫星图像定位,“那是一次非常新鲜的体验”。Landsat 1号卫星首次配备多频谱扫描仪(MSS)作为传感器,比起之前使用电视摄像机的气象卫星和海洋卫星,从几百公里轨道往下看的精度一下从近似肉眼分辨力提高到了百米以内。在实地勘测中,肖特博士进一步发现,“在既有卫星信号80米的分辨率下,由于不同位置的泥土反射光的强度不同,线性地物窄于20米时依然可以在图像上辨认”,加之一系列借助计算机来提高精度的图像处理技巧。“Landsat地图不仅能显示地形地貌,而且还能够显示地面的性质:地块如何被使用,上面都有什么,哪里湿润哪里干燥等等。”科普作家斯蒂芬·霍尔由此向人们指出。

地理学家开始研究如何利用Landsat作为地图测绘的工具,这一主题成为美国《地理时代》杂志1973年的一期封面故事。1974年秋天,肖特博士在CBS电视台上向美国公众普及Landsat卫星遥感成像原理。1977年《地球使命:Landsat看世界》一书出版后几个月内销售一空,印数追加了一倍,而在接下来的5年内,与此书类似的图册至少又出版了4本。“Landsat从质的意义上改变了人类测量大自然的能力。”斯蒂芬·霍尔说。时任美国航空航天局局长的詹姆斯·弗兰切则评论,Landsat卫星“教会我们一种观看的新方式”。

( 美国第一颗地球卫星Explorer 1项目负责人(从左至右)威廉·皮克林、詹姆斯·范·艾伦和冯·布劳恩(摄于1958年) )

( 美国第一颗地球卫星Explorer 1项目负责人(从左至右)威廉·皮克林、詹姆斯·范·艾伦和冯·布劳恩(摄于1958年) )

Landsat:命途多舛

然而,追溯上世纪60年代,与NASA的阿波罗登月计划相比,Landsat项目一度差点胎死腹中。一方面,50年代的民用卫星遥感图像的质量相当落后,发展卫星遥感的科研价值受到质疑,许多科学家认为遥感不如航拍。另一方面,更重要的是政治和军事的考量,地图中土地的边界也是国界,地图测绘与政治脱不开干系。美国国防部和美国国务院一开始就反对Landsat计划,前者担心国家安全保密问题,而后者则害怕对他国国土不经其允许进行遥感拍摄会引起不必要的外交纠纷。美国预算署(后更名为预算管理办公室)则拒绝为Landsat拨款。实际上,60年代中期,使用卫星遥感技术进行机密勘探行动已成为美国空间项目的一个发展重点,但是白宫和五角大楼将这一技术视为自己的特权。“他们不仅严禁将军用卫星遥感延伸至民用,还抑制民用在这一领域的自主发展。”Landsat历史学家帕科拉·麦克说。

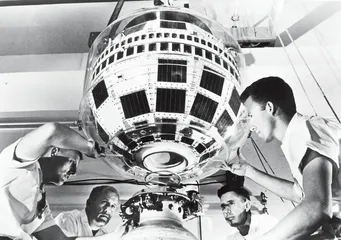

( 1962年7月11日,技师们将Telstar广播卫星安装到德尔塔火箭的第三级 )

( 1962年7月11日,技师们将Telstar广播卫星安装到德尔塔火箭的第三级 )

“支持的主要力量之一是美国地质调查局。”肖特博士告诉本刊记者,“Landsat的设想最先就是由他们提出的。他们需要精度较高的图像完成地图测绘。另一支支持力量是美国农业局,他们想借助地球资源卫星来研究地表的耕种面积、作物生长、病虫灾害预防等等。”而在帕科拉·麦克看来,最着急的是美国内务部,“他们对卫星传感器功能的要求最少,巴不得赶紧发一颗上天运作起来,以协助自己的日常工作”。

在这场拉锯战中,谁能争取到NASA的支持,谁就能离目的更近一步,而NASA当时正专注于与苏联进行太空竞赛,对发展民用太空项目并不感兴趣。1965年,NASA终于答应开始研究地球资源卫星项目的可行性,却拖拉了一年无甚进展,帕科拉·麦克甚至在其著述中怀疑,“NASA也许与国防部或者国家安全委员会签订了秘密协议,故意拖延这一项目的进展”。1966年9月,时任美国地质调查局局长的威廉·帕科拉做了一个惊人之举,他联合内务部秘书召开一个临时的新闻发布会,先斩后奏地宣布NASA已经同意与内务部合作,将于1969年发射一颗满足内务部自己需求的地球资源观测卫星,预算仅为2000万美元。消息立即上了《纽约时报》的头条,毫无准备的NASA大吃一惊,紧接着勃然大怒。“第二天一切都爆发了,白宫准备追杀他,五角大楼准备追杀他,国务院准备追杀他。”威廉·帕科拉的妻子后来回忆道。然而,由于公众对内务部这一计划的反应出乎意料的热烈,被“绑架”的NASA决定拿回主动权,自己来主导这一地球资源卫星项目。

( 工程师检查Landsat 7卫星 )

( 工程师检查Landsat 7卫星 )

Landsat项目被赶鸭子上架后,其名分成了一个遗留问题:这到底是一场科学技术试验,还是提供了一种常规、可靠的民用服务?若认定它是试验性的,将失去以内务部为首的美国政府行政部门的合作,若认定它是常规运行的,则意味着这一机密技术向民用领域的扩展,美国国会不愿意为其拨款。这个定位纷争实际上是之前对峙双方矛盾的延续。而到60年代末期,年年耗资巨大的阿波罗登月计划和久持无解的越南战争加剧了美国预算署对Landsat项目的开支的保守态度。Landsat正式立项的第二年,预算署就取消了针对该项目的拨款,次年又把Landsat项目的预算缩减了3/4,即使到了Landsat发射前夕,预算署还在建议取消备份卫星的建造。

技术指标方面,支持Landsat的势力各自为政,主张南辕北辙,而反对Landsat的一方则竭力抑制其技术进步。最后妥协的结果是,“1972年建立起来的Landsat卫星系统整体来看并没有进行什么意义重大的科技创新,只是一系列已有技术的新式组合”。肖特博士说,从Landsat 1号卫星到1999年发射的Landsat 7号卫星,30年间,“它们成像的精度并没有与时俱进,仍然属于中精度范畴,你不可能看到地面上非常小的物体,最新的技术在Landsat卫星上的应用仍然有限”。

( Landsat卫星模拟图 )

( Landsat卫星模拟图 )

Landsat面临的真正挑战最终来自于“冷战”结束后国外同一领域的商业竞争。“上世纪90年代初,NASA的一个领导去俄罗斯访问时,俄罗斯人给他看了一些俄罗斯地面资源卫星拍摄的高分辨率图像,这些图像正在由俄罗斯向全世界公开售卖。据俄罗斯人说,图片的分辨率大概是2米,这个分辨率相当高了。”肖特博士向本刊记者回忆,“他把图片带了回来,NASA把图片给我,上面照的是俄勒冈。在俄勒冈州立大学的帮助下,我去到实地,测绘发现其分辨率的确达到了2米。这个消息接着传递到了NASA总部。从那以后,他们显然也开始倾向于认为,如果这种分辨率的图片已经可以公开在市场上买到的话,军方也就没有理由为自己对高分辨率图片保密的行为辩护了。”

另一方面,更强有力的冲击是以法国Spot Image公司为首的私有化卫星遥感图像公司的兴起。“私有卫星图像覆盖的面积相对较小,但是分辨率很高,这是现有的Landsat卫星系统所无法比拟的。”肖特博士说。

( 1957年10月,弗里德·维普尔(左)和约瑟夫·海尼克(右)在哈佛大学校园内布置Sputnik 1号卫星轨道模型 )

( 1957年10月,弗里德·维普尔(左)和约瑟夫·海尼克(右)在哈佛大学校园内布置Sputnik 1号卫星轨道模型 )

从10米到2.5米

Spot Image公司成立于上世纪80年代,是世界上第一家把卫星影像商业化的公司。它与中科院地球观测中心的合作机构——北京视宝卫星图像有限公司副总经理徐丽萍告诉本刊记者,这其实是法国政府算的一笔政治账,能在美苏两个超级大国激烈竞争的领域占得一席之地。“虽然美苏的太空发射技术、平台都更强,但在资源卫星这一块,没人能忘了法国。”徐丽萍说。

( 1957年10月,科学家罗杰·加列特在绘制Sputnik 1号卫星的运行轨道 )

( 1957年10月,科学家罗杰·加列特在绘制Sputnik 1号卫星的运行轨道 )

Spot公司成立之初是一家“红帽子企业”,法国宇航局控股41%,负责卫星的研制发射,而卫星上天后的维护,对卫星影像的后期处理应用,则由Spot公司来运营,自负盈亏。这种商业模式被后来很多国家仿效。即使是现在全球最大的私有卫星影像公司,都没能完全脱离政府和军方的扶持。Spot公司有两套管理班子,总经理负责业务,而总裁负责公司发展的宏观战略。因为政府控股,总裁一职一直都让毕业于法国政治学院的人出任,但行政官员的能力在集团内部一度不被认可。直到Spot公司所有权归属完全的民营企业欧洲宇航防务集团(EADS)后,法国政治学院的人出任总裁的惯例就被取消了。但政府仍然对公司的计划“拥有一票否决权”。徐丽萍是在公司第二任总经理的邀请下加入Spot的。“这位总经理是海军出身。他曾经放言等退休之后就去航海,让人们再也找不到。果然,他退休后,公司每到10年庆都要请好多原来的员工回来,但就是找不到他。”徐丽萍对本刊记者说。

1986年2月22日,Spot 1号卫星升空。它的图像技术指标是10米分辨率,60公里幅宽,相比之前Landsat 7卫星15米分辨率,180公里幅宽,在图像的清晰度上有很大进步。“分辨率和幅宽是卫星图像的两项重要指标,两者呈一种反向关系,分辨率的增加,一般会导致幅宽相应减少,两者的增减则涉及非常复杂的技术和财务关系。”徐丽萍对本刊记者说。Spot卫星在各种相互制约的技术数据和市场需求之间找到了一个比较合适的公约数。一个证明是,Spot的卫星图像一直卖得非常好,美国军方也是它的客户之一,这无疑令法国人非常自豪。商业和政治上的双重成功让法国宇航局在接下来的十几年又发射了4颗Spot卫星,密集的发射速度甚至导致Spot 1非正常死亡。“Spot系列卫星在设计之初,地面系统设计的能力只能控制3颗卫星。每颗卫星的设计寿命只有几年,但大部分卫星在实际运营过程中都非常长命,一直到2002年5月发射了Spot 5,除了Spot 3已经失效,其他几颗卫星仍然健在。”曾是中国遥感卫星地面站副研究员的周自宽告诉本刊记者。地面系统没有能力同时控制4颗卫星,只好于2003年将Spot 1打到坠毁轨道上。徐丽萍说,Spot集团内部对每颗卫星的感情都很深,他们昵称卫星为“Bird”,甚至是“My Baby”。让健康的“Baby”无疾而终,不管从商业上还是情感上,都是一件痛心的事情。但新上天的Spot 5在一定程度上足以弥补这种伤痛,它保持了60公里的幅宽,而分辨率提高到了2.5米。“在民用卫星影像的发展史上,分辨率提高到2.5米是一个重要的节点。”中国测绘科学研究院研究员李学友对本刊记者说。

实际上,2.5米并不是卫星的真实视力,而是倚靠数学计算。“Spot 5上面有两台分辨率为5米的相机,将两台相机的物理位置错开半个像素,但光轴完全重合,对一个地点做同时拍摄,然后将两幅照片重叠做数学计算,可以得到一幅类似黑白影像的照片,这是比5米分辨率的图像多出的信息,把这些信息叠加到一幅5米分辨率的图像上,就可以得到一幅2.5米分辨率的图像。”徐丽萍对本刊记者介绍。听起来是个简单的原理,但“一台相机的CCD的物理尺寸已经大于半个像素,因此两台相机的位置如何摆放是关键,要经过一系列复杂的数学运算才能实现”。这个天才的想法在当时还有一个现实意义是可以突破传输能力的极限。“分辨率为10米的图像大小是36兆/幅,5米的增加为144兆/幅,2.5米的则达到576兆/幅。卫星以7秒/幅的速度不停回传,在当时的输送能力下,星地传输的压力太大了。”徐丽萍说。但Spot 5实际回传的是两张5米分辨率的图像,这减少了一半的数据传输量。

模拟2.5米的分辨率让卫星图像的精度可以在没有地面控制点的前提下达到15米,制图的比例可以达到1∶50000——这是我国地图的国家尺度,也是李学友认为Spot 5值得一提的原因。我国从1999年按1∶50000的尺度更新全国地图,用4年时间完成了大部分地区的更新,但在西部西藏、新疆、青海、四川等地区,还有约200万平方公里的区域是1∶50000比例尺地形图空白区。这片区域是人员难以到达的区域,传统的测绘方法需要大量的地面测量工作。Spot 5等卫星影像在图像精度上的突破使该地区的全面施测成为可能,因此国家测绘局从2006年开始了西部测图工程,其主要数据源是以Spot 5为主的卫星遥感影像。

虽然民用卫星影像目前的分辨率逼近0.2米,2.5米已经是一个遥远的历史坐标,但直到今天,“2.5米的市场上,Spot的图像也是价格最高的”,徐丽萍说。可是成功也懈怠了法国人的脚步,他们甚至一度坚持一个观念——2.5米分辨率对卫星图像市场来说才是最合适的。自2001年以来,虽然研制更高分辨率的Pleiades卫星计划早就提上日程,但发射日期却一推再推。法国人的判断“在2005年前都是对的”,北京东方道迩遥感事业部副总经理周自宽评价说。2005年后,1米分辨率的卫星图像市场兴起,美国人迎头赶上了。

分辨率1米的竞争

“Spot从10米到2.5米的突破,让美国政府看到了开放分辨率更高的民用卫星的可行性。”周自宽对本刊记者说。1992年,克林顿政府启动了Land Remote Sensing Policy Act计划。这项计划的主旨是鼓励私人运营分辨率为1米的民用卫星。美国政府算的也是政治账。“政府发射一颗间谍卫星,花费20亿美元。而商业卫星一般都是小体量,费用只需要几亿美元。因此,让商业卫星作为军方卫星的补充,这一直都是美国支持发展军民服务卫星的核心思路。”周自宽说。

开放分辨率为1米的民用卫星市场的消息传出,在代表资本的华尔街和代表技术的硅谷都引起了巨大反响。“分辨率是卫星影像最重要的标准之一,每次分辨率的提高,都会引起市场需求30%〜50%的增加。”周自宽对本刊记者说。大量民间游资蜂拥而至。因为这个行业并不同于普通的制造业,它需要的资金量和技术能力,都不是普通的财团足以支撑的。最后有3家公司入局,开始了卫星图像发展史的“三国”时代。

第一家公司叫Orbit Image,这是美国一家军工企业抽出一部分技术力量组建的公司。一开始,命运并没有站在这边。Orbit Image公司的卫星上天之路可谓曲折,甚至悲惨。第二家公司叫Space Image,它的技术力量最强,出资方有著名的导弹制造专家雷神公司、军工大财阀洛克西德·马丁公司,还有日本三菱也参股了一小部分。第三家公司是Worldview,后来很快更名Earth Watch。在卫星影像的竞争长跑中,这家公司的表现最稳定。

三家公司都是1992年响应克林顿号召成立的。经过5年的研制,它们都在1997年发射了自己的第一颗卫星,准备抢夺1米的市场。对一些尚未掌握如此高分辨率技术的国家的研究人员,这也是他们可以目睹神秘的军方技术解密的机会。周自宽当时刚从学校毕业,进入中国科学院遥感卫星地面接收站工作,才学会用互联网一年,也对这次民用卫星史上的大事件充满了期待。“天天上网看,等卫星上天。”他对本刊记者说。但1997年,运气没有偏袒任何一方,三家卫星上天后都如泥牛入海。首战告败后,三家公司并未气馁。继续埋头研发。终于在1999年,Space Image摘得头牌。它成功发射了IKNOS卫星,这是第一颗分辨率达到1米的民用卫星。成功背后还有个惊险的插曲。“为了保险,通常卫星在制作时都分一正一副两颗,一颗做测试,一颗正式发射。1999年4月,Space Image发射的第一颗其实也失败了,他们经过调试,在5个月后成功发射了那颗备份的卫星。”周自宽对本刊记者说。在竞争第一回合,Space Image占尽上风。

反观另外两家公司,Earth Watch建立之初,踌躇满志地公布了4颗卫星发射计划,两颗Early Bird和两颗Quick Bird。先后发射Early Bird 1和Quick Bird 1,为了凸现分辨率的进步,还打了个噱头“第一颗民用间谍卫星”。但两颗卫星都失败了,第一的名头和影像分辨率1米的市场已然被Space Image抢去。为了市场竞争,这家公司只好调整第三颗卫星的发射策略,将卫星从600公里的轨道高度降到400公里,将Quick Bird 2的分辨率从1米提高到了0.6米。总算拿回了一个世界第一:第一颗分辨率在1米以下的民用遥感卫星。

Orbit Image却延续着自己的坏运气。它的Orbit系列卫星,从1997到2000年,一共发射了3颗,全部失败,不是遁入太空不知所终,就是和大气层摩擦坠毁。直到2003年,这个公司制作了一颗Orbit 3的复制星,才终于完成了竞争对手在几年前就达成的任务。这一次,Orbit Image公司可谓孤注一掷,新的卫星带两个超光谱。现代天目的遥感工程师刘春雨告诉本刊记者,如果把光谱具象化,比作一条长长的光带,波段就是这条光带上的分区,分区的数量达到50个以上才能称为超光谱。靠阅读地面物体的反射波段成像的遥感卫星,波段越多,对地面物体的阅读就越准确。普通遥感卫星一般只有3〜4个波段。Orbit 4一共有200多个波段。但可惜的是,这颗卫星的全色(黑白)影像和彩色影像是分开获取的,在民用市场上非常不受欢迎,主要客户还是只需要全色影像的军方。

如果把卫星上天作为第一阶段的话,很明显的胜者是Space Image,而Orbit运气最衰,上天速度最慢,对市场的判断又出现失误,它甚至在2003年左右就申请了破产保护。也是在这一年,老东家对它彻底失望了,把这个常败将军剥离出集团,任其自生自灭。但不久美国军方的一个新计划,却让Orbit Image绝处逢生。

NGA的计划

2003年,美国国家地理空间情报局(NGA)又出台了一个新计划,准备从提供卫星影像的民用公司中选取两家,打造新一代民用卫星。这显然是用民用卫星做间谍卫星补充的策略延续。NGA将为这些公司提供制造卫星的费用。第二阶段的竞争开始了。

没有任何悬念,Space Image首先进入政府扶持计划的视野,并开始了价格谈判。但Space Image自恃功高,在价格上和NGA久拖不决,第一阶段竞争的中等生Earth Watch此时已经更名为Digital Globle(DGI)。它稳扎稳打,以中等的成绩和中等的价格,最先和NGA签约,并获得了第一笔赞助5亿美元——这相当于研制一颗小型民用卫星的价格。虽然只剩一个名额,Space Image依然相信舍我其谁——自己的技术能力出众,而且剩下的一个名义上的竞争对手已经奄奄一息,申请了破产保护,因此价格谈判上仍然坚持强硬立场。Orbit Image终于等来了起死回生的机会。

这里要提一下Orbit Image的新总裁Mathew O'Conell。因为专业性极强,卫星影像公司的领导人大多都是技术出身,至少得懂些技术。但Mathew是个异类。周自宽所在的公司是Orbit Image的中方合作伙伴,他告诉本刊记者,入主Orbit Image之前,Mathew的经历和卫星完全不沾边:“他做过乡村音乐的乐队乐手,因此耳朵很强。与中国这边合作后,他开始学中文,靠的只是上班路上、飞机飞行途中这些断续的时间,零零碎碎学了7个月,他就可以用中文发表演讲。在进入Orbit公司前,他在华尔街做律师。”因此,在入行前,Mathew几乎算是卫星领域完全的门外汉。但他的作为证明了,即使是在这个科学性很强的领域,企业家精神和技术的力量相遇,前者的胜率还是要大一些。在Space Image和NGA谈判久拖不决时,Mathew以一个低价抢得了NGA计划的另一个名额。2005年,Orbit Image获得了NGA拨出的第二笔资金:4亿美元。拿到这笔钱后,混迹华尔街多年,深谙资本市场力量的Mathew立刻将Orbit上市,再用上市融得的资金,收购了骄傲的Space Image。Space Image的卖价是5800万美元,仅仅约为发射一颗卫星所需资金的1/10。

抢单—签约—拿钱—上市—收购对手,一连串动作都在一年多时间内完成。曾在科技竞赛领域拔得头筹的Space Image,被资本市场的外来者打败,从此失去了自己的名字。2006年,Orbit Image也改名为Geoeye(GOI)。卫星影像公司三足鼎立的时代就此结束。这一阶段竞争对目前民用卫星影像格局的影响是:诞生了两家民用卫星影像的超级大公司GOI和DGI。它们在2009年的营业额都接近3亿美元,而最早进行商业化操作的法国Spot公司的市场收入只有1亿多美元。由此可见分辨率是卫星影像的王牌。2010年,Spot也准备发射由3颗更高分辨率的Pleiades卫星组成的星座。但此时遥感卫星的轨道上已经群雄并立,进入战国时代,重新占据商业的高地可不容易了。

战国时代

Space Image被收购后,最前沿的跑道上只剩下两名选手,但竞争并没有因此减弱。DGI公司用第一笔NGA的赞助资金,于2007年9月发射了Worldview1号卫星,在并未降低轨道高度和幅宽的前提下(Worldview1的轨道高度是495公里,幅宽17.6公里,比在三足鼎立时代发射的Quick Bird还高40公里,幅宽多1公里)将分辨率提高到0.5米。而且它的成像速度非常快。2008年7月,为了表现自己超凡的快速拍摄能力,Worldview 1卫星在1分钟内对北京天安门连续拍摄24次,每次成像的时间只有2秒。GOI公司也不甘落后。他们发射了Geoeye-1,分辨率达到0.41米,这是目前世界上民用光学遥感卫星的视力极限。

这一阶段技术指标的提高,都是依靠卫星的硬件水平提高。李学友告诉本刊记者,卫星上相机镜头的打磨不只是千锤百炼。“因为按照光学成像原理,镜头畸变要非常小,微米(千分之一毫米)量级的畸变,对成像质量和精度都影响巨大,这对镜头的制造和检查工艺提出了极高的要求。”而且镜头的大小也比早期增加了至少1倍。“早期卫星镜头的大小约60厘米,现在已经增加到1.2米左右。普通的数码相机的CCD是面阵的,最高的像素大约是2000多万。而卫星上因为需要的像素太高,已经无法做成面阵的,只能做成一条线。一个点是13微米乘以13微米,比如Quick Bird的CCD有2.7万个点,每张图片是5亿个像素,这样一条线都做不下来,只能做几条线进行拼接。”周自宽对本刊记者说。

近几年高分辨率卫星在世界范围内层出不穷,虽然还没有出现在整体实力上与两家公司抗衡的第三方,但各有看家本领,在细节上为卫星影像的进步拾遗补缺。德国2009年2月发射的Rapideye,一上天就气势恢弘,五星联发,在360度的轨道上呈72度间隔均匀分布。“因此它的获取能力非常强。”李学友对本刊记者说,“一般卫星是一个镜头扫描式前进,Rapideye相当于扫描的频度是普通卫星的5倍。”这个星座在上天一年的时间里就获得了地球表面10亿平方公里的影像数据,相当于地球表面的7倍。另一颗值得一提的卫星是意大利的COSMO雷达卫星,这是为地球拍写真照的机器中的新品种,它可以在拍摄时不受天气云层的影响。2008年汶川地震后,第一幅送到温家宝手中的卫星影像,就是这颗卫星拍摄的。当时由于震区的密集云层,以光波发射的光学成像卫星无法穿透云层。COSMO雷达卫星在2008年5月12日19〜20点对中方的拍摄要求做出响应,并于第二天早上拍回了第一幅汶川的照片。由于图像的体量太大,距离太远,最后由中方人员买机票,直接飞去意大利取回。

徐丽萍地本刊记者说,在围绕地球运行的轨道上,600〜800公里的高度(一般高分辨率遥感卫星的轨道高度),“像网一样,分布着好几百颗卫星”。经过几代政治家、企业家、科学家为国家利益、商业利益、科技利益的血战铺垫过后,民众的卫星影像时代即将来临了。

前Google Earth

说到让卫星影像最大限度地用之于民,第一个被提起的总是Google Earth(GE)。但实际上,Landsat仍然是这个领域的先行者。到上个世纪80年代末90年代初,Landsat系统通过几代卫星更替,二十年如一日地不断向地面发回大量遥感影像,一个全球地表图片数据库已经初具规模。而如何处理这些数据使其得到合理应用而不是躺在故纸堆里睡大觉,成为世界各地数据管理技术研究者们的主要课题。“我们当时的主要任务之一就是设计可直接读出数据分析结果的终端,使得全球各地的遥感图像使用者获得实时的天气数据。”曾担任NASA戈达德太空飞行中心应用信息科学部部长达15年之久的威廉·坎贝尔告诉本刊记者,“我们已经在全球各地建造了好几处这种终端系统。而就在那时,大概是90年代早期,当时的美国副总统戈尔向NASA提出,可否发展一颗卫星来连续不断地观看整个地球,并且任何能够上网的人都能进行这种观看。”

这是戈尔1998年在洛杉矶的加利福尼亚科学中心所发表的公开演讲中提到的“数字地球”的概念雏形。这个概念与今天我们看到的GE非常相近:一个自转的虚拟地球,与互联网连接而获得大量本地地理数据,可随意选择观看点,并人为控制地球表面图像的放大或缩小,等等。但是很显然这些并不一定要通过发射一颗新的卫星来实现,面对副总统的要求,NASA给威廉·坎贝尔的指令是“设法找到一种替代方式来实现相似效果”。解决方案很简单:将储存在不同地面系统中的卫星图像的数据进行集成处理即可。

威廉·坎贝尔带领他的团队做出了一个网页,将国界、地形、植被等地理信息逐步合成到页面上转动的虚拟地球中去。将二维图片拼接出三维效果并不太难。“数字图像处理系统让你可以自由地在不同的图像和地图间转换和叠加。我们知道所使用单幅影像数据的尺寸、经度、纬度,也知道实际地球的尺度(前者对应到后者上实际可视作二维的),通过在两者之间建立地理参考坐标点的方法,我们就能方便地拼接出一个三维的虚拟地球。”威廉·坎贝尔向本刊记者解释,“而观看者的视觉效果取决于卫星图片本身的分辨率,比如Landsat一开始的精度是80米,后来提高到30米和15米,而气象卫星拍摄的图片通常都是千米级。”

与后来的GE不同的是,威廉·坎贝尔团队设计的虚拟地球还整合进了实时的天气图像信息,甚至南极上空臭氧层空洞变化的实时数据。威廉·坎贝尔告诉本刊记者:“这个地球不仅能观看静态的地面景象,还可以通过旋转来观看全球气象变化的动态状况,而这也是这一系统所碰见的最困难的技术问题之一。我们必须首先登录位于全球不同地点的地面站服务器,传输实时气象图片数据到我们的电脑,拼接图像,完成全球覆盖,并保证图像叠加后地理位置的准确性。另一大挑战是我们必须以网页的形式呈现结果。那可是在90年代,我们必须克服那时的电脑和互联网发展水平的限制。”

1996到2000年期间,这一命名为“从太空看地球”(Global View from Space)的虚拟系统在互联网上24小时免费向全世界开放。“任何人都能够登录使用我们的系统,最高峰时每月有1万多用户,3年多大概累计用户几百万。”威廉·坎贝尔向本刊记者估算,“大多数用户来自教育、军方、股票市场或电影电视娱乐行业。没有广告,系统的名声主要来自于那些好奇的用户在我们网站上的探索和他们之间的口耳相传。我们当时联系过若干家其他国家的政府网站以及几所世界知名大学的网站,据我所知,在那时,开发出这样一个虚拟地球系统的我们算得上是独一无二。”

威廉·坎贝尔的设想是最终将“从太空看地球”系统变成一个世界范围内的地理信息搜索引擎。“可惜这一项目仅靠我向NASA总部申请的卫星相关技术开发的研究经费的一小部分来支撑,由于缺乏赞助资金,再没有机会来实现。”他说。“从太空看地球”上线时,Google还未诞生,而它关闭5年后,Google顺理成章地接下了坎贝尔的设想的接力棒。

6亿人在观看世界

GE在回答本刊提出的采访问题时,提供了原创团队成员之一、软件工程师马克·奥宾(Mark Aubin)有关诞生之路的回忆。奥宾回忆说:“谷歌地球的创意来自一个图片软件Flipbook。(Flipbook是一个非常不错的二维动画制作软件。简而言之就是动画书,而且有1600种颜色可供选择)1996年,当我在美国硅图公司(SGI)工作的时候,那时SGI将要发行一款硬件‘InfiniteReality’(无限真实),它被用于美国奥尼克斯工作站,可以让人们创制具有格外真实质感的图像。在一次头脑风暴会议期间,有人传阅了一本由Charles和Ray Eames(夫妇)创作的叫做《Powers of ten》的书(书是根据1978年由Charles和Ray Eames拍摄的一部10分钟的短片改编的,书中记录了42张大小相差10倍的图片),并建议我们要生产的样本可以像书里介绍的那样通过成像来发展。在讨论了一系列的可能性之后,我们决定从外太空对整个地球的成像开始,然后一步一步接近,将成像放大。”

奥宾和伙伴们的实验从欧洲开始,“当可以看见日内瓦湖的时候,将注意力集中在阿尔卑斯山的马特峰,之后慢慢下降,最后到达任天堂64(任天堂公司开发的第三代家用电视游戏机)的一个3D模型”。因为实验使用的是SGI设计的图像集成电路片。“放大到任天堂的包装盒之后,我们将停留在印有我们(SGI)Logo的集成电路片上。然后我们再慢慢缩小回空间,直到再次看到整个地球。”奥宾回忆道。

这个样本叫做“从太空到你的脸”(Space-to-Your-Face)。当它在全世界范围展示了上千遍之后,奥宾清楚地知道了人类对从这个角度观察世界非常感兴趣。在一个学校的讨论组上,老师们居然从椅子上跳了起来,手指着屏幕上的地点,如同要飞越地球一样,狂喜地说:我必须把这个用在我的教室里!

只过了几年,由于计算机和网络技术的发展,在全世界任何地方,通过在标准的个人电脑上使用移动漫游技术,都能以足够快的速度传送高分辨率的图像。奥宾决定离开SGI,和其他一些人成立团队组建了Keyhole,发行了第一款数字地球产品。2004年10月,谷歌收购了Keyhole。2005年6月,GE诞生了。看起来GE和以前Keyhole的产品在功能上没有太大的差别,只是界面做了调整,但有两点重大不同:一是Google将最基本版本的GE定义为免费软件,可以不限时间自由使用,这让GE拥有了6亿用户。这是一个让GE的首席技术执行官迈克尔·琼斯(Michael Jones)也很吃惊的数字。“我喜欢GE,但是我不知道有6亿人也喜欢。这是很大一部分人。我的办公室里有一个地图,列了中国、印度、印尼,还有其他国家。在最下面是谷歌地球。这是人数的列表。然后我们就要爬这个楼梯,来改变排名。现在我们已经是第三名了。现在是:中国、印度、谷歌地球,其他的国家到下面去了。”GE的另一个不同是它的数据库。琼斯也说过,“收集数据是最困难的”。但20年的商业卫星发展史帮他们解决了一部分问题。“我们就买照片。我们给商业卫星公司打电话,用信用卡付款,然后买到照片。而这种买照片的行为是全世界政府都允许的。所以我们就可以避免那些法律上的、政治上的问题。”琼斯说。在GE的每幅地图下角,都可以看到一个或者几个卫星公司的名字:SPOT、GOI、DGI⋯⋯这些商战中的胜者,成为GE的主要数据源。GE将他们提供的影像做技术上并不高明的拼接,甚至很多图像还能看到粗糙的边界,然后添加多层信息,比如国家边界,街道、学校、公园的名称等使图像更具实用性。这些信息有多种来源:商业提供、当地政府机构、公共领域收集,私人、国家甚至各国政府。“现在,‘谷歌地球’有上百亿万字节的地理数据,并且每天都在增长。这些数据还不包括大众为了提高图像质量而建立的临时获得数据来源的项目。”奥宾说。谷歌已经能够在140多个国家提供让用户自己贡献或者编辑地图内容的功能。用户甚至可以自己去画图,画道路、画河流、画山都可以。这些地图完全是用户自己贡献的,琼斯说一年之内就已经收集到5亿个更改。网友对观看真实世界的热情,甚至让一些国家的政府方担心有泄密的危险。

故事并没有结束。“一旦人们开始使用‘谷歌地球’,他们开始产生疑问。比如:为什么一些图像很模糊,而另一些很清晰?”奥宾说,“是的,一些部分的图像仍然模糊。但在过去的10年中,从这个工程的建立开始,它的发展势头以指数增长。就个人而言,我已等不及想看看,当我们把属于我们自己的‘Flipbook’翻向新的一页的时候,未来10年将发生什么。”■ 40卫星美国航天局航空航天卫星轨道太空航天影像landsat卫星卫星影像地球轨道spot卫星图像分辨率卫星地图地球质量landsat