小汉碑

作者:三联生活周刊(文 / 刘涛)

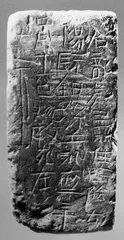

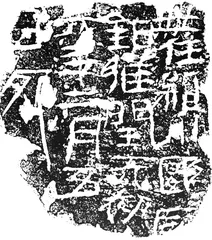

( 《孙工砖》实物 )

( 《孙工砖》实物 )

清末出土的东汉刑徒墓砖,形制小,不规则,这些透着丧气秽气的残砖,因为刻有隶书文字,清朝金石收藏家视为宝贝。当年,罗振玉(1866~1940)一见“为之惊喜,如获至宝”,称赞“百余砖者不异百余小汉碑”。乾嘉时代,钱泳(1759~1844)精心缩刻过数十种汉碑,人称“小汉碑”,这种仿古的小玩意儿只是满足文人好古的欲望,微不足道。

东汉刑徒砖的发现与发掘

最早向世人公布东汉刑徒砖文的收藏家是清末的端方(1861~1911),印行过《陶斋藏砖记》(1909)、《陶斋藏砖》。他是封疆大臣,新出的古物容易到手,而编书之事则由幕僚捉刀代劳。其后,罗振玉出版了《恒农冢墓遗文》(1915)、《恒农砖录》(1917)。他们收藏的刑徒墓砖都是通过嗅觉灵敏的古董商收集得来,合有数百块。

刑徒砖所刻文字都在30字以内,有的刑徒砖仅刻姓名,完整的砖文刻有管理机构的名称、刑徒判刑所在地、刑名、姓名、死亡时间之类的文字:“右部五任汝南瞿阳髡钳冯少,永初元年六月十八九日物故,死在此下。”(《冯少砖》)在洛阳服役的刑徒来自各地监狱,死在异乡,就地掩埋,墓坑埋入刑徒砖是为日后迁葬家乡而设的标记,更反映了东汉志墓的葬俗。有人把刑徒墓砖称为“刑徒砖志”、“墓志砖”,铭刻史专家赵超认为,东汉有志墓的风习,但未形成固定的墓志形式,至多只能算墓志的滥觞期。魏晋是墓志演变的过渡期,因为禁碑,人们用志墓砖石作为礼仪性的葬品,有些墓志仍采用碑的形制。南北朝,墓志始有相对固定的形制和文体,刘宋《刘怀民墓志》(459)出现正式的“墓志铭”名称。

东汉刑徒砖的出土地点,端方记为河南孟津,罗振玉说是河南灵宝(并以灵宝的古地名“恒农”作书名)。著录刑徒砖的《神州国光集》(1909)记为“洛中”,范寿铭《循园古冢遗文跋尾》(1936)则说“洛阳出土”。其实都是根据古董商的传言,准确的出土地点,过去没有人说得清楚。

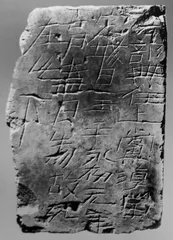

( 《王平砖》实物 )

( 《王平砖》实物 )

1958年考古调查发现,河南省偃师市佃庄镇西大郊村西南的一片高地上发现东汉刑徒墓地,《光明日报》有报道,《考古》发表过调查记。这片坟场位于汉魏洛阳故城南郊,在洛河以南,当地人称为“岗上”。墓地东北1.5公里处是汉魏的太学遗址,那里曾经立着东汉《熹平石经》碑、曹魏《三体石经》碑。2007年出版的考古报告《汉魏洛阳故城南郊东汉刑徒墓地》认为,罗振玉、端方所得刑徒墓砖也是在洛阳故城南郊这片墓地出土,因为这里出土有《焦石砖》,而“焦石”这个名字曾见于罗振玉《恒农冢墓遗文》。

1964年春夏之际,考古研究所派驻洛阳的“汉魏故城工作队”进行了大规模发掘。考古报告说,发掘面积1810平方米,清理刑徒墓516座。墓坑分垄排列,坑位左右间隔0.5米,墓坑长度通常在1.8至2.3米之间,宽度为0.4至0.5米,墓坑都很浅。有398座墓坑出土了刑徒砖,“估计是把棺材下于墓坑后,即将墓砖扔置于棺上”,如果是两块墓砖,则在前、后两头各放一块,“至于两块以上墓砖的放置,有些是先扔置墓砖,然后才放棺材”。这次发掘,出土了大小不等的刑徒墓砖774块,现场采集49块,共823块,加上清末出土的刑徒砖,总数约有千块左右。

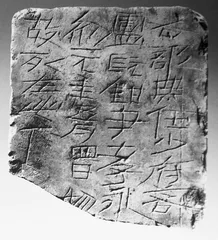

( 《尹孝砖》实物 )

( 《尹孝砖》实物 )

刑徒砖的书刻

刑徒砖文急就而成,书刻程序与汉碑相同。考古报告披露:“从出土的全部刑徒墓砖来观察,在镌刻铭文之前,先用朱笔将要刻的铭文写于砖面上,然后再依朱笔字迹刻出。有的刻成后还用朱笔再行勾画,所以有些砖铭的阴纹内尚存有朱色的痕迹。也发现有个别的砖只用朱笔写成铭文而尚未镌刻者,但其字迹已大部脱落不清。”许多刑徒砖的砖面经过打磨,比较平整。“有很多是利用旧刑徒砖的背面重新刻字”,为了避免误认,就在旧刻的砖文上刻划条纹,表示作废。有些砖的侧面也有文字,仅刻刑徒姓名。

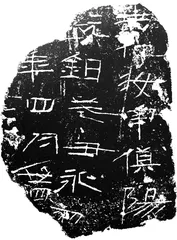

( 《武丑砖》铭文拓本 )

( 《武丑砖》铭文拓本 )

汉砖烧结坚硬,质地不如青石细腻,书刻又草率,许多笔画不到位,本该平直的笔画歪斜了,应该搭连的笔画断开了。工匠多采用简易的单刀冲刻法,直笔一刀而成,改变方向的曲折笔画则数刀相接刻成,大多刻痕不深,走刀犀利,刻出的笔画很劲挺,看拓片尤为明显。有些砖文的笔画粗一些,可能采用复刀法,但是,用刀口厚的刀来刻,单刀冲刻也能获得这样粗放的效果。

刑徒砖的书刻年代普遍早于汉朝名碑。考古报告说,1964年考古发掘的那批刑徒砖,书刻于汉安帝永初元年(107)至永宁元年(120)的14年间。报告附录的《刑徒墓志砖铭文登记表》显示,清末那批刑徒砖的书刻时间更早一些,约在汉章帝元和三年(86)至汉和帝永元十年(98)的13年间。现在存世的汉隶刻石,汉安帝永宁元年(120)以前大多是摩崖、题记、神道阙之类,也有3块名碑,却是篆书碑(《祀三公山》、《袁安》、《袁敞》,刻于汉安帝时代)。我们今天熟悉的那些隶书名碑,书刻时间集中在东汉后期桓帝、灵帝两朝,即147至188年间。

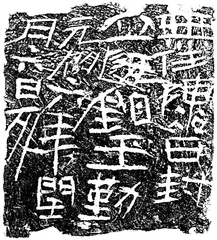

( 《雅闰砖》铭文拓本 )

( 《雅闰砖》铭文拓本 )

刑徒砖隶书与书刻者

笔画单细直利,字的结构只存骨架,见棱见角,这是东汉刑徒砖文隶书的显著特点。虽然不如汉碑隶书丰满整饬,却有“质而不文”的奇态异趣。也有少数结字规整的砖文,如《第国砖》(107年,编号T2M32:2)、《郭仲砖》(107年,编号T2M68:1)、《王园砖》(107年,编号T2M70:2)、《韩少砖》(107年,编号T2M8:1)、《仲番砖》(114年,编号P11M33:4)、《应丁砖》(119年,编号T1M30:2)等,虽然收敛了笔画倾斜的随意性,横平竖直,却不精雕笔画的细部,仍然真率。

( 《王勤砖》铭文拓本 )

( 《王勤砖》铭文拓本 )

刑徒砖隶书也有夸张之笔,特别是砖文结尾的“死”、“故”、“下”三个字,最后一两笔往往纵引而下,有时占满剩余的空白,特别显眼。从文书学的角度说,此种写法是表示文句结束或行末的一种样式,汉简上常见,庄重的汉碑上很难见到。

刑徒砖文全是隶书体,俗字也是常客。表示刑名的“髡钳”之“髡”,都是左“镸”右“元”;铭文结尾的“死在此下”,“死”与“屍”相通,即“屍在此下”。这两个俗写字,砖文中使用率很高。表示地方狱所的“慎阳”写成“傎阳”,“颍川”写作“颖川”,则是讹误。

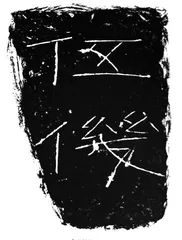

( 《伍僟砖》铭文拓本 )

( 《伍僟砖》铭文拓本 )

砖文的书写者,按常理推测,当是服劳役的刑徒。考古报告统计,在洛阳服劳役的刑徒来自全国11个州、51个郡国,遍布229个县。虽然我们不清楚刑徒原来的职业,但不外吏、民两个阶层。有3块砖文标明刑徒来自中央监狱(诏狱)之一的“少府若卢”。少府掌管皇室的手工业制造,制成品专供皇室使用;若卢是少府属下“主鞫将相大臣”的“若卢狱”,说明刑徒中还有犯罪的高官。来自“少府若卢”的高级刑徒有文化,曾经做过文吏的刑徒“能书会计”,大概是这些刑徒书写砖文。

刻砖文是个技术活。砖文中,无技艺的刑徒标为“无任”,服劳役要戴刑具。有技艺的刑徒冠以“五任”,指木、金、皮、设色、陶瓦五类技术,刑徒只要有其中一门技能即属“五任”。据统计,标有“五任”的刑徒砖只有8块,其中3人是代人服刑。刻砖文,最有可能是长于“金工”的刑徒所为。我觉得,特别草率的砖文未必经过书丹,砖文就那几个字,刻工熟悉了,也能以刀代笔。

东汉刑徒砖隶书,因书刻草率而质朴,因随意为之而自然。有功底的书家,亲近这类原生态隶书,抓住率真的气象,可以获得删繁就简的书法手段,可以涵养笔墨的古朴气质,可以克服滑软的俗态。仿佛都市人远游山野荒郊,常食五谷杂粮,去除赘疣而神清气爽。■ 汉碑考古刑徒文物罗振玉隶书东汉