来自非洲的电影

作者:李东然 ( 导演费利德·鲍赫迪尔

)

( 导演费利德·鲍赫迪尔

)

其实非洲本就有着悠久的电影传统,活跃的电影盛会。1897年突尼斯就开始放映电影,1907年出现第一家影院。瓦加杜古泛非电影节创办于1969年,每两年举办一次,是属于整个非洲大陆电影人的节日。还有著名的迦太基电影节,展映来自世界各地的电影250部左右,参与角逐的本土影片也有近20部。

但本土电影市场的狭小,来自好莱坞电影的垄断,宗教政治话语的限制,社会整体工业化进程的滞后,都使得如今在尼日利亚之外的绝大多数非洲国家里,合拍成为最惯用的拍片途径,而来自法国、瑞典等国家的投资支持,也是非洲电影必不可少的前提之一。曲折艰难的电影环境并非一无是处,正像此次来京的非洲导演们一贯自豪的开场:“我们国家人民对电影的要求很高,深刻和艺术上的追求才是属于我们非洲电影的价值。”

现实

本届法语影展上的突尼斯电影《古莱特的夏天》(Unétéà la goulette)是相当广为人知的非洲电影。导演费利德·鲍赫迪尔本人正是瓦加杜古泛非洲电影电视节主席,也曾担任1991及2009年戛纳电影节、1997年柏林电影节及1999年威尼斯电影节评审团成员,是突尼斯最重要的电影导演之一。

和印象中民族电影中惯有的凝重截然不同,《古莱特的夏天》是一部发生在夏日海边的喜剧。3个17岁少女,虽然各自信仰不同(伊斯兰教、天主教、犹太教),却相约在这个夏天成为女人,以此反抗社会礼教和秩序的束缚。姑娘们的父亲本是多年老友,女孩们的大胆让本就热情洋溢的北非小镇生活变得有些棘手。

( 电影《哈法欧尼》剧照

)

( 电影《哈法欧尼》剧照

)

虽是喜剧,影片却始于平缓的长镜头,景深中安睡着的少女胴体被近乎凝视地呈现,了无偷窥的局促,却满是肃穆。

当然喜剧总少不了着重信息传达的快节奏蒙太奇,油炸的面食古老而虔诚,纯白的露台难掩斑驳,却依旧呼应着地中海的蔚蓝。无所事事的街头少年,家庭餐桌上的谈话,婚礼上的舞蹈,女孩们的交谈、沐浴,叙事散散淡淡,来不及解出章法,已感受到北非生活美学中的惬意自在。

( 电影《古莱特的夏天》剧照 )

鲍赫迪尔导演的首部剧情片《哈法欧尼》(Halfaouine)至今被公认为最重要的突尼斯影片,与《古莱特的夏天》不乏异曲同工之处,用青春期的视角,审视和探究了阿拉伯社会和文化中的隐秘,交谈由《哈法欧尼》开始,鲍赫迪尔的脸上瞬间就满是骄傲。

“20年过去,至今走在街上总还能遇到认出我的人,他们就把大段大段的台词背出来,或者拍着我的肩膀和我说,又把你那电影看了第七遍或者第八遍,这一点也不夸张。你知道,《泰坦尼克号》也好,《阿凡达》也好,在我的国家,没有任何一部电影的票房好过我的《哈法欧尼》,我想绝大多数的好莱坞导演也难体会到这样的骄傲,这是我始终坚持在自己的国家里拍电影的意义。”

( 电影《宽恕的代价》剧照

)

( 电影《宽恕的代价》剧照

)

鲍赫迪尔生于突尼斯东北部城市哈马姆利夫,那里和电影里的古莱特一样是突尼斯湾畔最热闹的度假胜地。年轻时他曾在《青年非洲》杂志任记者,后读取法国文学博士,在突尼斯大学任教,作为影评人,他因研究非洲阿拉伯电影史被电影界熟识后执导的两部纪录片《非洲镜头》(Caméra d'Afrique,1983)、《阿拉伯镜头》(Caméra arabe,1987),记录了20年来非洲为解决各种政治经济纷争所做的抗争,参与了戛纳电影节竞赛单元角逐,也由此让世界听到了更多非洲的声音。

至今,鲍赫迪尔仍旧强调的是,自己没有上过一天的电影学校,电影生涯由纪录片开始,现实是自己创作的唯一指南。

( 导演曼苏尔·索拉·韦德 )

( 导演曼苏尔·索拉·韦德 )

“我就只会编这样一种与现实紧密相连的故事。我是突尼斯人,来自阿拉伯的穆斯林家庭,我了解自己的文化,不需要抄袭别人的文化。这部电影就基于我小时候的经验。我的青少年时期,有两个好朋友,一个是犹太教的,一个是基督徒,我们三个非常喜欢去古莱特,因为那里有很多漂亮姑娘,我们一起追女孩,分享一切,从没考虑过朋友之间信仰不同的问题。1967年爆发了‘六日战争’……因为这次战争,突尼斯的犹太人因为恐惧而开始移民,朋友一家人离开了,当时我很舍不得,但孩子的舍不得开始于朋友家里那美妙麦芽糖的消失,渐渐的,那一年就成了一个洞烙在我的心上。”

在电影里,导演还原的那个古莱特小镇生活的真实是:教派林立,传统家庭关系所面临的冲击。影片的开头是顽皮的孩子偷去了收音机的天线,时时紧逼的中东战争战况于是被海滩上的日光浴、牌桌上的纸牌抵挡在人们生活之外,结尾,收音机里又不经意传出了阿以战争爆发的消息,而3个女孩面朝大海并肩而坐,脸上是圣母般的宁静和美丽,或者这已经就是鲍赫迪尔心里想要的答案。

( 《烽火岁月志》 )

( 《烽火岁月志》 )

鲍赫迪尔告诉本刊记者,虽然不乏诙谐,但这始终是一部严肃的电影。“电影的最后,3个宗教信仰迥异的女孩,在她们的父亲找到她们以前,一起跪着装作祷告的样子,这是全片最刻意的情节。我想说,3个主的名字是不同的,但其实是一个人,不同的宗教里我们用着不同的名字而已,在突尼斯这样的国家,宗教和战争总是讳莫如深,而拍《古莱特的夏天》因为我想用这部电影说,即使宗教信仰不同,人们依然可以融洽地生活在一起。”

鲍赫迪尔尤其自得地告诉本刊,《古莱特的夏天》中的犹太人是突尼斯的犹太人,意大利人是突尼斯的意大利人。“我绝对不要来自意大利的意大利人演突尼斯的电影,那会显得古怪,所以我从社区里选了当地人来演出,绝大多数是非职业演员。那3个姑娘中有2个以前从没当过演员,3位父亲中也只有最老的那位是职业演员,这样更贴近我想要的目标——现实。”

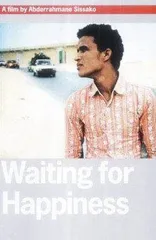

( 《期待幸福》 )

( 《期待幸福》 )

智慧

另一部展映中的塞内加尔电影《宽恕的代价》在拍摄手法上现实得更加彻底,电影就拍摄在塞内加尔一个小村庄里,全片没有一个职业演员,可贵的是,导演书写的“异域”意不在“奇观”,甚至能不经意地就在你心中种下些亲切和向往。

《宽恕的代价》改编自塞内加尔同名畅销小说,但叙事精简至极,浓雾笼罩的渔村里年轻人之间关于友情、妒忌、爱欲的经典三角恋情,不仅为导演曼苏尔·索拉·韦德赢得了第12届米兰非洲电影节最佳长篇电影奖、迦太基电影节金太尼奖,并使他成为迦太基电影节评审之一。

《宽恕的代价》是苏尔·索拉·韦德的处女作,但电影节奏缓慢,叙事精简,长镜头,以及大量风格化调度,找不到初执导筒常常不经意就要流露出的仿效和迷茫。

“那些所谓的风格和色彩,不过是最地道的非洲传统的呈现。”他告诉本刊记者,“但请注意,这是非洲人眼中的非洲,比如服装的颜色,确实有我个人的表达。比如电影一开始浓雾笼罩了整个小村子,于是我就用了灰色的衣服来配合浓雾的颜色,浓雾消失,太阳出来,衣服就换成了比较明艳的颜色,这是我自己对往事的感受。”

苏尔·索拉·韦德毕业于巴黎第八大学,获得电影硕士,之后回到塞内加尔,负责过国家影视文化处档案整理工作,也为电视台拍摄短片,为法国电视5频道(TV5)做非洲主题的纪录片报道。

韦德导演告诉本刊,《宽恕的代价》的创作更多为了渐渐远去的童年和家乡,像是对一场迷梦的追忆。

“半个多世纪前,我就出生在那样的小渔村,离首都达喀尔100公里远。《宽恕的代价》改编自小说,但其中有很多我小时候的记忆,加入了我自己的经历。比如电影里人扮成狮子舞蹈,要抓一个小孩放在身下,就像要吃他的仪式,我曾经就是被抓的小孩。电影中巫师的儿子长大后也要做巫师,因为非洲的巫师要记住所有的故事,讲给下一代听,这就是我们智慧的源头,而我自己虽然不能再去做巫师的儿子,但正像电影里说的那样,本能流淌在血液之中。”

韦德导演告诉本刊,他的新片同样讲述的是在他家乡,年轻人之间的宗教问题和情感故事,虽然在塞内加尔拍电影所要承受的压力和困难依旧会让他感到前途漫漫,但他从不怀疑坚持的价值。“用现代人的眼光看,我们的人民可能很穷困,但我希望自己的电影能呈现出他们的丰富。作为这些人中的一员,我深刻地了解他们那一套与自然和谐相处的生活原理,也感受到属于我们自己的智慧(logic)。不管发达与否,贫困还是落后,因为我们有自己的逻辑,所以我们跟别人的表达就是不一样的。我去呈现那些打鱼的仪式,不是站在保护原始或呈现荒谬的角度,而是说,这是我们生活的一部分,对于我们,这样的生活是合理而美好的。”韦德说。■

(实习记者居丽锦对本文亦有贡献)

费利德·鲍赫迪尔导演推荐的非洲电影

黑非地区

《期待幸福》

乌斯曼·赛姆班(塞内加尔)的所有作品。特别推荐《Ceddo》(1977)

苏莱曼·西塞(马里)的所有作品,特别推荐《光之翼》(1987)

迪吉比里尔·迪奥普·曼贝提(塞内加尔)的《土狼之旅》(1983)

阿伯德拉马纳·希萨柯(毛里塔尼亚)的所有作品,特别推荐《期待幸福》(2004)

海尔·格里玛(埃塞俄比亚/美国)《露水》(2008)

阿拉伯地区

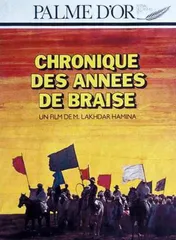

《烽火岁月志》

尤瑟夫·夏因(埃及)的所有作品,特别推荐《开罗车站》(1958)、《纽约的亚历山大》(1978)、《命运》(1997)

夏地·阿布戴萨拉姆(埃及)的《木乃伊》(1970)

莫汉姆·拉克达尔·哈米那(阿尔及利亚)的《烽火岁月志》(1975年戛纳金棕榈大奖)

伊利亚·苏雷曼(巴勒斯坦)的所有作品,特别推荐《神的介入》(2005)

穆罕默德·马拉斯(叙利亚)的所有作品,特别推荐《城中之梦》(1974)

努利·布泽德(突尼斯)的所有作品,特别推荐《遁》(2006)

莫非达·特拉特利(突尼斯)的所有作品,特别推荐《沉默的宫殿》(1994)

费里德·布格蒂尔(突尼斯)的《哈佛欧尼》(1990)

非洲电影观看网址

http://beta.mnetafrica.com/mnetmovies/

(文 / 李东然) 非洲来自电影