“城市国家”的精耕细作

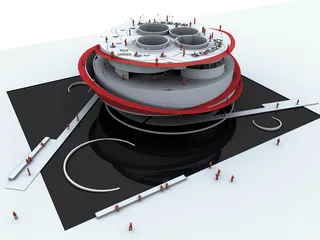

作者:贾冬婷 ( 上海世博园新加坡馆效果图

)

( 上海世博园新加坡馆效果图

)

新亚洲

很多人向设计师陈家毅提及新加坡很干净、绿意盎然,也认为新加坡人奉公守法:“言下之意就是新加坡有点闷、有点square(古板守旧),甚至乖到无聊,所以我一开始就肯定,不要一个方方正正的造型。”

最终出现在世博园区里的新加坡馆像一个开启的巨大音乐盒,盘旋向上似乎随时会飞走,开缝又多刺的外立面形似五线谱。陈家毅对本刊记者解释,其实新加坡不单只是个商业城市,在新加坡近年来蓬勃发展的次文化中,出现了一大批优秀的音乐家、演奏家、作家、剧场工作者……在世博会这样一个几乎以外观选美的场合,他希望有人是因为远远听见音乐而被吸引过来的。“同时,‘音乐盒’也暗示了深藏不露、等待你发掘、出现惊喜的过程——新加坡人温柔、富有创意、好玩的一面。”

城市总是在变与不变、交融与排斥中行进,而这其中的张力如同交响曲中乐章的回复与变幻,因此世博会新加坡馆的主题定义为“城市交响曲”。“音乐盒”的创意与主题“城市交响曲”相呼应。

“音乐盒”造型由两个互动的双环发展而来,概念来自张爱玲的小说《连环套》,这是在建筑与文学领域里游走的陈家毅的习惯思维。他说,起初是对这连环的概念感兴趣,即分别的个体也连贯一起,想借用它来引喻新加坡东西交汇的文化。

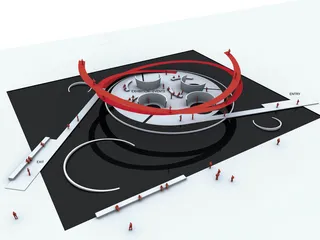

( 新加坡馆各层展示图

)

( 新加坡馆各层展示图

)

“它是一个国家,也是一个城市,面积很小。占据了马六甲海峡南口,历史便因地理因素而丰富——1819至1959年曾经历了英殖民时期,经历了‘二战’的洗礼……”这也是陈家毅的童年背景。他记得,小时候下课午后常随母亲到外婆家里去,传统的南洋“店屋”老宅通常是三层楼高,楼下是间布料批发店,大人在二楼打麻将、话家常,他们兄弟几人和表姐弟们在三楼翻天覆地追逐嬉戏。“当时还未成家的六舅父与外婆同住,他三楼的卧室,便是我们的玩所。卧室外头的起居间有对奇大无比的扬声器,有时我们也安静下来,聆听他私藏的英语黑胶唱片。披头士的《草莓地》便是当时耳熟能详的一首歌。高中毕业后求学并旅居伦敦20年,每当电台播放,都错觉似乎回到从前的时光,总有种莫名的触动与慰藉——英国文化早在不知不觉中融入了我的血液里。”他说。

陈家毅之后在伦敦、新加坡、伊斯坦布尔三地设立自己的建筑事务所,奔波在亚欧大陆之间。从英国刚刚回到新加坡的那段时光,他得以重新打量往日被英国文化遮蔽的新加坡传统:“那时经常晚上睡不着,开着车四处闲逛,电台里播放的是许美静《城里的月光》,车窗外是日间不多见的景象:清道夫、收拾着摊位的小贩、街边的妓女和喝醉的年轻人……”

“Tan Kay Ngee”,这是“陈家毅”的潮语发音,来自他的祖籍广东潮安,后来一直没把它改过来,他常自嘲英文名的奇怪。“大概200年前,中国南部一带如广东、福建人迁移过来,他们就是我们的祖先。祖先们聚居在某一个点,比如说某一区属于潮州人,某一区是福建人的,还特设有会馆,聚集在一起打麻将——就像张爱玲的《海上花》写的那样,华人到了新地方老习惯还是没变。”

新加坡也一直在寻找平衡点。特别是自1965年独立之后,开始了对文化身份的重新找寻。新加坡旅游局助理局长刘安健说,几百年前,新加坡就已经成为阿拉伯、中国、欧洲、印度和马来商人之间的交易中心。现在,新加坡400万人口中,77%是华人、14%是马来人、8%是印度人,还有1%的欧亚族和其他种族的后裔。官方语言多达4种:英语、马来语、汉语和淡米尔语。主要宗教有8种。除了东西方文化的交流,还有如此多元的民族文化在新加坡交融,如支柱一般,支撑一个国家的发展与前进。刘安健对本刊记者介绍,新加坡展馆设计的另一大亮点是4根形状各异的立柱,象征着新加坡和谐共存、同甘共苦的多元种族。它们沿着平滑的曲线从楼顶悬吊下来,张力之间形成一种平衡。

陈家毅看来,4根柱子的设计初衷是出于结构需要:“协助结构设计的奥雅纳(ARUP)公司提出的方案是,二楼的影视厅和空中花园的地面,依靠三维的钢结构做支撑,而钢结构和混凝土地面像很大的圆饭桌,单靠底下的4个像桌脚的混凝土圆柱将它撑托起来。游客穿梭在柱子与柱子之间,而4根圆柱大小不一,含蓄象征了新加坡相处无间的4个民族。”

从结构上看,4根中通的柱子和钢结构结合在一起的构图,很像传统中国人的窗框。在这个圆框结构的边缘,坡道、楼梯和幕墙悬挂其上。从一楼看来这些建筑元素非常飘逸,完全没有柱子支撑。游客从缓坡盘旋而上,也带来了奇妙的体验,类似参观纽约的古根海姆美术馆:可从高处眺望回看大厅挑高的空间和其中的活动,一直到抵达二楼层入口平台。约600平方米的二楼层空间宽阔并无一根柱梁,其间划分为3组演出空间,让到来的嘉宾观赏新加坡歌手模拟真人的投影演出。夜晚,缤纷夺目的光影将从建筑立面上参差错落的窗户与外墙开缝散射出来。

“文化就像饮食。一地的饮食在另一地经过微调后,就丰富了原来的风味。”在陈家毅眼中,因为东西交汇的地理位置,多年历史的沉淀构成了新加坡的“新亚洲”特色——既有中国和印度的文化,也保留着东南亚热带的传统,还有欧陆尤其是英国的文化底蕴,多层次的文化在岛国多年来酝酿了多语言、多宗教的一个综合体。“随之带动了新加坡特殊的传统建筑和南洋食物。例如娘惹房子,它带有中庭的建筑结构可以溯源至荷兰的传统排屋;建筑的表面可以看到英国、印度以及中国南方的一些传统建筑装饰;屋与屋之间的骑楼成为行人遮阳避雨户外空间,则是南洋建筑的一大特色。多元亚洲美食也是新加坡馆的特色:特色鸡饭配上腌制辣椒,并淋上特制酱汁及黑酱油,是华人的口味;香浓椰浆饭,配以咖喱鸡、叁巴香炸江鱼仔和花生,带来马来西亚美食的口感;娘惹叻沙,结合了中国传统烹饪法与东南亚香料;以印度脆皮面饼配上马沙拉炖羊肉,传递浓郁的印度风味。”陈家毅说。

水的心结

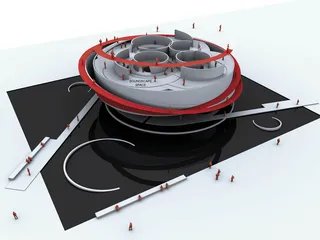

( 新加坡馆效果图

)

( 新加坡馆效果图

)

“我们首先在基地看太阳的方向,风的方向,甚至下雨的情况,慢慢塑造展馆的建筑造型,以无形的东西去抓住有形。”陈家毅说,比如朝南开的“大口”便是为吸风和迎客而设的,有效促进了馆内通风和温度调节,避免了大量能耗。铝板立墙悬空吊挂的结构非常特别,这样室内空间更加开阔,光线也更变化多端。

屋顶看上去像一顶帽子,而实际功能也有遮阳效果。“铝板幕墙下半部分稍微向内倾斜,在艳阳高照的夏天,可以自我制造一环影子。上半部的幕墙则刻意挑出,像帽檐一样的造型,以阻挡下午猛烈的西晒太阳。幕墙的五线谱线条,也蕴藏了大小的隙缝,可让空气自然流通。”

( 设计师陈家毅

)

( 设计师陈家毅

)

这些都基于奥雅纳和陈家毅建筑事务所采取的自然式设计的方式,即不是依靠耗能巨大的空调系统,而是通过展馆设计来营造一个舒适的环境。陈家毅说,这也是新加坡身处“热带”的建筑传统。馆内采用空调的仅限于有限空间,例如主展厅。而这些空间也包裹于展馆外墙内部,从而通过减少阳光直射的吸热降低空调的冷却负荷,但又容许微风拂过,让缓坡和楼梯上的访客感觉舒适。除幕墙的遮阳作用外,展馆将安装低能耗却能使封闭空间内的大量空气流动的大直径风扇,以保持穿过空间的空气流动,在最热的天气中或者自然空气流动停滞时加强舒适感。

除尽可能多地保持空间自然通风,奥雅纳的分析还显示,幕墙的斜度和上部边缘能帮助最小化太阳热能吸收。同时,缓坡到幕墙的距离足够远,由铝板吸收太阳热能产生的辐射温度是可以忽略的。

( 新加坡馆空中花园效果图

)

( 新加坡馆空中花园效果图

)

“在新加坡这个面积狭小的岛国,自然资源方面很匮乏,每个新加坡人都深深懂得能源的有限与可贵。”刘安健说,如著名的新加坡标志性建筑“滨海艺术中心”,楼体采用外墙保温技术,戏称为“榴莲头”的窗户,会随着光线的角度改变方向,以便室内可以最大限度地利用自然光线。此外,由于新加坡几乎没有淡水来源,“化腐朽为神奇”的水循环计划更是新加坡节能的最重要一环。

水也谱写了“城市交响曲”的序曲。入门处的广场喷泉带来一段悦耳的旋律,环绕它的是一池冷却水,协助降低室内气温。室外和屋顶园林的部分,也埋藏了许多及时喷雾的设备,可随时喷洒雾水以降低温度。这些水回收后经过滤继续循环利用。

( 新加坡馆一楼效果图 )

( 新加坡馆一楼效果图 )

对于新加坡这个面积不到700平方公里、四周被海水环绕的岛国,水有着深刻的含义。新加坡的人均水资源占有量居世界倒数第二位,480多万居民的日常生活和生产用水主要靠存储雨水及从邻国马来西亚进口。陈家毅说:“这么多年来,水这个课题是新加坡心头的结,但我们交出了漂亮的成绩单。”

在新加坡,打开水龙头,流出来的水可能有几种源头:国内雨水收集、进口水、新生水和海水淡化。这就是陈家毅口中的“成绩单”,新加坡的“四大水喉”。

新加坡曾于1961和1962年与马来西亚签署了两份长期供水协定,2011和2061年分别到期。两国后来协商讨论延长供水的可能性,但谈判不那么令人满意。新加坡人深切感到,在“水”这个关乎自身生存的资源问题上,减少对进口依赖非常迫切,“水安全”成为国家战略。

在新加坡公用事业局工作了20年的供水署署长陈玉仁,清楚记得上世纪六七十年代新加坡缺水,大家提着水桶、脸盆到街上公共水龙头排队接水的情形。他说,李光耀曾说过,所有的政策都要服从于水的政策,为此,新加坡开始谋划“维持可持续性的水供”新策略,以提高2011年以后供水的可靠性和自给自足能力。公用事业局在2000年成为国家的水务管理机构,统一管理整个水的循环。2002年,新加坡拟定了国家“四大水喉”计划,开源与节流并举,确保水供多元化。

“四大水喉”的第一来源是雨水收集区。新加坡明确规定,在做土地规划时,都要规划集水区。目前新加坡拥有17个蓄水池和一个暴雨收集池系统,占该国总面积的2/3。包括市中心在建的滨海蓄水池和堤坝,陈玉仁称它为“都市的蓄水池”,将是城市化面积最广的堤坝,占新加坡面积的1/6。

新加坡最出名的水源是“新生水”,也是“四大水喉”中最具战略性的。这是一种回收水,以先进的膜技术与紫外线消毒,将经过二级处理的生活污水进一步净化而生产。陈玉仁告诉本刊记者,新加坡早在70年代已经在研发,2003年开始推广使用。新生水的水质已经超过饮用水的指标,不过新生水在新加坡还主要用做非饮用水方面,例如工商业系统,还有一小部分新生水注入蓄水池,作为池水的直接供应。目前新生水产量在25万立方米,是新加坡日需水量的25%。陈玉仁说,2011年每日供应量将占新加坡日需水量的30%。

2005年9月,新加坡拧开了第四个水喉。第一家海水淡化厂启用,每天可以生产13.6万立方米的淡水,可满足全国10%用水量的需求。该厂获2006年全球水务奖最佳海水淡化厂奖,被评价为“挑战了海水淡化价格昂贵的国际观念”。

新加坡馆内喷泉、冷水池、喷雾等系列元素将人们带入新加坡的水故事。陈家毅说,我们不会用营销的方式来说新加坡的水神话,而是潜移默化地告诉人家什么是未来城市舒适的环境。

从“花园城市”到“城市花园”

从卢浦大桥向下看,新加坡馆浪漫的空中花园清晰可见,展示出热带植物和花卉色彩缤纷的魅力。“在我去过的所有国家中,她是少数让人立刻就能联想到自然与绿色城市生活的地方之一。与其说是我们选择了绿色、亲近自然的设计元素,不如说是这些元素选择了我们。”

陈家毅说,新加坡自独立以来,一直注重城市绿化的工作,使得城市从“花园城市”进一步扩展到绿化无所不在的“城市花园”。这大部分应该归功于新加坡园林局的都市景观规划,所以空中花园特别邀请园林局来设计。

空中花园呼应了新加坡最著名的标签。新加坡旅游局2010年世界博览会署署长梁诗琪对本刊记者说,国土面积有限的新加坡,拥有4868公顷的公园土地、草地,动植物种类繁多,国花胡姬花更是久负盛名。而正在兴建的滨海湾花园,与世博会新加坡馆的设计相互呼应,植物冷室、擎天大树和以“水”为主题的各种活动,把新加坡“花园城市”的概念推向另一个顶点。

为使人们走出屋门即身处一个花园式城市之中,新加坡城市规划中专门有一章关于绿化的“绿色和蓝色规划”,其中规定:在公寓型的房地产开发项目中,建筑用地应低于总用地的40%;在每个房屋开发局建设的镇区中应有一个10公顷的公园;在每个房屋开发局建设的楼房居住区,500米范围内应有一个1.5公顷的公园;在房地产项目中每千人应有0.4公顷的开放空间。

梁诗琪向本刊记者介绍,负责世博会新加坡馆花园设计的国家公园局负责管理新加坡绿化,管辖着新加坡10%的陆地面积,其中包括50多座公园和4个自然保护区。在它的推动下,新加坡成为世界上仅有的保留有大片原始热带雨林的两个城市之一,另一个城市是南美洲的里约热内卢。而新加坡武吉知马自然保护区的树种甚至远超北美大陆。

除此之外,新加坡国家公园局从90年代着手建立的连接各大公园、自然保护区、居住区公园的廊道系统,为居民步行或骑自行车游览各公园提供了方便。这一遍布全岛的“公园连接网络”不久就将把各大公园与居民区连接起来。新加坡国家发展部长马宝山曾指出:“我们可能是世界上第一个和唯一可以相对轻松地步行环绕全国的国家。”

花园城市的新动向是预计在2011年揭幕的“滨海湾花园”。梁诗琪说,这也是将在世博会上重点推介的。占地101公顷的滨海湾花园是由滨海南花园、滨海东花园和滨海中心花园三座花园所组成的城市花园带。南花园拥有巨型玻璃植物冷室,可培植世界各地的植物,让游客观赏罕见的珍奇花卉与绿植。园内的大型休闲娱乐活动设施可供各种表演艺术使用,未来的新加坡花卉节也将在此举行。东花园将以水为主题,将成为水上运动和休闲活动的基地,可划独木舟、赛龙舟和滑水。中心花园将与东花园和南花园及滨海湾艺术中心衔接起来,让游客穿梭于花园和艺术之间。

“一方面保留了旧有的建筑物,另一方面往海岸边缘扩充,以填海的方式填出新月形的滨海湾花园,像一圈刚长出来的年轮。”陈家毅指出,新加坡市区的发展,源自水上交通便利的新加坡河。沿岸的老仓库房子如今已改为夜间的消闲去处,六七十年代发展出来的中心商业区与之毗邻,高楼大厦并没有抹杀老房子的魅力,而是不断丰富着这一城市国家的年轮。■

(文 / 贾冬婷) 精耕细作城市国家建筑新加坡华人