王世襄:“玩”出来的世纪学养

作者:曾焱(文 / 曾焱)

( 1980年王世襄演示“叫溜子”(鹰落在叫鹰者的套袖上)

)

( 1980年王世襄演示“叫溜子”(鹰落在叫鹰者的套袖上)

)

“太多的人被称作‘最末一位名士’。”英国著名学者柯律格(Craig Clunas)6年前已经意识到,准确描述王世襄先生是一件不太容易的事情。至于人们喜欢用到的“名士”这种称谓,他认为,“用这个表面上诱惑人的词来描述王世襄先生的事业和品格特别不合适”。

那是2003年,89岁的王世襄获得了荷兰克劳斯亲王基金会的最高荣誉奖——一项表彰跨文化交流领域杰出成就的大奖,而柯律格负责为大会撰写一篇文章来介绍王世襄。他们是相识多年的朋友。1984年,70岁的王世襄访问英国时,柯律格是维多利亚和阿尔伯特博物馆一名年轻管理员,负责中国家具陈列。这位中国老先生给他留下了极深的印象,如今他站在那些家具或其他中国展品之前,脑海中首先浮现的往往还是王世襄那时告诉过他的东西。“当我们站在一幅大家都认为不错的画作之前,他会冷淡地说他可以画一张更好的;我仍然能忆起他在一件漆器前给我讲上面的装饰暗指什么。那些形象对他来说是了如指掌,我清楚地记得他向我解释他从有几十年丰富经验的老师傅那里学来的桌子各构件的术语。众多的知识使王世襄感受到乐趣,这些乐趣通过他的写作传播给国际观众;同时,他本人也和众多的国际人士接触,使之受到感染。万分荣幸我也是其中一个。”

2003年11月26日,《俪松居长物志——王世襄、袁荃猷珍藏中国艺术品》由中国嘉德拍卖公司举办了一次专题拍卖,他们夫妇二人的60年收藏,包括古琴、铜炉、佛像、竹木雕刻等140余件文玩杂项,在拍前的展览上吸引了事先未曾预料的观众人数。“那是有史以来中国文玩杂项拍卖最成功的一次。”北京匡时拍卖公司副总经理陈连勇当年是嘉德参与这次拍卖和展览的主要工作人员之一,他向本刊回忆,那时已年近90的王世襄没有出席开幕式,由学生田家青代读了一封亲笔致谢信。在信中解读“俪松居长物志”,说前三个字是他和老伴的书斋名,后三个字是想说,“展出的不过是些身外之物而已”。陈连勇告诉本刊,王世襄先生本想过像捐给上海博物馆那批明家具一样,把这百多件文玩杂项捐到某博物馆,但他最后还是尊重老伴的意见,将这些收藏乐趣和有同好的朋友们一起分享。

古典家具专家田家青告诉本刊,王先生研究了一辈子家具,所以他很希望能够把他的思想熔铸在一件家具里,这就是后来他们一起做的一个花梨木大画案,王先生写的案铭,最后一句是——“世好妍华,我耽拙朴。”“他这个案子就算没有刻这两句话,一看也知道,不加刻意雕琢要比刻意雕琢美得多。这种不刻意雕琢,承载了所有他对中国艺术品、对汉文化最核心精神的理解,他想要对后人表达的东西,都在这案子上。”行里常说,“人分三六九等,木分花梨紫檀”,田家青偏做了一件用铁梨和紫檀搭配的大架几案,王世襄很喜欢,专为他做了四句铭文:“紫檀架几铁梨面,莫随世俗论贵贱;大材宽厚品自高,相物知人此为鉴。”田家青说,从那以后,他真正认识到家具最高的境界就是能承载人的思想。

王世襄生前在东城芳嘉园一座四合院里住了80年,直到1997年搬到芳草地西巷。芳嘉园老宅是他的朋友们最心心念念的地方。三联书店原总经理董秀玉告诉本刊,她和王世襄先生熟悉起来大约是在上世纪80年代后期,当时一批老的文化人像黄苗子、黄永玉、丁聪等,只要聚在一起,王世襄就做饭,有时在芳嘉园,有时在其他老先生家。王世襄如果到别人家里去做饭,就像开了一辆坦克。“那时候他已经70多了,骑一辆摇摇晃晃的自行车,两个前把上挂两兜子菜,后座上带油盐酱醋,一大堆瓶瓶罐罐,然后车头前面还扣一个锅。当时我还奇怪地问他为什么连锅都带,他说,不一样的锅炒出菜来不一样。”董秀玉印象最深的一次是吃大葱。她是南方人,平时不吃大葱,但王世襄跟她说:“我做的大葱你吃吃。”董秀玉记得那个好吃呀,又糯又香。

( 明罩金髹雪山大士像(罩漆)

)

( 明罩金髹雪山大士像(罩漆)

)

田家青也说,这道“闷葱”是王先生的得意菜式,他家现在还留有一段录像,是王先生光着脊梁在他家厨房里做这道“闷葱”。田家青把王先生做的饭称做“文人饭”,“只要是吃过,能一生都有印象”。如果有人要求跟王老学做饭,王老断言学不了:“我每天早上5点多就在朝阳门菜市场附近打太极拳,开门之后我第一个进去,把最好的菜买了。做菜原料太重要了。”言下之意,你能起那么早去买最好的菜吗?

王世襄喜欢看足球,身边朋友对这个都有段子可说。田家青说,跟王先生一起干活的人都知道,他脑子超常,“他喜欢足球,最厉害的是两个半导体,一个半导体听BBC,一个半导体听足球比赛,同时在看新闻联播,还和我聊天。后来我说你行么,就问他我刚才跟他说什么了,他还真就能说出来,包括球赛踢到哪儿了。实事求是地说,他还真就不是一个普通人”。

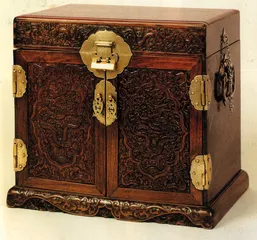

( 黄花梨龙纹官皮箱 )

( 黄花梨龙纹官皮箱 )

“他小时候读的是美国学校,全部英语教学,回家又有私塾老师教古汉语、经学、史学、古诗词、音律学等等,所以他的底子是非常厚的。”已退休的北京荣宝斋书画鉴定师萨本介,第一次随母亲去芳嘉园拜访王世襄先生是在1978年,那时他刚进荣宝斋工作。“见面坐下,王老就问,古文学得怎么样?对绘画史了不了解?我那时候什么都不懂,没法接茬。”再见王世襄,他说已经是八九年后了。这一次,萨本介惊了,就见满屋子明式家具,随便看、随便摸、随便坐,简直就是一个大仓库,连袁老师切菜都是在一个明式的小桌上。萨本介开始常去家里和王世襄聊天,“在我面前,他是一座非常高的大山。但又是一个可亲可爱的老头,夏天见我可以光脊梁,穿大裤衩”。他告诉本刊,王老研究一样东西,一是一定要见实物,二要亲身感受,三要印证古籍,“三者缺一,他就绝不会开口说话。有时候我向他请教一个问题,如果他不能做到前面说的这三头对案,就避而不答”。萨本介认为,“王老年轻时在燕京大学接受了一套美国式学术研究的方法论,和中国的传统思想不一样。所以在文物研究领域他和别人不同,从西方的方法开始,又回到中国的本土上来。他常跟我说,不冤不乐,意思是要受别人不知道的苦头。对于他来说,‘玩’是一种非常非常深入的研究方法”。在萨本介印象中,晚年的王世襄一直在抢时间,“《自珍集》、《锦灰堆》系列,都是这么抢出来的”。

田家青也反复向本刊记者强调:人都喜欢说他是玩出来的学问,其实我知道他的辛苦也是常人所不能的。

“我认识王先生快30年了,从1979年到现在。我从1976年起在这个行业里混,那时候还没有潘家园呢,有这么一批打小鼓的,还有几个委托商店、旧货商店、家具厂,加起来北京一共有一二百个玩这个的。黄胄先生也在其中玩。行里人都知道王世襄先生,说他是个奇人。我当时已经泡了三四年,认识很多老工匠,还有搞家具修补的,自己觉得对行业里的东西都门儿清。第一次见王先生,实事求是地讲,我是抱着会一会的想法。因为我觉得特别不服气,为什么所有人——甭管学者、外国人、倒爷、搞艺术的——都称赞他,可又说不出来王世襄到底怎么行。

“等一见他,我一次就服到底。我们这个行业里,以会说行话术语为一个标准。我原来以为只有做家具的老工匠和玩古玩的人懂,那种真念书的学者不行。直到现在,圈子里都还有一种偏见,或者说是一种概念——念书的都是纸上谈兵的主儿,跟实践差特远。但我见了王先生后,我最惊讶的是,他不仅能把从宋代到现代的这些行话术语说得和工匠一样,还厉害到能把每个术语出现的历史年代以及为什么这么说解释清楚,包括里面哪个字因为口误写错了、应该怎么写。他高出来的一块儿可不是一点半点儿。历史上不可能再有他这样的人了。”

田家青说:“王先生不是工匠,但他比工匠掌握术语还要准确。从鉴赏角度,又超过了鉴赏家。加上书本学问,了解很多古献文籍。从这儿我知道,他这功夫绝对不是玩的功夫。他可以跟工匠穿着短背心一块儿聊怎么做家具,而且更辛苦的事儿在后面,多着呢。”

王世襄先生的重要著作,比如《明式家具研究》、《锦灰堆》、《自珍集》都由三联书店出版,先生的身影,曾是三联书店里的一大景致。大约2000年前后,他在三联书店做那本《自珍集》,常到美编室去看图和排版,老人风风火火来去,手里总是拎一个编织的菜篮,里面有时会装着书稿,那只篮子就成了三联书店人很难忘记的情感标志。“听到老先生去世的消息,店里有一种沉重,感觉就是一个亲人和长辈去了。他的精神和气质,他的趣味,对三联有很大的影响,让三联洋溢着浓浓的文化味。”三联书店总经理樊希安对先生驾鹤西去充满惋惜。三联书店副总经理汪家明则感慨说:“《锦灰堆》里表现出来的王世襄先生,在中国是独一无二的,之前没有,之后也不会有了。”■

(实习记者童亮对本文亦有贡献;本文部分图片来源于《锦灰堆》) 田家青出来世纪锦灰堆自珍集学养文化王世襄