弦间指上的五色青春

作者:石鸣(文 / 石鸣)

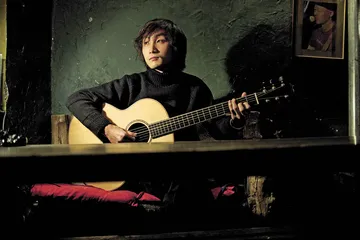

( 阿兰

)

( 阿兰

)

阿兰

2009年9月有两件事情特别让阿兰高兴,一是他过了27岁的生日,二是他应话剧导演孟京辉的邀请,在国家大剧院上演的《堂吉诃德》中担任吉他现场配乐。这个剧9月初上演,7月份他开始参与排练,整个剧中只有他这一个乐手,第一场时灯光师还忘了给他光,于是他就在一片既看不见琴也看不见手的黑咕隆咚中大汗淋漓地演奏。“还好没出差错。”他说。后面几场他有了光,也有了经验,和剧组配合得更加从容。

阿兰并不是专业吉他演奏者,也不玩弹唱。“他们那些民谣啊摇滚啊,都是要唱的,而我不唱。”他说。他玩的“指弹”,专指以吉他作为主奏乐器来演奏乐曲旋律本身,既包括古典音乐,又包括现代音乐,风格多变,技巧要求也各不相同。

“美式风格,比如拉格泰姆那些,是不间断的强音,弹起来很耗体力,右手很累,因为需要提供一个持久性的机械动力。一般而言,演出前一周就要开始攒体力,基本上就是一个奥林匹克运动。”阿兰说。他弹了一首《No.3 Machine》和一首《Jack Fig》,说“后面这首曲子弹完整个小臂都是酸的”。

“而弗拉明戈特别需要音的强弱交替,一个音要加特别多的装饰,对右手大拇指的要求比较高,还有扣弦、敲击琴板一类的技巧。它讲究音清晰的颗粒感,大珠小珠落玉盘,和凯尔特风格是完全不同的。”阿兰演奏了一首《月光下的小路》。又说,“像凯尔特音乐的爱尔兰风格,装饰音也很多,但是节奏非常乱,强弱节拍完全被打乱,这跟古典是完全不一样的,是非常现代的感觉。”

( 任强 )

( 任强 )

阿兰介绍说,弹弗拉明戈在国内有专门的演奏家和一批从业人员,而弹古典音乐的有音乐学院相关专业的学院派,他自己是凯尔特风格弹得最好。“不谦虚地说,演奏皮埃尔·本苏曾(Pierre Bensusan)的作品,我已经算是国内的权威了。”但是各种音乐他都喜欢,“也许某阶段我会偏爱某种类型的音乐,但是不同的音乐背后是某种相通的感觉。有段时间我弗拉明戈右手的强音出不来,表现力不够,这时候我去弹别的,再回来弹弗拉明戈,可能就会理解得更深刻。”

不同的音乐不光需要不同的技巧,也需要不同质地的琴去表现音色和音感,阿兰拥有六七把吉他,常用的两三把。这些琴价格不菲,有的高达10多万元,“算是一种投资吧,有的也是过于奢侈,可能是见识更好的东西的需要”。他的两把日本琴,一把是日本雅马哈公司负责乐器的总设计师江琦秀行1971年制作的,声音温润如玉,另一把是日本制琴大师和野贤的作品,背板用沿树的直径切割、质地最为致密的巴西玫瑰木。“木头纹路的细节像单反相机拍出来的照片,声音清冽,明显比江琦秀行那把冷。这个声音是撒着银色月光的那种,像钻石一样。”当阿兰想换一种风格的时候,有时会将一把琴全部换成新弦,他说“听那个声音,我自己就很陶醉,就会忍不住不停地去拨它”。

弹起这些琴,对阿兰来说,“就像见老朋友一样”。“比如说这把琴,我前段时间因为在弄《堂吉诃德》,弹弗拉明戈那些东西,很长时间没弹它了。再回来弹它的时候,就会发现,老朋友原来有很多新的性格在里面了,是我以前没发现的。你再去弹,就好像重新认识了它们。其实会的东西越多,也是一种负担,有些东西会忘掉,会模糊。你需要经常回去见见你的老朋友,以免失去联系。”

阿兰有1.8米高,是典型的北京孩子,说话带着强烈的卷舌音,语速很快。在人民大学附中念到“高二”时,阿兰接触了指弹吉他。念本科的时候,他弹琴弹得“整栋宿舍楼都知道了”。说起他,大家就会说:“哦,就是28楼那个扎辫子弹吉他的人。”他说他上学的时候“很不正经”,就是“什么事情都瞎折腾的那种,老师可能也有些微词,不过他们都知道我只是顺便来学习的,他们的态度都是祝你顺利毕业什么的”。他笑,说自己是一边弹琴一边“顺便”上了个北大,化学系的课程并不简单,但是“该过的过了就行”。时至今日,阿兰还留着一头及肩长发,但他并不愿意被人称为“文艺青年”。“如果长发就是文艺的话,那文艺也太廉价了。”他说他一段时间内可能需要一些外在形式去寻找一种感觉和状态,但是一旦达到了想要的状态,就想把之前张扬的那一面收敛起来,因为那些反叛、边缘对他来讲都是手段而已,目的在于生活本身。“所以我在考虑把我的头发再剪短点。”他笑。

从“大一”起他开始和一帮朋友把北大吉他协会做成了一个“成熟的‘黑社会’”,“说是‘黑社会’,其实就是非官方、侠客那样,水浒梁山泊不就是一个所谓的‘黑社会’嘛。”他说他们作为“开山的老大”,使“吉协”变成了校内唯一具有独立盈利能力的社团。“差不多是一个有限公司,开班教课,卖乐器,一年可用经费大约2万到3万元,都是自己挣来的。因为经济上独立了,所以吉协自己的文化才能传承下来,我们都是懂得怎么去实践自己理想的人,并不是光有一腔热情,而是比较靠谱。”阿兰对经济基础和上层建筑的关系认识很清醒,“想发扬一种文化,首先想想怎么挣钱吧,经济必须独立,理想不能空中楼阁”。

对阿兰来说,音乐的价值在于作为一种个人的生活方式如何具有不可重复性。他说如果需要给自己压力的时候,他会每天很苦地练琴,弹到手上起泡、不能再弹为止,但是总体说来,他并不愿意抱着“人有多大胆,地有多高产”的态度去练琴。

“为技巧而练技巧是不值得的,那样你会成为曲子的奴隶。我现在有40%的精力在弹琴,30%的精力在演话剧,20%的精力在玩足球、游泳等等,10%的精力在做一些别的事情。其实做别的,比如说教课和话剧排练,一方面是收入来源,另一方面也反过来,使自己对演奏技巧和音乐本身能够有新的认识和理解。音乐这个东西需要进到你的身体里面,然后再出来,需要不断吸收各种营养才能有情感。如果我总是一天8小时地练琴,我就没有时间来吸收精神上的营养了。”他的朋友老崔说他是“吉卜赛人的作风”,“就是《百年孤独》里面挑着杂货担子的吉卜赛小贩,在你面前一会儿掏出个这个,一会儿掏出个那个,叮叮当当五颜六色的那样”。

任强与戴子郡

任强比阿兰小3岁,“北漂”今年已经是第4年了。他在生人面前很腼腆克制,但是据说遇到指弹吉他的“战友”就会完全显露其作为一个热情奔放的射手座的本质。他偏爱弹美式风格的拉格泰姆和布鲁斯,真正向往的是古典曲目。不过他说,“但是弹古典太难了,是一个系统工程”。

任强是延安人,本来在西安科技大学念微电子专业。因为舅舅玩过古典吉他,他在小学二年级就接触了这种艺术形式,到了“大二”,终于决定要来北京学琴。“当时家里没人支持,除了我爸。他听说了我的想法后,觉得不是不过脑子的念头。我妈则彻底反对,直到现在还在跟我唠叨什么时候回西安上班。”从2005年下半年开始,他每周一次坐火车往返于北京和西安学琴,2007年终于在学校拿了专科毕业证。“本来自己选择彻底不拿证的,后来还是为了给自己和家里一个交代,但是(因为急于弹琴)只能拿最快的。”从此以后他正式加入“北漂”一族,寄宿在五棵松地铁站附近父亲一个朋友空置的办公室里,屋里最值钱的就是这些年陪伴他的5把古典吉他。

这些琴基本上都是他父亲资助他买的。他说开始正式学习后的第一把琴价格是5.6万元,“当时我自己没敢想买这么好的,我爸决定买的这把”。他谈起来非常感激的样子。“同时也买了另一把美国制作的古典琴,适合演奏巴赫赋格和巴洛克那些的,价格7.2万元。”后来因为他喜欢弹美式风格的乡村音乐,又买了把4万元英国生产的十二弦琴。2007年他开始演出后,“为了应付现场演出”,他买了一把3万多元的十二弦琴。2007年底“为了发烧”,又买了一把澳大利亚定做的传统风格的古典吉他,价格11万元。他用它来演奏改编自贝多芬和莫扎特的一些曲目,“比如索尔改编的《魔笛》变奏曲”。这些琴,包括早期学琴的学费、往返车票,都是他的父亲承担。直到今年,他开始教吉他课,才有了自己的独立收入。他说买这么多价格昂贵的琴的原因是,“声音是无价的”。

2007年他参加了中国音协举办的第三届国际吉他文化艺术节上的指弹比赛,为了准备比赛,“有好几个月,每天练琴10个小时”。初赛、复赛他的表现一直不好,运气也不好,入场顺序一直抽第一,只能算是勉强过关。决赛的时候还是抽到第一个出场的签。“当时我就想,反正已经这样了,就豁出去了,结果反而发挥得挺好,拿了第一名。”他说,“刚开始学的时候所有人都比我弹得好,算是憋了一年半,终于证明了自己的能力。”

“比赛完后是有评委说这孩子‘功力非凡’什么的,但是所谓名号,太虚了,与你付出的东西完全不成正比。很多物质的表象,得到只是一瞬间,只有那些你自己真正体验到的东西是跟随你一辈子的。”他说他现在感觉自己在弹琴上仍然幼稚,迫切需要进步,什么也不想考虑,只想好好练琴,弹出自己心中的音乐。他刚开始挣钱,经济压力很大,于是,在日复一日的平淡日子里,“能够弹琴就很幸福了”。他说他看音乐家们的自传,经常特别受鼓舞,“跟他们比,我们这个时代遇到的这些困难特别小儿科”。

来北京三四年,任强除了故宫,几乎哪儿也没去过,最熟悉的是他自己的家、吉他老师家,和他那些弹吉他的朋友的家。他现在和阿兰一起在交道口东棉花胡同里的江湖酒吧演出,阿兰的说法是:“弹古典需要更多把自己挖出来,奉献给音乐,需要遵循更多的规则去演奏。比方说你不能把庄严的东西演奏得非常浪漫,巴洛克的东西就不能带有那么多的情感。”为了在弹奏中更好地表现音乐,任强通过钢琴、大提琴、小提琴等其他器乐的各种演奏版本,来学习和揣摩“音乐的初衷”,研究“如何更好地发挥吉他本身的音色上的优点,避开延音太短等等一些缺点”。

和任强一样,戴子郡也是弹古典吉他的爱好者,一曲《最后的蒸汽机车》让两人相识,并成为挚交。戴子郡12岁开始学琴,最开始是在东城区文化宫的一个吉他班。“老师弹了几首曲子我印象特别深刻,有《阿斯图里亚斯的传奇》、《阿尔汗布拉宫的回忆》,好像还有《皮革探戈》,还有《卡伐蒂娜》。当时我就很感兴趣,因为我也想弹成那样。”他说他很感谢这个机会,让他知道了自己想干什么。

9年的练习让戴子郡的水平超出了一般的“业余”水准。因为喜欢音乐,在弹琴的时候他总是非常投入:“听到某个音乐,觉得,啊,这是我想要的,于是就去找谱子。通常是去我师傅那儿,都能找到,很兴奋,就好像非常渴,突然看见前面有一口井,但它不是那种可以让你暴饮暴食的,你必须一小口一小口地吃。”

戴子郡的父母一直希望他走一条中规中矩的道路,“但是最后也没有走上”。通过自考他拿到了大学学历,同时也把更多精力投入在弹琴中。他今年刚刚毕业,但已经有了吉他教学3年的教龄。“面对现实的生活压力,我比较幸运的是,还可以从事与弹琴相关的事情,可以通过弹琴和教学的收入去养活我自己。”

戴子郡偏爱纯器乐的音乐。“交响乐就一般般,我喜欢更纯一些的声音表现,音色的单纯单一,这样对我更有冲击力,同时上来很多种声响就不行。”为了说明他对乐器本身音色的追求,他举例说:“《海上钢琴师》里面的那个《Play in Love》,有点现代和爵士的风格,但是给我的触动比协奏啊重奏啊大得多。第一次听那个原声带的时候,听到最高点的那个音,人直接就上来了,就high了,呼吸很紧促,甚至有一些生理上的反应,整个感觉就是很愉悦。”他笑,说自己在听古典音乐的一些CD的时候,“也是那种愉悦感,就是共鸣那样的,有点形容不出来”。他从小家境不错,很早家里就置备了好的功放,还有好多直接从香港用集装箱运过来的黑胶唱片。

戴子郡弹琴的历程中也曾出现过一次较大的波折。“那时是‘初二’,特别喜欢电吉他,感觉很酷,于是就撺掇爸妈给我买了一个,也不去学古典吉他了,就天天玩电吉他。可是玩着玩着,就没了兴趣,感觉自己是在弹棉花。”后来他乖乖地回去弹古典吉他,因为“这才是我想要的”。■ 弦间指上青春五色