电子书漫长的登场

作者:陈赛(文 / 陈赛)

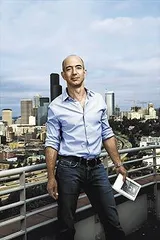

( 亚马逊创始人兼CEO杰夫·贝佐

)

( 亚马逊创始人兼CEO杰夫·贝佐

)

Kindle:最后一本书?

史蒂夫·约翰逊正坐在奥斯丁的一家咖啡馆里写作,他是一位知名的科普作家,突然间,一种欲望上来,很想读一本小说。不到一分钟,他已经用Kindle在亚马逊上购买和下载了史密斯(Zadie Smith)的新书《关于美》。在账单出现在他的邮箱之前,第一章已经读完。

每一种新技术,在井喷前夕都会有那么一个“神奇时刻”——一瞬间,冷冰冰的机器突然有了切身的体验,爆炸出情感上的小火花。比如文学青年花1.9美元买到一整套奥威尔的散文全集,或者新买的iPhone里免费捆绑了一套莎士比亚全集。

中国距离电子书的井喷还很遥远,但在地铁里拿着手机看小说的人已经不在少数。黄集伟(著名书评人,接力出版社副总编)的手机里就存着一本《刀锋》,读得挺开心。他说自己是双鱼座的,天性谦卑,只要是毛姆,并不介意它以什么样的介质出现。

但是,对一个读书人来说,阅读的愉悦感还是很重要的。Kindle的风靡一时,很大程度上要感谢约瑟夫·雅各布森(Joseph Jacobson),麻省理工学院媒体实验室的一位科学家。上世纪90年代中期,他发明了电子墨水——一种新型的显示技术,模拟纸张的质感,读者即使长期盯视屏幕,眼睛也不容易疲劳。

( 曾经的出版人石涛 )

( 曾经的出版人石涛 )

约瑟夫·雅各布森生性孤僻,不愿接受任何媒体采访。不过,据一个同事回忆,他也是个爱书人,喜欢在海滩边读书,读完后,懒得走很远的路回去拿另外一本书,就琢磨着怎么发明一种书,书上有个按钮,一按下去,就变成另外一本书。在他的设想中,这本书可以无限重写,即一本“最后的书”。

Kindle当然不是“最后一本书”。就阅读体验而言,它更像是一种过渡产品,既缺乏纸书的触感,又没有iPhone的多功能,外观也嫌沉闷丑陋。它真正的强大之处在于购书环节的方便和畅通——读者可以随时随地在一两分钟内购买和下载到一本书。

亚马逊的数据显示,Kindle用户比以前更爱买书了。这不难理解——基本上你走到哪里,亚马逊的书店就跟到哪里。正如黄集伟所说,“Kindle是活的。它就像一个心脏,周围的血液是流动的,它连接着作者、读者、出版者”。相比之下,汉王目前仍是一潭死水。

相比国外电子书话题的热炒,国内出版界却显得有点安静。“99读书人”的高级编辑彭伦说:“在国外,国民阅读率是很高的,所以会需要有一些新鲜的载体去带来出版业的新发展。而在国内,最大的问题是阅读率低,大概平均每年每人阅读的书籍数量只有1~2本,所以国内的出版业根本就没有充分发展到需要进入电子阅读的程度。”语文出版社的文化图书部主任李勇承认,长期以来中国国民阅读率确实不高,但并不意味着当阅读率提高后,新增的读者就会必然地选择传统书籍。因为随着社会人员的代际更新,新的阅读者年轻、新潮,他们更有可能选择电子媒体。

从孤独的阅读到Twitter对话

“流动”是一个奇妙的词。亚马逊的CEO杰夫·贝索斯曾说,一本书最美妙的地方就在于它的流动性:你读书的时候,那些字自动消失了,你进入一种流动的状态。他一直想设计一种机器,能帮读者进入那样一种状态。

但是,就这种孤独、安静、浸入式的体验而言,纸书仍然是最完美的媒介。电子书提供的恰恰是一种相反的乐趣。《连线》的专栏作家克莱夫·托马森在《阅读的未来》一文中,预测了图书的数字化将如何把阅读从一种相对封闭、静止的状态,变成一种更加散漫、喧嚣、交互的体验。在这个过程中,读者将是它释放的最重要的价值。

事实上,任何一种媒体在走向数字化的过程中,都会被它的受众所改变,无论是报纸、音乐、电视、博客,书自然也不例外。

你可以想象一下:一本书的每一个章节,每一个段落,甚至每一个句子,都有一个URL地址,读者可以在他们的博客、Facebook主页上引用、转载,添加评论,或者就这个话题与陌生人辩论。阅读一本书,变成一种Twitter式的群体对话。至于人们到底从中碰撞出智慧的火花,还是堕落成无聊的口水战,就看读者各自的素养了。

出版界很多人已经在尝试挖掘这种“社会性阅读”的价值。鲍勃·斯坦(Bob Stein),一位在电子书领域经验丰富的编辑,把英国女作家多瑞斯·莱辛(2007年诺贝尔奖获得者)的《黄金笔记》放到网上,设计了一个非常精致的评论系统,还雇了7位作家一起阅读评注。

北京大学信息管理系教授李常庆将电子墨水的阅读体验和古登堡印刷术相比较:“当时古登堡的初衷是要为修道院提供和手抄本具有同样阅读效果的印刷本,因为当时人们的心理是认为手抄本是最好的。传统纸张文化下的阅读习惯和阅读心理是经过两三千年的时间形成的,即使被取代,也同样需要一个漫长的过渡时期。比如,一本书的厚薄程度会影响人的阅读感受,随着看过的书页由薄到厚,就会产生一种成就感,而阅读电子书的时候,在内容长度上就很难把握了。”李常庆教授还强调,阅读方式的不同影响了人们的思维方式。传统的阅读方式是一种线性阅读,而电子阅读带来了更为多样化的阅读方式,包括:点的阅读方式或者辞书式阅读方式,电子阅读平台强大的检索功能让人们更为方便快捷地实现阅读内容的跳跃式转换;树形阅读方式,这在阅读学术著作时表现得尤为明显;多媒体阅读方式等等。“可以这么说,印刷术建立起了理性的社会,线性阅读让人们养成了一套严密的逻辑思维,而电子阅读带来一种更为发散型的、更为感性的思维模式。”李常庆教授举例,“一些学者反对儿童看太多漫画,这不仅仅是因为漫画的内容良莠不齐,他们更担心的是这会不利于培养严密的逻辑思维。像我自己,虽然在电脑上批阅学生的论文也能找出一些问题,但是一旦打印成纸质版再来看一遍,就一定会发现更多的问题。”

纸书:根植在情感中?

“新的阅读方式,新的增长,地平线上已经有新的影子。电子书会在多长时间内取代纸书成为主流,这个不需要去预测。我们只需要去看,我们是否捕捉住了这些趋势,而且这些趋势,带给人们的是什么样的变化。”

在接受本刊记者采访时,石涛刚刚离开卓越亚马逊,赋闲在家。他曾经是一个出版人,策划引进的《格调》一书据说曾影响了一代中产阶级的生活趣味。

他有一个Kindle,但只在旅行的时候用,尤其是飞机上的两三个小时,是最好的Kindle时光。他会读读《求医不如求己》,或者《项塔兰》,一本关于“越狱”的小说,澳大利亚的一个囚犯写的,作者在孟买贫民窟隐姓埋名10年,最后在德国被捕。小说800多页,故事很吸引人,但他仍觉得不值得用下班或周末的时间来读这样的闲书。

在他看来,电子书是新技术带来新的阅读需求,而不是一种阅读样式取代另外一种阅读样式。旧的阅读需求仍然会一直存在。是的,在功能上,电子书也许可以完全取代纸书,但习惯,审美,感觉,甚至感情呢?

“拥有和阅读一本纸书,有点像穿衣服。”《波士顿环球报》的专栏作家戴维·梅赫根(David Mehegan)说,“这个年头,我们可以裸着身子走来走去,但没有书,我会觉得很不自然,好像被抛弃了一样,毫无抵抗力。你还记得,当年那本改变了你一生的书吗?只要我还保留着那本书,我就以一种奇怪的方式仍然保留着那段记忆。如果我了解那个作者,感觉上就像一个朋友始终在身边。”

迈克尔·查金却没有这么多罗曼蒂克的感伤。作为美国出版业最著名的“未来学家”,迈克尔投身书业40多年,一向激烈鼓吹数字化变革。“对书作为一种‘形式’,我没有任何个人的感伤。我知道很多人有这种情绪,他们经常提到书香,墨香或者胶水的气味,对我来说,这很疯狂。”

“在我们的有生之年,纸书不会消失。地球上还有上亿本书,你不可能把它们都烧掉。”他告诉本刊,“但是,20年后,纸书会变成工艺品。仍然会有人喜欢读‘书’,但会是非常少数的人。”

他只恨革命不能来得更猛烈一点。从90年代开始,他已经舍弃了纸书,全面投向电子书的怀抱。他喜欢晚上在黑暗的房间里就着iPhone的背光阅读电子书,他早已习惯了小小的页面和短的行距。况且,口袋里放着一个PDA,何必拖着一本书走来走去?

根据他的设想,我们未来的精神生活将由无数的屏幕和一片“云”构成。这些屏幕功能各异,尺寸不等,可以挂在墙上,或者卷起放入口袋,而所有的内容都将存在“云”里,包括书。

感谢Google,他的预言终于开始有了眉目。Google在世界各地扫描了1000多万本书,包括很多绝版书。明年,他们将推出网上书店服务平台Google Editions,提供约50万册电子书用于销售,允许消费者通过使用包括手机在内的、任何能接入互联网的设备阅读,包括Kindle阅读器。

而且,在Google的计划中,用户并不下载书,只是购买使用权。这意味着版权不再是个难题。因为你并不拥有任何文件,因此也无法把文件复制或传递给任何人。“我们会通过授权(license)获得内容的使用许可,这些授权会附带限制条件,包括你能在多大程度上与他人共享或交换。”

史蒂芬·金的实验与出版业的绝地反击

9年前,史蒂芬·金在自己的网站上做过一个实验。他写了一本叫《植物》的书,但不打算通过出版社出版,而是在自己的网站上连载。故事设置得很恶毒,主人公是一个被拒稿的作家,送了一株吃人的植物到那家出版社去。他写完一章就直接贴到网上,而读者每读一章,要支付1美元。当时的网络支付系统还很不成熟,所以给不给钱全凭自觉。他警告说,如果自愿付费的读者低于75%,他就不写了。结果,他的实验没撑到第四章就结束了。他找了个一个作家最常用的烂借口:灵感用完了。

这个实验以失败告终,但给出版社的未来留下了一个恐怖的可能性——图书若真正实现了从纸张到数字的转换,作者与读者之间实现无缝连接,则出版社很可能被彻底抛弃。

因此,在Kindle出现之前,书业作为旧媒介帝国的最后一个堡垒,一直拒绝拥抱数字世界。无论作者,还是出版商,都不愿意把书放在网上,怕重蹈唱片业的覆辙。其实,唱片业的一个重大失误在于,早在Napster出现之前,他们就已经发行了无限的、可复制的音乐文件(CD)。他们一开始就没有在CD上做好版权的管理和控制,这种短视毁了他们自己。但书不同,在所有的媒介形式中,书是最难复制的。但最近几年,情况变得越来越难以控制。2007年,J.K.罗琳不肯发行《哈利·波特》第7部的电子版,结果纸书上市不到一天时间,已经被“粉丝”们扫描并传到网上去了。

根据美国出版者协会的数据,美国2008年的图书销量总额达243亿美元,其中电子书只有1.13亿美元,不到1%。但是,电子书的增长势头极快,去年的增长率是68%。

9月15日,丹·布朗的新书《失落的符号》全球首发,纸书和电子书同时发售,第一天就卖出了100万册,虽然兰登书屋拒绝透露其中纸书和电子书的比例(据内部人士说不到5%),但至少在亚马逊上,它的Kindle版销量已经超过了纸书的销量。

没有人知道,电子书到底对纸书的销售有什么样的影响。它到底是会侵蚀纸书的市场,还是在开拓新的市场?可以肯定的是,如果丹·布朗还有6年时间写一本书,他会发现自己绝大部分的书都会是电子版的——纸书的衰落无可避免,新技术摧枯拉朽的能力,往往不以人的意志为转移。

有人算过这样一笔账:在西方出版业,一个作者每卖出去一本书大概能赚1美元。如果是在数字环境下,没有印刷和发行的成本,畅销书作家则完全可以跳开出版社的环节,他们只要雇用一个很小的团队,包括一个打字员、一个编辑、一个设计师和一个公关,即使把书价定在2美元或者3美元,都比目前赚得更多。

事实上,整个欧美出版业是靠畅销书的利润支撑起来的。试想一下,如果史蒂芬·金、丹·布朗、J.K.罗琳都选择了自己在网上销售自己的作品,或者直接与亚马逊或者Google签约,对出版社将是怎样致命性的打击?

不久前,法劳·斯特劳斯和吉鲁出版社高级副总裁伊丽莎白·斯夫顿在《国家》杂志上发表了一篇文章,叫《漫长的告别》,很能代表老一代出版人对纸书恋恋不舍,但又无可奈何的心境。

“出版是一种脆弱的文化。”她写道,“几个世纪以来,出版社和作者在关于字体、纸张、装订、插图、封面设计的争执中获得无限乐趣。笛卡儿要求《谈谈方法》用极小的版本出版;萧伯纳坚持用一种字体Caslon;埃德蒙·威尔逊喜欢某种特殊尺寸的版心。约翰·厄普代克对自己的书的每个物理细节都要过问。在谈论书的死亡时,你必须同时谈论这种文化和工艺的灭绝。”

在她看来,出版业的特殊性在于,它不是一个唯利是图的行业。他们用畅销书赚来的钱,支持小众作品的出版和销售,资助严肃作家的创作,可能出于文化的尊严、文学的尊敬、政治的需求,或者仅仅是某种怪癖的热情。但对Google或亚马逊的工程师们来说,书不过是信息,庞大的广告机器里的一个新零件。

“他们不懂书,不懂书的价值,更不懂我们可能失去的是什么。他们只是一群野心勃勃、粗鄙无文的工程师。如果将来书的制作、编辑,作者的甄选、发现,完全放到他们手中,将是文化上的灾难。”

对出版业来说,这的确是一个特别艰难的时期。一方面,他们要继续支持一个很可能将在20年内消亡的印刷模式,因为它还有生命力,是目前收入的主要来源。另一方面,他们必须不断尝试新模式。每天都有新的媒介、新的平台出现,令人眼花缭乱,手足无措。

位于波特兰的鲍威尔书店是美国70年代兴起的独立书店,书店主人迈克·鲍威尔说,Kindle让他们陷入寒冬,“我们坐在那里,贴着鼻子往窗外看,但外面好像没有我们的位置”。

巴诺书店的“绝地反击”是Nook。比起Kindle,这款新阅读器最大的好处是可以与朋友分享自己买的电子书。Simon & Schuster不久前成立了一家多媒体公司,专门为电子书开发视频内容,取名叫Vook,但目前只能在iPhone上播放。这样,教育书籍便可在教学中提供视频教学,而小说也可在某些章节中播放视频。

企鹅中国区副总经理王珍告诉本刊,在数字化这个问题上,企鹅的态度是“全面迎合”。他们正在将过去出版的所有内容数字化,并且试图把这些数字内容嫁接到各种不同的电子设备上,从手机、电视到飞机上的座舱显示器。

杰生·爱泼斯坦是蓝登书屋的前编辑部主任,曾创办《纽约书评》杂志、“美国文库”和“读者书目”,是出版界的传奇人物。他今年80多岁,早已退休,但念念不忘要改造出版业。他与朋友合作创办了一家公司,开发“Espresso印书机”,几分钟之内就能打印装订好一本书。就像ATM机一样,这种印书机可以置于城市的任何一个角落,比如全世界爱书人的圣地——伦敦查令十字街的布莱克威尔书店刚刚装了一台,可以打印50多万种书,包括很多绝版书。

杰生·爱泼斯坦这样设想出版业的未来:“在电子化的未来,每一本书都可以通过Google之类的搜索引擎找到,书商、出版商,甚至作者本人,都会把电子文本上传到自己的网站。读者可以在自己的电脑上,从一个许多种语言的无限大图书馆选择自己想要的书,然后发到最近的机器上,在那里,它们会打印装订好给读者。”■