缂丝与墨

作者:李晶晶(文 / 李晶晶)

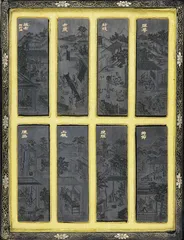

( 清乾隆御制棉花图墨 )

( 清乾隆御制棉花图墨 )

穿过故宫宁寿宫后的养性门,可见一座养性殿。黄琉璃瓦歇山顶,面阔3间,每间以方柱支撑,隔为9间,前接卷棚抱厦4间。乾隆三十七年(1772)的时候,仿内廷养心殿建造。形制完全一样,只是体量略小,乾隆皇帝打算退位后在此居住。养性殿西暖阁尽间有一间房,曾与“三希堂”齐名,这便是珍存一方名墨而声名远扬的“墨云室”。

中国嘉德瓷器工艺品部总经理闫东梅告诉本刊:“作为文房四宝之一的墨,早期讲究的是实用性,就如李廷珪墨,存放五六十年后,仍‘其坚如玉,其纹如犀’。由于制墨业本身的发展,到清代墨的制造开始增强观赏性,主要向‘精鉴墨’(专供鉴赏的墨)和‘家藏墨’(多作收藏或馈赠亲友之用)两方面发展。”

故事说,乾隆五十六年(1791),时任陕西巡抚同时又是大收藏家的毕沅,向乾隆帝进献了一方五代时期南唐李廷珪所制的古墨。这方墨坚实细腻,墨面黝黑光亮,一面泥金草书“翰林风月”4字,另一面朱书3个已模糊难辨的草体字。古墨上遍布独特的细碎云纹,或散乱密集,或齐整稀疏,变幻奇特。李廷珪本姓奚,唐朝末年随父迁至安徽歙州(今歙县),父子二人以造墨为生。李廷珪所制的墨“丰肌腻理,光泽如漆”,南唐国君李煜十分赏识,便赐国姓为李。宋人王辟之的《渑水燕谈录》中记载:“南唐后主,留心笔札,所用澄心堂纸、李廷珪墨、龙尾石砚三物,为天下之冠。”李廷珪所造的墨“其坚利可削木”,抄写《华严经》一部半,才研磨下去一寸,存放数百年,研磨时尚有“龙脑气”,宋人称之为“天下第一品”。宋太祖以后,凡皇帝写诏书,都用廷珪墨。每年徽州要向朝廷进贡1000斤墨。由于统治者的垄断,市上很难买到李氏父子所造的墨,宋宣和年间,竟出现“黄金可得,李氏之墨不可得”的奇缺现象。庆历年间,一枚廷珪墨,卖到一万钱。

乾隆对毕沅所献李墨视为至宝,于是写下《御制墨云室记并李廷珪古墨歌》以记述和颂赞此盛事。其实墨的发明大约要晚于笔。史前的彩陶纹饰、商周的甲骨文、竹木简牍、缣帛书画等都留下了原始用墨的遗痕。考古发掘,公元前14世纪的骨器和石器上已有墨迹,1975年湖北云梦县发掘出土一块战国时期的墨块。在人工制墨发明之前,一般是利用天然墨或半天然墨来作为书写材料。到汉代,才开始出现了人工墨品,魏、晋、南北朝墨的质量不断提高。

乾隆帝所作御制诗文《御制墨云室记并李廷珪古墨歌》经装裱成为一件御制书法作品,收录于《钦定石渠宝笈续编》和《钦定石渠宝笈三编》。一些王公大臣也以不同的笔体敬书了乾隆帝的御制诗,故宫博物院现藏有董诰书弘历墨云室记卷、金士松书弘历墨云室记卷、吴省兰书弘历墨云室记册。还有一些大臣制作了仿李廷珪墨献于宫中,墨上均泥金楷书“仿唐李廷珪墨”,今天在故宫博物院还能看到数十笏乾隆壬子年款御制墨云室记墨。而这方南唐时期的李廷珪墨则珍藏于台北“故宫博物院”。

为讨乾隆欢心,大臣可谓用心良苦。大臣福康安以乾隆帝御笔为粉本,以缂丝的形式来表现这首御制诗文。在浅粉色地上,用墨色丝线缂织行书乾隆御笔诗文。引首缂行书“泽古怡情”4字,4字左侧缂李廷珪制古墨一笏,墨体上浓云状的纹饰缂织得一丝不苟,清晰可见,精妙地再现出李廷珪墨的独特特征。中国嘉德这次秋拍从谭敬后人手中征集到这件缂丝乾隆《御笔墨云室记》手卷。谭敬是民国时期上海的收藏大家。祖上曾为清朝广东十三行之一,京中第一代买办。青年时经友人汤安引入收藏界,曾与张珩、张大千、陈梦家等友好,因而精于文物鉴定,富于收藏。1950年将其珍藏战国时期齐国量器“陈纯釜”和“子禾子釜”等捐献上海市文物管理委员会。而后又将所藏北宋司马光《资治通鉴》稿卷孤本捐献国家,现由北京故宫博物院收藏。

“我们这次征集来的这件缂丝乾隆《御笔墨云室记》卷,是迄今为止所知的第二件缂丝摹乾隆御笔墨云室记的作品。另一件藏于辽宁省博物馆,由于从未公开发表,有关它的更多详情不得而知。经询问辽博保管部负责人员,得知这件缂丝作品尺寸为纵31.6厘米,横200厘米,为蓝色地朱缂。”

( 缂丝乾隆《御笔墨云室记》卷 )

( 缂丝乾隆《御笔墨云室记》卷 )

这次秋拍中,还有一套四大藏墨家之一的张絅伯旧藏御制棉花图墨共十六笏(为成套集锦墨),或许能让我们看到墨的另一面。此套墨为乾隆三十年(1765)御制。墨装为黑漆描金双龙戏珠盒,中写“御题棉花图”,分上下两函装。另附有宫廷原装锦套和黄绫签,上画二龙戏珠,内题“乾隆三十年 御制棉花图诗”及每笏墨名和“上函”、“下函”。原诗题为《方观承进棉花图十六事,各题其上》,载于《御制诗三集》卷五十。墨均长方形,墨色黝黑清馨。其墨将清明时节开始布种、灌溉、耘畦、摘尖、采棉、拣晒、收贩、轧核、弹花、拘节、纺线、挽经、布浆、上机、织布、练染16幅耕作棉花图景一一刻画。墨品一面刻劳动场景,一面题刻御制七绝,将农作物棉花耕织表现得淋漓尽致。

所谓“御墨”,乃是封建社会皇帝自己写字时所用的墨。唐代以后,设有墨务官,专门制造“御墨”。到了清朝,内务府御书处也设有库掌、匠役,专攻制墨。清代内务府制造“御墨”始自康熙。根据刘源所制“松风水月”墨中题词“臣源猥以异数,频侍炉烟”来分析,康熙初年刘源任内廷供奉,颇有可能刘源即是御书处墨作的创办人。自康熙时出现了“御墨”之后,至乾隆时期,“御墨”的数量大为增加,同时乾隆帝在宫中设有“墨古室”以收藏古墨。清代吴振棫《养吉斋丛录》记:“供御之文房四事,别类称名,不可胜记……端凝殿为乾清宫东配殿,三楹,藏康熙、雍正、乾隆所用砚墨。墨为御书处所制,三朝各二千挺,其形式亦不一也。”吴振棫所列墨品,与现在北京故宫博物院所藏的清历朝“御墨”完全相符,由此可见清宫“御墨”之一斑。

“集锦墨”是“御墨”这方面的特殊代表,它是一种将不同品名集中在一起而成套的形式。墨业创始人、清代四大徽墨宾之一的胡开文所制“御园图墨”,由64幅图案构成,一建筑物一图。还有“御制西湖十景墨”,十笏墨一墨一景。“御制四库文阁诗墨”,五笏墨表清宫置放《四库全书》之不同殿阁。“由于御制集锦墨之品级甚高,因此这类墨的制作成本、雕刻艺技也是相当高的。就像这件‘御制棉花图墨’,共十六笏,一面是工序图景,一面题刻御制七绝,所以要雕刻16个墨模。凡能制造这样集锦套墨的,必是掌握高度造墨技巧的大墨家。”闫东梅说道,“此外,墨品和墨的装潢对于墨的研究也是极其重要的。这套‘御制棉花图墨’,应是根据方观承进献的《棉花图》制成墨模,然后造作而成此墨。”清代集锦墨之奇巧与多样,其中凝聚着设计者的无尽巧思与文化等诸多内容,已不仅仅局限于墨的本身。

缂丝是中国最昂贵的丝织品,民间有“一寸缂丝一寸金”的说法,而墨本是文房中的消耗品,无论多名贵最终将被消耗掉。但是文人们却在处处发掘文化中的魅力,使得平常一方墨逐渐演变成精鉴墨、礼品墨,进而单独成为艺术品中的一支,这是古人也始料未及的。同时利用乾隆的威望,社会的富足,用缂丝这种昂贵的艺术形式,记录一块墨的历史,在乾隆之前没有人做过。这使得两类本不相干的艺术品——缂丝与墨,留下一段佳话。■ 清朝李廷文物乾隆缂丝文化