物理学奖:铸造现代信息社会的基础

作者:曹玲(文 / 曹玲)

( 高锟 )

( 高锟 )

对于这两个不太相关的研究成果,诺奖评委会说,今年的物理学奖得奖成果铸造了现代信息社会的基础,信息社会建立在通信基础之上,而光纤传输和图像记录彼此关联,共同改造我们的生活。

近些年,物理学奖或颁给艰深晦涩的基础研究,或颁给“平易近人”的应用科学。去年获奖的内容是“对称性破缺”,这是一个描述基本粒子性质的重要概念。今年的得奖内容更像2007年,大出风头的是笔记本电脑和MP3之类装置使用的小型高存储量硬盘。

中科院物理所光物理实验室副主任魏志义研究员说:“今年的两项获奖研究从小的方面来说没有太大联系,从大的方面来说都属于光学,都是应用性非常强的研究,已经深入了人们的生活。就物理学领域本身而言,光纤和CCD也已经成为必不可少的研究工具和手段。”

CCD之路

成立于1925年的贝尔实验室是全球有名的诺奖专业户,加上新晋的两位诺奖得主,该实验室是第七次获得诺奖,得奖人数达到13人。贝尔实验室总裁金钟勋发表声明说,史密斯和博伊尔代表了贝尔实验室精神的精华——专注于改变世界通信方式的世界级研究。

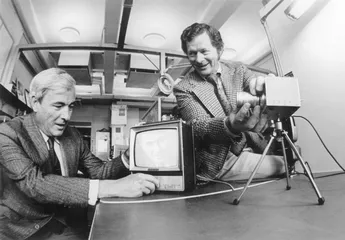

( 美国贝尔实验室的科学家威拉德·博伊尔(左)和乔治·史密斯(1970年) )

( 美国贝尔实验室的科学家威拉德·博伊尔(左)和乔治·史密斯(1970年) )

如今,CCD在难以计数的数码相机、望远镜和医疗设备中得以应用。在大多数应用中,它都会将光转变成电信号。光子撞击电容器阵列,产生与其强度成正比的电荷,而电荷耦合器又将它转换成电压。该信号可以数字化,还可通过繁重的高性能计算转化成哈勃望远镜图像。但是,在CCD发明之初,没有什么人看得出它的远大前程。那时候它小得可怜,分辨率非常低,又吵得要命,根本派不上实际用场,贝尔实验室的同事们把它看做一个玩具。不过,还是有天文学家对它寄予厚望。天文学家观察的那些天体实在太暗了,从遥远的宇宙空间中来到地球的光子太少,每一个都非常重要,而人眼只能分辨1%~4%的光子,感光板能记录10%,CCD则可以记录90%,这对于天文学家来说不啻为一个惊喜。而且,相对照相底片来说,CCD还有一个优势:每个照相底片都有不一样的缺陷,而且只能进行一次曝光,而CCD如果有一个坏像素,可以通过轻微改变望远镜的方向,对同一个物体进行拍摄,通过数学变换得到一幅没有缺陷的图像。

1979年,加州大学戴维斯分校的天文学家托尼·泰森(Tony Tyson)在洛威尔(Lowell)观测站1.8米的望远镜上安装了4毫米见方的CCD摄像器件,这是为科学应用制造的第一台CCD相机。1980年他用这一系统研究了对照相底片来说太微弱的类星体寄主星系。他说,在科学成像方面,没有什么比CCD更好的了,后来人们还是花了一些时间才认识到这句话是个真理。

上世纪70年代,研究人员拟在哈勃太空望远镜上安装没有什么把握却非常昂贵的CCD,在1974年遇到预算削减时又差点把CCD砍掉。天文学家为CCD进行了辩护,一位学者说距离哈勃上天还有8年机会,如果现在就决定用一个已经过时、落后的探测器,将来肯定会认为这项选择不够高明。还有一位天文物理学家说,这就好比在治病时,为了节省心肌将血液输送到全身各地所消耗的能量而决定切除心脏。于是CCD被保留了下来,哈勃望远镜获得了巨大的成功,成为人类历史上无可争议的最伟大的望远镜。它装配了多种科学仪器,各仪器均采用CCD而非摄影胶片来捕捉光线,将探测到的光线转换成数字信号,然后存储在望远镜上的计算机中并发回地面,这些数字数据随后被转化成图像,成为新闻里和杂志上那些令人叹为观止的绚烂图片。

在接下来的几年里,成百上千的科学家和工程师努力奋斗,逐步将CCD推向实用化。在这个过程中功不可没的是仙童(Fairchild)、柯达和泰克(Tektronix)等公司,而不再是贝尔实验室。在各家公司制造大相机和统一的CCD时均遇到了很多难题,有时候甚至面临山穷水尽疑无路的局面,但是最后仍然迎来了CCD的春天。

将近10年之后,泰森将最新的相机装进了帕罗玛山(Mt Palomar)天文台40英寸的望远镜中,将它用于测量暗蓝星系的分布,这项工作成了证明暗能量确实存在的一个重要证据。他最近从事的项目是大型巡天望远镜计划(LSST),依照这个计划,世界上最大的数码照相机将于2011年在智利安第斯山脉落成,它是一座大口径全景巡天望远镜的一部分,能精确地拍摄到天体运行的轨迹,拍摄到的图像直径是月亮直径的7倍,其中包含了一个3200万像素的相机。

泰森认为,尽管日后出现的互补型金属氧化物半导体(CMOS)成像技术正在走入消费电子市场,但是对于高端科学领域而言,仍然还没有什么能比得上巨型CCD,几乎所有大型天文台都使用了CCD。

联通世界的光纤

当高锟开始研究光纤时,人们已经实现通过光缆和激光传递光脉冲。但是那时光脉冲在99%的光消散之前,只能通过玻璃纤维传递20米。很多研究人员思考能否通过制造小缺陷,比如在光纤上造洞或者裂口来散射光。高锟的目标也是如此,希望将传输路径由20米延长到数公里。

1964年,在英国标准电信实验室工作的高锟提出,在电话网络中以光代替电流,以玻璃纤维代替铜制导线。1966年,他发表了“光通讯”基础理论,提出光脉冲无法长距离传播,并不是纤维的制造方法有问题,而是纤维的成分有问题。玻璃本身不够纯净,杂质产生的光吸收造成了最大的光损耗,此中数一些金属离子害处最大,而石英玻璃更加透明,能够让光线更容易通过。

用一条比头发丝还细的石英光纤代替体积庞大的千百万条铜线,用以传送容量几近无限的信息,他还计算出如何使光在光纤中进行远距离传输,当时被人笑称为“痴人说梦”。但是接下来人们就不笑了,光纤的发展是如此迅速。1970年,美国康宁公司生产出超过半公里长的非常纯净的光纤;1981年,第一个光纤系统成功问世。石英玻璃光纤的应用越来越广泛,为当今互联网的发展铺平了道路,高锟“光纤之父”的美誉也随之传遍世界。

这种比头发丝还细的玻璃纤维,开创了一个新的信息时代。一对金属电话线至多只能同时传送1000多路电话,而根据理论计算,一对光导纤维可以同时通100亿路电话;铺设1000公里的同轴电缆大约需要500吨铜,改用光纤通信只需几公斤石英就可以了,而沙石中就含有石英,几乎取之不尽。如今,如果将地球上所有的光纤拆开并连接起来,能够绕地球2.5万圈,而且每小时地球上光线的长度就会增长数千公里。

光纤在医疗领域也大显身手。利用光导纤维制成的内窥镜,可以帮助医生检查胃、食道、十二指肠等的疾病。比如光导纤维胃镜是由上千根玻璃纤维组成的软管,它能输送光线、传导图像,还具有柔软、灵活、可以任意弯曲等优点,通过食道插入胃里之后,能够把胃中的图像传送出来,供医生观察胃里的情形,然后根据情况进行诊断和治疗。 物理学奖基础信息天文信息社会ccd现代光纤损耗贝尔实验室高锟ccd相机铸造社会望远镜