伍绍祖 体育公民社会的推动者

作者:朱文轶(文 / 朱文轶)

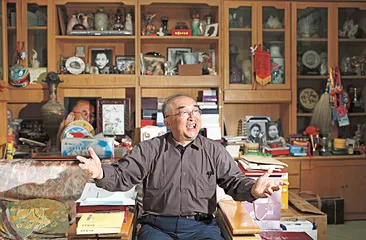

( 伍绍祖

1939年生于湖南。1964年毕业于清华大学工程物理系,考入该校研究生。1982年起任国防科工委副主任、政委,1988年被授予少将军衔。1988年起任国家体委主任,1998年起任国家体育总局局长。中共第十二、十三、十四、十五届中央委员,第三、四届全国人大代表,2000年5月起任中直机关工委副书记至2004年。

)

( 伍绍祖

1939年生于湖南。1964年毕业于清华大学工程物理系,考入该校研究生。1982年起任国防科工委副主任、政委,1988年被授予少将军衔。1988年起任国家体委主任,1998年起任国家体育总局局长。中共第十二、十三、十四、十五届中央委员,第三、四届全国人大代表,2000年5月起任中直机关工委副书记至2004年。

)

改造体委

伍绍祖说他刚到体委时,那还是一个看起来散漫而无序的机构。从国防科工委到体委,对于一个官员来说,多少能感受到某种落差。上世纪90年代,体育尽管承担很大一部分民族情感,但体委仍不太为人所重视,“国防科工委非常接近中央,是中央领导亲自抓,体委当时根本没人抓,国防科工委什么都是绝密的,体委没一份文件是绝密的。它在政府部门里地位很边缘”。

现在已经“无官一身轻”的退休老人并没有闲下来,他身上据说还有60多个社会性名誉职务,这让他仍然需要经常早出晚归。在所有职务里,他最看重的可能是“延安精神研究会常务副会长”,这跟他在延安一段不短的童年有关,他是那个火热岁月的亲历者和见证人。再次回忆起1988年底突然接到的调令,伍绍祖说,“但我没有怨言,这是党组织决定的,就是我的任务,我得尽力地去干”。

“去了之后我发现,体委有一些官员的目的就是要拿金牌,拿了金牌就有钱,为了拿金牌可以没有纪律,可以没有组织,可以默认甚至纵容兴奋剂的存在,这种功利性太强的思想在上世纪90年代初的国家体委里面是有代表性的。”伍绍祖说,“体育有问题,体委的思路一定出了问题。”

有一回,已经是一个成功商人的李宁对他说:“你看嘛,同样拿那么多钱、吃那么多苦,我拿了冠军不说,回过头离开了不但没要体委的钱和房子,还花那么多心气儿为体育找到那么多钱。如果能够多培养出几个李宁,体委早就发了。”

( 落后的校园体育的经典影像。摄于1988年 )

( 落后的校园体育的经典影像。摄于1988年 )

金牌思路和功利性,在伍绍祖看来,不仅伤害了中国体育内在的精神和根本上的积极性,也让很多像李宁这样伟大的运动员伤了心。“今天中国人有很多可以炫耀的东西,跟世界交流的这些东西都很多,而且个人的发展和选择也很多,而当中国刚刚改革开放时,我们跟世界先进的那部分相差比较远,中国人需要有一些表现的东西,来满足国家和民众情绪的需要。所以变成我们金牌的价值远远超过体育运动本身的价值,把我们的成就当做中国人的成就。”在这种民族体育情结中出征的李宁遇到了洛杉矶归来后“倾城出动”的欢迎,也遇到了“兵败汉城”后人们的冷漠和责骂,李宁曾说,“汉城让我一下子由一个英雄,变成了一个罪人,我心里还是有点受不了。那时候,民众需要金牌,不需要体育,作为那时的体委来说,它需要冠军,而不需要运动员,因为运动员是可以随时换的”。这成为李宁人生转向的一个重要原因。

伍绍祖打算改变这个现状。他建议当时所有体委的官员都要去重新学习毛泽东写于1917年的《体育之研究》,“身体不好,其他的全都谈不上。德、智、体三者辩证统一,其中的‘体’应该是第一位的”。伍绍祖说:“体育是为了增强人民体质,拿金牌本身和增强人民体质没有半点关系。群众体育的发展,才是夺金拿银的基础,‘金牌’不是体委的大事,不要本末倒置。”当他在体委安身立足,并顺利完全1992年的亚运会任务后,1995年就颁布了被称为“一法两纲”的一系列法规文件,即《体育法》和《奥运争光计划纲要》、《全民健身计划纲要》,伍绍祖至今仍然认为这是他在国家体委期间做的最重要的事情之一。他说,“一法两纲”不只是着眼金牌,而是着眼竞技体育的全面发展和与全民健身计划的连接。

“如果是纯粹为了金牌,这样的金牌我宁可不要。”离开体育将近10年的伍绍祖如今在表明这个态度时仍然斩钉截铁。他说:“我不在乎金牌,结果那几年金牌一个都不少。这就是辩证法,你搞对了成绩自然就上来了,你要抓金牌反而上不去。你要想抓金牌就应该把群众体育搞起来,群众身体好了,你才能选出好运动员;群众去看比赛了,才能激励运动员;群众愿意掏钱了,搞体育才会有钱,这就是辩证关系。但我们很多官员对这个看不见。中国人哲学上一直都对‘两点论’推崇备至,可关键时候又不搞辩证。‘形而上学猖獗’,这是毛主席说的。”

伍绍祖说他被授命体委主任的时候,完全是体育的门外汉,他在清华大学的8年里学的一直是核物理,对体育既无热情,也无爱好,但现在他认为这也恰恰帮了他。“中国很多事,坏就坏在,领导是内行,他就要什么都管。”他把过去在国防科工委二机部搞导弹研制时的经验搬到了国家体委,他要先从组织上对一个成立于计划经济时代的庞大机构动手术。

他试图淡化政府机构中的官僚作风和领导意志,而用流程和规则取而代之。“原来的体委很散漫,没有计划,都是手工劳动,领导想起什么就布置个什么。但我上任的时候,迫在眉睫的事情来了,亚运会还有400多天,你不改迟改都不行。”那套用于导弹研制和核实验的PRG系统被他改造为“计划网络图”,伍绍祖让官员们分清在一个大事件里,什么是核心事件,什么是任务,什么是主,什么次,怎么在最短时间里有机结合起来。“每个部门有一个负责,但是当需要面对一个项目时,就由专门为项目设的竞赛委员会全权决定,权责和分工要明确起来。”伍绍祖说,“在亚运会的执委会里,我只管4个副主任,其他事情我概不过问,出了问题由各个环节的负责人承担。有一次,胡耀邦同志找聂卫平打桥牌,聂卫平就来找我请示,我说我是赞成的,不过我说了没用,你去找教练,他同意了你就去。你跟我说不算数。”

他还把由体委直接管理的5个业务司,田径司、球类司、水上司、军体司、冰上司,全部撤销,成立运动管理中心。“政事要分开,搞运动队是事业,它不是体委要管的,就比如,足球改革改不改是政的事情,但是怎么改就是足协的事。”伍绍祖说,“这样一来,体委精简了,那些运动项目的管理人手也够了。”

亚运会的“练兵”充分改造了这个过去略显沉闷的机构,并让它变得活跃起来。伍绍祖说,“钱学森后来还专门给我写了封信,说‘你把两弹一星的经验用在体育事业,这是需要大书特书的事情’”。

反兴奋剂斗争

长期的军队生活在老人身上留下了烙印。他对时间的观念向来说一不二。我们跟他约的采访时间是晚上20点,从19点半他就坐在沙发上等待我们。他有一个记事的小本,他担心年纪大了之后会遗忘,就把每天接触过的人和事都一一记录在这个本子上。在完成这些必要准备后,我们的交谈在20点准时开始了。

伍绍祖用他自己的习惯来要求他的下属和朋友。在他最不喜欢的陋习里,迟到首当其冲。黄贺明是他的第16任秘书,对这位上级,黄贺明的第一印象是“像个军人”。他不会为任何迟到的人推延开会时间,哪怕这人是个大官,他对那些开会不准时的从来不会客气,当着众多与会者的面,就会不留情面地加以训斥。虽然,有时候,这种态度会让人很下不了台,但伍绍祖认为这一点上他很难改变。

兴奋剂是当年初来乍到的伍绍祖要面对的第一个对手。过去对兴奋剂的有一种不公开不成文的原则是“有用、无害、查不出”,在体育领域内部很长时间是个灰色地带。“这不等于是说‘你吃吧,只要能找到符合条件的药,你就可以吃’。”伍绍祖说,“我到体委后就天天听到有人说,兴奋剂不用不行,成绩上不去。”

1989年5月3日第一次体委主任办公会上,兴奋剂问题再次成为体委官员的一个主要议题,伍绍祖回忆:“我当时就说,从现在开始,停止那套所谓的‘有用无害查不出’的老办法,必须严令禁止,严格管理,严肃处理,这就是后来立法成文的关于兴奋剂问题的‘三严方针’。我把帽子扣得很大,我说搞兴奋剂是资本主义体育、是反动的体育,这一年我督促加快了国家兴奋剂检测中心的成立。”

他直言不讳地称一些人是“坏人”。“有些人坏得很,坏透了。”伍绍祖用力拍打着沙发的边缘告诉本刊记者,他到体委的第二年,就揪出几个这样的“坏人”。伍绍祖说,在他三令五申地强调反兴奋剂后,竟然发现体委有一个干部私下里通过一些渠道到研究所弄兴奋剂出来,然后高价卖给运动员,“这实在让我忍无可忍”。尽管这个犯事的官员在体委资格不轻,伍绍祖还是对他一点没留情面,在事发的第二天就把他从体委的名单上除名了,并上报开除了党籍。

他对被发现使用兴奋剂的运动员的处理也非常严厉。当时有一个破了世界纪录的游泳运动员被发现使用违禁药品后,伍绍祖认为“杀一儆百”在这个非常时期不失为一个以正视听的好办法。“这个运动员的父亲是个老医生,给一个上级领导看病,那位领导的秘书找到我打招呼,我说‘对不起’,肯定不行,这事情不光是我们自己已经明确规定了,一旦传出去,在国际上的影响也极为恶劣,它会影响我们国家体育的形象。”

他有条不紊地给这个体育管理机构扫清旧习,树立新规,但他不喜欢这种整顿被有人利用拿来当武器。他在“文革”期间吃过挨整的苦头,他在延安的童年和在军队的生活让他形成了直来直去的性格,他不喜欢弯弯绕,也不喜欢干部们把这种风气带到体委机关里来。

“我到体委后,每天都收到许多反映问题的信,许多是匿名的。”伍绍祖到国家体委后召开的第一次机关干部大会上把这个问题直截了当拿到台面上来,他回忆说:“我就表明,我欢迎提建议,但我不提倡匿名信。我跟他们说,‘我过去管干部工作,每当提拔一个干部,肯定要收到一批这样的匿名信,有人想花上8分钱,让他查半年。我的处理办法是认真阅读,作为处理问题的参考,但不能用它立案,你不具名就是不对所揭发的问题负责,那我也就不对你的匿名信负责’。”

群众体育的主导者

伍绍祖当年是带着遗憾离开体育总局的,这遗憾不是调任职务的遗憾。“完全是正常调动,我在这个位置上干了12个年头,第10个年头就该动一动了。”他说。

“我任期内最大的遗憾是人民的体质增加得还不够快。”伍绍祖用很高的语调强调说,“日本人的体质就提高得比我们快,‘二战’后他们的平均身高增加了12厘米,而我们不到4厘米。我1.68米的个头,回到我的家乡居然算大个子,太不像话了。”伍绍祖的家乡是湖南耒阳,他在卸任体育总局局长前,专门去了趟湖南,跟家乡管体育与干体育的道了个别,其中有些人在过去被他毫不留情地骂过。

“全民体育”是伍绍祖的目标,但群众体育的推行却和当时体育体制的方向并不一致。在伍绍祖刚上任的时候,国家每年拨给体委的经费是两个亿,这些钱几乎全部被分配到竞技体育的各个项目上,即使这样也是捉襟见肘,能够用于群众体育上的经费更是少之又少。

“我跟其他官员的不同是,我不要钱,政府给我钱我都不要。”伍绍祖说,“我的态度是,国家有钱的话你不要给体育,你给卫生,给文化,这些全是要用钱的急事,但是体育不是。”“我到一些地方,跟他们一谈要发展群众体育,就有人跟我抱怨没有钱,说群众体育摊到每个人头上才几分钱。我就说那你自己想办法啊,不要跟国家要,就算给你增加一毛钱,也只能买个冰棍啊,一人发一冰棍就能把身体搞好了吗?你不要老想靠着国家。全民体育不能靠国家资金。我跟他们举了个例子,我90年代初到广东去发现,那里有很多乒乓球房,一个小时几块钱,这个钱老百姓是能出的,但国家要专门按人头拨一笔这样的经费,国家是掏不起的。地方体委要做的,首先是要给人民这样的观念,锻炼和运动是对健康投资,要把体育开支作为生活开支的一个重要部分。”

他是一个变通者。他拒绝了地方官员的求助,是希望地方体委要学着自己多想想办法,但这不意味着他不知道经费对于体育的重要性——到2009年,全国各个社区中60%以上的健身器材,都由体育彩票资金所提供,但在上世纪90年代初,体育彩票在中国还只是遥不可及的设想。

伍绍祖当时的想法是,要让中央接受体彩,首先要说服决策者接受“体彩并非赌博”的观念。在一份当年写给朱镕基总理的报告中,伍绍祖充满先见之明地提出了体育场馆经营和有偿体育服务等一系列体育产业化的观念,他还算了一笔账,中国1988年的体育经费是11亿元,1989年是12亿元,这笔钱基本上是人头费或者维持基本运转的费用,等于是国家给打了底,如果在打底的基础上再从社会获得一部分资金,那就可以纯粹用于发展全民体育事业了。“我举了我去考察过的几个地方,陕北的一些县,基本上没有体育经费,连工资都发不出,绥德县业余体校的学生们补助很少,一个月只能用来看场电影,我在报告里说,‘如果通过社会化募集,全国体育经费增加50%,就是5.5亿元,增加一倍就是11亿元。这个增量资金只占老百姓储蓄额’的百分之一到百分之二,但它对体育的贡献简直不可估量。”伍绍祖回忆说。

当时还被称为“奖券”的体育彩票在这一年得到了国务院的放行。这一年发行的“第十一届亚运会基金奖券”(传统即开结合型)品种多达898种,至今仍保持着我国彩票发行史上的最高纪录。

伍绍祖深知自己打开了一个“盒子”,这个盒子里会跑出些什么,他是没底的。他对体彩的奖金规模和发奖形式做了种种限制,试图约束这个体育产业化机器的“另一面”。但就如同他在体委推行的“政事分开”改革一样,从体委分出去的各个“运动事业管理中心”带来了活跃而富有创造力的新组织,也产生了新问题,伍绍祖不得不承认:“矛盾是普遍存在的,你解决了一个问题,里面就会伴生一个新问题。不会每个人都像我一样,有的人就是贪婪。”

他对体育彩票的担心也很快被一再验证。“我快离任的时候发现,有一些赞助商,搞实物奖,利用实物跟奖金的差价,挣这个钱。我当时专门做了决定不让实物发奖,但我走了之后,又恢复了,没多久就出了‘西安宝马案’。奖金数额也变得越来越巨大。”伍绍祖说,“再后来我听说体彩中心的两个人出问题了,一个人判了10年徒刑,一个人判了4年徒刑,判10年的那人是我派去做审计的,我是让他监督不要出事的,结果最后他自己出事了,这些人完全经不起钱的诱惑。不过,这只是发展中的问题。” 兴奋剂推动者伍绍祖中国金牌体育社会公民