周洪宇 我不是周大炮

作者:魏一平(文 / 魏一平)

( 周洪宇

1958年1月生于武汉。1976年9月为湖北省荆门县姚河公社武汉下放知青;1982年毕业于华中师范学院历史系,留校在教科所任团支部书记、助教、讲师,其间获教育学硕士、历史学博士学位。现任湖北省教育厅副厅长、民进中央常委、湖北省主委,华中师范大学教授、博士生导师;2003年当选为第十届全国人民代表大会代表。

)

( 周洪宇

1958年1月生于武汉。1976年9月为湖北省荆门县姚河公社武汉下放知青;1982年毕业于华中师范学院历史系,留校在教科所任团支部书记、助教、讲师,其间获教育学硕士、历史学博士学位。现任湖北省教育厅副厅长、民进中央常委、湖北省主委,华中师范大学教授、博士生导师;2003年当选为第十届全国人民代表大会代表。

)

周大炮与周免费

几次联系周洪宇都没成,“他一般都忙到21点以后才回家”,老伴儿略带歉意地告诉我们。直到21点半才终于打通了电话,一听说是有关人大代表的话题,周洪宇很爽快地答应了,但随即说出了周六、周日已经安排满的4个活动,“周日14点40分省委开会传达十七届四中全会精神,两个小时应该能结束,你16点半到省委大门口吧”。有条有理,语气谦逊,包括行车路线都交代清楚,丝毫没有领导架子。

“一排小房子、一个篮球场,这不就像是我30年前在荆门插队时的学校吗,改革开放30年了一点变化都没有。”9月20日傍晚,在位于湖北省人大的办公室里,已经升任湖北省人大副主任的周洪宇,回忆起2003年刚当选第十届全国人大代表时到孝感农村调研时的场景,仍不免欷歔。那场景直到今天仍在他脑海中挥之不去——一根木棍、两块砖头,充当了课桌的第四条腿,老师捏着不到1厘米长的小粉笔头,费力地在黑板上写字;天色暗下来,从走廊里透过窗户看教室,一排排孩子正趴在书桌前上课,由于没开灯,他们的眼睛几乎就像贴在书本上。

“为什么不开灯?为什么不换新桌椅?为什么不买粉笔?”周洪宇一口气问了三个为什么,得到的答复都是简简单单的两个字:“没钱!”1982年毕业于华中师范大学历史系的周洪宇,留校任教后转读教育学,师从历史学家章开沅先生,随后选取的研究方向是有“人民教育家”称号的陶行知。“陶行知以积极推行乡村师范教育而著称,我的目光自然也投向了农村教育,但真正到农村看到这些,还是非常惊讶。”

回到武汉,他开始查阅教育经费方面的资料,更让他惊讶的是接下来的一连串数据——当时,我国农村义务教育经费78%依靠各种集资与收费,22%来自财政拨款;而在这22%里,中央财政只负担2%,县级财政负担11%,省市一级负担9%。“这是一个极不正常的结构。”长期研究教育史的周洪宇甚至不敢相信,“财政买单的比例竟然低于民国时期。”2003年,恰逢政府全面推行“费改税”,往常的教育附加费等名目全部取消,学校经费一时间入不敷出,义务教育的历史欠账开始井喷。

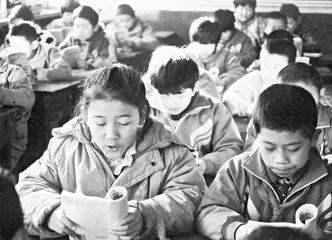

( 1995年9月1日,聋儿兰珍妮与健康的小朋友一样,成为济南市经二路小学的学生 )

( 1995年9月1日,聋儿兰珍妮与健康的小朋友一样,成为济南市经二路小学的学生 )

其实,此时的周洪宇还有另一层身份,虽然他多次向本刊记者强调并不愿意提及这些行政职务——2002年9月,他刚从分管科技、民政的武汉市江岸区副区长调任武汉市教育局副局长。在任副区长的时候,他就曾接到过一份中央领导转下来的批示,信是一对正读高中的姐弟俩写出的,父亲下岗,母亲早逝,请求帮助。“但按照规定,民政补助每人每年也不过才800元,连学费都不够。”后来,到教育局任职后,接到的求助信更是不计其数,有的是农民工子弟入学问题,有的是城市贫困家庭求学问题,“总之,都是围绕一个钱字,教育需要政府投入,那就先从最难的农村义务教育开始”。周洪宇找到了一个突破口。

2003年3月6日,人民大会堂,周洪宇迎来了他参政议政生涯中第一次难得的机遇。当天下午,时任国务院副总理的温家宝来到湖北代表团听取讨论,作为新代表的周洪宇并没有争取到正式的发言机会。讨论会结束后,当别的代表都呼啦啦跑到门外争抢合影的有利位置时,周洪宇还没有反应过来,自称“初生牛犊不怕虎”的他径直走到温总理面前,递上了一份刚刚出版的《中国教育报》,上面有他前两天熬夜写成的一篇文章《完全免费制应自农村始》,在《免费!免费!义务教育发展的新呼唤》大标题映衬之下,格外显眼。

第二天上午,全团会议上,周洪宇再次抢到发言席前阐述了这一提议,立刻引起了强烈反响。“新代表?发言不错嘛。”不熟悉的老代表过来拍拍他的肩膀;“义务教育免费?不可能!”熟悉的朋友过来善意地提醒,这让周洪宇忐忑不安。直到午饭时,时任湖北省委书记的俞正声把他喊了过去:“洪宇,你的发言不错。”听到这句话,他心里那块石头总算放下来一半。紧接着,俞正声叫来正在旁边的教育厅长路刚:“你回去测算一下,如果在湖北实行农村义务教育免费要多少钱?”周洪宇长舒一口气,自己的提议总算得到了领导肯定。3月10日,经过整理后,他正式向大会提交了自己的第一份个人建议案——《关于实行农村九年义务教育完全免费制的建议》。

“周大炮”、“周免费”等称呼开始接踵而来,周洪宇很快被推到风口浪尖。“别人看我说话很高调,其实我做人很低调,如果只想出风头,也不会走到今天。”虽然仕途坦荡,但周洪宇仍保持着学者本色,他有着惊人的记忆力,几年前的事都能说出具体日子与地点。

一个人大代表的坚持

第一次人代会上略显高调的亮相,现在看来,他的自我评价是“那时候还是有些有勇无谋”。其实,义务教育免费的提议并非周洪宇的首创,但多年来热情高涨的呼唤并没有实质性的进展。“为什么免?能不能免?怎么免?如何实施?”周洪宇一口气提出了4个问题,“如果不能回答这些问题,建议的效果将大打折扣。”不管是做区长、局长,还是做人大代表,周洪宇一直秉承着治学的严谨,“说服别人之前最起码要先能说服自己”。

第一年的建议案很快得到了来自教育部、财政部等部门的答复,直到后来,他才明白原来那是固定的“三段论”——建议已收到、目前实施尚有困难、感谢并欢迎再提。虽然周洪宇在北京“一炮打响”,但此后的一年间,与他站在同一条战壕里的“战友”并不多,不管是朋友还是同仁,甚至教育行政部门,都保持着谨慎的观望态度,“一下子全免费,不现实”成为人们的第一反应。“那时候,想找人联名都很难,”现在想起来,他仍禁不住摇头感慨,“人民教育人民办,似乎成了一种习惯认识”。

但他的可贵之处正在于这份坚持。2004年,周洪宇改变策略,决定不再单刀直入,而是选择了稳步前进的迂回战术——他提交了一份《关于农村教育工作的十点建议》,开始从更宏观的角度阐释农村义务教育免费的意义,提出“把农村教育作为最大的扶贫工程和全面建设小康社会的基础工程来抓”,当然,落脚点还是“尽快实行农村义务教育完全免费”。

除了下乡调研,他也开始认识到“必须要有一批志同道合的盟友支持”。在《中国教育报》等新闻媒体上撰文呼吁,在《教育研究》等理论刊物上发文阐述,由于常年工作在教育战线,自己本身又是一位教育学者,周洪宇广泛发动各方力量声援。2003年9月,第一次全国农村教育工作会议召开前夕,他还专门给温家宝总理写信陈情。

2005年3月5日上午,坐在人民大会堂里听取政府工作报告的周洪宇迎来了“最激动的一刻”,温家宝庄严承诺:“从今年起,免除国家扶贫开发工作重点县农村义务教育阶段贫困家庭学生的书本费、杂费,并补助寄宿学生生活费;到2007年在全国农村普遍实行这一政策,使贫困家庭的孩子都能上学读书,完成义务教育。”周洪宇终于看到了希望,全国592个贫困县,涉及小学、初中学生3000万人,这正是他在两年前提出来的路线图——贫困县农村—全国农村—全国城市。

“我更加相信自己坚持的方向是正确的,但离自己的期望距离尚远。”有着政府部门任职经历的周洪宇,多次向本刊记者强调正因为走出了书斋,才能更加真实地体会到“国情复杂,现实复杂,一项政策的实施远没有说说那么简单,需有极大的耐心才行”。他把自己定位为一个“务实的教育理想主义者”,虽然算得上是学而优则仕,但他一直没有放弃自己的“根据地”,直到现在仍坚持在华师大带博士生。下乡调研时看到读书的孩子们仍是他最欣慰的一刻,“我18岁开始下乡,20岁成为恢复高考后的第一届大学生,深知读书不易”。

此后,每年的全国人代会上,周宏宇最大的心思仍围绕在义务教育全免费上。2005年,教育部发布了义务教育免费制的时间表——2007年在全国农村普遍实行“两免一补(免学费、杂费,补助贫困生伙食费)”,2010年实行全国农村义务教育完全免费(即在“两免一补”的基础上再免除教科书费),2015年,全国普遍实行免费义务教育。第二年的人代会上,周洪宇就有针对性地提出了《关于“十一五”期间全国实行义务教育全免费的建议》,建议将最终全国普遍实行免费义务教育的时间提前至2010年。

在这份议案里,周洪宇开始进一步发挥他“算账”的本领。早在第一份议案中,周宏宇就曾做出一个概括性的计算——592个贫困县实施农村义务教育免费大概需要200亿元,全国则需875亿元。为了进一步说明提前实现义务教育免费的可行性,他将2006至2010年每年所需经费进行了详细计算,最终得出结论是:用于免费义务教育的经费越来越少,国家现有财力完全可以承受。说起这些繁琐复杂的计算,周洪宇难掩自豪之情:“我没有学过经济,研究教育史也没有关注经济,但自从在政府部门任职以来,才体会到会算账是多么重要。”他把自己的行政经历称为“务实”,学者生涯称为“求真”,自己所需要的就是“寻找求真与务实之间的平衡点”。

大时代与小人物

如果说对义务教育完全免费的坚持是缘于自己“对教育的使命感”,那么对就业歧视的关注,则浸透着这个学者型人大代表一贯的理性与智慧。从2004年第一次提出制定“反歧视法”的建议,到2005年关注乙肝病毒携带者的权益保护,再到2006年提议规范乙肝标志物监测,周洪宇的视角在不断缩小、聚焦。“乙肝携带者权益保护问题不仅敏感,而且复杂,关系到不同社会群体之间的利益博弈。”显然,这个问题并不像义务教育免费中存在单纯的政府—公民关系。

“比如有的乙肝病毒携带者要求进入食品行业工作,非乙肝病毒携带者就不愿意了,如何平衡这种关系才能使双方都不受伤害,并不是一刀切就能解决的。”这是一个周洪宇并不愿意深入讨论的话题。早年为乙肝病毒携带者仗义执言大声疾呼的他,现在也遇到了热情与理性矛盾的挑战,“凡事如果超出了一定的度,就会掺杂进不同群体之间的利益诉求”。

“政治就是妥协与平衡。”早年章开沅导师的话,周洪宇一直谨记在心。连续3年的提议之后,周洪宇一直倡导的《反就业与职业歧视法》仍没能列入全国人大“十一五”立法计划,这也算是他的一个小小遗憾。“2006年刚刚通过了《就业促进法》,在其弊端尚未暴露的情况下,几乎不可能再立一个关系紧密的新法。”一腔热情以外,周洪宇对时局也有着冷静的分析,“看起来,推动反歧视立法,或许的确有点稍稍超前了”。所以,在2007年的议案中,他索性退而求其次,直接建议“在《就业促进法》中加入体现对乙肝病毒携带者平等就业权保护的内容”。

“天时、地利、人和”,对于人民代表参政议政,周洪宇有自己通俗而精彩的分析。“所谓天时,就是已经具备了一定的物质条件、社会舆论,政府有了一定认识但尚未达成共识、尚未正式实施时,人民代表勇敢地站出来推一把。”他一直说自己属于“大时代中的小人物”。

2003年之所以提出义务教育免费,一个不可忽视的时代背景是,2002年时任国务院总理的朱镕基提出了“现代政府的职能是什么”这一命题。当年,周洪宇去香港地区考察期间,第一次听到了诺贝尔经济学奖获得者弗里德曼有关的政府职能的理论——现代政府4项职能中,除了提供国防与外交、维护司法公正、扶助弱势群体之外,还有一项提供公共产品。“直到这时我才恍然大悟,义务教育属于纯公共产品,本就是政府的职责。”后来,即将上任的温家宝到湖北代表团座谈的时候又提出下一届政府支出将主要投向教育、医疗等公共事业。不出所料,到2004年,温家宝总理所作的《政府工作报告》中,专门辟出一章阐述政府职能的转变。“义务教育免费放在10年前,即便有再大的热情也是不现实的。”他谦虚地说自己的工作只是吻合了本届政府的执政方略和国情现实而已。

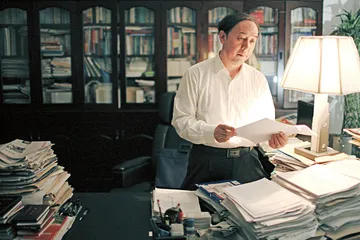

2008年1月,周洪宇升任湖北省第十一届人大常委会副主任,从一名普通的人大代表成为一名人大常委会领导,虽已官至副部级,但他仍称自己只是“一名普通的工作人员”。他多次向记者强调,第十届人大的5年任期内,自己所提的101件建议、议案都是从一名普通的人民代表出发的,“从来不觉得自己是个官”。直到现在,每天除了会议,仍是各式各样的基层调研。宽大的办公桌上,各式各样的文件、报纸、报告,还有来自各地的求助信,像一座座小山一样围绕着他,从1996年加入民进会时的政治启蒙,到今天切身参政议政,已经是一种“义不容辞的责任”。2008年,他连续出版了《怎样做人大代表》、《怎样写人大议案》两本书,现在已经成为人大代表参政议政的必读宝典。

我们的采访从下午17点开始,他专门叮嘱老伴儿待会回家吃饭。在他详尽而明晰的叙述中,不知不觉天色已晚,老伴儿不好再打电话打扰,只好嘱咐他的秘书买来一些面包临时充饥。“周主任忙起来就顾不上吃饭,以前常常是路过家门时,老伴儿出来塞几个面包路上垫垫。”秘书说。周洪宇一边啃着面包一边继续自己的讲述,穿梭在兴奋与沉思之间,直到晚22点,采访结束,他起身不好意思地告诉我们:“家里的面条已经下好了。” 不是大炮农村周洪宇