1949年,北平城的改造

作者:王恺(文 / 王恺)

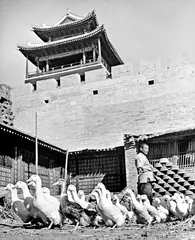

( 1947年的北平市井生活。紧挨城墙就是人家 )

( 1947年的北平市井生活。紧挨城墙就是人家 )

城里城外:一个入城式官兵所见

贾克是夜间从天津租界的一幢富商的办公兼居住的洋楼里出发,乘坐着缴获的美军吉普车,赶往北平南苑的。那是1949年1月20日的夜晚,他的任务是协助四野特种兵部队副司令员苏进,组织指挥特种兵进城。特种兵包括一个坦克团、一个装甲师团,还有日式炮团、美式炮团各两个,这是解放军入城式中不可缺少的威武装备的团队。

当时的北平南苑只有一条小街,现年91岁的贾克还记得,60年前的那个除夕,他和战友们就是在荒凉的南苑小街上一家小酒馆中度过的,“那小酒馆很有乡村风味,一共三间屋子,两间是雅座,所谓雅座,也就是白布帘子挂在外面的简陋房间”。因为部队首长说要让北平市民过一个安定年,决定过年后再举行入城仪式,所以他们的除夕是在城外过的。

不过他并不觉得惋惜,对于刚从满是洋楼的天津来的贾克而言,当时的北平城“城内城外一样破败,完全不能和天津比,简直就和我的家乡保定差不多的感觉”。他告诉本刊,入城仪式前,他去勘察线路,满北平兜了一圈,发现北平甚至不能和1934年他离开的时候比,“经过长期的抗战和内战,北平更衰落了”。

1949年2月3日凌晨,解放军各部队开始准备入城式,周围都是来围观的百姓。贾克说,这些百姓本来已经从南苑逃到了城里,可是看看个把月也没开战,所以又跑回南苑,结果看见南苑布满了从没见过的炮群,大家都说,这要是开起炮来,不把北平轰个稀巴烂啊,结果不仅不跑了,还把城里的亲朋好友也叫到南苑来居住,“所以那天南苑来围观的人特别多”。老人现在回忆起来还觉得好笑。

( 95岁的陈明绍于北平解放初就任市卫生工程局副局长 )

( 95岁的陈明绍于北平解放初就任市卫生工程局副局长 )

路线是这样安排的,从南苑到大红门,再到永定门集结,从永定门入城。“从南苑到永定门,基本上就是荒地,所谓的大红门也就是一个小建筑物。1948年开始,华北地区天灾不断,雹灾、蝗灾、旱灾都赶上了,所以北平周围大量田地抛荒,看上去很凄凉。”永定门城外有条大道,大约200多米长,部队大多集结在那里,“首长给我下了指示,部队在入城仪式中,要保持每小时5英里的速度,就由我来掌握”。之所以保持这样的速度,主要是考虑步兵的行进需要。

当时的行进序列是,第一辆车为宣传车,沿途对市民广播,第二辆就是贾克所乘坐的美式吉普车。“我坐在驾驶员边上,车上还有一个全副武装的警卫班,我还带了话报机,用来和正阳门上的指挥人员联系,同时负责控制行进速度。”部队的序列是:装甲战车团,摩托化步兵团,由骡马挽拽的几个炮兵团,后面是坦克师、骑兵师等,“各骑兵团的马匹尽量统一毛色,最前面的一团全部是枣红色马,看上去很威风”。

在贾克的观察中,昔日传诵中高大威风的永定门当时已败落,寒风中不时有鸦群掠过,城墙上也尽是豁口,甚至长满了树,有顽童早早爬上去看热闹。可是过了永定门,“里三层外三层都是举着各种颜色三角旗的群众”,气氛迅速热闹起来。正阳门比永定门也巍峨了许多,“当时站在上面检阅的有林彪、罗荣桓、聂荣臻、彭真等首长,可是我不敢抬头,一直正视前方,怕影响了前进的速度”。

日式150毫米口径的加农榴炮弹团经过的时候,“群众欢叫得如同疯了一样,其实这种炮只是炮管粗长,不如后面的美式155毫米炮的威力大,但是群众不知道啊”。

入城部队从正阳门向右转向到了东交民巷,贾克说,他很好奇东交民巷的外国人是不是会出来看。“我们还没怎么见过外国人,可是门窗紧闭,没有一个外国人露面。”北平城当时最整齐的建筑物几乎都集中在这里,还有不远处的北平饭店,是当时北平最高的建筑物。

车队经过东交民巷,改走东单,直奔东四,路边不时有群众冲过来,和车里的贾克握手,这片大名鼎鼎的商业区,在贾克看来,“也就是大片平房,远不如天津劝业场一带热闹”。最后部队从东向西,出德胜门,最后回到南苑休整,到南苑已经是深夜,带着完成任务的疲惫,大家都沉沉入睡,没人对白天经过的巍峨的北平城有所评论,“那个年代古城也多,所以大家还真没觉得北平有多特殊”。

德胜门外也是大片的荒地,和永定门外一样,原北京卫戍区司令部干部董世贵研究平津战役20多年,他比较详知当时北平的战地布局,他告诉本刊:“当时朝阳门外算是比较繁华的,有一条四五百米长的大街,可是1948年11月,驻守北平的国民党军队第四兵团退回城内防守,把城外能拆的都拆了,当时有个很大的酱油作坊,炸了之后酱油流满了街道,神路街只有几座牌坊和东岳庙还挺立在那里,民居一概不存,住在那里的百姓全部流离失所。”

在董世贵看来,国民党军和解放军对文物保护都有基本的态度,1948年11月初,当时北平的城市工作部部长刘仁召集学生工作委员会的书记佘涤清到沧县,一是把北平各个地下党的工作委员会联合起来,二是让学委的地下党员和外围组织的党员们做一份详细的文物地图,故宫、太庙、国子监等大小文物古迹全部在其中,解放军每个纵队都有一份,有的纵队甚至人手一份。

而傅作义也非常谨慎地对待北平文物,为了方便撤退,设计在东单建一个飞机场,预备在3天内建好,要拆除东单牌楼,“那么紧张的情况下,还是实行了招标拆除,负责拆除的建筑公司在拆后把所有部件都保存起来,因为傅作义要求战后恢复重建”。不过这个牌楼后来没能在原址建立,“现在陶然亭那个牌楼就是用东单牌楼的材料建成的”。晚期离开北平的国民党要员都是从东单机场起飞的,他们不少人留在脑海中的北平画面,就是飞机下面巍峨的城楼和故宫。

因为东单机场不够用,所以在天坛外坛砍了四五百棵古柏,又建了一个,不肯随傅起义的国民党十三军、十六军的不少军官是从那里离开的。“当时北平城的机场空前多起来,除了这两个,还有以往的西苑机场和南苑机场,胡适就是从南苑飞离北平的,当然是在人民解放军占领南苑之前。”董世贵说。

北平城的改造

一场大规模的改造运动,在解放军进城后很快进行起来。95岁的陈明绍刚解放就任北京市卫生工程局副局长,1914年出生的他看起来红光满面,身体非常好。他告诉本刊记者,1949年,他的任务比起一般的政府工作人员要繁重许多,因为他面对的是整个北平城的卫生系统的改造和控制。

“当时我还在北京大学任教,刚解放时候,彭真和我谈过话,让我做一名党外的布尔什维克,12月,6名党外的知识分子被任命为政府官员,包括吴晗、梁思成,还有我,这时候我才觉得党对党外的知识分子一样信任。”

陈明绍成为当时北京市政府最年轻的一位局长,《人民日报》还专门为此刊登了消息。

当时彭真和他们这些局长谈话,说北平以前是建设给达官贵人的,而现在是给平民百姓服务的,所以尤其要把平民百姓居住的地方修理好,“新旧社会的本质是不同的”。

最简单的是要面对“满城的垃圾和野狗,怎么清理都清不完”。当时粗略统计,整个北平城内堆积的垃圾,有的地方高过了城墙和胡同口,西城的二龙坑,被垃圾堆成了二龙山,居民出入要爬过去,非常不卫生,“一直到1951年,垃圾才基本清运完毕”。

1925年出生,当时也在卫生工程局工作的李熙宗对本刊记者回忆,为了巩固卫生成果,他们把过去的垃圾清运者都组织起来,用手摇铃的小车方式去收垃圾,当时还没有垃圾箱和垃圾桶,整个北平只有两个有机械车的清洁队。收来的垃圾则掩埋,一般是埋在城外了,而城区内的粪场也彻底搬家,一律远离城市,“这是和打击粪霸的工作配合在一起的”。

除了垃圾粪便,让陈明绍发愁的是满城的野狗,“甚至还有狼,一些偏僻的人家在门口画上白圈防狼。小孩子出门上学就犯愁,因为怕野狗”。这些狗不少是很多大户人家离开北平时遗弃而流落街头的,现在成为彻底的野物,只能大规模清理。

陈明绍记得,那时候他们卫生工程局开始了打狗行动,一个区一个区组织巡逻队,看到无主的野狗就拉上车。“结果许多外国人不干了,他们跑上门来认领,说哪只哪只是他们家的,我们就让他们领走,当时中国人还不像外国人那么有宠物的观念。”

最关键的还是水系统处理,“我们整修了全城南北河沿的200多公里长的下水道,保证雨水和污水的畅通,当时最基本的做法,就是将明渠改造为暗渠”。

当时三门护城河年久失修,河岸上是垃圾,河流里是污染物,市中心的三海四海均不到一米深,天安门前的玉带河也是淤积的,“我们从天津运来挖泥疏浚船,当时北平还没有这种工具船,结果船太大,无法运进来,只能拆卸开运进北平,然后在北平重新组装焊接,开始工作,这时候北平的水系才恢复了清流”。

北平并不是没有下水道系统,“说是先有下水道,后有北京城,下水道基本是东西向,然后把水流进护城河,据说整个有300多公里,可解放的时候,能用的只有30公里,我们开始大量地疏通下水道,1950年,开始疏通多灾多难的龙须沟,就在天坛的北门附近,那里是外城所有污水、雨水的汇集地,所以水特别深,淹死人是常事”。而所谓的龙须沟的明沟就是污水渠道,生活在边上的百姓都是贫困户,“基本是搭棚居住”。

当时负责监理的陈明绍建议设计施工一条龙,大量节约时间,明沟全部改成暗沟。“夕照寺、大石桥一共八大明沟都在那个阶段改造完毕。”改造结束后,老舍来采访了陈明绍。“他花的时间很短,整个在那里也就半天时间,大概是对那种贫苦生活很了解吧,所以写出来很传神。”

从解放到1957年,陈明绍基本上是在工地上和沟上沟下度过的,“彭真他们对我的工作很满意”。

北平为了进一步改造,成立了都市计划委员会,总规划师是梁思成,而总工程师则是陈明绍,可是在当时,许多工作的指导思想是模糊的,因此冲突也就特别多。比如说天安门前广场的改造,当时梁思成和林徽因坚决反对拆三座门,而陈明绍是赞成者:“那条道路太拥挤了,每次游行,都能扫出几筐鞋,可是林徽因是个很有魄力的人,有次开会讨论拆不拆三座门,本来彭真定调是要拆,她来了讲了几句话,大意是说只要摆放、处理得当,根本不存在交通障碍问题。一下子扭转了会议的主题。”

林徽因表示,要是拆三座门的话,她就在那里上吊自杀,陈明绍把这话告诉彭真,彭真表示不能拆,那样影响不好。“结果林徽因死后我们才把三座门拆了。”陈明绍解释说,不少改造现在看起来很可惜,但是,“当时虽然定都北平,可是我们不知道能不能守住北平,很多做法甚至都带有战地性质。1949年改造长安街,就不许两边树立电线杆,不许做成所谓的三块板式的马路,就是中间是主路,两旁是自行车道,因为还想紧急时候作为机场跑道用;而且我还去中南海里面扩大湖泊,是担心如果中南海被围,里面断了水源”。

当时北京城实在没钱,陈明绍说,即使是花了3年多时间去整治,“城墙上还经常掉下砖头砸坏了东西和人。当时的钱集中在发展工农业上,还没精力去管文物保护”。所以老头对自己当年做的事情并不后悔。

不过,在梁思成的学生刘小石看来,三座门的拆除并不是北平开始变化的源头,1915年,北洋政府就已经开始拆除前门一带的建筑物,“找的是德国设计师,当时就把北平的瓮城全部拆了,建设了环城的小铁路,然后还在前门一带修建了很多德式住宅,每届政府大概都想留下点政绩吧”。古老的北京彻底改变,应该是解放后苏联专家建议的结果。“他们觉得北京应该改为生产性的城市,应该是无产阶级占主动地位的城市,所以,北京不可避免地患上了世界上各个大都市都有的城市病。”■ 彭真历史改造北平1949