海明威:哪家的间谍?

作者:王星(文 / 王星)

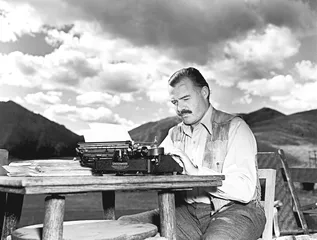

( 1937年10月,海明威在美国爱达荷州户外写作

)

( 1937年10月,海明威在美国爱达荷州户外写作

)

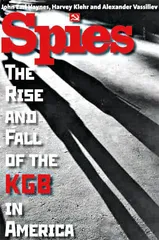

事情始于一本新书《间谍:克格勃在美国的兴衰》(Spies:The Rise and Fall of the KGB in America)。此书依据的史料为20世纪90年代一度部分对外公开的KGB档案。苏联解体后,很多人都在关心KGB以及它所拥有的大批档案的归宿。最后的协议在KGB和Crown Publisher之间达成。尽管协议的细节至今不曾披露,但有传说Crown同意支付KGB上百万美元,作为回报,KGB把部分档案提供给分别来自俄罗斯和美国的两名作者,由他们合作撰写5本书。

然而,1995年,遭遇财政困境的Crown被迫中止协议。KGB方面也开始重新思考如何利用手中的这批档案。即便如此,第一本书还是于1999年问世了。美方作者是一名历史学家,身份更值得玩味的是俄方作者亚历山大·瓦西列夫(Alexander Vassiliev)。1987年至1990年,瓦西列夫在KGB的美国部任特工,1990年2月,瓦西列夫因政治与“道德”问题退出KGB。开始与美方合作时,瓦西列夫已是俄罗斯电视一台的播音员。两名作者的工作程序是:首先共同确定研究方向,然后将所需档案的目录提交KGB,再由瓦西列夫前往KGB总部查阅。由于档案只能当场查阅,瓦西列夫不得不记录笔记,最终留下的笔记据称总共1115页。1996年,瓦西列夫举家“搬迁”至伦敦,这批笔记自然不会被允许出境,然而,通过某种神秘渠道,至少是笔记中的一部分仍流入了西方。2008年,瓦西列夫将笔记捐献给美国国会图书馆。2009年,另两位美国历史学家再度与瓦西列夫合作,于是有了《间谍:克格勃在美国的兴衰》。

有关“海明威曾被KGB招募”一说显然是全书的一大噱头,其中引自1948年KGB档案的文字如下:

“Argo”——厄内斯特·海明威,1898年出生,诞生于美国伊利诺伊州的Duke Park。美国公民,中等教育,作家。帝国主义第一场大战期间,他作为记者跟随法国和意大利军队的医疗队。

我们曾在伦敦和哈瓦那与Argo会面,目的是考察并确定他是否适合我们的工作。与我们接触期间,Argo从未提供过任何政治消息,虽然他曾反复表示渴望且乐于为我们提供帮助。Argo的态度尚待核实。我们依靠一种实物暗号来建立与Argo的联系。

( 由俄、美作者合撰的《间谋:克格勃在美国的兴衰》 )

( 由俄、美作者合撰的《间谋:克格勃在美国的兴衰》 )

1937年,在西班牙期间,Argo曾多次撰文声援“人民前线”,并号召人们帮助西班牙共和国,激烈抨击了西班牙议会与美国政府中的分离主义分子。Argo坚持美国应解除对西班牙共和国的武器禁运。

1941年,在出发前往中国之前,Argo因意识形态立场接近而由“Sound”招募。我们在中国未能与Argo取得联系。1943年9月,Argo停留哈瓦那期间,在他自己拥有的别墅里,我们的工作人员与他见面;在他离开古巴前往欧洲之前,类似的会面又进行了两次。1943年6月,在伦敦再次与Argo取得联系,其时他正作为一名记者跟随联军部队为《Colliers》杂志撰稿。但这段联系很快被切断,因为Argo去了法国。1945年4月,Argo自法国返回哈瓦那后,我们又和他接触了一次。但我们未能与Argo保持长期联系,因为我们的工作人员很快紧急撤离了古巴。

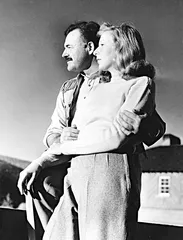

( 1940年海明威与妻子玛莎·格尔霍姆在一起

)

( 1940年海明威与妻子玛莎·格尔霍姆在一起

)

尽管自1941年起就多次见面并保证合作,事实是直至1948年海明威从未向苏联方面提供过任何有价值的信息。鉴于这一事实,KGB在美国的分站于1949年理智地将Argo列入首批失去联系的情报资源名单中。但事情并未至此结束。40年代末,重要特工的叛变、FBI的强硬措施以及美国公众对共产主义的强烈敌意摧毁了KGB在美国一度繁盛的间谍网。1950年,莫斯科总部向美国站施压,要求恢复此前长期失去联系或是废弃的资源,海明威的名字也在其中。然而,10月美国站发回报告,称尽管海明威仍与美国共产党文化部门一位官员保持着联系,“但传闻他支持托洛茨基,并曾在自己的文章与小册子中攻击苏联”。此后,KGB已公开的档案中再无与海明威有关的记载。

所谓的“实物暗号”可能是指海明威早些时候交给雅可布·科洛斯(Jacob Golos)的一些邮票。科洛斯是KGB与美国共产党的联系人,莫斯科总部曾收到科洛斯的报告,其中提到:“几天前我发现海明威正准备穿过苏联访问中国,他也许会向苏联申请签证。他在纽约只停留一天,我无法与他当面商谈。但我安排他在中国与我们的人见面,到时以他留给我们的邮票为暗号,我们必须尝试与他见面,我确信他会尽一切努力与我们合作。”科洛斯没有说谁将手持海明威留下的邮票前去接头,后人猜测的一种可能是约翰·赫曼,他是海明威的老酒友,30年代期间曾在华盛顿为美国共产党秘密工作过几年。

但是,与很多一厢情愿的想法相反,这趟中国之行海明威本人一开始并不情愿。当时海明威还在享受《丧钟为谁而鸣》的成功带来的满足感,而1940年他也刚与著名战地记者玛莎·格尔霍姆(Martha Gellhom)成婚,两人隐居哈瓦那的“观景庄”,海明威甚至已放出话说不再写作。然而,后人尊称为“比海明威还强硬的女人”的玛莎却不甘寂寞,她信奉“战争在哪里,我就去哪里”,渴望去中国前线。《Colliers》杂志最初并没有选中玛莎。1940年10月30日她给母校老师的信中这样写道:“《Colliers》已经派了别的姑娘去了,一个自由身的,我猜想。这几乎令我心碎……”不过,那名记者拒绝了任命,于是玛莎得到了这份工作:“报道中国军队的军事行动,以及在南中国海周围对于日本人进攻的抵抗。”

海明威和中国其实颇有渊源。他的叔叔、美国公理会的传教士韩明卫1903年被派到中国,先在河北通州学中文,后在山西太谷公理会办的医院任医生,因而结识了当地的孔祥熙家族。后来孔祥熙得韩明卫之助,赴美就读。不过,真正促成海明威中国之行的倒不是这层渊源乃至来自玛莎的鼓励。2007年,在美国普林斯顿图书馆发现了一封长达6页的海明威从未发表过的书信,日期为1941年7月30日,收信人是当时美国财政部长亨利·摩根索。海明威在信中称,在他去远东之前,一位名叫怀特的先生叮嘱他留意中国的情况,而官方身份则是一份左翼报纸《PM》的记者。

从中国回到美国后,海明威确曾向“怀特先生”提交过一份8页的备忘录。这位“怀特先生”就是摩根索的机要秘书兼财政部助理部长哈利·怀特(Harry White)。40年代后期,怀特被揭发为苏联间谍。1948年,怀特接受美国国会的“非美活动委员会”听证调查,却在几天后心脏病突发身故。后来美方虽声称有截获的苏联密电为证,但始终并无公开的证据证明怀特确实是苏联间谍。更令人疑惑的是,90年代KGB依照协议公开部分档案时,也坚决拒绝开放与怀特有关的部分。后人因此曾有猜测,海明威呈交怀特的报告最后实际转到了克里姆林宫。而由此衍生的另一种猜测是:正因为自信肩负了美国政府的使命海明威才主动与KGB建立联系,这不过是他想寻求扮演“双面间谍”的刺激感而自行安排的脚本。

海明威后来呈交给怀特和摩根索的报告中据信曾出现这样的论述:“为使整个事情尽可能简单化,我想我们可以肯定一点:除非苏联与重庆政府达成某种协议,规定中国的一部分为真正的‘苏区’并划定国共双方都遵守的可防御的边界,否则国共之间的战争不可避免。”至于美日之战会不会出现,海明威认为这只是个时间问题。如此富于历史前瞻高度的分析似乎与胡佛对海明威的贬损“半吊子间谍”(dilettante spy)颇有出入,不过海明威对自己中国之行的许多描述经不起旁观者的旁证,反倒恰如后来FBI(联邦调查局)的备忘录中所总结的:海明威的报告总有“哗众”(sensational)的成分。以中国之行期间采访周恩来为例,海明威在报道中大量引述了周恩来的见解,而根据当时的翻译王安娜1980年的回忆录:“在那一个小时中,周恩来只说了3句话,其他时间全是这位著名作家的独自讲演,内容与解决远东诸问题有关。”

无论海明威在中国采访期间是否真是双重间谍,返回古巴后他确实成了美方的间谍。2008年8月14日,美国国家档案局解密了一份“二战”期间为CIA(中央情报局)前身OSS(美国战略情报局)工作的全部间谍人员的资料档案。这份超过3.5万人组成的名单也曾令世界震惊。随即有传闻说海明威父子实际上都是OSS间谍。可惜这是误传,海明威的儿子杰克确实在“二战”期间为OSS工作,但老海明威其实是曾在FBI每月领1000美元的间谍。

自1943年8月至年底,美国驻古巴使馆与FBI间频繁通信,海明威与他的朋友古斯塔夫·杜兰(Gustavo Duran)的名字频频被提及。从目前公开的FBI档案看,单8月13日一天,就有编号各为SIS396和SIS357的两名特工分别向FBI汇报海明威与杜兰的近况。8月28日FBI的一份备忘录中详细记述了海明威通过大使馆与FBI合作的过程。1942年8月,海明威向使馆提出组建情报组织的建议,使馆请示FBI,鉴于海明威此前对FBI的态度,FBI建议使馆不要接受,但使馆方面仍在大使的坚持下实现了与海明威的合作。同月海明威建议将杜兰调至美国大使馆,以协助他在古巴的情报工作。

海明威向大使保证:“杜兰是军事与情报方面的天才,纯正的共和党人,绝非共产党员。他可以获得有关西班牙长枪党在古巴活动的所有情报。”海明威与杜兰交情颇深,据说杜兰就是《丧钟为谁而鸣》的主人公的原型。1942年11月杜兰到达哈瓦那。FBI对杜兰作为间谍的评价是:没有海明威那么哗众取宠,但提供的报告仍是“不精确也不可靠的”。

发给FBI的信件还多次提出:海明威与杜兰对FBI的工作公开表示不满,认为“太教条、缺乏想象力”。海明威本人提出的计划倒确实有想象力。他组织了自己的小型间谍组织,以监视亲纳粹者的活动。该组织被玛莎嘲讽地命名为“骗子工厂”(Crook Factory),成员多为海明威的酒友,除了渔民,还有赌徒、皮条客和花花公子,高峰时期曾有6名全职情报人员和20名线人。“骗子工厂”最杰出的成绩是在极短的时间内使古巴大部分纳粹秘密电台消失,而海明威使用的方法其实很“上海滩”:他让手下这批三教九流四处散布消息:如果有人胆敢再给德国潜艇发电报,小心自己的喉咙。

1942年10月8日,使馆的特工向FBI通告,说海明威买下了一条船,命名为“Pilar”,并以大批机关枪与自制武器武装,计划驾驶着它在加勒比海上巡查,随时准备对付为补给而浮出水面的德国潜艇。尽管有特工认为此举不过是海明威为满足钓鱼与当间谍两项爱好的又一哗众取宠之举,海明威自己确实颇为认真或至少是乐在其中。海明威的儿子杰克曾回忆:“两个家伙在船头拿着冲锋枪,另两个人在船尾把着‘布朗宁’机枪,而父亲则在舰桥上四处张望,在他旁边放着一颗硕大的炸弹。”

可惜海明威在FBI的间谍生涯也是因“Pilar”号而终结。1942年12月9日,海明威向大使报告说“Pilar”号发现一艘德国潜艇靠上了一艘西班牙邮轮。海明威的报告显然不曾贯彻他写小说时的“冰山原则”,使馆里的FBI专业特工奉命调查时反倒发现海明威的汇报绝大部分是编造的。这一结果令大使非常难堪,迫于压力,1943年4月1日,海明威的谍报网被正式中止。

与所有名人的境遇一样,FBI为何不容海明威,后人也有各种“阴谋论”。最流行的说法是:FBI担心海明威会发现美国政府与古巴腐败官员间的来往,而这种对于“腐败”明目张胆的纵容即便在那个年代也不适合公开于众。海明威和他的“骗子”间谍们平时在酒吧里监听人们的闲谈,尽管没有证据显示他有所耳闻,但他确实有足够多的可能听到一些内幕。这种说法并无确实证据,不过自1943年8月起美国驻古巴大使馆与FBI总部间的频繁通信至少证明FBI当时颇关心一件事:海明威声称准备将这段间谍经历写成书,“过去一年中他认识的所有与古巴情报工作有关的人都将在书中出现,包括大使”。1943年10月14日,胡佛给使馆编号SIS396的特工发回密信。全信共计4段文字,其中第二段在公开的档案复印件中被涂抹,剩余文字为:“关于1943年9月18日发来的两份有关海明威正在创作的新书的电报……已要求调查局方面密切留意海明威的动向以及他离开古巴返回美国的时间。建议此信阅毕即毁。”

但海明威最终不曾将自己这段经历写成书。事实上,关于是否真要动笔,海明威自己的态度也很暧昧。1943年9月13日特工SIS394的报告中就很困惑地记录道:“与SIS213共进午餐时,海明威表示:他目前没有在写任何书,但已经有了三个构思,其中一个与他去年的经历有关,不过他不打算在战争结束前实际创作其中任何一个。然而,1943年8月24日,海明威曾告诉SIS396,他永远不会将自己在古巴的情报经历写成书。如果他将自己目前的经历写作成书,那将只局限成一部虚构的反潜艇小说。”

1944年5月,海明威离开古巴,前往仍是战场的欧洲。5月22日,一位叫B.E.Conroy的人致函胡佛,说“厄内斯特是您和调查局的崇拜者”,又说海明威表示:“他曾在古巴哈瓦那接触过多名调查局的成员,认为他们素质极高,在当地的工作极有效率。”

50年代以后,FBI公开档案中有关海明威的记录逐渐减少,大多是关注海明威为哪些杂志供稿的情况。1963年1月13日FBI明尼苏达分部致胡佛的一封明信是海明威生前在FBI的最后一份档案,信中转述了当地一位精神病专科医生写给FBI的信件。其时据信被抑郁与妄想困扰的海明威住进了这位医生的诊所,为保证治疗效果,该医生“希望当局能授予他权力告诉病人:FBI不会介意他以化名住院”。随后发生的事情有种更惊人的传闻:“在11次到15次电击疗法之后,海明威丧失了此前所有的记忆。没有记忆的海明威已无法继续写作。1961年7月2日,在他62岁生日前两周,海明威自杀。”

海明威究竟为KGB做过多少事?即便有瓦西列夫提供的笔记,正统的历史学家仍在质疑这批几经转手的文件有多大程度上的可信度。海明威与FBI间的恩怨到底有多深?面对着已被大片涂抹的FBI公开档案复印件也很难看出究竟。本身曾是英国特工的间谍小说大师约翰·勒卡雷说:“有时候,背叛不为别的,它是一种本能。”这该是专业间谍的见解,对于海明威这样也许的“半吊子间谍”,他的传记作者之一雷诺兹的说法或许更为体贴:“海明威对于自己在‘一战’中仅当过用担架抬伤员的医疗救助员,而‘二战’开始后自己又因为年龄过大无法参加战斗这一点感到非常惭愧。加上当时没有创作的激情,他的内心世界处于抑郁之中。我认为他之所以会采取与纳粹作对以及帮助美国政府窃取情报这样的做法,是因为他希望以此来证明自己的爱国之情,哪怕因此而丧命。”■ 间谍海明威美国工作哈瓦那哪家瓦西列夫