一个设计师与他的柏林墙

作者:何潇(文 / 何潇)

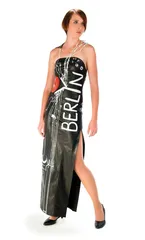

( 丹尼尔·罗丹设计的“柏林墙”系列服装 )

( 丹尼尔·罗丹设计的“柏林墙”系列服装 )

1989年11月,伫立在东西德边境逾1/4世纪的柏林墙最终被推倒。丹尼尔·罗丹(Daniel Rodan)告诉本刊记者,这是他“一生中最为感动的时刻”,当时柏林城里有成千上万的居民观看了这一幕。“好多住在前东柏林的人趴在窗户上向外看,鼻子被窗玻璃压得扁扁的。”丹尼尔向本刊记者回忆。他形容柏林墙被推倒后,两个柏林的人再度融为一体的情形,就像“一个新生婴儿的降生”。

柏林墙倒塌近20年时,丹尼尔·罗丹的这些回忆化做了设计。月前,他向公众展示了自己以柏林墙为设计主题的系列皮质服装,名为“墙衣——东侧画廊走向时尚”(Mauerkleider-East Side Gallery goes Fashion)。系列设计得招人眼目,甚至有些出离日常思维——在一条绿色的迷你裙上,一幅柏林墙上的涂鸦自胸部下方延伸出来,条幅一般垂至地面。在另一条印着“Berlin”字样的连衣裙上,柏林墙的铁丝被设计师用成了裙子的挂脖。最让人难忘的是一条“涂鸦拼接裙”,涂鸦人脸像铁丝网一般被皮绳拼凑起来,连接成衣,支离破碎得就像柏林遗墙本身。当穿着“柏林墙”系列服装的模特在勃兰登堡门前一字排开的时候,人们发现了一面流动的柏林墙。

设计师的意图溢于言表,“把政治事件、时尚设计以及东区艺廊的艺术三者集合在一起,同时还需要保证这些衣服适合名人穿着”——在罗丹看来,这是一个挑战。而对于柏林居民,设计师的“柏林墙”系列是一个积极的例子。它证明了,即便是在被人们认定的纯粹苦痛中,依然可以诞生美丽的东西。“这非常棒,我们现在可以从过去被我们简单地看做灾难的东西中获取欢乐了。”柏林当地一位名为金·梅尔(Chin Meyer)的艺术家说。

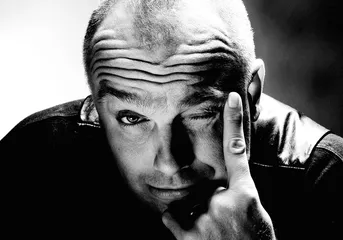

丹尼尔·罗丹长得像个军人,体貌敦厚,目光里藏着些无恶意的狡黠,似乎随时准备在中规中矩的生活里做些小动作。但他对自己的评价是“保守,很有些条框”,这些形容词在他那里被简化成了一个名词——中产阶级。“我有一个非常中产阶级的面相。”丹尼尔·罗丹在对本刊记者谈到自己的时候说,“思维方式也是这样。实际上,因为我们是为公众做设计的,所以会更关注于公众的兴趣。”他还有着“非常中产阶级”的音乐趣味,“偏好香颂,听一点流行摇滚,喜欢古典音乐”。

1959年,丹尼尔出生在柏林,父亲是一名著名医生,通常情况下,这足以说明一个家庭的社会阶层和经济状况。实际上,这个家庭的背景还要来得复杂一点。丹尼尔的祖父是卢德格尔·韦斯特里克(Ludger Westrick),曾在联邦德国首任总理康拉德·阿登纳(Konrad Adenauer)的办公室里任要职,与阿登纳及其继任者、被称为“德国经济奇迹之父”的路德维希·艾哈德(Ludwig Erhard)交往甚密。“我从小在一个政治活动频繁的家庭里长大,这培养了我对政治一生的兴趣。”丹尼尔说。

( 年轻的艺术家们正在柏林墙上涂鸦 )

他原本有其他职业规划,但最终选择了做设计。25岁那年,丹尼尔在“欧洲中心”开了自己的店,名为“在罗丹家”(Chez Rodan)。这家位于柏林中心购物区的小店在很短的时间里便红火起来,成为皮衣爱好者的必经之地。他的客户名单中,很快出现了蒂娜·特纳、比吉斯乐队、蝎子乐队等名人的名字。1995年,这个成功的皮衣设计师决定扩展自己的领域,带着两件T恤衫与1万美元,他开始在库尔菲尔斯滕(Kurfürstendamm)大街上开拓地盘。现在,他的工作室也搬到了这里。

从丹尼尔·罗丹位于库尔菲尔斯滕的工作室向东走10公里左右,可以到达当年柏林墙的遗迹。现在,这段涂鸦遍布的墙被人们称为“东侧画廊”。它或许是世界上最长的露天画廊——在这面长达1300米的遗墙上,有二十几个国家、上百名画家的百余幅涂鸦作品。柏林墙倒塌后,数以百计的艺术家从世界各地来到德国,在东面的残墙上涂鸦作画,使其面目一新。在当时,它被看成是这座城市更新更好未来的隐喻。然而,10年过后,因为天气损毁和人为破坏的种种原因,东侧画廊上的许多画作已经面目全非,难以辨认。柏林人对这个历史遗迹的忽视令人吃惊,甚至有人建议将这道墙彻底拆除,因为它“提醒的是一段不愉快的历史”。无论如何,对其进行修复是一件难度相当大的工作。这一方面因为经费问题,另一方面原因来自艺术家,其中一些拒绝对其进行修复,还有一些音信全无。尽管如此,随着柏林墙倒塌20周年纪念临近,修复工作取得了进展。今年夏天,一些艺术家飞赴柏林,开始补救自己20年前的画作,这其中包括俄罗斯艺术家德米特里·弗鲁贝尔(Dmitrij Vrubel)。1990年,他在柏林遗墙上创作了前东德最后一位领导人埃里希·昂纳克与苏联领导人勃列日涅夫的《兄弟之吻》,这幅画后来成为东侧画廊的代表之作。

“我们与东侧画廊的艺术家们保持了非常好的合作。”丹尼尔·罗丹说。从某种角度上看,他的设计是对这段遗迹的另一种补救——在“柏林墙”系列服装的每一件作品上,都有一幅柏林遗墙上的涂鸦画作。如何把这些风格迥异的涂鸦放到衣服上,叫他费足了工夫,“比如那幅《兄弟之吻》,我的想法是用皮革来制作,设计成军事风格”。最终,丹尼尔将它放在了一条灰色的迷你裙上,裙上镶了几道红色的边,在这灰底红框中,埃里希·昂纳克和勃列日涅夫正在进行著名的“共产主义者之吻”。而在一件剪裁成残垣断壁状的T恤上,人们看到了另外一幅柏林墙的标志性图画,一辆被称为前东德“国民车”的Trabi,正从这道象征隔离的水泥篱笆中破墙而出。

“在我还是个孩子的时候,总觉得这件事无法理解,一个国家可以被一面大墙分成两个部分。”丹尼尔·罗丹说。柏林墙建立的1961年,他不到3岁;柏林墙倒塌时,他满了30岁。这一堵墙,横亘了他童年、少年及青年的记忆。“每次我们想到前东柏林走走看看,总要面对很多问题。”丹尼尔现在是两个女孩的父亲。他的儿时经历,不再是他女儿这一辈人的童年回忆。他的第一个女儿出生在他的而立之年。这一年,是1989年。■

( 丹尼尔·罗丹设计的“柏林墙”系列服装 )

( 丹尼尔·罗丹设计的“柏林墙”系列服装 )

“那一年,我感到了觉醒的气氛”

——专访德国设计师丹尼尔·罗丹

三联生活周刊:您开始做“东侧画廊走向时尚”这个项目的起因是什么?它是一个瞬间的灵感,还是长久以来的计划?

罗丹:对我而言,“东侧画廊走向时尚”的项目是一个特别的挑战。它融合了三方面的东西:时尚、艺术与社会事件。大约在两年前,我开始有了这个想法,将柏林遗墙上的画融入我的设计中来。这个项目会持续很长时间,直到年底。11月9日后,它会被转交给项目的赞助者,他们会将之拍卖并用做慈善。

三联生活周刊:在这个项目的创作过程中,有否遇到什么困难?项目完成的结果是否符合最初的预想?

罗丹:在创作过程中没有遇到特别大的困难。对我而言,真正的困难来自如何将服装与不同的艺术作品联系起来,他们的风格各不相同。这个项目完成后,德国国内以及国际上表现出了很积极的反应,这让我们感到有点吃惊,也感到非常高兴。我想这与许多因素有关,一方面,东侧画廊本身有很大的吸引力,另一方面,柏林墙倒塌后,再没有大新闻了,所以与柏林墙相关的设计变得很有话题性。

( 丹尼尔·罗丹 )

( 丹尼尔·罗丹 )

三联生活周刊:作为一个柏林居民,柏林墙对你意味着什么?柏林墙倒塌是在1989年,这一年你刚好30岁。对于很多人,这是一个特别的年龄,中国有个词叫“三十而立”。对你个人而言,柏林墙在这一年倒塌有怎样的影响?

罗丹:我住在前西柏林,当我们想去前东柏林游览的时候,过境时经常遇到一些问题。当然相对于前东柏林的居民,我们要宽松得多,但也要受到过境条约的种种限制。柏林墙倒塌那年我30岁,应该说,我的生活被彻底改变了。这有好几个方面的原因,譬如,我做了父亲。在当时,我感受到了一种觉醒的气氛,在私人层面来说也是如此。

三联生活周刊:与许多设计师比,您的家庭背景、关注领域都比较特别。能否谈谈您的设计理念?

罗丹:我成长在一个政治气氛浓厚的家庭,所以我对政治一直很感兴趣。与多数设计师不同,我更注重的是所做工作的服务性,而不是设计是否符合潮流。所以,我们向顾客提供的设计,更倾向于他们个体独特的风格。我是专做皮衣设计的,但在罗丹这个品牌下,你可以看到很多不同风格,这与我们独特的手工技艺有关。

三联生活周刊:当下一个趋势是,时尚与政治的联系变得越来越紧密。您的“柏林墙服装”也被看成是这其中的一个例子。对此您怎么看?作为一个德国设计师,能否感受到柏林墙的倒塌给时尚设计领域带来的影响?

罗丹:我们所做的,是将时尚、艺术和政治用一种简明扼要的方法结合起来。但用抽象的外观来表达这三者结合谈不上是一个多么新的理念,这是因为,时尚一直在反映社会政治的发展趋势。柏林墙倒塌后,很多年轻设计师来到柏林,并开始建立起自己的事业。可以这么说,柏林墙的倒塌对柏林成为一座时尚的城市有着直接的作用。■ 柏林墙事件柏林墙丹尼尔一个艺术设计师罗丹服装