眼睛的痕迹

作者:三联生活周刊(文 / 八斤)

早年的不少教育都是在颐和园开始或磨砺的:在昆明湖里练划船游泳,跟着长廊画学正史野史。第一次拥有属于自己的相机,四处随意乱拍,同样也是在颐和园。

那是一架被称为“傻瓜”、实际上并不够傻的单反相机,距离、光圈都需要自己目测调整,唯一“傻”的体现是它以图标标识的大体几个距离范围。相机的“红菱艳”效应几乎在我拥有它的一瞬间全面爆发:仿佛是穿上了永不停息的魔咒舞鞋,那天我魔障般频频按下快门,所有风景此前都司空见惯,但从取景框中看去,都带上了一股鸦片般诱人的淡而甜腥的机器金属味道。

毕竟是一个小学生的练手照片,送到照相馆,不过是每张冲成一寸大小、约莫能看出个影子而已。看着停留在这些一寸黑白照片上或完整或残缺的建筑物,一种陌生感开始令我迷惑,试图追忆那个周日我的眼睛究竟看到了什么。所幸那时还流行仿生学科普著作,书中不时可见对人类自身视力的溢美之词,比如人眼能分辨1.7万种不同的色调,机器望尘莫及;又比如人眼对光线的极暗与极强的适应性与调整能力惊人,机器若想匹敌必须在周围热噪声几乎等于零的液氮环境下。于是我觉得有些安慰。

尽管如此,相机的好处还是明显的。倘若当时手头有架相机,浮士德估计也不会忘形地喊出那句要命的“你真美啊,请停留一下”。当然,最理想的是给他一架老式的胶片相机。胶片相机的缺点是必须将底片冲洗才能看到拍出的效果,但从另一方面来讲这也恰是它的优点。仿佛“所见即所得”的数码相机会给拍照者机会,不断比对手中影像与面前影像的异同,反倒不如胶片上的影像只能在远离被照物的地方呈现,看时索性可以权当另一番风景。

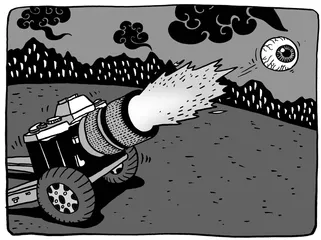

后来又见过一份貌似与心理学有关的报告,探讨面对陌生人照片时人们目光集中的区域。我至今不知道那些研究者用了什么技术,总之是将受测者的视线都具象成了黑线叠加在照片上。研究的结果是,人们都格外注意对方的眼睛,作为例证的照片上,双眼部位黑线累累。如此量化的影像效果,倒的确是人眼所难企及的,让我怀疑这是否就是相机私自眼中的世界。热衷于学素描的时候,我也曾修炼到看人只见骨骼肌肉。以此类推,倒庆幸自己没喜欢上摄影,否则观光旅游时眼前所见怕全是被各种视线与镜头轰炸得几成废墟的风景。

然而,我仍时常会忘记相机的“红菱艳”效应,距离第一次举起相机多年以后,在一处游览地里,我再一次疯狂地连续拍照。尤为不幸的是,此时我手里的是一架数码相机,我不停核准着一团云彩在我眼中和在相机中的差异,想必那隅天空被我和相机的注视黑线得宛如祭坛。“天空没有留下翅膀的痕迹”已难企及,想做到“天空没有留下眼睛的痕迹”,恐怕更不可及也不可望。■ 眼睛痕迹相机摄影