与哑剧大师菲利普·比佐对话

作者:李东然(文 / 李东然)

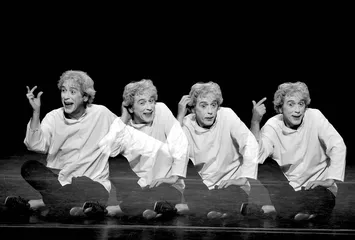

( 8岁开始,哑剧成了菲利普·比佐的生活全部 )

( 8岁开始,哑剧成了菲利普·比佐的生活全部 )

此次来到中国,比佐仍旧把自己的演出定名为《三十年无声岁月》,由“离别”开始,他如破茧的新蝶,放开了那些束缚身体的绳索。接着,“乳牙”上演了记忆中关于成长的迫不及待,“海滩”、“课堂上”留下了生命年轻时的灿烂瞬间,“马戏团”、“摇滚乐手”、“恋爱约会”呈现的都是人世间绮丽的千姿百态,“打猎的日子”更像是一首美丽的小诗,伴随着巴赫的乐曲,诉说每人内心的孤寂与惆怅……压轴的即兴表演无疑最精彩,观众随口说出的题目,无不被他演绎得逼真传神。

问他究竟是如何截取到这些平凡而又神奇的瞬间,又如何把它们呈现得如此曼妙丰富,比佐却笑着说,自己只算得上一个称职的工匠,能把生活加工成为时间的纪念品:“我的艺术是关于记忆的艺术,是所有记忆的混杂,我呈现的是一个个的纪念品,我虽然闭口不言地表演,但我也在对观众诉说,说的内容就是:‘你记得这个么,记得这个么……’我把所有记忆聚拢在一起,编织成自己的秘密语言。虽然我的艺术是没有声音的,但是我希望大家都能用心听到我的诉说。”

此次,菲利普·比佐是应“2009中法文化之春”之戏剧荟萃展映的邀请来华演出,售票的剧场演出只排了两场,可其余的日程也毫不轻松,白天与中国传媒大学的学生共同完成哑剧工作坊的计划,晚上为那里毕业班的学生排演诗剧,间或还要转战郊区的农村大院和养老院义务演出。他告诉本刊记者,这就是30年巡演积累下的工作方式,“为了把哑剧的丰富分享给更多人,单把剧场当成阵地怎么足够?”

和比佐聊起哑剧,远没有想象中的顺畅欢快,走下舞台的他确实有难得的亲切平和,但只要讲起与哑剧相关的话题,在严肃神情中总又再加上几分认真。

“让-路易·巴侯是我艺术的父亲”

比佐对本刊记者回忆,与哑剧结下最初的情缘是在他只有8岁的时候。“8岁那年,我就爱上了哑剧,并且确认在其中能找到今后的全部生活。从那时起,我就努力让自己成为一块海绵,到处去吸收生活的滋养,经过自己的变形再呈现给他人。哑剧成了我的生活、我的哲学、我的信仰。那一年也是我自学生涯的起点,当然再长大一些,我也开始去追随大师们的足迹,全身心探寻哑剧更深层次的技巧与真谛。幸运的是,我遇到了两位当时并立在法国的哑剧大师,马塞尔·马索和让-路易·巴侯(Jean-Louis Barrault),作为他们哑剧艺术唯一的传承人,这是非常值得骄傲的事情。”

忆起恩师,比佐讲述了他和让-路易·巴侯之间的故事。第一次见到巴侯本人,比佐已经年满18岁,恰是意气风发之时,巴侯就给了他一个剧本说,明天先来演一场看看。第二天,比佐完全依着自己的想法上演后来到后台,等待巴侯的意见。没想到,巴侯踹了他一脚说,你出师了,你不需要老师,就这么演吧。也就是在巴侯剧团的第二年,20岁的比佐获得了巴黎国际哑剧大赛的金奖。

比佐反复告诉本刊记者,巴侯就是那部经典的法国电影《天堂的孩子们》(1945)的主演。

《天堂的孩子们》正是那部在法国有声电影诞生50周年时,由法国电影技术与艺术科学院评选的“50年来的法国有声电影十大佳片”中的榜首,是法国电影诗意现实主义的巅峰之作。

比佐郑重地称巴侯为自己“艺术的父亲”,说早在漫长的自学生涯中,巴侯的哑剧艺术就已是他长久以来为之奋斗的标杆。“虽然巴侯没有教过我如何表演,但是我把达到他哑剧表演中的境界当成自己表演的准则与目标。正是在巴侯的哑剧里,我体会到这种艺术是具有极高诗性的。事实上,我们每个人都做不到跑到台上就能大声地宣布‘我很幸福’,因为这不是真的,每人的心里都藏着忧伤,每人又都是如此的敏感,这都是诗的源泉。哑剧的忧伤其实也是诗性的问题,巴侯教我一种在安静中诉说心底忧伤的可能。”他告诉本刊记者。

“我要把哑剧还给民间”

谈及诗意,那部温馨的小品“打猎的日子”无疑最叫人印象深刻,与传统的静默哑剧不同,比佐用诗意的话语伴随了整个作品的表演。舞台上,他一边进行着哑剧常规的肢体表达,一边慢慢向观众诉说:“故事开始的时候是一个夜晚,我的右手代表着太阳,头代表着大地,太阳就要升起的时候,我准备了大衣,亲吻了我的情人,上路去打猎,在路上我遇到一个熟识的人,就向他打招呼……”

于是好奇地问他,是否因为追求诗意的极致,打破常规,把开口说话也融入了哑剧表演,但大师的回答很让人意外:“‘打猎的日子’确实贯穿了我心中的诗意,但这部作品形式上的特殊,是因为它本就是为自闭症患者创作的作品。”比佐随即反问说:“你不觉得哑剧是一种开放到极致的艺术么?”见本刊记者试着点了点头,他才无比坚定地说,在他的心里,早把“无国界”看做是自己传承哑剧传统的艺术理想。

“我用哑剧和聋哑人讲话,也是唯一和盲人一起演出的哑剧工作者,我也为自闭症的患者创作,不管是脑部残疾还是身体的残疾,这样的人遍及世界,越来越多地为他们创作,是因为我希望和他们分享关于生活的喜怒哀乐。‘无国界’有两方面的含义:一种是可见的‘无国界’,是外在的。哑剧本身就是通过身体表意的,这是全人类共通的语言,不管到地球的哪个角落,人们都能明白我想要表达的是什么。让自己被观众明白的困难我从没有遇到过,这也是我能在全世界不停巡演的原因。另一种就是内在的不可见的‘无国界’,像是寻找存在于每个人心中情感的开关,优秀的哑剧才能做到这一点,能让盲人看到,让聋人听到,我希望自己的哑剧能够成为优秀的‘无国界’哑剧。”他告诉本刊记者。

事实上,比佐实践着自己心中这“无国界”艺术理想的行动,也远不止30年的巡演和为残障人士的创作,30年里,每到一地,他就建立起自己的工作坊,亲身传授哑剧技巧,同时不遗余力又不计代价地把哑剧送到孤老残障人群中间,“给世界上所有愿意接近哑剧艺术的年轻人上课,给世界上所有愿意看哑剧的人演出,是我的简单的人生准则”。

比如此行中国,比佐就在北京朝阳区黑庄户乡郎各庄村,义务为百余名村民上演了精彩的哑剧表演,一个下午,没有化妆,也没有换任何演出的服装,他说就要零距离地为村民们表演,“就让他们把我当一个寻常的过客,这样,我才能把哑剧还给民间!”

比佐还很自豪地告诉本刊记者,在中国传媒大学,就有一个他在中国的工作坊。“我从去年10月份办的这个班,10天时间,我和那些同学在一起研究用形体表意的学问,当时的效果非常好,10天后,所有同学都哭了。于是他们的系主任当即决定要在自己的学校建一个哑剧剧团,我回来的时候就会给孩子们上课,我不在的时候,也有两个专门的老师为他们辅导。”

“我的艺术就是我的生活”

每当有人问比佐,巡演世界之后的“家”在哪里?比佐总会拿出一张手机里的照片,照片里有一所建在海边的美丽房子,他也指着那张照片告诉本刊记者:“那里就是法国大西洋沿岸著名城市波尔多,也就是那个著名的红酒产区,房子建在波尔多南部邻近西班牙的海岸线上,离真正的大海只有30米。”

接着,他也忘不了要展示一些自己的画作,全是颜色淡雅而画风写意的小幅水彩画,画的内容惊人的相似——人物的背影,美丽的海滩。于是他也会感慨:“人生的美梦就是能在那个房子里住上一整月,画画,或许还能再拍一个自己梦寐以求的电影,不用是《天堂的孩子们》那般名留影史的经典,一个只有他自己以及摄影师、录音师三个人的电影已经再理想不过。”

既然拥有这般令人恋恋不舍的房子,为什么还要在世界上不停地流浪?听到这个问题,比佐马上又会梦醒般地恢复了严肃,他告诉本刊记者:“这个时代,世界变得越来越小,就是要全世界的每个地方都有自己的哑剧存在,它才能在漫长的今后得以延续。也许哑剧真的侵占了我某种意义上的生活,但我的哑剧同样也是一种生活,我的艺术教会了我很多,旅行也是这样,教会了我很多。我每天都在学习新东西,都在吸收外界的能量。我想,我和哑剧之间最重要的原则就是,我的艺术就是我的生活。要让哑剧传承下去,不仅因为维持我自己的生活,也因为哑剧是一种伟大的艺术。人们需要安静的状态,当然还有哑剧里的真诚和情感,这些对于我们的生活都很重要。”

采访结束,比佐看了看手表,很吃惊地说:“在我面对全世界的采访中,你坚持了最长的时间。”于是问他是否因习惯了安静而厌恶谈话?他的答案意味深长:“说话的时候就意味着撒谎,但是在无声中,你没有办法这么做,可见,我们真正缺少的还是安静。”■ 对话比佐哑剧大师菲利普艺术文化