世界音乐是什么音乐

作者:马戎戎 ( 5月1日,“2009上海世界音乐周”上,来自几内亚的非洲舞蹈表演

)

( 5月1日,“2009上海世界音乐周”上,来自几内亚的非洲舞蹈表演

)

萨顶顶

向记者阐述自己的音乐理念时,萨顶顶使用了“西方”和“东方”这样的词语:“我的第一张唱片《万物生》完成了我的一个愿望,就是把西方的音乐东方化。而在第二张唱片里,我要完成的心愿是把东方的声音电子化。”

本刊记者追问“东方的声音是什么声音”,萨顶顶做出这样的回答:“东方的声音,就是东方人的声音啊,包括脚步声……脚步非常分东方和西方。西方的脚步是踢踏舞、弗拉明戈,这个脚步,这个步伐,是西方的特色。东方人的脚步不是这样的。东方的节奏和西方是不同的。我个人觉得,现在全世界都在用非洲的节奏,所以我们要拿出有自己特色的中国的节奏。目前我认为只有戏曲能代表中国,比如昆曲。我一直在分析节奏,最能让人记住的就是节奏,这是有国籍感的。因为那个东西你弄完了以后要把它电子化,但不能用纯粹的东西,这不是我的习惯,我希望的是有创造性的东西,我一定要重新来。”

稍后,萨顶顶的经纪人付宏声反问本刊记者:“你知道什么叫New Age么?你知道什么叫做World Music么?”他非常自豪地强调,萨顶顶和她的乐队已经去过十几个国家演出,所到之处都非常受欢迎。

作为2008年BBC3台世界音乐大奖亚太地区歌手大奖的得主,萨顶顶的这次演出是应“2009上海世界音乐周”的邀请,于4月30日在上海东方艺术中心进行音乐周的开幕演出。

( 萨顶顶在“2009上海世界音乐周”的演出现场

)

( 萨顶顶在“2009上海世界音乐周”的演出现场

)

演出现场,萨顶顶穿着一件金色无袖高领带花纹的长背心,裙子是大红的,拼镶手绣花纹和大幅图腾,手里拿着一把折扇,耳上垂着长长的如意结流苏耳环。乐队使用的配器也是混合式的:有架子鼓、键盘和电脑,也有古筝、琵琶和马头琴。上半场演出的歌曲来自她的第一张专辑《万物生》,演唱语言包括梵语、藏语、蒙古语、汉语以及“自语”。后半场,萨顶顶演唱了和“森林秘语”乐团(Deep Forest)合作的3首歌。“森林秘语”的创立者、法国音乐家艾瑞克·莫盖说,这3首歌将收入他计划创作的最新专辑《Deep China》中去。

萨顶顶的官方网站上,着力突出了她的“混血”背景:“父亲是汉族人,母亲是蒙古族人。……不会讲话即会歌唱。”她也曾对BBC主持人这样描述自己的童年:“我3岁至6岁跟外婆过着半游牧半城市的生活,夏天时搬去草原,冬天来了就搬到城市。”

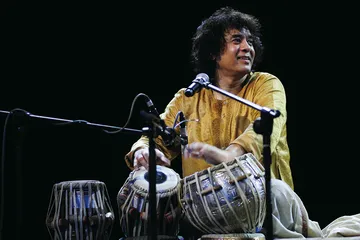

( 扎克尔·侯赛因承袭了印度传统音乐演奏形式——一鼓一琴 )

( 扎克尔·侯赛因承袭了印度传统音乐演奏形式——一鼓一琴 )

“我觉得萨顶顶的声音很国际化。”艾瑞克说。本刊记者追问他眼中的“国际化”是什么?他略带尴尬地微笑着说:“以前我听到的中国音乐都非常寂静,但是萨顶顶的表演和声音都让我觉得非常有活力。”他坦率地说,他第一次来中国,对中国音乐发展的状况缺乏了解。

国际化

艾瑞克回答问题时,面前摆着一份包括薯条和三明治的晚餐。这家五星级酒店的晚餐单是可选的,可选西式和中式。艾瑞克选择了西式,另外一名非洲裔的乐队成员选择了中式,他还会熟练地使用筷子。在回答他为什么会使用筷子时,他说,他是从海外的中国餐馆和日本餐馆里学会的。

德国人乌多,几年前在北京组织过北京爵士音乐节和喜力节拍音乐节,这次在上海,他也使用着“国际化”这个词——他说,他现在希望能在中国找到“国际化”的乐手和声音。

对于“国际化”,乌多的解释是:“大家都能懂。”

“你们认为的世界音乐是什么?”乌多笑眯眯地问茶桌上剩余的几位,“每个人说一句好不好?”这几位包括正在进行“中国少数民族音乐保护与发展”项目“民族音乐寻访之旅”的歌手朱哲琴和两名记者。

答案不一。乌多总结发言道:“世界音乐是国外唱片店里的一个商业标签,凡是非摇滚的、非主流的音乐一律放在这个标签下的格子里。”

“我曾经是一个中国人在英国,我做的音乐就叫世界音乐;我也曾经是一个中国人在美国,我做的音乐也叫世界音乐;我现在是中国人在中国,还是世界音乐。这件事让我觉得挺逗的。”刘索拉说。她带领着“刘索拉和她的朋友们”乐队于5月4日在上海音乐周演出。

作为2010年上海世博会文化展演的先声,2008年,上海世博会事务协调局主办,上海欣和文化公司策划制作了第一届上海世界音乐周。第一届上海世界音乐周的主题是“汇合”,集中展示了10支来自各地的民族音乐乐团,许多属于非物质文化遗产的范畴,包括中国的华阴老腔、刀郎木卡姆、侗族大歌,非洲的布隆迪鼓乐,伊朗民间乐等。

这类音乐的展示,在2009年的世界音乐周上更多地被安排在了户外。2009年上海世界音乐周的主题是“融合”。请来的在音乐厅进行表演的乐队大多属于“融合民族传统与当代技术”的乐队,国内的音乐人有萨顶顶、刘索拉及何训田担任艺术指导的新乐队“阿秘厘”。在音乐厅演出的国外乐队和音乐人,有由两名法国人组建的、唱片销量最大的“森林秘语”乐队和来自非洲津巴布韦的女歌手娜莎耶和印度国宝级塔布拉鼓大师扎克尔·侯赛因。

对于这样的曲目选择,欣和文化公司负责人、音乐周艺术总监林剑的解释是“呈现”——给大家呈现出不同的风格和取向:“比如萨顶顶,是很商业化的,刘索拉是实验性的,朱哲琴现在进行少数民族音乐的保护和发展工作。我们只想把这些不同的方向呈现给大家看。”

5月5日,世界音乐周举办论坛,发言人是4个女人:刘索拉,朱哲琴,伦敦爵士音乐节总监、BBC世界音乐大奖总监克莱尔·维特克尔,以及伦敦亚非学院教师瑞切尔·哈里斯。主持者是一个男人:中国艺术研究院非物质遗产保护中心主任田青。

克莱尔是来这里推广她的音乐项目的。她拿着准备好的提纲,做了很长很长时间的演讲,中心归结起来一句话:她曾经成功地推出过很多商业上成功的世界音乐项目,此次来即是向中国人介绍她的项目,也希望能从中国寻找到更多的可以加入她的项目的音乐资源。

哈里斯长期在中国新疆进行民族音乐的搜集和研究。她会讲汉语,手腕上戴着一枚玉镯。

“为什么这些都不是世界音乐?”演讲伊始,哈里斯准备的幻灯片上出现了陕北的民间秧歌乐队、塔吉克人的歌舞场面。

哈里斯说,这是个说不清的问题。包括萨顶顶在内的,许多中国的、外国的音乐家从他们中间找到灵感,他们以此为灵感所创作出的东西被叫做“世界音乐”,然而这些灵感来源都被称为“原生态”。

“音乐里是有政治的。”刘索拉说。她的看法并没有得到多少响应。每个人的发言里都在强调“包容、开放”,小心翼翼地避免让人觉得“富有攻击性”、“心态狭隘”。朱哲琴强调她在“做事”时,刘索拉发言说她想提醒朱哲琴,每个人都在“做事”,田野调查大家都在做时,立刻遭到了朱哲琴态度强硬的反应:“我只是在说我自己的工作方式。”

概念层面的讨论确实容易让人迷失。

“不管对世界音乐怎么定义,但是我们都承认这不是‘我们的’音乐。”哈里斯说。

“比如马友友的《丝绸之路》,是以马友友为主的,邀请了中亚和东亚一带的作曲家做现代音乐。他们的很多作品其实还是欧洲现代音乐系统里的,这些音乐当时的归类也是世界音乐。我在美国的时候,在唱片公司看到,像中国作曲家的作品,包括中国二胡作品、民乐作品,只要是非美国的东西就是世界音乐。”刘索拉说。她说出了“欧洲中心”、“西方中心论”语境下的“世界化”、“全球化”的现实。

过去20年间,中国的音乐人面对这种“世界化”和“全球化”的处境,反应是相当被动的。

“手指和古琴间摩擦的声音,是有味道的。但是你知道,20年前要想办法把这些声音去掉,包括吹笛子有口风,认为这些东西不干净。我们当时很长一段时间,觉得笛子的音不准,觉得二胡的音不准,因为跟钢琴的十二平均律不一样。很长一段时间,我们对自己的民族音乐采取鄙视的态度。……我们中国曾经有一个杂志名叫《乐器改革》,几十年有很多非常聪明的中国人,把自己的聪明才智浪费在里边。比如说六孔的笛子,我们很多音乐家在上世纪六七十年代,他们脑子里想的是改造我们自己的竹笛,把笛子多扎一些眼,二胡也要把弓子解放出来,像小提琴那样,甚至还有人在二胡的上面加直板。……我们有很长一段时间是这样的状况,对自己的民族文化,在不理解、没有继承的情况下,轻易地抛弃了。”田青说。

田青同时认为,这种被动性,一部分原因属于“体制问题”:“我们现在对外推广的文化交流的项目都是政治主导的,政府决定了哪个团出去演出,决定的人并不真懂得中国的文化。我们现在音乐家更多的是出口转内销,我们中国人自己花钱,金色大厅有钱谁都可以演。我们自己花钱租了剧场,自己还从中国带观众去,包飞机去。我们驻奥地利使馆的文化参赞专门写了一篇文章,大意就是求求国内民族音乐家,你们别都来了,我们票送不出去了。每次的节目都是《十面埋伏》,二胡都是《二泉映月》,歌都是《好日子》、《走进新时代》,这些外国人都会唱了。这些能够代表专业化的中国民族音乐,都是民族唱法的歌手,所谓的民族唱法就是学了美声唱法,就是拿西方的歌剧唱法唱中国歌。但是拿这样的东西给外国人听,像《走进新时代》,怎么能够让中国的音乐走向世界?而且都是发票,没有一个是成功的商演。据我所知,中国出国的文艺团体,除了个别的杂技团可以挣钱,大部分政府派出去的音乐团体都是自己买票送人。”

然而朱哲琴认为:“世界音乐让我看到非常有意思的空间,世界音乐可能囊括了所有的,所有不同种族、文化、民族形式都可以包括在里边。第二,‘世界音乐’这个词创造了跨越时空的组合。我的理解之下,中国目前在世界音乐里存在很大的空间。”

事实上,语境是会发生变化的,“世界音乐”的概念本身也在不断发生改变。刘索拉提到,20世纪初的时候就有一场关于世界音乐的音乐革命,但之所以提出“世界音乐”这件事,是因为当时的德国现代音乐创始人感到了欧洲音乐“不够用”。到了20世纪末,世界音乐被英国人变得更普及化,特别是很多流行音乐家将很多非本国的东西“为我所用”,使之成为一个在各音乐领域都已“渗入”的概念。

“这是一个小众走入大众、非主流走入主流视线的过程,其中有一定的革命性,当然,也被主流‘得利’。我本人也是得利者。”她说。

“世界上很多东西在改变,世界对中国的兴趣越来越多、越来越浓、越来越厚。”克莱尔说,“困难在哪里?就是中国音乐怎么走出去。中国的音乐家还没有很好的路,使大家走出来。这个路怎么走,就是怎样整合各种方向,成为一条可行的路,可能要尝试不同新的做法。……中国现在面临两大挑战,一个是崭新的路,另外就是传统的已经越来越不流行了,造成威胁了,这时候怎么解决问题。作为中国音乐家来讲有两方面的挑战。这个挑战不只是中国音乐家碰到的,其他国家的音乐家也碰到这个挑战。”

“也许中国可以找到一条新的路?”哈里斯说。

然而没有人就这个方向讨论下去,这或许也不是能讨论出来的。

扎克尔·侯赛因

5月5日晚上的压轴闭幕演出,是何训田担任艺术指导的“阿秘厘”乐团,印度的扎克尔·侯赛因和他的朋友、西塔琴演奏者昆布。

扎克尔的演出形式非常简单,他承袭了印度传统音乐演奏形式——一鼓一琴,其余空无一物。演奏中,他自敲自唱,兴之所至,双手在塔布拉鼓上随手敲出一段《拉德斯基进行曲》的旋律。有趣的是昆布手中的西塔琴,完全不是印度传统样式,而是加以电声化后的“现代西塔琴”,第一眼看上去有点像贝司。

演出结束后,大批观众涌向后台。朱哲琴激动得像个小孩子,一意要到后台去看看“大师的那双手。”

“作品说明一切。”德国人乌多说。

扎克尔因生于孟买郊区,父亲是西塔琴大师拉维·香卡的塔布拉鼓手。“我在那里学习音乐,我的老师就是我的父亲,就像在传统中国,父亲传给儿子,然后儿子做了父亲,再传给他的儿子。”

扎克尔18岁去了美国,1971年开始,在那里教授塔布拉鼓,当时学生寥寥,因为没有人知道印度音乐,更不知道塔布拉鼓是什么。他在美国教学生,和印度的、美国的电影人合作,做电影音乐,艰难地找寻一条自己的路。1977年,他得到了第一个电影配乐的机会,那部电影是科波拉的《现代启示录》。如今,他是IMG旗下最具号召力的音乐家之一。而这几十年来,美国人也对印度音乐由一无所知,到以了解为时尚。

“40年前的美国人可能会觉得印度音乐很有异国情调,因为那时这对他们来说很新鲜。当时好莱坞有很多关于印度的电影,例如《森林王子》等,英国也有很多,在五六十年代的时候。那时可能出于异国情调而感兴趣,但八九十年代后,人们开始越来越多了解,人们从电脑上增加了了解,听了很多CD。现在他们更加融入这种文化传统了,更加理解这种文化了。”扎克尔说,“现在不是异国情调了,而是智慧。”

扎克尔如今每年在全世界有100多场演出,在印度国内进行的演出不下50场。

“大家千万不要低估面对面直接交流的重要性,尤其是把那些原生态的语音、文字、文化传递给我们听众的时候,一定要以面对面交流的形式。”在5月5日的论坛上,克莱尔说。

刘索拉说,文化从来不是一成不变的,“它是活态的,在不停地生长和变化”。■

(文 / 马戎戎) 刘索拉萨顶顶朱哲琴什么世界艺术音乐