都市里仅存的村庄

作者:杨璐 ( 40岁的曾勇(右)和50多岁的陈春花(左)上工的第一件事就是清理猪圈

)

( 40岁的曾勇(右)和50多岁的陈春花(左)上工的第一件事就是清理猪圈

)

还挣工分

尽管换上了干净衣服,坐在白色大理石铺地、白色沙发罩的新居里,曾勇身上的猪圈味依旧清晰可闻。1969年出生的他长得矮小瘦弱,一只眼睛有残疾,他中学毕业后就以挣工分维生直到今天。

每天早上天还没亮,曾勇就要从自己住的“香榭里大街”出发去上工,穿过还在睡梦中的别墅区,走过立交桥,大约步行30分钟才能到达队上的养猪场。山城十堰的房屋都是依山而建,从下而上依次开发,村上的菜地和坡地现在几乎都已变成高楼或柏油路。但在城市人很少涉足的山腰上,还是为李家岗村留下了最后的乡土空间。养猪场就在一个叫“千龙翡翠苑”的小区的上方。

村上现在有十几个圈,只有两个人照料,40岁的曾勇和50多岁的陈春花,工作很繁重。上工第一件事就是要把猪圈清理干净再用水冲,这期间泔水就应该送到了,挑泔水要上一条长长的台阶才能到猪场。曾勇是男劳动力,这最费力气的活儿几乎就是他个人承包了。100多头猪每天喂3次,曾勇总共要挑上十几担。陈春花的工作相对轻松,把曾勇挑来的泔水烧开,兑好温度。养猪场面积不大,但院子里还在栽着果树,散养了许多鸡。

曾勇现在户口还在队上,是地道的农民,而他妻子在上世纪90年代初被招工到泰丰商场,户口也随即迁到商场,变为城里人。刚开始,夫妻俩觉得终于可以脱离刨土的生活,可是还没挣到什么钱,商场就倒闭了,留在大队里挣工分的曾勇反倒成了经济支柱。按照队上从上世纪50年代起定下的规矩,男劳动力负责挑粪、犁地等繁重的体力活儿,上工一天可以得10分;女劳动力主要做锄草、摘菜等,上工一天可以挣到7分。妻子刚下岗的时候,曾勇每年可以挣到七八千块钱,从2003年开始,队上效益好了些,年底把工分换算后能拿回家1万多块钱。这个数目让掌管家里财政的妻子基本满意,但她比较普通工作和挣工分的区别:人家都是早上8点上班,喂猪夏天要4点多钟就起床,晚上天不黑不会下工。加班应该给3倍工资,春节的时候喂猪不能停,但工分还跟原来一样,一天10分。

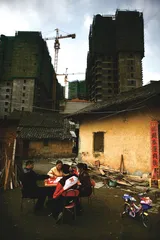

( 李家岗村二组的部分村民还住在老屋中 )

( 李家岗村二组的部分村民还住在老屋中 )

曾勇的妻子现在五堰小学替开食杂店的妹妹卖东西,每个月能挣500多块钱,加上曾勇年底结算的工分,这样的收入在十堰市中心地段并不富裕。本来过日子就要精打细算,偏偏儿子的出路还让夫妻俩烦心。曾勇的妻子说,儿子取名“文强”,就希望孩子可以多读书,但是,儿子念到初中就说什么也不上了,送他到技校学汽车修理,想将来能到“二汽”工作,可刚念了一个学期,就说什么也不去了,几千块钱也打了水漂。为了在他们都上班的时间里牵制住儿子,曾勇还花了3000块钱买电脑,但这终究不是办法,不再上学的文强面临着谋生问题。妻子提议儿子跟曾勇到队上去挣工分儿,但这个建议在上世纪90年代出生的曾文强那里根本是个笑话。曾文强告诉记者,他在一个铝合金门面当学徒,一个月可以赚500块,将来转正工资加1000块钱,不忙的时候,门面里有电脑可以上网聊QQ。父亲那个工作又累又脏,他从来都没想过,而且也干不了。

为什么不分地

李家岗村现在有3个组,一组在“香格里拉”别墅区上面的安置小区,二组因为陆续拆迁住得很分散,目前较大部分在距离一组步行大约半小时的“M天下”房地产工地里。一组、二组勉强能算连在一起,三组在距离前两组几公里外的四方山脚下的赵家沟,从地理上看,他们相互隔绝在楼宇、道路、广场之中,怎样也不像是一个村。李家岗村委会副主任王平告诉本刊记者,目前的格局是历史形成的,李家岗村本来叫五堰大队,一共有15个生产队,随着十堰市的开发,12个生产队转变成了居委会,只剩下当时处于沟汊、洼地、山坡地的这3个生产小组。

上世纪80年代初,全国的农村都在讨论“家庭联产承包责任制”,十堰的分地潮在1981和1982年到来。当时决定不分地的老支书和老村长已经去世快10年了,接替他们上任的就是现在这套班子。村委会副主任王平说,他们这届的村干部都是1969年后出生的,上世纪80年代初在学校念书,村里做出这项重大决定的来龙去脉并不清楚。

二组组长李随华的父亲当过几十年的生产队长,李随华还依稀记得当年分地时父亲的担忧:“当时村里土地被征用很频繁,今天市政府来建个什么,明天又建工厂,后天要开出一条路。如果分到的土地被征用了,这部分失地的村民肯定不愿意,就会找村里闹,村里绝对不能有人有地种有人没地种,最后还得把剩下的土地收上来重新分。”68岁的吕义善是一组生产队老队长,他告诉本刊记者,分地可不是一件容易事:“组里的土地有山有沟,有坡地还有菜地,向阳背阳还不一样呢,当时为了分地,有的村出人命的都有。”李随华和吕义善都觉得,虽然分地后可以各过各的日子,队长不用再操全队人的心,可是一想到村里土地变动的现实和分地的复杂性,权衡利弊,宁可全村人接着吃大锅饭。这样的想法并不是村领导层的一厢情愿,现在走在李家岗村的安置小区里,60岁以上的村民们还是对当时的这个决定很满意,他们说,“我们一直都是毛主席的那套,统购统销,不操心”。

而地处偏僻的四方山脚下赵家沟的三组虽然没有面临城市化的剧烈变动,也没有选择包产到户。三组组长赵荣林告诉本刊记者,三组主要是种植蔬菜,种粮食很简单,一年最多两季,蔬菜却是一个技术活儿,一年可以分出六季,收一茬种一茬,怕社员自己种不好。

于是,无论外面世界发生着多么惊人的变化,李家岗村还是延续着上世纪50年代开始的生产模式,每天有统一的上下工时间,下工前队长在田间地头分配第二天的任务。吕义善说,生产队长是由村民们投票选出来的,必须能带领大家伙儿挣钱;如果社员不满意,生产队长换得很快。还有一个职位也要投票,就是生产队的“菜会计”。菜会计每天到市场上把社员们辛苦耕种的蔬菜卖掉换钱。陈春花在养猪场工作前是当了10多年队里的“菜会计”,她至今还很自豪地告诉记者,她是社员们信任的人,威望高,在生产队里也算是一个负责人。

其实到了上世纪80年代以后,光靠种蔬菜的收入根本养活不了队里的100多人,吕义善所在的一组还建了木材厂、拖拉机厂、造鞋厂和建筑队。如果有什么工程,年轻力壮的好劳力就去做,同样是记工分领报酬。队上办的企业效益不好后,吕义善还找到更为稳定的生财之道,他带着社员平整了好几块荒地辟为停车场,“让‘二汽’和银行这样有钱的企业把车停在我们队上,收了好几年的钱”。这些多元化经营让队里的收入逐年增加。

也有头脑灵活的社员不愿意再过集体生活,这部分外出闯荡的人把生产队当作自己最后的保障,这部分社员会向队里交纳“公共基金”,以便继续保留社员的身份。

逐渐消失的公社

李家岗村二组的果树栽在宽阔的“天津路”旁,上山连羊肠小道都没有,被人走出来的一条所谓的山路只有两只脚并起来宽。爬山时候一面要小心脚下打滑,一面还要听着下面汽车飞驰而过的呼啸。傅金华、王金云和胡国秀最近每天都要扛着锄头爬山上工。山上的桃花已经开了,梅子树也是绿叶葱葱,3个人的任务是为这片地松土。因为评工分的时候要跟工作量挂钩,她们都不敢懈怠,休息时候也就是把锄头放倒,在锄头把儿上坐坐。一天多的时间里,她们大约刨了一亩地的面积,这样的工作量对于3个年近六旬的女人来讲,已经是体力的极限了。

生产队的人手越来越少。吕义善指挥100多人的时代早就过去了,到了2001年,一组还能有30人在队里干活,而如今,一组因为失地已经没有生产队了,与它旗鼓相当的二组也只剩下19人。可在记者走访的几天里,能够看见上工的人就是养猪场的曾勇、陈春花和果林里的傅金华、王金云和胡国秀。傅金华去年前8个月还在放牛,陈春花本来是菜会计,可是因为人手不够,没什么效益的蔬菜已经停种了,队里决定集中精力搞养殖和果树,把两人调了过来。

在过去的20多年,城市化让李家岗村在失地的同时,也失去了大量农业人口。王平说,上世纪90年代中期前,为了解决失地农民的生存问题,按一亩为单位,占地企业会给村上招工指标,把劳动力或者招到自己单位或者推荐工作。李随华说,这是当时村里年轻人最好的出路,转成城市户口就可以吃商品粮了,工资也要比在队里挣工分高。像李随华、王平这样上世纪60年代出生、80年代进入青壮年的绝大部分都招进了城里的单位。本来曾勇也有机会,但因为有残疾,他把指标让给了妻子。现在40岁的曾勇成了队里最年轻的人。

村里人回忆,大约1993年以后,招工政策被补偿款取代了。像吕勇明这样上世纪70年代出生、在1993年后进入青壮年的,就失去了转为城市居民的机会。不过吕勇明对此一点都不遗憾,那些转为城市户口的人大多数去的是集体企业,效益不好,没过几年就纷纷下岗回家了,户口从单位直接转到了居委会回不了村里,也拿不到村里的福利。他虽然拿着农村户口,可是由于李家岗村本身就在市中心,他早就跟城市人没两样了,在城里找了一个当司机的工作。

就这样,李家岗村的生产队只能靠着傅金华这代人维持着,傅金华她们的丈夫在几年前陆续到了60岁,按照李家岗村的规定,60岁的老人不再从事农业劳动,退出了生产队。

与一组、二组不同,赵家沟只用了一个月就解散了生产队。1993年赵家沟有了分地的意向,赵荣林告诉记者,当时认为三组的位置确实很偏僻,城市征地到不了这里,还是分了好。但是这次提议遭到了大部分社员的反对,人们对包产到户很恐慌,最后只有4家同意村上的决定,赵荣林家就是其中之一。当时还是三组生产队长的王平就决定先从这4家搞试点,如果过得好就分,过不好就继续记工分。赵荣林告诉记者,分地的好处是自由了,愿意几点上工都行,想休息就休息。王平说,种蔬菜如果想取得好效益就要对市场反应快,根据市场需求调整种类。生产队种什么都是一大片,不如家庭自己灵活。经过3年,三组社员看到赵荣林家的日子越过越好,才最终同意分地。

集体资产的去向

李家岗村白天最多的是60岁以上的老人,他们聚在一起玩纸牌、打麻将或者看电视,每个月可以领到120元的生活补助。对于当年不分地的决定,他们告诉本刊记者:“土地是什么?是权力。如果分了地,村长就是一个组织协调工作;土地是集体所有,村长就能拿着手里大片的土地跟开发商谈条件。”

当人民公社遭遇占地补偿时,巨额的集体财产谁都看在眼里。村支书瞿琴曾经说,“经过不懈努力,目前,我们村集体的固定资产已达到近4000万元”。对于一个只有342人的村庄而言,这实在是一个激动人心的数字。本刊记者想知道一组、二组到目前为止一共有多少土地被占,王平用蚕吃桑榆来比喻失地的过程,他告诉记者,想从现在的地貌还原出当时李家岗村的样子基本不可能。在他印象里,1999年村里的新班子上任后第一个机遇就是北京路的开发,但是具体的补偿费用,他说记不清楚了。因为没有包产到户,不能根据各家土地来补偿,李家岗村有自己的分配方法。王平说,他们把这些钱分成了土地补偿和安置补助两种费用,土地补偿的部分用于集体发展,安置补助费按人头分给村民。但是,村集体和村民具体的分配比例,王平没有透露,他说只是记得对村民发了两笔,第一笔每人2万元,第二笔比第一笔多。

村领导认为李家岗村的福利不错,除了60岁以上的老人每月有120元的补助外,重阳节和过生日还能得到慰问金和寿糕,考上高中、大学的学生能得到几百元到1000元不等的奖励,40岁以上的村民还给交一半的养老保险……王平告诉记者,村里每年对村民各种福利的支出是70万~80万元,但在村里一些人看来,这些“小钱”跟几百亩、上千亩的土地补偿款和商铺租金比,根本微不足道。

李家岗村另外一大笔集体资产是老书记时代就建好的三星级的美乐大酒店,用村里人的话说,那块地都是社员们出工垫起来的,每年利润也应该是社员集体所有,但是他们没有分到美乐年底的红利。王平向记者解释,美乐大酒店在村里领导班子新老交替的时候发生了产权的纠纷,官司打了好几年,经过调解,2007年才算理顺了关系,由村支书瞿琴任董事长,酒店刚刚步入正轨,还没到给村民分红利的时候。

扑面而来的都市

二组的生产队长李随华已经不像父亲那样仅靠工分的收入了。养猪场和果林他只是偶尔去验收一下社员的劳动成果,平时大多数的时间里,他开着一辆黑色的本田到处转悠,跟几个老板打麻将、斗地主,每人面前放一沓百元大钞,输赢就在几分钟间。表面上看是游手好闲,其实他入股了这些老板的好多生意,从房地产到挖山都有,平时不用操什么心,最后分红就可以了。这些项目大多在二组的土地上,老板们也乐得跟他这个生产队长合作。他最新的生意是买了一个物业公司40%的股份,而这个物业公司负责的就是建在二组土地上的“千龙翡翠苑”。他的跟班告诉本刊记者,这个小区就是李随华的地盘,跟居民打交道就得他们,外人做不了。

二组的其他村民可没有队长那么惬意。东北走向的“浙江路”还在修建中,挖掘机每天不停轰鸣,这些都是二组的土地。跟一组相同,二组也得到了一块土地建安置小区,地点是还没有开发的半山腰。这样偏僻的地方,对于本来生活在立交桥边的二组村民来讲根本无法接受,他们不少人依旧住在原来的房子里。但是,他们被建筑工地的白墙包围着,只能从一个被扒开的豁口出入,这是一个叫做“M天下”的房地产项目,号称是城市精英的商住楼盘。

一组的居民要幸运一些,早几年搬入了市中心地段的安置小区,整齐划一的白楼里基本都是每栋两家,每家有3套或者4套房子,一套自用,剩下出租,这些失地的村民们过起了包租公的生活,也算有个保障。村里在门口设了门卫,垃圾也专请保洁公司清理,从形式上跟城市里的居民小区没什么区别。有趣的是,隐约中还是留有村里的痕迹,同样姓氏的基本住在同一片儿,而一栋楼里的两家都是在村里的老邻居。小区往上的山上还有500多棵果树,这是一组社员们“压箱底”的生产资料了。需要侍弄的时候,隐没在小区里打麻将的劳动力还是会听从队长召唤,上山干活,然后按照工分结算。

2008年,跟许多小区一样,村里也投资了6万元安装电子视频监控设备。可是,白天,人们还是习惯于开着门坐在自家门口互相聊天,晚上小区里连路灯都没有,到处都是黑咕隆咚,除了窗口透出的灯光,只能看到监视器的红色指示灯,离得很近都看不清楚对方。

曾勇家从二组搬迁到这里,地段好、房子好,心里却不舒服。曾勇的妻子说,两个组之间起争执,一组的组长带人拦着路口不让他们上楼。曾勇的妻子本来以为可以像城里一样关起门来过自己的日子,互相不交往、互相不认识,“可是,这跟农村有什么区别呢?谁家要是连着生了两个姑娘,村里人都要背地里聚在一起笑话笑话”。

远在山沟的三组似乎也免不了要迎接城市化的到来了。除了“二汽”的分厂本来就建在那里外,一山之隔的地方马上要建工业孵化园,而后山的四方山植物园也成了他们生活变化的一个因素。赵荣林告诉记者,市里可能要把动物园搬过来跟植物园连成一体,现在的动物园在市中心,地价贵,被动物占着多浪费。■

(文 / 杨璐) 村庄市里曾勇生产队王平仅存