冷记忆

作者:薛巍

快速的思想

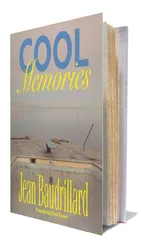

波德里亚出版的日记始于1980年,第一本是《冷记忆1》(1980~1985),内容丰富多变,然后是《冷记忆2》(1987~1990)、《冷记忆3》(1990~1995)、《冷记忆4》(1995~2000)、《冷记忆5》(2000~2004)。第一册分成篇幅大致相等的5个部分,都标注了日期。余下的只有第三册中标了一个日期,第65页上的“1993年5月”。

“冷记忆”显然指的是麦克卢汉对热媒体和冷媒体的区分:热媒体迅速、集中地提供全面的信息,不需要受众的积极参与,比如照片、广播;冷媒体需要受众去理解、去填充或完成整个画面。对波德里亚来说,热媒体制造了信息过剩,限制了人类感官的参与。

这些日记是好几种东西的混杂:事实性的日志、个人化的日记、思想笔记本等。从日记中,能看到波德里亚前往拉美、北美、欧洲地区和澳大利亚、日本、印度的旅行,以及他的观感和思考。日记中的一些条目被写入了他同时写的书里。有时,能明确地看出哪些日记片断是更宏大研究的一部分,但有时最初写下来的片断比写进书中的部分要更丰富,比特定著作中的讨论能提供更多信息。有时日记片断只是偶尔想到的东西,没有深入展开。有的是一些旅途中的观感,及影评、关于音乐会的报告、关于一个讲座的记录。波德里亚没有对它们加以组织编排,只提供了对他到访之处的文化的观察。

迈克·甘恩在《波德里亚:激进的不确定性》中说,波德里亚强调他不是一个对风俗和政治感兴趣的社会学家,他感兴趣的是表层、图像、符号和谜团。因此他对一个文化的真实结构、它的报纸和机构不感兴趣,他只是通过对表层的观察来解读世界文化。另一方面,日记中又充斥着对反讽和悖论性现象的观察,充斥着关于理论和思想的思考。

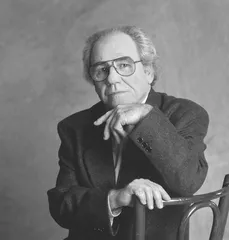

( 波德里亚和他的作品《冷记忆》 )

( 波德里亚和他的作品《冷记忆》 )

从1984年一段比较典型的日记中,可以读到“离你而去的事物的速度如同肥皂从你手里滑落”、“尼采与上帝的死亡进行斗争”,1968年5月标志着政治和历史的消亡,在巴士底狱的原址建造了一个歌剧院,“人民不需要去攻占它了,人民可以去那里享用皇家音乐,再也没有比这更美好的大革命的丰碑了”。在纽约的大道上,人们游荡着,“焦躁不安又狂妄自大,放纵无度又是怕冷之辈,是被红外线照亮的形而上学”。然后是罗马的另一条街,大街上人数之多,给人的印象是一场无声的起义,“一起都变成一幕无声的歌剧,一种戏剧的几何”。最后是罗马式的晚会,“纯粹大男子主义的社会,是景观的社会。任凭男人们用他们的丑陋、财富和自负来统治,做一个女人应该是十分美妙的”。

这些句子是快速的、碎片化的,因为“思想不是一个时间的事务,也不是一个积累的事务。把水温提高到80摄氏度,并且数小时地持续这个温度,这不顶什么用。水不会进入沸腾状态,而只会是蒸发”。“智慧处在减速中,但首先必须快速做事。”“正是格言警句极好地表达了这种脑电流,这些不计其数的微观思想。”但也有快速概括出的分析性结论,比如关于意大利社会:其混乱本身使得国家行为变得既无用又可笑,今天国家的主要任务就是证明其自身存在的合理性,破坏所有自发形成的规范,代之以人为的机制,就像医学一样,其生存的基础就是破坏人体的自然防卫机能,替换成人工的防卫机能。

他在日记中原封不动地引用了博尔赫斯、克尔凯郭尔等人的论述。对此他解释说:“我只援引我欣赏的人的话,因为他们比我更善于表达我曾经想说的话,或者更善于表达我能够写的东西。这就如同你可以通过另一个人而让思想发生变化,他为你重新组织思想,好像你已经把思想给了他。人们能够在你之前想到这一点,比你想得更好,这是一种分享的符号,预先命定的符号。因此引证的这种快乐是极其罕见的。”

叛逆者

在日记中,波德里亚概括了自己的思想发展阶段:“20岁时为荒诞玄学家,30岁时为情境主义者,40岁时为空想家,50岁时为横跨一切家,60岁时为病毒家和转喻家,这就是我的整个历史。”

在这些日记中,波德里亚仍深刻地反对体制,他说:“单是形式就是对体制的逻辑的攻击,日记是出于破坏一个总体的决心和直面空虚与消失的意志。”

哥伦比亚大学教授希尔维亚·罗廷格1989年发表过一篇文章,题为《超现实》,是一篇虚构的文章,描述波德里亚跟一个名为布朗斯基的人会面。粗壮的波德里亚开着一辆吉普车,把布朗斯基拉到他在山上的木屋。布朗斯基惊奇地发现,木屋只有一间房间,没有电脑,有一只金色的猎犬和一只猫。波德里亚说:“在这里我很安全,我可以制造出任何声音。”最后,波德里亚说:“我相信我知道我是谁”。布朗斯基问:“你是谁,波德里亚先生?”波德里亚回答说:“你没看出来吗?我是一个叛逆者。”

日记中的很多论述体现了他的叛逆。他讽刺西方社会说:“艾滋病,这是非洲;毒品,这是南美;恐怖主义,这是伊斯兰;债务,这是第三世界。而几乎只有金融崩溃和电子病毒才是西方的成就。”

他同情那些遭到西方国家侵害的人民和国家:“对上层资本家而言,他们想从危机中,在世界范围内获取所有的利润。灾难是属于中产阶级的,他们看着生存的理由化为泡影,剩下的80%远远低于危机的水准,以至于他们根本感受不到危机。如果可以的话,他们会本能地存活下去。”

波德里亚认为,艺术、意义都消失了。“文化生产的膨胀达到并超过了物质生产的膨胀。诸如行为、文本、颜色和符号之类,每个人都以不断通过肠腔的方式,对它们进行自发的和无限的生产。注释和愉悦的时间消失了,每个人都忙于展现自己的才华,而置别人于不闻不问之中。如果文化市场饱和了,那就必须放血,对这些商品进行大规模的摧毁,以便挽救符号价值。艺术变得昙花一现,这倒不是为了影射生命的短暂性,而是为了适应市场的短暂性。”

太多的信息扼杀了信息,太多的意义扼杀了意义,等等。“但是太多的错误似乎并不扼杀错误,错误可能是唯一一个能躲避物理法则的指数现象。”

他还对桑塔格的批评做出反驳:“以美国的观点并在美国知识分子(苏珊·桑塔格)看来,欧洲文化特别是法国理论里对现实的否认,仅仅是对不再能掌握这个现实的形而上学式的怨恨,是一种无能的既傲慢又讽刺的表现。这也许是对的。不过反之亦然:这种对现实的成见,这种肯定的思维,难道不是对美国人身上意识形态的天真的表现么?他们因为自身的强大而垄断着现实。我们的确生活在对光荣(对历史、对文化)的可笑的怀念之中,而他们则生活在对功绩的可笑幻觉之中。”

他做出的一些预测发人深省:“即将到来的这个社会,是文盲和计算机的社会,这个社会也将没有文字。这是我们将来的原始社会。终有一天,街上走的全是行尸走肉,有的拿着他们的手机,有的戴着他们的耳机或视频帽,所有人将同时身在他处。”■

(文 / 薛巍) 冷记忆记忆波德