武汉首任市长吴德峰的谍报人生

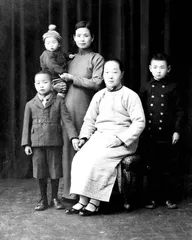

作者:三联生活周刊 ( 1938年,吴德峰继母、妻子与儿女的合影 )

( 1938年,吴德峰继母、妻子与儿女的合影 )

解放武汉——凯旋回家

1949年父亲进武汉的那天我印象特别深刻,10岁的我和父亲坐在吉普车上,感觉特别神气。5月24日,父亲在青年剧院(今武汉市政府礼堂)发表施政讲话,他提到武汉过去是消费城市,今后要建设成为一个生产城市,主要发展工业生产,发展商品交流,保障供给。他说:“共产党有本事接收旧城市,也有本事建设好新武汉。”

父亲一口武汉话,满怀豪情、斩钉截铁地向几万名听众宣布:“武汉三镇解放啦!我们说过一定要回来的,现在我们回来了!”会场并没有扩音器,但是父亲的声音非常洪亮,我在后台也能感觉到听众那种如热浪般翻滚的热情。

父亲在武汉是个响当当的人物,家世显赫,上世纪20年代就在武汉国民政府任公安局长。那时候武汉的共产党领导人是董必武、陈潭秋,我父亲隐瞒着共产党员身份,以国民党左派领袖身份出现。大革命失败,父亲遭国民党右派秘密追捕而逃离武汉,离开前他就说过,总有一天我们会回来的。当时父亲是30岁的年轻人,解放武汉时已经年过半百。

听母亲回忆,1948年解放战争进入全面战略反攻阶段,解放后的城市急需配备大批干部。南下出发前,时任中央秘书处处长的曾三同志通知父亲,毛主席、周恩来副主席和中央书记处书记分别要找他谈话,谈话中提到武汉解放后要成为特别市,“吴德峰20年代就在武汉国民政府任公安局长,对武汉的情况最了解、最有发言权”,于是中央决定任命他为武汉特别市市长。

( 解放后吴德峰任武汉市第一任市长 )

( 解放后吴德峰任武汉市第一任市长 )

管理城市对父亲是新的挑战,他经常工作到凌晨两三点。父亲当时配备了4名秘书、4名警卫员,第一秘书肖望当时已经是河南省许昌市的副市长,父亲一眼看中了他的能力。肖望老人去年才去世,我与他后来一直有交往,也从他那里了解到更多父亲当市长时的情况。

解放伊始的武汉是全国失业现象最严重的五大城市之一,全市120万人口,父亲进城后面临三大最紧要的问题:怎么填饱上百万人的肚子,搞好经济建设,如何度过解放后的首个防汛难关?父亲非常清楚,武汉是个码头社会,三教九流的势力都很大,盘根错节的问题多着呢。

( 1949年5月汉口解放时,江汉关的职工参加庆祝游行 )

( 1949年5月汉口解放时,江汉关的职工参加庆祝游行 )

我们进城前一天,武汉下了一场大暴雨,父亲一进城就找到原长江水利委员会的工程师涂允成,查看了沿江大道防水墙、张公堤、岱家山排水闸和金潭、银潭等堤防险要地段。我印象中有几次半夜接到水患警报,父亲一骨碌爬起来,带上警卫员就往堤上跑。

经济斗争的第一个回合,奸商囤积居奇,抢购粮食、布匹及棉花等工矿企业用原料,拒收解放区货币,致使粮食等物资短缺,工厂不能开工,物价和房地产价格都飞涨。当时武汉新政府的税务局长叫张先进,财政局长名叫伍能光,破坏分子编了一个顺口溜,将两人名字放了进去,说什么“张罗货先进,伍月定能光”,影射新政权长久不了。

( 1938年,吴德峰在西安曹家巷从事秘密情报工作 )

( 1938年,吴德峰在西安曹家巷从事秘密情报工作 )

父亲依靠军队支持,从周边解放区调运进大批的粮食、棉花、布匹、原料等物资,成立政府自己的贸易公司,组织干部亲自上街卖粮、卖布等,最终解决了生存问题。当年武汉就完成了7亿多斤粮食税收,名列全国第一,受到中央表扬。

武汉的大家庭

( 武汉蛇山奥略楼,1955年因修建长江大桥而拆除 )

( 武汉蛇山奥略楼,1955年因修建长江大桥而拆除 )

父母回到武汉后一件重要的事情,就是四处寻找烈士的遗属。他们总是念叨:我们是活着回来了,可是那些牺牲的人看不到今天,老人孩子由我们来管。父母通过熟人、秘书等各种关系,找到了很多烈士遗属,曾经帮助过共产党的民主人士,父亲也诚心地一一去拜访。

母亲的表妹是她带出去参加革命的,两口子都在方志敏部队搞谍报。敌人抓捕时,夫妻俩吞下了文件,被敌人当场用刀劈死,两个孩子失去下落。母亲接来舅母,替表妹尽孝道,改口称舅母为“娘”,还找到了彭德怀的4个侄子侄女,……

当时找到的烈属把家里挤得满满的,能够安排去工作和上学的,父母都让他们有了出路,小孩子和老人就养在了家里。本来武汉市政府安排我家住在一元路的一幢两层别墅里,后来父亲将一层让出去,我们和很多烈属一起挤在二楼。随着家里人越来越多,母亲看到住不下,向在洞庭街的妇联机关要了两间半房宿舍,带着我姐和我住了一阵机关。母亲在妇联工作,父母平时各忙各的,周日才有空见面。

父母的关系非常好,母亲是个好强的人,工作中不愿意落于人后,说“女人搞工作本来就容易受歧视,带个孩子更是麻烦”,父亲就乐呵呵地承担起带孩子的任务。我是一直跟着父亲长大的,在武汉时父亲上班带着我,开会也带着我。我和父亲长得非常像,人家说,在我小脸上画上眼镜和胡子就是一个活脱脱的小吴德峰了,所以开玩笑大家叫我“小市长”,说我是可以参加常委会的人。

我4岁开始有了记忆,后来随着对父母的历史了解得越多,脑子里小时候的零碎片段慢慢连上了,我也深感父母为革命做出的巨大牺牲。

1949年10月,几个在湖北保康县老家的哥哥姐姐和我们团聚了。我见到姐姐岷生真是惊呆了:她披头散发,浑身长满虱子,她眼神直勾勾的,临时被套了一件浆得硬邦邦的粉色袍子,脚上的绿色绣花鞋只从后边缝了几针,一看就知道她平时是没鞋穿的,身上还有被疯狗咬后留下的毒疮。母亲几乎不敢相信,这就是她1938年从西安送回湖北老家的那个活泼可爱的女儿。

父母这辈子生了9个儿女,因时局动荡,又有特殊的革命任务,只有最小的两个孩子——我和弟弟一直在父母身边。弟弟6岁时因盘尼西林过敏夭折,其余的7个孩子命运各有曲折。父母早年把3个哥哥和2个姐姐送回湖北老家,奶奶是个老派的人,对3个男孙非常宠爱,两个女孩却饱受磨难。一个姐姐因佣人喂错了药而死亡,岷生姐姐则被封建家庭里几个互相争斗的大小老婆虐待,心理变得不太正常。

母亲看到分离多年的女儿,非常爱,却又不敢接近。她把大床让给我和姐姐睡,自己和父亲挤在小床上。晚上我们躺下来,她直直地盯着姐姐看,姐姐吓得往墙边缩,浑身抖起来,母亲这才把头转过去。姐姐从14岁才开始上一年级,父母花了很大心思教育她,后来姐姐成了医生。只是她小时候受虐待太多,50多岁就早逝了。

孩子们的命运,是我父母一辈子的心病。在苏区时,妈妈把刚生下来的女儿送人当了童养媳;长征在贵州生的儿子,送给了一个要饭的叫花子,叫花子不肯要,母亲倒贴了几个银元才收下,后来她说自己跟着队伍走了很远,耳边还能响着孩子的哭声。从此这两个孩子生死未卜,永远失去了消息。

父母总是跟哥哥、姐姐说:“你们虽然没有得到太多父母的爱,但是比起烈士的孩子,就太幸福了。”我1939年出生在西安,当时抗战正由相持转入反攻,父亲因此给我取名“持生”。在武汉的大家庭里,父母老是跟我说,只有我得到的爱最多,不要“以小欺大”。照顾哥哥、姐姐后来就成了我一辈子的责任。

大革命时期的公安局长

父亲于1896年出生在湖北保康县的一个士绅大家,所以王震说我父亲,“人家闹革命是被逼上梁山,你却是家产万贯自己走上梁山”。我的曾祖父吴国弼曾在清朝任官,辛亥革命时期当过鄂省临时议会议员。吴国弼受“维新”、“变法”的影响,送两个儿子吴元泽和吴元钧赴日本士官学校留学,以期习武救国。

吴氏兄弟学成回国后,在辛亥革命时期官至少将和中将,黎元洪任大总统时聘请吴氏兄弟进京为幕僚,仕途顺利。另一方面他们也很会做生意,翻译日本的军事书籍在国内卖,赚了不少钱,又因为有军权,倒卖枪支弹药和人丁,在武汉买下大片房产。武汉从蛇山到黄土坡(现在的首义路)方圆数里全是吴家房产。

父亲1914年考入湖北省立第一师范学校,董必武任校监,陈潭秋是他师兄。

1925年根据党的指示,父亲开办崇实中学,成为传递秘密情报的一个据点,承担湖北地区对中央、省内外城市、农村等秘密文件和宣传资料的传递与发送任务。学校是吴家的房产,这时候祖父吴元钧已死,吴家的钱财由二房的吴元泽管理,奶奶无法从吴家拿出钱。脾气倔强的她也不肯向娘家开口,就变卖了自己的陪嫁换来700多串钱支持父亲办学。

因为父亲出生于官僚地主家庭,是个社会关系极复杂的知识分子,党组织在接纳父亲前有过犹豫,后来在董必武和陈潭秋的坚持下,他们作为介绍人于1924年2月让父亲加入了共产党。其实父亲的身份为他在国民党内开展活动提供了很大的便利,共产党也正需要他潜伏在国民党内,1925年父亲根据指示,以公开身份加入了国民党。

父亲受过非常好的教育,能说英文,精通乐器,擅长体育、医学,知识广博,再加上富裕的家庭背景,使得他与国民政府高层交往密切。由于武汉国民政府需要有一位交际广泛的人来当公安局长,父亲成为最适合的人选。又由于父亲和陈公博都是武汉国民政府的常委,父亲特意和他搞好私交,利用他是汪精卫的小舅子来刺探汪的情报。

我的母亲戚元德1905年生于武汉,在湖北省立女子师范学校读书时与父亲相恋。当时“女师”有三朵校花:“白胖高”蔡菱香,“美人蕉”杨子烈,“人人爱”戚元德。后来蔡菱香嫁给了欧阳钦,杨子烈嫁给了张国焘。母亲和父亲志同道合,两人一起加入了共产党,做秘密工作。

秘密交通

1928年底,中央派我父亲任河南军委书记,去开封消灭叛徒特务。任务完成后回到上海,周恩来找父亲谈话,要他筹备组建中央交通局,任第一任局长,直接受恩来同志的领导。

那时候秘密交通是连接白区、苏区、敌占区、根据地,党内各级组织进行情报联络、信息沟通、物资运输、人员调配输送的渠道。中央交通局成立以后,在组织机构上是绝对严谨机密单线联系的。比如接头的时间、地点、方式,有非常严格的规定,交通员之间不允许发生横向联系关系。

后来听母亲说,搞秘密工作时她和父亲总是藏着枪。长征路上贺龙送给母亲非常小巧的一把手枪,射程很短,只能在关键时用来自尽。在西安做情报工作时,父亲在堂屋的佛龛后挖了一个洞,藏了两把从延安带来的手枪,随时准备危急关头自卫,他跟母亲约定,最后的子弹留给自己。

父亲总是说:“间谍间谍,只有‘死间’,没有‘活间’!当间谍的只有三条路:对党不忠诚,党会处理你;对党忠诚的,敌人要处理你;如果叛变,敌人用完你之后也会收拾你。”所以从做秘密工作开始,父母都知道自己是命悬一线。

父亲生性谨慎多思,他总是跟妈妈和部下说,“不该你知道的不要知道,不该你问的不要问,不该你做的事情不要做。你如果知道得少,若被敌人抓去,想当叛徒都当不了”。

父母之间也纪律严明,母亲看到父亲在思考在苦恼,父亲若不主动说,她从来不问。我还记得父亲告诉母亲,搞情报工作时如果人家有不认识的字问你,只能把那个字挖个窟窿抠下来看,其余什么都不要知道。

1928年底,党秘密构建的全国交通网,主要线路有三条:一是北方线,从上海通往天津和北平;二是长江线,从上海至汉口;三是南方线,上海至广州。父亲任职后,1930年秋冬,为了完成转移任务,领导中央交通局专门开辟了一条由上海经过香港、汕头、大埔、青溪、永定、陶坑到苏区的新路线。他专门为搬家的事情去过一趟苏区,顺便亲自到鄂东特委书记胡梓处取一批黄金回上海,黄金有10斤重,没想到经历了一场有趣的风波。

过去上海中央的经费主要靠共产国际通过上海的德国银行汇入。1929年下半年开始,资本主义世界出现空前规模的严重经济危机,共产国际通过上海德国银行给中央汇经费越来越困难,中央不得不经常通过中央交通局到苏区提取打土豪劣绅没收的黄金、珠宝、现钞。

这项工作要求很严格,必须有一整套完备手续,带回的数量与账单必须相符,不能缺斤少两。父亲在提取黄金时,只找到一个没有秤砣的秤,他灵机一动,用4块“袁大头”做秤砣,当时银元制造局规定一块银元重量为七钱二分,按此计算称量黄金。然后他找人特制了一个子弹袋,将黄金装进去,袋口缝死。

可是当他把黄金交给中央经费管理部门验收时,发现数量对不上。负责同志汇报给周恩来,恩来说:“德峰向来心细,不会错的,你们再找德峰同志核对一下,看问题出在哪里。”我父亲仔细回想,黄金一直未离身,也不可能从缝口处掉出来,想来想去问题可能出在做秤砣的4块银元上,结果他把那4块银元拿去核对,果然是造币厂为了克扣银两,银元分量不足,但是父亲带回的黄金一点不差。

为了解决苏区的物资供应问题,父亲想到了“开铺子”的办法。苏区缺什么物资,咱们就开什么铺子,这样既解决了交通站的问题,又可以避免被敌人发现。比如中央严重缺乏药品,交通局利用社会关系,在汕头开设一家中法药房分号,进药规模相当大,铺子里的人不一定知道谁是苏区来的,只用按一般买卖来做即可。有时候外部交通不容易开设的铺子,就由“特科”来做,交通员和“特科”的同志,是否需要互相通气,则视具体情况来定。

到1931年,中央交通局在去中央苏区的线路上形成了若干个大、中、小配套的交通站。派去苏区的交通员并不进入苏区中心,而是在赤白交界处国统区一边的秘密交通站内,将文件、物资、金条和进出的干部在交通站交接。

从1930年开始,中央交通局通过各交通线护送领导干部到苏区,主要由父亲领导部署,送到苏区的干部有项英、任弼时、刘伯承、伍修权、邓小平、周恩来、聂荣臻等。

很多护送行动都是惊心动魄的,接头人不准互相通姓名,也不准讲话,每个人员的资料也会随着人的变动经由秘密交通转移。所以父亲对每人的底细都非常清楚,后来被称为“党内活字典”。组织派去做秘密工作的人需要严格审查,潜伏人员归来前也需要审查。

1932年5月,母亲也由秘密交通送入苏区。母亲装扮成女工按约定时间准时到达接头地点,那是从白区进入苏区的一条重要交通线,从汕头出发,经大埔过国民党封锁线,再通过游击区进苏区。当时斗争环境残酷,很多地区白天不能走,只能夜行赶路,经常是从一个交通站到下一个交通站,由交通员领着摸黑走路,根本不许交谈说话。

母亲记得到站后,送的交通员拉着她的手,把她交给接的交通员,夜里也不能点灯。新交通员接手后把她拉到床边拍拍枕头,塞给她一块干粮和一壶水,踢踢脚边的马桶就走了。第二天天黑后有人接着送她走。交通站多选择偏僻地段,有的是被遗弃的破旧碉堡,有的是深山小路,有时候就得踩着死人堆往前爬。

到苏区后,母亲被分配到军委机要科当科长,主要任务是负责军委的机要文件和译码保管、文件送阅签发等工作。她经常去给毛主席、朱老总和周恩来等军委领导送阅、签发文件。由于母亲读过私塾,字写得整齐漂亮,文件报告写得流利通畅,经常受到他们的表扬。

上海时期

秘密工作需要和社会各阶层打交道,父亲养成了长期观察和思考的习惯,关键时刻不能说错一句话,不能让敌人得到一个破绽。上世纪30年代在上海做秘密工作时,父亲很快建立了广泛的社会关系,有一次家传的一块金表被偷,父亲通过青红帮的关系,3天就在当铺找回了。

父亲一再强调一切行动绝对机密的原则,坚守“上不传父母、下不传妻子儿女”原则。敌人搜查得厉害,外送文件多是用药水写的,肉眼看不出来。有时候把文件写在衬衫上,穿在身上,有时候写在古书里。在上海的党中央与其他地区联络不便,比如送文件到交通站武汉,去一趟需要半个月,半个月内这个站是否有变化、是否被破坏,很难知道。所以父亲规定,交通员出去前要约好多久回来,到时候没回来,住机关的同志就得准备搬家。交通员回到上海如果发现机关有异样,也要警惕发生意外。

当时在上海单身租房比较困难,也容易引起注意,所以单身男女一般扮成夫妻,他们的住所被称为“机关”。那时候康生化名姓张,与秦邦宪夫人张越霞和孩子扮成家庭住“机关”,陈赓扮成他们的雇员。

母亲到上海后,父母带着哥哥三口人租了一套比较便宜的房子,扮成外地生意人。房东非常热情,可是一看他们的行李家具就变了脸,原来前两个租住这里的房东,买了和他们一模一样的家具,最后查出是“通共匪嫌疑犯”。父亲临机应变打消了房东的顾虑,但是马上报告中央:要求秘密机关住家购置家具必须谨慎,要购置符合身份、职业、各不相同的家具,以免引起麻烦。

父母后来因为身份需要,搬家住到了租界内的豪华住宅,身上的钱很快不够用。父亲让继母从老家带来钱,跟他们住在一起,于是他们算是党内的“富户”。慷慨的奶奶救助了不少同志,解放后周恩来、刘伯承都还惦记着问起她,知道老人家解放前病逝了感到很可惜。

父母租住的房子,是我党活动的一个重要据点,每次聚会时,母亲带着孩子在院内外假装做家务来放哨。有一次周恩来在那儿召开一次重要会议,散会后母亲觉得累,进屋倒在床上睡着了。一会儿,周恩来突然回来检查工作,看到屋里的茶杯、一地烟头等没有收拾,严肃地批评母亲,“这是我们做秘密情报工作人员的大忌!留下许多人聚会的现场,是触犯了工作纪律的问题”。我母亲对这件事情记忆深刻。

曹家巷12号

父亲在长征中负责保卫工作,他回到延安后不久,西安事变爆发。周恩来考虑到父亲对敌斗争经验丰富,将他作为随从人员带到西安。西安事变解决后,周恩来找父亲谈话,中央决定留在他西安负责领导秘密情报工作。

此时共产党在西安有三个机构,公开组织是伍云甫领导的八路军办事处;陕西党委书记欧阳钦领导的地下党,处于半公开状态;父亲领导的秘密情报工作则完全隐秘,没有机构名称,没有头衔。

在西安的秘密工作一展开,父亲就对西安社会各阶层做了详细系统的调查,国民党头面人物及夫人们的情况、社会关系,他都了然于胸。他还安排母亲在东北军办的子弟学校任教,让她往来于教育界、军政界和太太们之间,通过交往刺探情报。父亲发现国民党内部“左”、“中”、“右”三种势力两头小、中间大,后来成为中央要求根据地政权建设坚持“三三制”的理论基础。

父亲对我们说,所谓情报其实就是信息,并不是偷来的密电才是情报,偷来的东西未必准确,有时候还会陷入人家设计的圈套。在他看来,公开的报纸、社会舆论都是情报,只是需要很强的信息鉴别分析能力。

搞情报工作的人,应变能力要相当强,因为工作需要扮演不同的角色时,从谈吐到穿衣打扮都不能出差错。那时候父亲的手下于忠友从苏联回来不久,对国统区环境不了解,父亲让他说话做事一定不要露出马脚。于忠友的公开身份是《国风日报》的校对职员,他因为贪图便宜,在当地鬼市上买了一双皮鞋,两三天就掉了底,父亲知道后非常生气:“《国风日报》里都是连达官贵人也怕招惹的报棍子,怎么会去鬼市买鞋穿?特务人员知道了就会盯上你!”

父亲在西安曹家巷12号搞情报工作时,13号原本是位姓赵的房主,却突然改住了国民党十战区政治部主任和特务机关。党内有人主张立即搬家,但是父亲认为“灯下黑”,谁也想不到共产党的情报机关居然与国民党特务机关为邻,反而多了一个保护伞,于是一直在那儿办公,直到1939年夏天环境更为严峻才搬了家。

在曹家巷12号时,秘密情报工作根据需要陆续增加了内勤、外勤、机要、译电人员,大家住在一起,装作是一家人。我父亲的身份由《工商日报》记者,变为国民党38军高参。38军的赵寿山和共产党的关系很好,父亲顶替了一个人的名字潜伏其中。

在西安的情报工作非常成功,国民党中有不少掌握重要情报的人员,都被策反加入了共产党。戴中溶是上海交大电讯系毕业的高材生,因为为胡宗南培训无线电报员、建立无线电讯网而深受重用,被胡宗南任命为司令部机要室副主任。另一个安插在胡宗南身边的重要情报人员,是胡宗南的侍从副官、机要秘书熊向晖。

听说解放后张治中去西安调查,在写给蒋介石的万言书里提到:“你是最相信特务的,你用了最大力量让戴笠同胡宗南合作,认为西安的特务工作是最成功的。可是解放后我到西安一看,就在胡宗南总部周围,安装有3部共产党秘密电台,你的命令发出后不到两小时,中共总部就全部知道……”

父母那一辈人

父亲的革命资历久,毛泽东、周恩来等尊称他为“吴德老”,以此和吴玉章区分开。父亲说他这一生最佩服周恩来、陈云和任弼时。任弼时曾是父亲的顶头上司,他领着红二方面军北上抗日,在团结红四方面军时也起了很大作用,却从不多提自己的功劳。陈云是老黄牛性格,受命于危难之时,从不计较个人得失。

1952年父亲因为“纪凯夫案件”被撤职,李先念接替他的工作任武汉市市长。后来经中央审查,取消了对父亲的处分,但是父亲从没有抱怨过什么,只说:“母亲打错了孩子,孩子能够计较么?”1954年父亲离开武汉调到北京工作,将近60岁的老人,又重新开始学习法律,后来成为最高人民法院副院长。

“文革”中,父母没有逃脱被批斗的命运,红卫兵揪着年迈的父亲问:“你这个特务头子为什么没有死?”父亲说:“那你们得问敌人,我为什么没有死。”却遭到毒打。因为地主家庭出身和后来隐秘战线的工作,父母在“文革”中受了很多的苦,一次次地被外调人员提审后,我才慢慢知道父母早年秘密工作的历史。

1976年“四人帮”刚刚被打倒,父亲却病逝了。母亲也已于1974年病逝。两位老人没有给我们留下什么物质财富,却是我们子女一生的榜样。

父亲为人十分细心,丰富的一生留下了很多日记、工作笔记、照片,从在武汉求学时期的纪念章到建国后的市长任命证书等等,他都一直保留着。但是与他作为情报人员的性格相关,父亲的工作日记里看不到任何情感色彩,无论是长征中的日记,还是作为武汉市长的工作日记,每天都只有寥寥几句,记录下重要事件。

其实生活中的父亲,也有非常幽默活跃的一面。他很早就有了一台德国相机,在长征途中用它拍下了许多珍贵相片,有给他们亲切的小超大姐(父母这么称呼邓颖超)照的,有他和王震等战友合照的。父亲会细心地在每张照片后边,写上时间地点,再打趣地写下一两句顺口溜。这也是他们长征途中苦中作乐的一种方式。

父亲临终前留下遗言:一是子女50岁之后全部离开政界,干点力所能及的事情,最好是去教书。所以我的两个哥哥都教书了,我50岁离开了化工部。二是不许给国家添一点麻烦,不许伸手向国家要钱。2004年为了给我父母合葬,国家有关部门批准了一个八宝山的公墓,需要几十万元。我拒绝了国家出钱的想法,动员家里老少几代人凑钱,用了4年时间才凑够,去年底将父母合葬在了一起。家里有的晚辈埋怨我,但是父母的一生给我影响太深了。

记得母亲提起,她曾经接受任务整理党内情报人员的资料,发现了太多可歌可泣的故事。抗战中的无名英雄太多了,母亲说有一名我党潜伏人员,在国民党中任中将,由于他身份隐秘,直到被敌人处死也没暴露,所以他死后,妻儿生活悲惨、受人歧视。直到解放后很多年,他女儿想起父亲当年交往的朋友建国后职位比较高,因此怀疑父亲当年是不是共产党的谍报人员。后来他父亲的朋友帮忙找到党内资料,发现里边赫然写着他父亲的信息,还特意提到:“该同志妻儿失去下落,如果找到,当以烈士家属厚待!”每每想到这些,我都几欲落泪。父母那一辈人,为了革命的大事业,真是从来没有计较过什么。■ 人生武汉市长吴德峰首任谍报