旺堆的女儿们

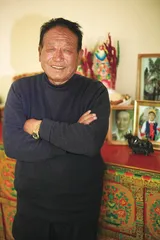

作者:马戎戎 ( 旺堆的大女儿德吉央宗 )

( 旺堆的大女儿德吉央宗 )

藏族人有很多关于神灵的传说,在这些传说里,往往喜欢给神灵安排3个女儿。藏历的10月15日是“女儿节”,传统习俗里,每年到了这个日子,藏族的女孩子们都要穿得漂漂亮亮地到大昭寺去朝拜大昭寺的护法神吉祥天母,传说中,吉祥天母也有3个女儿。在藏族人的观念里,有3个女儿,是有福气的表示。

旺堆结婚的时候已经40岁了,妻子是经人介绍认识的,旺堆对婚姻本来没多大兴趣。剧协主席强巴云丹和他同是上海戏剧学院第一届藏族班的同学,也在毕业后一同回到拉萨从事西藏话剧团的工作,在强巴云丹的记忆里,当年的旺堆有“独身主义”的倾向。

“他那会儿觉得,每天吃吃饭、练练功、演演戏,一个人挺好,不需要家庭。”强巴云丹告诉我。

可旺堆的同学、已经退休的话剧团老团长索南绕登“揭露”了旺堆当年“独身主义”的真相:他喜欢团里一个叫做“卓玛”的女演员,可惜人家不喜欢他。于是旺堆赌气,不结婚。

强巴云丹记得,当年团里一起下乡演出,旺堆喝了酒,向卓玛表白了,可表白得太直接,卓玛不理。回去的路上,旺堆心里郁闷,拿起枪来,对着车外的野羊开枪泄愤,“砰”的一声,车外的野羊没倒下,枪倒炸了膛,一车的人都被吓到了。

( 旺堆的二女儿德吉卓嘎 )

( 旺堆的二女儿德吉卓嘎 )

卓玛后来和歌舞团的一个男演员结婚了。强巴云丹说,那个男人比较会讨女孩喜欢。

“你看过《激情燃烧的岁月》么?旺堆那人就跟里面孙海英演的那个角色一样。”强巴云丹说。

( 已退休的西藏话剧团团长索南绕登 )

( 已退休的西藏话剧团团长索南绕登 )

到了40岁还没有结婚的旺堆,成了组织上关心的对象。朋友的妻子在医院工作,有心撮合他认识了医院里的小护士。小护士留着两条乌黑的大辫子,见了他不说话,眉宇间却有一股英气。一打听,小护士是江孜人,家里成分是中农。解放军进藏的时候,她从家里跑了出来,跟上了解放军军队,立了二等功。“文革”开始,藏族干部里流行取汉名,小护士就给自己起了个汉族名字:杨志华。

很迅速地,护士杨志华变成了旺堆的妻子。那时话剧团还没自己的房子,木如寺的喇嘛被赶跑了,话剧团的人就把木如寺作为自己的宿舍,旺堆和妻子就住在原来喇嘛住过的小房间里。房子很小,不到30平方米,采光也不好。但这是旺堆安下的第一个家。

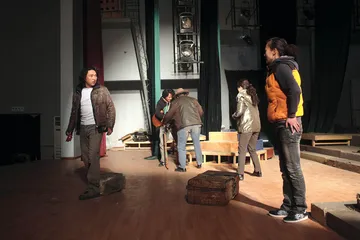

( 3月,西藏话剧团正在重排《不准出生的人》 )

( 3月,西藏话剧团正在重排《不准出生的人》 )

结婚仪式很简单,“文革”期间破除四旧,一对新人对着毛主席像鞠了躬,请话剧团的领导和朋友在家里吃了饭,就算结婚了。旺堆告诉我,那时候不流行送礼,流行送毛主席语录。他们两个收到的毛主席语录堆了一人高,俩人谁也不知道该把这些语录怎么办。

“最后我把这些语录都送到团里的资料室啦。”旺堆很得意地说。

( 拉萨大昭寺外,来自各地的朝圣者 )

( 拉萨大昭寺外,来自各地的朝圣者 )

问旺堆在家里谁说了算,旺堆尴尬地咳嗽了两声:“民主。”

话音刚落,楼梯上“蹬、蹬、蹬、蹬”传来一阵响声,一位老太太从二楼目不斜视地走下来,径直走到房间外的玻璃天棚里,坐下,喝茶。整个过程中没看旺堆一眼。

“啊,我不知道她在。”旺堆有点尴尬,眼睛小心翼翼地跟着她,一直跟出房门去。

30多年过去,小杨护士变成了杨老太太,两条大辫子还在,只是变成了花白色。当年的英气也还在,走起路来带着一阵风。

“她的腿不太好,有风湿病。”旺堆说。

时钟指向中午13点钟时,门铃就响起来。旺堆说,大女儿回来了。

大女儿德吉央宗,是拉萨市城关二小的小学教师。学校和娘家离得近,每天中午,她还是习惯到爸爸妈妈这里来吃午饭。刚一进门,一大串清脆流利的藏话就流了出来。嘴上说着,手也没闲着,女儿帮旺堆扣上了敞开的衣领,顺手摸摸他的头。旺堆听任女儿摆布,乖得像个小孩子。

问大女儿家里到底谁听谁的,大女儿笑,她说,那时候旺堆有一大堆职务在身,很忙,经常出差、演出,家里的事情都是妈妈在管。自然的,家里的事情都是妈妈说了算。

“爸爸一向很疼我们,那时候出差回来,带的都是给我们的吃的和玩的。”德吉央宗说,“他不攒钱,有点钱都花在我们身上了,给我们买衣服,买这个买那个。”

团里的其他小孩子都怕旺堆,觉得他很凶,可是这3个女儿从来不怕:“他上有政策,我们下有对策。毕竟是中年得女么。”

当年木如寺的院子里,旺堆家的两个女儿最出风头,穿得漂亮,吃得好。有一次爸爸去阿里演出,回来的时候给女儿带了一种风干的果脯,那时候拉萨市里还没有这种果脯卖。央宗和卓嘎拿着果脯在院子里吃,特别得意。别的孩子也想吃,央宗姐妹就拿着果脯做诱饵,让他们做这个做那个,俨然是孩子王。

“那时候院子里的小孩,我们两个玩得是最疯的。”央宗笑着说。两个女孩长得也相似,上小学的时候穿一样的衣服,梳一样的辫子,骑一样的自行车,同学们经常把她们俩姐妹认错。

小学校的名字,当时叫做“卫东小学”,几年以后,改名为“吉布岗小学”。

实际上,央宗觉得自己和二妹并不像,央宗说自己长得像爸爸,二妹长得更像妈妈。

在央宗眼里,妹妹卓嘎是个时髦的姑娘。上世纪80年代末到90年代初流行飞机头,姑娘们都把前额的头发梳得高高的。那时候发胶太贵,卓嘎就把糖水弄得稠稠的,再用梳子沾上糖水,把头发梳高。妈妈家教严,放学回家的时候怕被妈妈看见,每次走到家门口,卓嘎再把头发拼命地梳下去。

卓嘎的丈夫是她的初中同学。上初中时两个人已经在谈恋爱,央宗就经常以此为把柄要挟他们,要挟的条件无非是一碗凉皮。那时候拉萨市很小,几乎没有像样的饭馆,姐妹俩有时候嘴馋,就到街上去吃一碗凉皮。

央宗的丈夫也是她的高中同学,但那时两个人还没有谈恋爱。高中毕业以后,央宗去了陕西咸阳读师范学校。

去咸阳,是央宗20岁人生里第一次出远门,旺堆给她买了飞机票,从拉萨飞到成都,再从成都坐火车到咸阳。这次旅程里最让央宗惊奇的,是她看见了火车。在此之前,在拉萨长大的央宗,从来不知道火车是什么样子。

对于成都,央宗的记忆是生病。高原上长大的孩子到了海拔低的成都,醉氧了,一直醉到咸阳,蒙头大睡了3天,才适应了平原上的气候。

身体好了之后,央宗到西安去玩,西安的繁华给她留下了很深的印象。让她高兴的是西安众多的小吃。央宗说,那时候她最喜欢的小吃还是凉皮,每天几乎都要吃一碗。

一年级的暑假,央宗想家了。她和学校里几个同是从西藏招来的女学生一起,筹划着回趟家。

在西安一年,央宗积攒下了几百块钱。父亲每月给她寄来的零花钱她都尽量节俭,寒假的时候还在外面打工。这次,她准备用这些钱回趟家。

回去时走的是青藏线,从西安坐大巴到西宁,再从西宁、格尔木一路坐汽车坐回拉萨,整整走了一个星期。那时,社会上流传着许多人贩子拐卖女大学生的谣言,害怕遇上坏人,央宗和她的伙伴们一路上不苟言笑,不和任何陌生人说话,晚上住旅店,进门就睡,根本不敢在陌生地方闲逛。

女儿突然回家,把父母高兴坏了。“我妈妈当时听到是我的声音,鞋都没穿就跑出来了。”央宗回忆说。

从1985年开始,央宗家搬出了木如寺,搬到了拉萨的东郊。

1985年,索南绕登是话剧团的团长,旺堆是副团长。索南从国家那里申请下了资金,给话剧团盖起了自己的办公场所,自己的排练场。在木如寺时,话剧团只能和其他文艺团体共用一间排练场,而所谓的排练场,当时也不过是木如寺里一层的一间大殿。

“‘文革’时候,每个机关都有一块地。话剧团的地在东郊,家属区就盖在了东郊。”索南回忆说。

曾经的东郊,现在是宽阔的柏油路江苏大道,大道上修建着拉萨最好的五星级酒店,但在央宗回来那年,这里还是一片田野,春天的时候飞起一群群小小的菜粉蝶。

1995年的暑假,自己搭车回家的央宗,意外地知道妹妹要结婚了。

“她跑到我前头去了。”央宗笑着说。

1975年出生的卓嘎没有上高中,初中毕业以后,她上了一所叫做“水电技工学校”的中专。对于自己为什么没有上高中,卓嘎的说法是,那时候不流行上高中:“上了高中就得考大学,考不上大学,高中毕业也不能分配工作。但是上中专的话,中专毕业就能分配工作。所以当时学习好的同学都考了中专。”

中专毕业后,卓嘎分到了尼木县,那是1994年。招她去的时候,县里说,这一批中专生要分到电厂去工作,去了以后才知道,唯一的电站才刚刚开始修,电厂还不知道什么时候才能建立起来。

电站工程总也没进展,卓嘎和几个新人无所事事,县里就把他们分到了农牧局管辖下的水电队。水电队没有事做,几个人天天在办公室里喝茶看报纸,要不就只能在宿舍待着。

在卓嘎的记忆里,那时尼木县还很穷,很落后。从拉萨到尼木已经通了公共汽车,可是路不好,都是土路,一路颠颠簸簸,早上8点出发,到了已经是下午。假如下雨把路面冲坏了,到尼木时,就已经是晚上了。

“那时候,每次回拉萨以后最烦回去。”卓嘎说。

1994年,尼木全县只有一个茶馆。旺堆送女儿到县里,想和女儿在县里吃顿饭,只能在茶馆点藏面条。卓嘎还记得,那里的面烂得像米粒。

在尼木的大部分时间,卓嘎都待在宿舍里看书。别的女孩子们用打麻将来消磨时间,可是旺堆家里从来没有打麻将的习惯,卓嘎根本不会,也没办法和她们打成一片。到了晚上,书都看不下去,电力非常微弱,灯泡只有灯丝亮,亮度和一支蜡烛的亮度没有区别。没有电,一切现代娱乐都不可能。卓嘎带了一个录音机去,但是不用调压器,录音机根本不能工作,即使能工作,也会随时跳闸。

不看书的时候,卓嘎就和邻居大姐聊天,带她的孩子去玩。尼木很穷,但自然条件很好,卓嘎记得那时候最开心的时刻,是夏天的雨后,带着邻居家的孩子去雨后的森林里捡蘑菇。尼木农民家里养了很多驴,卓嘎在拉萨长大,没见过驴,孩子们教她去骑驴。

男朋友那时已经在拉萨水泥厂工作,每周休息日都坐车去看她。

一年以后,卓嘎得知,毕业的那所中专没办法给学生发文凭。没有文凭,她就不能按照中专生的待遇对待,只能当一个技工。

卓嘎看看邻居大姐,她是从外地嫁到尼木的,嫁过来以后,她的生活内容除了生孩子就是放牛。卓嘎一想自己将来要像她一样,就觉得失去了希望。

卓嘎说,那时候开始,她就经常回拉萨:“在尼木待两周就特别想家,到第四周肯定会回来。回来待两三周再回去。”

1995年,卓嘎结了婚;1996年,她生了儿子,休了一年产假。这一年里,她开始给自己找出路。

1996年,拉萨开始出现教人学打字的“电脑班”,卓嘎去报了名。也在这一年,话剧团招演员。那一年姐姐央宗毕业回到了拉萨,在八角街小学教书,卓嘎拉着姐姐去报了名。

很失望地,卓嘎没能考上演员,她自己把原因归结为从来没接受过系统训练。“那时候人家都不信,说你家里就有那么个‘大菩萨’,也没给你培训一下?”事实是,卓嘎确实没能得到父亲的培训。卓嘎说,从小父亲就没鼓励过她们做演员。卓嘎考演员的时候,旺堆只教了女儿怎样朗诵,其他一切都没教过。卓嘎希望父亲跟话剧团说一声,父亲却硬邦邦地说了句:“条件够就招,条件不够就不招。”

这倒是旺堆一贯的作风。央宗说,小时候歌舞团招少年舞蹈演员,央宗去考试,别的条件都符合,就是个子稍微高了些。考官们认为,父亲那么高,女儿将来也一定会高,没有录取她。央宗想让父亲去跟歌舞团说一声,旺堆还是那句:“条件够就招,条件不够就不招。”

旺堆说,他自己从来就没有觉得演员是一个多么好的职业。

卓嘎开始越来越多地待在家里。1996年之后,尼木的电站修了起来,但是时不时地坏掉。卓嘎的同事打电话让卓嘎回去,卓嘎就问:“有电没电?”一听说没电,就不回去了,因为回去也没工作做。

1999年,话剧团招打字员,卓嘎在产假里学的打字终于派上了用场。这次她条件够了,借调到了话剧团。2001年,歌舞团需要人,卓嘎正式调入歌舞团,成为一名政工干部。

在这几年里,丈夫的工作也逐渐稳定了。1994年毕业,丈夫分到了哲蚌寺下面堆龙县的水泥厂做电工。那时候他喜欢喝酒,和卓嘎结婚以后,丈夫把酒戒掉了,工作认真,被领导调入了销售科,负责为产品质量把关。

卓嘎的丈夫家里原本是菜农,几年前城市扩建征用土地,政府给了他家一大笔费用,卓嘎的公公婆婆现在再也不用种菜,在自家的院子里安享晚年。

对于央宗给自己的“时髦”的评语,卓嘎不否认。她自己讲,上世纪90年代初期,拉萨的民风还很保守,女孩子们出门都要把头发编起来。卓嘎知道自己的头发好,又黑又密又长,很不甘心。有一次全家出门去“过林卡”,卓嘎就把头发披散开来,这个举动遭到了母亲的猛烈批评,卓嘎不得不把头发编起来。到了林卡,卓嘎要去公园门口接人,她一个人跑到公园门口,悄悄地又把头发散开。

“过林卡”,就是逛公园,在公园野餐。卓嘎觉得,还是小时候过林卡好玩。那时“过林卡”要带很多吃的,所以母亲提前一天就开始准备食物,一直准备到深夜。然而拉萨日渐繁华,自己带食物逐渐不再流行。“后来什么都能买到,只带钱去了。”

可卓嘎眼中,真正时髦的是大姐央宗:“我就是时髦,她才真的敢穿、会穿。”

卓嘎记得,那年大姐刚刚毕业,在八角街小学教书。夏天的时候,大姐的打扮与众不同:“她那时上面穿一件很民族的斜襟小褂子,下面穿条裙裤。当时全拉萨的女孩都没有敢这么打扮的,她就敢。”

那时候还没有“混搭”一说,民族风也没有后来那样时髦。央宗的打扮,在当年的拉萨,绝对是领风气之先。

2000年,央宗终于结婚了,全家人都松了一口气。不同于卓嘎恋爱时的偷偷摸摸,央宗把男朋友带回家时,全家人早已经为她的婚事着急得不行了。

“我那时候都二十六七岁了。”央宗说。当年的拉萨,这个年纪的女孩,还没结婚的已经很少见了。

央宗的丈夫次仁朗杰,和她同一年出生,高中同学。高中毕业后,他去了北京民族大学读大学。对于大学生涯,次仁朗杰的回忆是:“玩,侃,跟汉族同学一起。”

次仁朗杰的普通话说得非常好,甚至带有很地道的京腔。次仁朗杰认为,这得益于当年在大学里和北京的同学一起玩,一起侃。

问次仁朗杰为什么没有在大学里找一个汉族女孩,他说:“人家看不上。女孩挺漂亮的,我挺沉默的。”后来他招认,他和一个东北女孩,“随便谈了三四天,但根本不可能走到一起,她走她的,我走我的”。

次仁朗杰上的是藏语文系,同班同学大多是藏族。这一班同学不乏浪漫史,有一位同学找了汉族女孩,在学校时是人人羡慕的一对,然而毕业后女孩跟他一起回拉萨,却因为无法习惯藏族家庭的生活习惯而不得不分手;还有个同学,谈了韩国的女朋友,女孩子跟他回了西藏,同学的父母却无法接受。

毕业时,次仁朗杰没有考虑留京:“不知道怎么回事,留京名额在别的班里都抢,在我们班里都推。”

次仁朗杰用“青梅竹马”来形容他和央宗。两人一同上了同一所中学:拉萨中学,从高二到高三,两人都是同桌。

“她那时候老捉弄我,我有点什么好吃的都带给她。”次仁朗杰说。

两家人原本都认识。央宗的爸爸旺堆在拉萨是知名的大演员,次仁朗杰的妈妈格桑拉姆和央宗的妈妈是一个医院的同事。次仁朗杰回来后,很快就知道了央宗在八角街小学工作,于是有一天,次仁朗杰就到八角街小学去了。

“本来只是随便走走,谁知道真的碰见了。”次仁朗杰说,“这是缘分啊。”

于是,德吉央宗就成了次仁朗杰的女朋友。

次仁朗杰那时在墨竹工卡县民宗局工作,谈恋爱的时间就安排在了周末。两人最常进行的恋爱活动只有3项:吃饭,泡茶园,看录像。

央宗记得,上世纪90年代末,有很多四川人在拉萨开了茶园,去茶园喝茶就成了拉萨青年人最时髦的活动。那时候拉萨的电影院早已经衰落,遍布街头的是录像厅:一间房子里,放着几排板凳,门口的水牌上写着录像的名字,挑开门帘,里面黑乎乎的。

问央宗那时候两个人经常看什么片子,央宗说,恐怖片。

与茶园一同兴起的还有歌舞厅。那时候小学教师工作还清闲,没有课的时候,央宗就去歌舞厅找了一份收银员的工作,一个月能多拿五六百到七八百块钱。后来旺堆知道了,很生气,认为歌舞厅不是正经场所,央宗就辞掉了这份工作。

次仁朗杰也有过“挣外快”的经历。1999年,他开着一辆长安牌车往返于拉萨和墨竹工卡,路上看到有人大包小包地站在路边,就帮助他拉了一趟货,挣了15块钱。后来每次经过客运站,都顺便拉活。“拉活儿”并没持续多久,对次仁朗杰来说,这只是一段小插曲:“我还是个按部就班的人。”

次仁朗杰说,他曾经羡慕过班里做生意发财的同学,然而现在,“做生意的同学都后悔了”。

1999年,次仁朗杰最主要的工作,是给乡里要资助款。1997年,分配到墨竹工卡县后,次仁朗杰被分到一个乡里去做乡长助理,对于那段生活,次仁朗杰形容为“完全融入了农牧民的生活”。

乡里的条件很艰苦,住宿条件简陋,饮食也只有糌粑和酥油茶。从小在拉萨的次仁朗杰第一次认识到了农牧民的生活条件。1999年,乡里给了他一个任务:到拉萨去把当时的丹增书记允诺给乡里的3万块钱要回来。

次仁朗杰回到了拉萨,一趟趟跑党委,根本见不到领导。后来,央宗的一个朋友做记者,靠了这个记者,次仁朗杰才在开会的间隙见到了书记。

“我把乡里的介绍信给书记看,书记记起来了,立刻把民政厅的领导叫来,说,落实一下。”次仁朗杰说。当时他的感受是,“要钱真不容易”。

现在,次仁朗杰已经是墨竹工卡县民宗局的副局长。从去年开始,他被借调到了市文物局,协助西藏文物普查工作。

次仁朗杰的父亲加央次旦说起自己的儿子,伸出了大拇指:“他是这个。”

加央次旦退休前,是拉萨电视台译制部的主任,他也曾是拉萨人民广播电台第一任播音员。他和妻子格桑拉姆年轻时在罗布林卡共同拍摄的一张照片现在还挂在客厅的墙上。那时妻子还刚刚从白求恩医学院毕业,已经是7月,加央次旦穿了长袖的中山服,妻子穿了长袖的列宁装,白衬衫的领子从领口翻出来。

“那时候保守么,7月份也要穿长袖。”格桑拉姆说起来还有点不好意思。

西藏和平解放前,加央次旦和格桑拉姆的家庭都是西藏普通的工匠。解放军和平进藏时,两个人都挥舞着小旗,站在路边欢迎解放军。

高中毕业后,加央次旦进入拉萨市人民广播电台担任播音员,他记得那时的挑选标准是:“形象好,声音好。”格桑拉姆去了内地白求恩医学院深造,立志成为一名内科大夫。

1970年,格桑拉姆回到拉萨,和老同学加央次旦结婚。婚礼上同样收到了一人高的毛主席语录,两个人拿大箱子把语录装起来,转送给身边的朋友亲戚,让他们拿去参加别人的婚礼。1973年,次仁朗杰出生,格桑拉姆响应国家只生一个的号召,不再打算要孩子。

“那会儿只生一个的家庭都奖励一床毛毯,是很大的荣誉。”格桑拉姆说。

上世纪八九十年代,最流行的电视剧如《女奴》等,在西藏播出时,都由加央次旦负责翻译成藏语播出。

次仁朗杰毕业的时候,曾经希望通过父亲的关系分到拉萨电视台,这个要求被父亲拒绝了。耿直的加央次旦,平时就看不上台里托人情进来的员工,在他看来,人应该凭本事、凭能力吃饭。

次仁朗杰在中央民族大学上学的时候,加央次旦和妻子一同去北京看他。那次北京之行,让加央次旦很不高兴,他觉得儿子不够用功,北京也不再是他记忆里70年代的北京。

上世纪70年代,加央次旦借调到北京一家出版社工作,领导很欣赏他的刻苦,希望让他留在北京工作。但加央次旦觉得自己是西藏培养出来的,还是要回到西藏去。上世纪70年代的北京留给他非常美好的印象:东西便宜、饭菜干净、街道宽阔,北京人都非常友善、有礼貌。

上世纪90年代再去北京,似乎一切都改变了,车辆又多又拥挤,饭馆服务员服务态度差,公共汽车售票员对外地人非常不耐烦。什么东西都很贵。

加央次旦说,那一次的北京之行,他对北京很失望。

德吉央宗和次仁朗杰的婚礼很朴素,不是藏式也不是中式,两家人在一起吃了饭,就算举行了仪式。央宗说,爸爸妈妈和公公婆婆都不赞成大操大办。

对于德吉央宗,丈夫加央次旦和婆婆格桑拉姆都很满意。格桑拉姆说,其实早在儿子第一次带女朋友回家之前,她就得到了两人谈恋爱的风声,在街上偷偷地相看过了。

德吉央宗和次仁朗杰,现在和加央次旦与格桑拉姆住在一起。小夫妻已经买了自己的房子,也买了自己的车。他们的女儿也叫做拉姆,在上小学。

德吉卓嘎和丈夫,大部分时间住在旺堆家里,照顾旺堆和妻子杨志华。

现在唯一让旺堆还放心不下的,就是小女儿琼达。

3个女儿里,琼达也是唯一没在拉萨的。琼达1978年出生,高中毕业后考入西藏大学,毕业后分到山南地区的桑日中学做老师。

在央宗和卓嘎眼中,琼达性子古怪。琼达从小身体不太好,喜欢待在家里,不喜欢和人交流,唯一的爱好就是看书、看电视剧。

与两个姐姐相比,琼达不爱打扮。卓嘎记得,琼达去山南之前,卓嘎的朋友来家里找她玩,琼达去开门,朋友们以为琼达是旺堆家的保姆。

卓嘎拿了一张照片给记者看,照片是三姐妹一起站在布达拉宫前拍摄的。央宗穿着黑色的羽绒服、蓝色的牛仔裤,系了一条鲜亮的大红羊毛围巾;卓嘎穿着红色的呢子风衣;小妹琼达穿着样式非常老气的藏青色长羽绒服和藏青色的裤子,把自己埋在一片暗色里。

1978年出生的琼达,到现在还没有男朋友,姐姐、姐夫们给她介绍男友的努力,都先后失败了。琼达的回答跟几十年前的旺堆说的一样:一个人过挺好。

琼达的汉语是3个姐妹里讲得最好的,藏语却是3个姐妹里讲得最差的。

央宗和卓嘎形容,和妹妹说话,要藏语和汉语混杂着说。

央宗记得,自己小时候不是这样,三年级还在学汉语拼音,四年级还在学一些最简单的汉字。一直到她在八角街小学任教时,小学教材还是自治区统编的教材,没有和全国教材同步。

2000年后,央宗调到了城关二小。她记得,似乎就在她工作调动前后,小学教材变成了和内地同步的全国统编教材,相应地,学校里外地打工人员的子女也多了。

央宗的女儿拉姆,现在要同时上3门语文课:藏语文、汉语文,还有英文。央宗开玩笑说,真不知道将来跟她说话会不会藏语、汉语和英语混杂着说。

卓嘎的儿子今年已经14岁了,他喜欢看日本卡通片,喜欢打游戏,打起游戏来可以一天不吃饭,不和家人说话。卓嘎对他的期望是,高中毕业以后能够到内地上大学。至于要不要去国外留学,看他个人的意愿。

这几年,拉萨的家庭流行度假,去海南,或者去成都。央宗和卓嘎也计划着什么时候和丈夫一起出去度个假。旺堆和老伴儿不喜欢旅游,觉得待在拉萨挺好,除非到内地去看病;加央次旦也不喜欢,可格桑拉姆喜欢,她喜欢到内地去看病,她的一口牙就是在成都的牙科医院做的。

央宗和卓嘎曾经希望妹妹琼达能调回拉萨,这个建议被琼达拒绝了。琼达说,在县里挺好。离开拉萨之前,记者给琼达打电话,希望能到山南去看望她,她在电话里回应:“你们来了,我就走了。”

“她就是这个脾气。”央宗和卓嘎对这个回答一点不意外。从小,一起逛街买衣服的,都是卓嘎和央宗,琼达从来不参加。因为不逛街,不买化妆品,琼达是三姐妹里最能攒钱的,她自己已经把一套房子的钱都付完了。卓嘎和央宗现在还经常一起逛街买衣服,她们现在喜欢逛的,是青年路、北京西路上的一些特色服装店。不去拉萨百货,因为觉得那里的东西太贵,不值;也不去八角街,因为在本地人看来,那里的东西都是卖给旅游者的。

卓嘎说,在她小时候,倒是经常去八角街买东西的,那时那里有许多卖印度货物的小店,衣服啊,首饰啊:“好像有一段时间没去,八角街上就都是来旅游的人了。”■ 旺堆女儿