当全球变冷

作者:邢海洋(文 / 邢海洋)

9月4日,美国股市遭遇“黑色星期四”,道-琼斯工业平均指数下跌了2.99%。受到美股影响,亚洲股市开市即跌,“黑色星期五”席卷而来,恒指破了2万点,上证指数更跌破牛熊分界线2245点。而欧洲,更是被空头攻城略地,英国《金融时报》100种股票平均价格指数跌幅高达2.5%,法国巴黎股市CAC40股指全天大跌3.22%。

美国商务部公布第二季度美国经济增长率为3.3%,大大超出了之前外界的预期,成为自去年第三季度以来的最好表现。利好的经济数据原以为会减轻业内对美国经济前景的担忧,但从近期美国股市走势看,似乎并没有给投资者带来过多的信心恢复。很多经济学家甚至相信,经济增长率有夸大之嫌。美国8月份失业率飙升至6.1%,创下2003年9月份以来的最高水平,就业人数连续第8个月下降。生产要素减少情况下的产出增长显然是难以持续的,更何况,是廉价的美元推动了出口,使第二季度GDP高增长的。美元升值后,这一支撑因素已经弱化。

至于其他国家,低迷的状况已经成为事实。欧元区第二季度出现负增长,英国经济陷入60年来最糟糕的境地,澳大利亚消费者信心指数接近17年来最低,一系列令人不安的消息,加上泰国政局动荡、日本首相辞职,足以使投资者对全球的经济前景产生动摇。

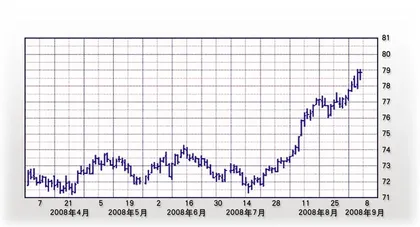

股票市场的下跌,成就的本应该是债券市场的繁荣,但在资本全球流动下,表现的却是货币的动荡。市场下跌,金钱从全球资本市场中流出,大量资金流向美元。8月底美元指数即强势上涨,每每刷新本年度新高,9月4日电子盘更是创出了79.077的高位。资金从各地流向美国,在俄罗斯,出现了明显的热钱流出迹象,政府不得不出面打气。亚洲一些国家也产生了资金外流焦虑,面对美元短期强劲的升值势头,普遍采取干预政策,泰国、马来西亚、印度、菲律宾等央行近日已先后入市抛售美元,力挺本国货币汇价。韩国颇具代表性,韩元兑美元年初至今累跌逾16%,8月份更创下1997年亚洲金融风暴以来的最大跌幅7%,股市则创下17个月来的新低。

相对于美元的暴涨,人民币小幅微跌,一度也使人产生热钱流出的焦虑。股市的暴跌,更使人联想到热钱的流出。但只要观察了“黑色星期四”当天的汇率变动情况,就会明白人民币和美元几乎是同一辆战车上的货币,相对于美元指数的近1个百分点的大涨,人民币只微跌了12个基点,几乎没跌。放在更长远的时间尺度,美元7、8月间上涨9%的过程中,人民币跌幅不足1%;9月开始,美元指数从77点涨至79点,人民币虽然连续3天下跌,但汇率水平反而从8月高点的7.86元人民币兑1美元升值到7.84元人民币兑1美元。9月2日到4日,人民币对英镑上涨2016个基点,对欧元上涨850个基点,人民币有效汇率并没有贬值,反而是和美元一道,大幅度升值。9月2日还是人民币对欧元的一个重要日子,人民币兑欧元首度突破10元人民币兑1欧元的重要关口,是近3年来人民币首次回归这一水平。自2005年7月21日汇改启动,人民币对欧元的汇率只在这一位置逗留过非常短暂的时间,进入2006年以后,人民币对欧元持续贬值,今年3月17日,人民币对欧元的汇率曾达到11.1714∶1的高峰。

8月份是人民币升值过程中里程碑式的一个月。人民币对美元虽只升值0.06%,单月升幅创出2006年6月以来的新低,但当月人民币对欧元升值5.98%,对英镑升值8.20%,对日元升值1.16%。8月份人民币有效汇率较上月上升2.41%,升幅甚至超过了2005年7月人民币对美元一次性调整2.05%所带来的有效汇率升幅。更值得称道的是,过去,人民币只是单一对美元升值,现在却是对一篮子货币均衡升值。

当全球股市下跌,汇率升值只集中在少部分国家的时候,就需考虑货币作为最后避风港的价值取向了。从日元来看,今年以来日元对美元小有升值,尤其9月初的美元涨势中仍能从110日元兑1美元涨至107日元兑1美元,秉承的仍是全球流动性源头的机制:日元零利率,以至于四处泛滥,但一旦没有投资机会,只好回流。而美元,全球经济放缓下,只有过度贬值的美元提供了相对安全的存身之所。而人民币,无论全球经济如何变动都一再升值,体现的除了与购买力平价的差距,还有经济增长率的优势,即使不能如前两年两位数的增长,仍将是全球最高的增长水平。

有人曾以我国外储增速减慢为由联想到热钱出逃,但只要考虑到今年用外汇缴纳的存款准备金因素,就会有完全不同的印象了。■ 变冷全球