2008的数字方碑

作者:钟和晏 ( 东西两侧是正与负、虚与实、阴与阳的互换

)

( 东西两侧是正与负、虚与实、阴与阳的互换

)

朱锫从头到尾看完了整个奥运开幕式之后,居然是很累的感觉,几乎像是自己每次从建筑工地回来时的身心疲惫。开幕式人海战术的紧张感,一步也不能走错的表演氛围,还有特别想把它变成某种奇迹的努力与愿望……所以,朱锫只好一次次感叹“实在太不容易了”,又觉得这事儿也就这样了,现在,终于可以心情轻松地看比赛了。

有那么几次,屏幕上出现了“数字北京”,北辰西路上那幢深灰色大厦。直升机飞到大厦西侧去拍“鸟巢”和“水立方”,把它也完整地照出来了,镜头停留了十几秒钟,他也是第一次从那个角度看到这座融在整个环境里的建筑。

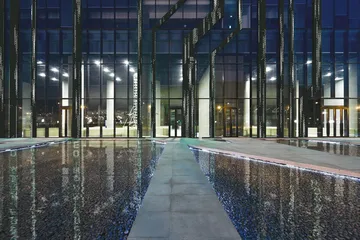

“数字北京”的形象就像一片集成电路板,或微芯片放大了的一部分,从静静的水面中生长出来。朝向奥林匹克场馆的东侧,33道LED的屏幕条带是由发光二极管构成的一个个像素点,像素与像素之间的距离是6厘米,可以变化各种颜色,共同组成一个抽象的、有点支离破碎的图案。

大厦的东西两侧是正与负、虚与实、阴与阳的互换,到了西侧,灯光从垂直的玻璃窗户里透出来,站在那面望过去,所有的条带都是亮的,从墙面一直延续到地上。LED屏幕的基调是暗绿色,来自早期电脑屏幕上逐字闪烁的一行行灰绿色的字。朱锫事务所的设计师吴桐说:“这是为了让它具有一些戏剧表演的能力,尤其处在这样一个特殊的地点。西立面像是衬托的舞台布景,东立面就变成了舞台本身,可以发布和奥运场馆互动的多媒体信息。”

当然,在那天晚上,与万众瞩目的“鸟巢”相比,它几乎是被刻意忽视的存在。

(

建筑师朱锫

)

(

建筑师朱锫

)

从一开始,“数字北京”就是一座神秘低调的建筑,竞赛投标过程没有对公众展示,在建造过程中很少被关注和谈论,即使在完成之后也少有报道,这应该与它所承担的奥运角色有关。这里是奥运会技术运行中心(TOC)的核心区域,负责技术运行、数据处理、通信服务、信息安全等等。如同信息处理中枢的大脑,这里是各种信息交汇处理的地方,各类奥运图文信息以及成千上万的数据信息,都是从这里流出。

大厦总面积大概9.8万平方米,它的整个形体被切割成为4个体块,玻璃幕墙的东侧办公区享有良好的采光和视野,中间和西侧连在一起的3个板块是数字机房。办公楼里,奥组委技术部占据了两层的空间。在奥林匹克中心区,“数字北京”是去年11月初第一个竣工验收并投入使用的,其实大概一年前,在建筑还没有完全完工的时候,不少北京和国际奥组委的人已经在里面办公了。

( “数字北京”厚重的深灰色来自天然的花岗岩石材

)

( “数字北京”厚重的深灰色来自天然的花岗岩石材

)

除了奥组委技术部,数字大厦里还有源讯、联想、中国移动、中国网通等合作伙伴。奥运之后,它将是一座城市的信息中心,是市政府关于信息资源、安全、应急指挥等信息服务的中心。在最初的设计方案里,底层的公共大厅将会是一座奥运虚拟数字博物馆,大厦中唯一向市民开放的部分。以玻璃纤维增强树脂为材料的“数字地毯”从地下一层渐渐升起变成为墙面,再不断延伸和卷起,作为信息时代象征的“e”字把未来的数字博物馆包裹其中。水平流动的“数字地毯”,快捷有效的网络桥,悬浮在空中的博物馆,它们之间的透明介质形成了多样的平面叠加关系。

2003年12月,朱锫和他的合作者吴桐开始设计“数字北京”的时候,“鸟巢”和“水立方”已经在建造中,这恐怕也是当时最后一个重要奥运项目了。“当时我特别想掺和这件事情,奥运这么多项目都过去了,自己也没有机会真正做一次,反正有这种心态。”他说,“然后,我们又想躲开两个阴影,一是西方人对信息建筑的理解,还有传统中国建筑的阴影。”

( “数字北京”朝向奥林匹克公园的整面玻璃幕墙和LED屏幕

)

( “数字北京”朝向奥林匹克公园的整面玻璃幕墙和LED屏幕

)

“数字北京”在北辰西路东侧,“鸟巢”和“水立方”的西北方,3座建筑之间,每一座都有它的象征色彩。“鸟巢”强烈的、肯定的、不容抗拒的红色,“水立方”温柔的、女性的、晶莹剔透的蓝色,“数字北京”厚重的深灰色来自天然的花岗岩石材。这与北京的城市基调有关,而且,灰色也是忍耐与包容的颜色。

在色彩象征之外,三者暗藏了另外一些关系,“数字北京”有它谦逊的一面。朝向奥林匹克公园是一整面玻璃幕墙,“鸟巢”、“水立方”的影子投射在上面,这个建筑变成后退的姿态。朱锫解释说:“这是一个很潜移默化的做法,任何一个中国的房子,4根柱子构成1个间,3间构成1个房。房三面是墙,一面通透,永远都是这样,无限重复着构成了很多院落。所以,这里是房子基本单元的放大,三面都是实的,朝向主场馆的方向是通透的。”

( 底层的公共大厅将来也许会是一座奥运虚拟数字博物馆

)

( 底层的公共大厅将来也许会是一座奥运虚拟数字博物馆

)

大概一个月前,从2002年起就是奥运会信息系统集成商的源讯公司(Atos Origin)与奥组委技术部组织过一次媒体参观,提供了一次殊为不易的进入大厦的机会。也许是风暴之前的平静,这里和大多数办公室场景相似,每个人面对电脑做着自己的事情。“奥运会,没有第二次机会”,只有办公室前方黄色标板上两行白色的中英文标语在制造一些紧张气氛,四周还有“争分夺秒”的红色横幅。在监控中心,最明显的是20台液晶屏组成的监控墙,屏幕上是比赛实况直播、监控曲线、票务统计图等画面。从8月8日起,总共320名信息专家会24小时不间断地在这里轮班工作。

由武警守卫的核心机房区当然是不能参观的,这是设备室、监控机房等不需要采光的设备空间。据那些走进过机房的人的描述,里面是蔚为壮观的场景,和一座城市的数据中心相似,每一个两三千平方米的大空间里是一排排2米多高的机柜,机柜隔架上插着一台台机器。中间是走道,两边都是机柜,如同一座图书馆的密集书库。总共11层的机房区里面几乎没有人,除了少数几个需要在黑暗中管理机器的人。

任何一个数据中心都会有备份的准备,当年,雅典曾在城市200公里之外的地方另建了一处备用数据中心。在北京城的某处,存在某个相似的技术运行中心,这种设想本身就让人充满好奇,而源讯公司奥运技术经理蒋升的回答也只有增加了它的悬念:“当TOC发生停电、恐怖袭击、食物中毒等灾难的时候,我们事先已经准备好了备份运行中心,那里有所有需要的机器和设备,全部是按照TOC的精简模式设计的,人员也有相应的配置。如果恐怖袭击发生,下一班人会到备份运行中心工作。但是,请一定不要问我那个地方在哪里。”

“科技奥运”的提法最早是从1964年的东京奥运会开始的,以后始终贯穿着历届奥运会。北京奥组委曾向全世界做过承诺,“我们要办科技含量最高的一届奥运会”。到今天,7年前的承诺应该已经基本兑现:奥运史上第一次在赛场实现无线局域网的广泛应用,第一次为记者提供通过无线和固定通讯技术的信息实时查询(INFO)系统,评论员信息系统(CIS系统)新增了8个比赛项目,这个基于Java应用的系统让比分变化在1秒钟之内就在赛场转播席的触摸屏上显示出来,让体育评论员在观众欢呼声响起之前,就可以收到系统传送的比赛结果。从开幕式开始,对所有比赛都用数字高清技术进行转播,在奥运历史上也是第一次。

从一开始,“数字北京”就有一项使命,给所有设计者的竞赛说明中,要求它应当体现“科技奥运”的精神。除了具体的使用,北京政府需要这样一种宣言式的表述,城市建筑不仅仅关于功能或者审美,北京放下了过去的包袱,在新的旗帜下凝聚了力量。世界上那些著名都市可能都有过这样的时刻,比如,1807年的巴黎正在着手建造世界上最雄心勃勃的纪念性建筑,玛德林殿堂、旺多姆柱和凯旋门像三重唱一样颂扬着新恺撒和他的胜利军队。

现在的“数字北京”应该是符合这样的精神的,它简单、直接、勇敢,像巨大的方碑一样自信地建立起自我的中心。它的严峻朴素是一种态度和主张,虽然有时候它也被人形容为粗糙的甚至丑的建筑,但是,这个城市今天有过的能量和亢奋已经被长久地凝固在它深灰色的花岗岩中。

2001年以来,北京城市重点基础设施建设的投资约2800亿元,奥运会北京场馆建设的总投资被公布的数据是约130亿元人民币。所以,英国《卫报》的首席记者保罗·科尔索(Paul Kelso)称这恐怕是最后一场“超级奥运会”,这种情况在以后的奥运会上很难出现。伦敦在媒体和公众压力之下,只能节俭办奥运。但是他又觉得,“北京不够轻松,对奥运会准备得太认真了,奥运会首先带来的是运动本真的快乐”。

朱锫的电脑里保存着一些奇怪的图片,有一张是一堆电脑主板拼成的,变成了类似纽约街区的纵横交错的图景。另外一张是一位国外艺术家用针一样细小的镜头深入电脑微芯片中拍下的图像,然后放大几百倍显示出它的结构关系。有点诡异的是,这些图片显示出和当代都市相似的结构关系。

这也许是另外一种可能,还有一些我们看不到、进不去的世界正生活在我们的周围。朱锫说:“0与1是简单元素的重复,却可以构成复杂的计算机语言。工业革命带来了现代主义建筑,信息时代的美学基础是否还是机器?但是,今天的绝大部分建筑仍然是最传统、最顽固的状态,对这个时代没有任何反应。”

并不是所有人都能够从“数字北京”读解出那些对数字时代建筑的思考,包括那些专业的建筑评论家。比如德国《国家之声》采访朱锫的时候,问的问题是:“这是否是中国新的民族主义的一个象征?”而他的回答是:我们可以用雄心或者野心来概括中国当代的很多事情,确实很有野心,快速的、大量的发展,想得比较少,做得比较多,它超越了西方。经过几十年的物质积累,我们到了要表述自己的时候。过去可能比较晦涩,处在舞台的边缘,今天就特别想做中心,奥运使这个国家变成一个中心。”

住在纽约的建筑师迈克尔·索金(Michael Sorkin)最近到过北京之后,回去写文章称北京拥有“一个矩形的纪念碑、宽阔的林荫大道、间隔很开的建筑群以及厚重的帝都气质”,“持续的宏伟、不可思议的规模、动员的劳动力,这个城市抓住每一个时机彰显自己的重要性,从硕大无比的机场到似无尽头的环路以及高速公路那边波坦金风格下残余的无序”。所以他觉得,政治意义的北京仍然是一个权力和支配结合体的典型范式。■(文 / 钟和晏) 奥运会项目2008方碑数字2008年北京奥运会