魏碑:楷书新经典

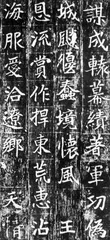

作者:三联生活周刊 ( 《崔敬邕墓志》(517年)

)

( 《崔敬邕墓志》(517年)

)

从古至今,人们写字都是由正体字入手。汉字的字体分为篆、隶、草、行、楷五大类型,先后充当过“正体字”角色的字体是篆书、隶书、楷书。如果按正体字划分时代的话,先秦时期是篆书时代,西汉到三国是隶书时代,晋朝至今是楷书时代。

楷书成为正体字以后,最早公认的名家是曹魏的钟繇、东晋的王羲之,号为“钟王”。钟繇的楷书名作有《贺捷表》、《荐季直表》、《宣示表》、《力命表》,都是上书朝廷的奏表,人称“四表”。王羲之的楷书名作则是抄写前人的文章,有《乐毅论》、《黄庭经》、《东方朔画像赞》。王献之一度与父亲并名,人称“二王”,他的楷书名作只有一篇《洛神赋》传世,宋朝时已经残缺,俗称“十三行”。

钟繇和“二王”的楷书只有刻本传世,后人称为“帖”。《说文》解释“帖”说,“帛书署也”,指在一卷帛书上加贴的一条署有标题的丝织物。这是“帖”的本义,我们现在可以在古代书法卷轴包首外看到加贴署有标题的长条,还有本幅前题署的小字标题,都是《说文》所谓“帖”之本义的遗制。按施蛰存先生的考证,大约在唐朝开元天宝年间,“帖”的本义衍生出新义,凡古人名人书法可以供人临写者,皆谓之帖,一段墨迹加个标题就是一帖了。北宋时魏晋名家墨迹日见其少,为了保存和传播名家书法,于是借鉴碑拓的方式,把古代名人名家的墨迹刻诸枣木,然后覆纸捶拓,这种复制的名家书迹亦称为“帖”,又称“法帖”。“钟王”的书迹,草书、行书多,楷书少。现在所见的“钟王”楷书名帖佳本都是传刻本,一直是书家学习小楷的不二法门。

唐朝是楷书艺术的又一个高峰期,名家之盛,不让魏晋。著名的楷书家有欧阳询、虞世南、褚遂良、颜真卿、柳公权,他们的楷书都留在“唐碑”上。信仰晋人的米芾曾经狠狠批评他们的楷书“皆一笔书,安排费工,岂能垂世”?但是,米芾学书也是由唐人楷书入手,他说:“余初学,颜七八岁也,字至大一幅,写简不成。见柳而慕紧结,乃学柳《金刚经》。久之,知出于欧,乃学欧。久之,如印板排算,乃慕褚而学最久。”历史证明,米芾所谓唐楷名家之作“岂能垂世”的看法并未应验。书法讲究“法度”,唐楷虽然“韵趣”不足,却以法度严密著称,适宜初学者练习基本功。所以宋朝以来,书家几乎无不通过唐碑学习楷书笔法和结构,奠定书法基础,20世纪依然如此。近些年我留意收集1966年以前出版的习字帖,那时的文物出版社、北京人民美术出版社、北京出版社、上海朵云轩,都选择了欧阳询、虞世南、褚遂良、颜真卿、柳公权写的唐碑,作为大众的习字帖。唐楷之重要,正如清朝乾嘉时期书家钱鲁斯说:“不学唐人,终无立脚处。”

楷书经典分为“钟王”和“唐碑”两大系统,学小楷崇尚“钟王”,学大楷则取法“唐碑”,宋朝以来已是如此。现在所见“钟王”楷书和唐碑,都是黑底白字的拓本,一般人习惯把这些书法范本笼统称为“字帖”或者“帖”,其实两者颇有区别:“钟王”楷书属于“帖”系,在石碑上书丹后刻成的“唐碑”属于金石学范围的“碑”系。

金石家喜欢收藏“唐碑”拓本,宋朝时,虞世南《孔子庙堂碑》拓本已是稀世之宝。黄庭坚有诗叹道:“孔庙虞书贞观刻,千两黄金哪购得。”宋朝以下,那些树立在荒郊坟冢之旁、寺庙园林之中的唐碑,人们椎拓不已,每多漫漶。后人重复刻画,故态日非,不独笔意无存,字形亦随之失真。清朝前期,研究法帖、古碑的学者王澍(1668~1743)说:“江南足拓,不如河北断碑。”

早在清初,学者顾炎武、傅山、阎若璩已经开始注意古碑。阎若璩曾说:“枣梨文字,南方为胜;金石文字,北方为多。”刻帖多用坚硬细密的枣木梨木,故以“枣梨文字”代指刻帖。“金石文字”指商周青铜器铭文和石刻文字。清初学者的访碑活动的主要地区在河北、河南、陕西、山东、山西诸省。据说,傅山在平定山中访碑,误坠崖谷,意外发现北齐刻经。朱彝尊在太原风峪山有过打着火把在洞穴里查看古代刻经的经历。学者访碑不仅满足了他们怀古的心理需求,也是出于学术研究,对于傅山这样的学者兼书法家,古碑拓本带来惊喜和新奇的同时,也成了研习古代书法的新资料,而且影响了他们的书法观念。

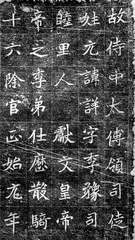

( 《始平公造像记》(498年)

)

( 《始平公造像记》(498年)

)

清朝出土的“金石文字”,多是出自无名书家之手的北朝碑志和造像记。乾嘉时代的学者型官员阮元(1764~1849)自称:“所见所藏北朝石碑,不下七八十种。”他写了一篇《北碑南帖论》,率先将“北碑”与“南帖”相提并论,各表其胜:“短笺长卷,意态挥洒,则帖擅其长;界格方严,法书深刻,则碑据其胜。”阮元还写了一篇《南北书派论》,欲以南北分书派。包世臣(1775~1855)接踵其后,在《历下笔谈》中,赞赏“北朝人书,落笔峻而结体庄和”,“字有定法而出之以自在”。清朝学者说的“北碑”是个泛称,包罗北朝时代所有刻石书迹。论书体,楷书是大宗,还有隶书和篆书,阮、包提倡的北碑主要指楷书。北朝碑版又可按时代分为魏碑、周碑、齐碑,按石刻的形制和用途分类,则有碑、墓志、造像记、摩崖。

清朝后期,出土的北朝、南朝碑刻日见其多,康有为(1858~1927)公开提出了“尊碑”的观点,他的理由有五点:“笔画完好,精神流露,易于临摹,一也;可以考隶楷之变,二也;可以考后世之源流,三也;唐言结构,宋尚意态,六朝碑各体毕备,四也;笔法舒长刻入,雄奇角出,迎接不暇,实为唐宋之所无有,五也。”康有为认为:北碑里,魏碑数量最多,而且后世的楷书形态体格、风格意态,都可以在魏碑中寻得渊源,所谓“北碑莫盛于魏,莫备于魏”。康有为所说的“魏碑”,和“北碑”这个概念一样,泛指刻石书迹。

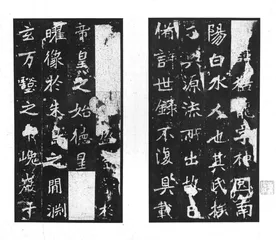

( 《元详墓志》(508年)

)

( 《元详墓志》(508年)

)

北魏是鲜卑人在公元386年建立的国家政权,到公元534年分裂为东魏和西魏,历时149年。其间的公元439年,北魏太武帝拓跋焘统一北方,结束了长达百余年的“十六国时期”,中国北部进入北朝时代。北魏首都原在今天的山西大同,当时叫平城,长达百余年。那一时期,北魏人书刻碑志往往沿袭旧制,采用隶书体,也有一些“平划宽结”的楷书碑志。孝文帝元宏亲政之后,楷书碑志才多了起来。特别是公元494年迁都洛阳之后的40年间,北魏实行“汉化”,书法上看齐南朝的“二王”书法,确立了新的楷书正体,“斜划紧结”、“方严峻挺”是其显著特点。

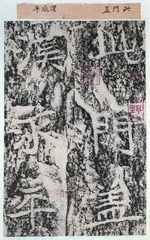

康有为出于宣扬魏碑的意图,喜好夸张,极力称说“一碑有一碑之奇”,从书法形态上看,确实如此。《始平公造像记》(498)方厚雄强、《石门铭》(509)奇逸飞动、《郑文公碑》(511)稳重含蓄、《张猛龙碑》(522)峻整挺拔、《元详墓志》(508)柔媚优雅、《崔敬邕墓志》(517)端庄静穆。北魏碑志的书写者各有自己的书写习惯,书法水准也不一样,所以同中有异。但是,如果我们以为北魏人刻碑铭志之际心存造奇设险之想,意欲显示与众不同,那是夸大古人的胆量。拿康有为格外推崇的《石门铭》来说,书写者王远是州府办文案的书吏,他在石崖上题写称颂长官功德的文辞,当然想写得端端正正、规规矩矩。因为是在崖壁上写字,又是平常很少写的大字,当然不如平时在纸上写小楷那样娴熟自如,“斜划”做到了,体态却不够“紧结”,才出现了那种散漫开张的模样,康有为赞以“飞逸奇浑”,那是后人追加的审美感受,而非书写者的追求。

( 《张猛龙碑》(522年) )

( 《张猛龙碑》(522年) )

新出土的魏碑,还贵在“古”与“真”。其书刻的年代去魏晋不远,比起唐碑,楷法更多古意;魏碑字画完好,比翻刻的“钟王”楷书更为真实,所以首先受到士大夫阶层的重视,并且书家之间传播开来。咸丰、同治年间(1851~1874),学魏碑的风气盛行起来,形成“三尺之童,十室之社,莫不口北碑,写魏体”的局面。晚清张裕钊、赵之谦、陶宣写楷书,都吸收了魏碑楷法而自成一家。1889年,康有为撰写了一部重要的书学著作《广艺舟双楫》,极力宣扬魏碑的书法价值,从理论上确立了魏碑的书法地位。魏碑终于取得了和“钟王”楷书、“唐碑”并列的地位,成为近代书法史上新的楷书经典。■

(

《石门铭》(509年)

)(文 / 刘涛) 书法楷书艺术魏碑文化康有为

(

《石门铭》(509年)

)(文 / 刘涛) 书法楷书艺术魏碑文化康有为