救市有道

作者:邢海洋 (

对于大多数普通投资者而言,因信息匮乏导致无从判断,投资行为多为盲从

)

(

对于大多数普通投资者而言,因信息匮乏导致无从判断,投资行为多为盲从

)

“十大救市利好”

6月17日,股市9连跌后,有关救市的“五大利好”传闻在市场上流传开来,可惜利好没有兑现,第二天又传出了十大救市利好。投资者一厢情愿,下调印花税两个月后,又渴望着更大力度的救市政策。因为除了政策,按市场中的传言,再没有什么能对付“疯狂的外资”和“成本低廉的大小非”了。

严格地说,下调印花税,虽然幅度大得出人预料,放在18年的股市发展史中算不得真正意义的救市政策。18年中政府11次调整印花税,几乎没有一次改变了市场的大方向。有借鉴意义的几次调整都发生在1997年后,通过每次一个千分点的小幅度调整,印花税从5‰历经8年时间才调整到2005年初的1‰。如此连贯且小幅度的调整未能改变的市场方向,幅度变大、变化突然的调整只不过使投资者短期内反应更激烈。事实证明,无论去年牛市中大幅上调印花税还是今年熊市中下调,都不过是中长期趋势中一个“回水”,从来没有形成“政策底”或“政策顶”的能力。

股民心目中的“十大救市政策”包括设立市场平准基金、暂停新股发行、暂缓推出创业板、改革再融资制度、推出融资融券、推出股指期货、引导民间合规资金入市、审核更多的QFII、继续发新基金和规范大小非减持等。期许如此之多,使人想起了2004年初出台的“国九条”,内容更广泛也更有指导意义。当时,正处于反弹途中的股指越过2003年高点1650点继续上行,至2004年4月7日见顶,随后一路下跌至2005年6月6日,完成了大牛市前的最后一跌。

政策并非不能救市,但多大程度上改变市场方向,还需要看政策出台的“火候”。1994年7月30日,证监会宣布三项“救市”措施:年内暂停新股发行与上市,严格控制上市公司配股规模,采取措施扩大入市资金范围。三大政策出台后第一个交易日股指急速飙升33.2%,上证指数短短33个交易日从最低的325点上涨至1052点,涨幅为204.13%,成为我国证券史上股指上涨速度最快的一次。这是政府第一次救市,出乎投资者意料,效果立竿见影。这次救市又发生在股市从1560点直线式下跌之后,巨大的下跌势能使市场蕴含了反弹的动能。不过,三大政策中只有前两条可执行,却不能根本上改变市场的供需关系,市场很快又跳水,随后是长达一年多的盘整和下跌之旅,最终于1996年1月19日见底512点。

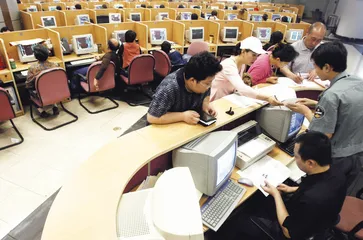

( 2007年5月,新股民在北京某证券交易所办理开户。投资者总是对5月份的行情寄予希望

)

( 2007年5月,新股民在北京某证券交易所办理开户。投资者总是对5月份的行情寄予希望

)

同样的,1999年“5·19”行情也和政策密切相关,那天,管理层推出了“改革股票发行体制、保险资金入市、逐步解决证券公司合法融资渠道”等政策建议;6月10日,央行宣布第7次降息;6月14日,证监会官员发表讲话指出股市上升是恢复性的;6月15日,《人民日报》再次发表特约评论员文章,指出股市是恢复性上涨。除了降息,几乎没有切实可行的措施,一连串的口头激励就使上证指数在30个交易日内上涨64%,并于2001年6月14日达到最高点2245.44点。政策之所以奏效,在于市场已经蛰伏了两年时间,所谓横盘整理时间越长,蕴含的爆发力越强。但这样的爆发力并不具备有持续性,股市并没有从根本上成为资源最优配置的市场,而仍然是部分企业随意圈钱的特权市场。

股市在危机时刻究竟需不需要政府出手救市?这几乎无需争论,次级债危机后的美国市场、东南亚金融危机中的各国股市都是例子。市场连续暴跌后往往形成非理性杀跌,投资者不计成本地离开市场,造成了估值上偏离估值体系,游资从价值投资者的恐慌中渔利。政府的救市行为起到了防御作用,遏制了人心崩溃。

( 6月10日,无行情可期待,北京某证券交易所内气氛闲散 )

救市怪圈

当前的股市便具有非理性下跌特征,上证指数静态市盈率已经下降到23倍,接近2006年5月初1500点水平。沪深300指数的静态市盈率是22倍,和2006年9月份水平最为接近,那时该指数只有1350点。一个处于高速成长中的市场,估值水平已经降低到成熟市场的水平,美国标普500指数市盈率也不过22倍。自然,若和日本股市、香港地区股市的15、14倍的市盈率相比,我国股市似乎还有下跌空间,但历史上由于特殊的发行体制,我们从来也没有和这些市场接轨。即使在熊市末期最惨烈的下跌中,A股市盈率水平也只是在17~22倍间波动,何况,现在的市盈率是从曾经的70余倍掉下来的。市净率是另一个衡量市场估值的指标,上证指数整体市净率在3.5倍,这一水平接近2006年底和2007年初的水平,当时上证指数在2300点附近。市净率最高的2007年10月至12月,该指标曾达到8.4倍,而沪深300的市净率水平最高达到了9.09倍。恐慌性抛售已经使股价严重偏离了估值体系,颇有1994年前股市暴跌的特征。

如果说政策正确能够救市,且从根本上改变了市场的方向,那是因为政策营造出良好的市场投资环境。2005年来的大牛市释放出了同股同权的政策红利,使沪深股市应有的估值水平发生了巨变,但一个政策红利,跟随以数万亿计的大小非供应,还是令市场不得不回到“诱多——暴涨——崩盘——救市”的怪圈。一个政策,涉及方方面面的利益,若不能利益长远,同时再在细节上深思熟虑,最后的结果往往是暴涨暴跌。最近的暴跌就有经济学家直指是股改大跃进的结果,设若当时大股东给予流通股股东更多的补偿,他们就没有了在低价股减持的成本优势,再比如大股东股票解禁期限加长到5年乃至8年,巨量的筹码就可在细水长流中释放;而如果没有那么快的新老划断,连肩接踵的大盘股上市,股市也不会不堪负重。但这只是一厢情愿的想法,当时的补偿都经过股东大会的表决,制度设计上流通股东的投票权本来就优于大小非;而若没有大盘股的匆忙上市,股市还会炒得更高,也跌得更狠。

市场似乎永远和救市政策捉着迷藏。每一次,政策似乎都立竿见影,但最终却令市场陷入暴涨暴跌的怪圈。循环往复的政策市特征使市场缺乏明确的估值体系,投资者看政策脸色,盼救世主出现,最终连基本的价值判断都培养不出来。

“话语救”与“资金救”

至今,政府救市措施多是话语救市,也就是政策救市,很少有管理层直接调动资金救市的情况。而国家市场上的救市,除了用政策调控资金的供给,政府还直接参与交易,以资金托市。东南亚金融危机中,各国中央银行曾联手吸购了数百亿美元的泰铢,这是该区域金融当局第一次公开携手捍卫彼此的货币。可惜积重难返,未能挽救泰铢的崩盘。

香港特区政府与游资的对决堪为经典,政府救市的最重要手段就是平准基金入市。当时的市况,游资先施压港元,又大量卖出看空港股的期货合约,同时再抛空港股,制造恐慌,试图在港股崩盘中,在证券和期货市场上同时获利。香港政府则动用资金大量买入恒指蓝筹权重股汇丰和香港电讯,再以资金推高股指期货价格,迫使投机资本亏损离场。当时因政府基金入市,股票交易额一天内放大一两倍,最初的一天,外界估计香港特区政府动用的资金至少超过40亿港元。据香港金管局数据显示,两周内,政府吸纳的股票约有1200亿港元,相当于当时整个市场7%的市值,这些股票后来全部交由香港特区政府的盈富基金管理。

盈富基金最终获利上千亿港元,即使在声誉上,政府干预股市的行为也未给市场带来负面影响。时隔多年后,就连索罗斯的助手琼斯也为港府的行动辩解,“在市场信心面临全面崩溃的时候,政府的干预提振了市场信心,避免更大危机的发生,也使得市场免于最终的崩溃”。

但显然,这几乎是唯一一次政府动用大量资金救市而又被称誉的例子。次级债接连引爆,美联储除了降息应对还频频向银行系统注资,提供担保。为拯救濒于破产的贝尔斯登,美联储批准为摩根大通提供300亿美元借款用以收购贝尔斯登。但这些仅限于拯救实体经济中的企业,目的绝非为二级市场上投资者的损失负责。上世纪30年代全球大萧条,金融家联合筹集资金托市,交易所的总裁购买股票,这些和三一重工大非承诺的主动再禁售两年没有区别,都是向投资者表明信心的方式。政府出资救市,除了有国际游资那样嚣张的外在对手,基本师出无名。况且政府参与市场难免也有经济利益动因,赔了钱亏的是全体国民,赚了钱则来自市场上的投资者,无论盈亏,都会受到指摘。

股市低迷,伤及实体经济的时候,政府才有了无条件救市的理由。股价低估,企业无法在市场上获得资金,企业资金链断裂,经营陷入危机。但即使在IPO迭现高潮的2007年,股市全年的融资额也不过4470亿元,不能和新增的3.11万亿的贷款相提并论,间接融资仍是我国目前企业最主要的资金来源。股市下跌对企业筹资有一定影响,但对实体经济发展的资金来源不起决定作用。

股票市场有限的融资功能仍是计划体制的产物。审批制而非核准制的上市制度下,股票与实体经济松散的关系,决定了宏观决策中,“救市”仍是一个小众话题。而大熊市中数以十万亿计的投资者账面损失,在一个规则转型的市场,成为投机者的囊中物。

或许,真应该如某些学者建议的那样,当以全体国民积累的外汇储备来托市,以购买的股票充实社保基金,既平抑了市场恐慌,助市场平稳度过大小非减持的艰难时期,同时又还财富于全体国民,股民与国民实现双赢。而大小非本身,大部分也代表着国家利益,使它们能在相对高的价位进入市场,也未损失国民利益。三赢的局面,大团圆的结局,唯一的缺憾在于如此一来,市场的自由竞价体系大打了折扣。没有完美的市场,或许,这正是解决当下危机的现实选择。■(文 / 邢海洋) 救市股票股市大小非期货ipo