黑颈鹤与山乡

作者:葛维樱(文 / 葛维樱)

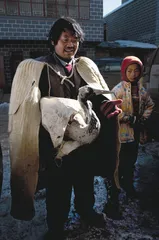

( 今年春节前夕,一位大山包的村民将他发现的一只受伤黑颈鹤送往保护站救治

)

( 今年春节前夕,一位大山包的村民将他发现的一只受伤黑颈鹤送往保护站救治

)

候鸟的优先权

黑颈鹤已经飞走一个月了,大山包的生活又恢复了平静。4月底5月初,漫山的草皮绿了,突来一场大雪也阻挡不了野杜鹃盛开,“你看着冷,其实夏天就要来了,越到夏天我们这里越漂亮,凉快”。站在山顶一块巨石上,放羊的孩子唱起歌来。大山包位处云贵高原的高寒地带,海拔3600米左右。对于大山包的人来说,最热闹的是每年阴历九月九到来年三月三黑颈鹤飞来越冬的日子,因为此后,跟着黑颈鹤,那些鸟类科学家、摄影发烧友和游客也都走了,饭馆只在有人敲门的时候才会开张做饭,小卖部里的矿泉水和牛奶过了这半年也停止进货。全世界的5000只黑颈鹤,1200多只每年定期飞来大山包,在这里和人们一起度过半年严寒的黑颈鹤,是大山包的全部财富。

身为国家一级保护动物,黑颈鹤的名气相对比熊猫小很多,“上世纪90年代初才开始被保护,直到1994年才成为易危物种”。因为环境和习性,迄今黑颈鹤只有野生,没有人类驯养的先例,“更没办法出现在动物园里”。黑颈鹤本身就是全世界最晚被发现的鸟类之一,没有赶上中国上世纪80年代的国宝热潮,在昭通自我介绍的网页上,它被称为“鸟类中的熊猫”。冬天在云贵高原,夏天飞往青藏高原,直到上世纪90年代初,黑颈鹤在大山包都和其他的鸟类一样待遇,当地约有不到200人的少数民族村子,经常捕猎作为野味,“用弓箭射下来,熬汤非常鲜美”。但是占全乡人口99%的汉族人不会这么做,“有个老师说过,我们这里的鸟应该比人到的还早”。56岁的董应兰甚至不会写自己的名字,对于黑颈鹤却有一种纯粹的感情,这种感情把她和其他的山民区别开来。

因为自愿喂鹤18年,她常和各种来访者聊天。胖胖的董应兰轻手轻脚地把一只刚出生3天的小鹅放在小竹笼里,单独喂食,然后把一碗米粥撒在自家屋里让一群小鸡来吃,“外面太冷了”。董应兰看着这些小小的生物表情很柔和,“牲畜就是我们的指望”。每个山头上都有几匹皮毛闪闪发亮的马,山谷里是绵羊,在蓝天下缓缓流动的牲畜非常安静。大部分山民都是吆喝着和马一起走,再冷再累也不骑,“一匹马便宜的也要8000多块钱,只能让它驮东西,人骑它太累,还浪费饲料”。资源的匮乏使大山包人没有游牧民族的潇洒,只有小心翼翼地在动物和人之间找到平衡才能得到收获。“我们这里的水草不够丰美,看上去薄薄一层草皮,牲畜啃得多了就会长不出草。除了黑颈鹤,我们真的没什么可以依靠。”

董应兰的家居住在大海子边上,这里是黑颈鹤集中的区域,也是大山包最早受到保护的地方。董应兰说,“保护这些年我们都明白了,黑颈鹤才是说了算的”。大海子是天然的一片淡水湖泊,黑颈鹤冬天喜欢来到这块冰面上栖息寻找食物,这个山民们打捞野生鱼的地方还没等到人为开发就已经被黑颈鹤占据。“大海子的鱼不喂饲料,水冷,肉质特别鲜。”1993年黑颈鹤提升了大海子的身价,董应兰从那时起就再没吃过鱼。2003年,这片宝贵的水被昭通市人承包下来,“他们放进去的鱼苗要等到2006年才打上来第一网,因为长得太慢”。乡上每天都卖出去十几条,饭馆的收购价最低20元一斤,但是黑颈鹤到来的半年,大海子的鱼是不准打捞的。“黑颈鹤要吃掉不少鱼当口粮,所以也挣不到多少钱。”大海子边上的土地已经用黑色的隔离网圈住,“黑颈鹤保护核心地带”,人和家畜都不被允许进入,只有董应兰一家除外。

( 在今年初南方遭遇冰雪灾害时,大山包保护区增加了人工投食

)

( 在今年初南方遭遇冰雪灾害时,大山包保护区增加了人工投食

)

春耕的时候一个稻草人都见不到,“黑颈鹤少的时候,海子边上的人都有耕地”。1200只黑颈鹤每年飞入一片占地约40亩的水域是什么概念?“这一带的粮食只能收获1/3,因为大多数在刚种下去的时候就被黑颈鹤挖出来吃掉了。”黑颈鹤吃的是土豆与苦荞的种子,因此人们受到的损失是,错过最好的耕种时节后,可能整年什么也收获不了。当地最优质的耕地都围绕在大海子周围,不用浇水,“这里产的洋芋和苦荞都比山里的多一半。黑颈鹤当然也知道”。从1993年设立保护区开始,黑颈鹤就成为大山包的意志,“凡是黑颈鹤吃的人就不能吃了,凡是黑颈鹤住的人就不能进去了”。村民们调侃,政策也是如此。1996年,大山包全部实行退耕还草,政府发给草籽让农民耕种,并且按照耕地粮食产量给每家补偿粮食款。

“我们从来没想过这个东西能有这么厉害。”曾经有两个少数民族的人盗猎黑颈鹤被逮捕,因为宣传太多,大山包的人都以为这件事情发生在本地,其实是在青海。“黑颈鹤本来就很少,能抓到的就更少了。”在保护区建立起来前的上世纪80年代,大山包的山基本上全都被开垦成为耕地了,“那时候一到春天全是沙土”。结果,退耕还草换来了一片青山,大山包人却被停留在尴尬的境地,“我们只能靠政府给钱生活了”。黑颈鹤使当地人失去了耕地,生态保护使当地进入了“返贫”状态。长年居住在寒冷地带,夏季晚上也有零度,“以前我们这里取暖都是直接挖草地,砍下草、树枝子来烧”。现在家家安上蜂窝煤炉子,“一年四季都要取暖,烧掉一两千元煤钱”。乡长李战说,人们的原始生活方式因为生态保护而被迫改变。不用出力就能得到粮食补偿款,但是他们还是愿意种地,“现在物价上涨,出外打工还不如在家种地”。想按照过去方式生活,靠山吃山的人就陷入了贫困,“除了黑颈鹤,我们这里什么都快没有了”。

( 大海子是大山包保护区内的一片淡水湖,黑颈鹤喜爱的栖息地

)

( 大海子是大山包保护区内的一片淡水湖,黑颈鹤喜爱的栖息地

)

女主人争夺战

被黑颈鹤左右的不仅是生态。“每年到了10月份深秋,‘给孤、给孤’的叫声就响起来了。”每个好客的村子都有一位最热情好客的女主人,有一股香皂味道的王世珍看起来很称职。尽管董应兰在主观上没有对黑颈鹤抱有“利用”的念头,但在村民们看来,他们家还是得到了好处。村头紧挨着大海子隔离带最高的坡上,是董应兰的儿子赵强新起的4间平房,“就是农家乐,以后来了人可以住的”。能抢占到这样的风水宝地,赵强说这里上世纪80年代就是自家的地了,但是村民们说这是因为董应兰护鹤才得到的土地,“来个干部都往他们家领,拿块地应该不难吧”。农村的土地经常变更,什么时候拿地、拿哪一块地在很有可能露出旅游苗头的大山包还是非常敏感的。“我们是2006年底同时拿下的地。”和赵强房子只隔1米距离,同样制式的4间新房是王世珍的农家乐。对这一点王世珍毫不忌讳,她甚至已经在门口挂上了昭通市一位姓韩的女副市长题写的“爱鹤人家”4个大字。

赵强看到有牛羊走进了隔离网,立刻就会找到主人训斥,大山包并不是每一家人都有这种权利。“乡上的干部3年一换,政策都能换,但是黑颈鹤总是要保护,这个变不了。”一心把鹤喂好的董应兰虽然和客人说话,但从来不会停止手里的活计,该喂鸡喂猪一样不耽误。她是经济情况好一些的外乡嫁过来的媳妇,“大山包的人比我们那儿的懒,可能因为太偏远,干什么都不行吧”。虽然被当做护鹤楷模,但是董应兰的做法在当地人看来还是比较另类。“自己家的事情还照看不完就去管鹤去。”董应兰说,“1990年开始,我看着它们冬天找不到吃的,就拿自家玉米去喂。”这样无偿自觉地奉献到了1996年忽然转换成了价值,董应兰被刚刚设立的保护站聘请为“护鹤员”。“保护站发给我玉米,我每天早中晚去海子边上撒,每个月能得80块钱。”保护站也曾经聘请过其他的护鹤员,可是不是自己把玉米贪污了,就是没办法每天按时去喂食。“等他们开始保护的时候,我和黑颈鹤都已经熟了。”勤快又善良的她成为今年被提倡的“人鹤和谐”的典范,但是董应兰却不愿意再喂鹤了。“我实在不会接受采访。”她说,“喂个鹤这么简单的事。”能说会道的小儿媳妇于是成了新任的“护鹤大使”。虽然董应兰是个绝对负责任的保护者,但对于自己的家庭环境建设并不在意,屋子里漆黑一片,把剩饭撒在自家屋里,让小鸡来吃,熬好的猪食也摆在屋门口,大黑猪就挡在大门外。这和王世珍家里家外干干净净,绝不让牲畜进家门的做法截然相反。

大部分大山包山民还没有想出依靠黑颈鹤的路子。这几天来了省、市、区的领导视察,乡亲们提出来的意见还停留在“政府应该多播发一些退耕还草的补偿款,给大山包多解决一些基础设施的问题”上。对于董应兰和王世珍两家谁更有优先权办农家乐,村民们一致认为长期照顾鹤的董应兰一家更有理由,“人家还喂鹤了”。但是对于王世珍来说,市场掌握在看到机会的人手里,“去他们家的人虽然多,可是最后吃饭睡觉还是来我们家了”。王世珍的身上有一种特别的亲和力,来了外地人她都会迎进家里往人兜里装土鸡蛋,这个举动使很多科学家、摄影家常年和他们保持着联系,抽屉里也放着不少摄影家们为全家人拍摄的照片。她说,“每年都有几个来我家过年的,今年来了一个昆明的、一个上海的、一个黑龙江的”。

董应兰一家还停留在客人来了大家就挤在一张大炕上的阶段,“想睡沙发也可以”。董应兰家硬面人造革的沙发就摆在门口,迎着呼呼的冷风。王世珍的房子虽然也是茅草顶、泥巴墙壁,却是花了1.3万元整修过的,颜色相当整齐,很有些装修的味道。“每年招待来客能挣三五千元。”3间房放着席梦思床垫,不开灯都很明亮的厢房,是“预备标准间”,王世珍把大儿子结婚时媳妇带来的陪嫁家具凑出来的。“大儿媳妇被我送到昆明去学烹调了。”有限的条件内,“爱鹤人家”去年底刚开张就迎来了20多个住客。

“住在谁家怎么能由鹤来决定?”王世珍手里也有一张牌,她家是大海子明确搞“农家乐”的第一户,2005年给以指引和题字的是昭通市一位女性副市长。“王世珍一来就拉着人家的手不放。”村民们笑着议论,但王世珍觉得,“我们都是女的,怕啥?人家给题字我就有底气”。王世珍算是大海子最有远见的妇女了,“我来做大海子第一个拴狗的人家”。王世珍家的狗拴了两年,即使不是黑颈鹤到来的季节也拴着。为了保护自家的牲畜,大海子的狗都不拴,一来陌生人就有四五只窜出来吼叫,手持竹竿充当“打狗棒”的乡干部们只有到“爱鹤人家”来才能舒口气。董应兰虽然善良纯朴,但是对于来客却没有那种商业味道的热情。“我听你说话费劲。”董应兰老老实实地笑着说。

人鹤如何共存

“在大山包这种地方,要想生存,就必须和动物达成共生的规则。”大山包乡的乡长李战说,过去只强调人与动物矛盾的做法已经过时了,“既然你还要住在这里,你能怎么办?”在生态保护大过一切的大背景下,“人和鹤之间的矛盾再大,都必须把鹤的保护放在首位”。主要依靠畜牧收入的大山包,甚至没有力量站在黑颈鹤的对立面。放眼望去,大山包一片绿色的草皮覆盖,连灌木都很少,每个村子都种了二三十棵小树苗,“就这个程度已经长了20多年”。高寒地带很难长出庄稼,只有一些苦荞和土豆,村民们要吃蔬菜,只能等着3天一次赶集的时候买一点,品种也只有“小苦菜”——一种发苦的青菜,粮食、经济作物都极度贫乏。“北京的专家来捡了不少石头回去。”因为黑颈鹤出名的大山包一直贫穷,很多外来者也想给这里找条出路,但是答案让人绝望,“这里绝对没有矿”。每一个山路上扛着耙子的山民都特别清楚,靠山吃山的最后一点希望也破灭了。“还有的地方靠炸山取石也能赚钱”,但大山包的山体本身岩石是碎片状的玄武岩,“一碰就碎了,风大了都能吹成沙砾,打在人脸上”。不具备石材的品质,结果,“只有我们和动物能够在这里生存下来”。

大山包的一切都由黑颈鹤决定。为了保护黑颈鹤,政府给农民草籽恢复草山的环境,可是退耕还草执行了十几年以后,却发现黑颈鹤变了,“以前都来我们这里做窝下蛋,现在不来了,而且这些年黑颈鹤总数应该增加了,可是大山包这里增加的数目却不大”。根据观测数据,黑颈鹤越来越喜欢小批地飞往那些还没有退耕还草的地方,“那里肯定没有我们这里这么原始、美丽,可是黑颈鹤看重的是有口粮可吃”。比如180公里以外的会泽。今年大山包又重新把大海子周围的20多亩草地恢复成了耕地,专门种给黑颈鹤吃,没有了耕地和收入的大山包,不仅失去了几只黑颈鹤。今年一部环保题材的电影就选在会泽拍摄,成为大山包人叹息错失的机会。“当时导演、制片人是先到大山包来的。”乡书记左佳诩说,“后来会泽县赞助100万元给了剧组。”大山包曾经拍摄过一部电影《好大一对羊》,但是现在当地人无论官员百姓都不愿意说起这部电影了,“那部电影比较灰色,对大山包的美景表现得少,都是写贫穷落后的”。

大山包目前拥有的一点知名度,完全在科学界与摄影界,“这里还没有那种通常意义上的旅行者”。但是大山包希望黑颈鹤能再次发挥作用,“让我们也沾一点光”。今年4月昭阳区为大山包举办的摄影节相当商业化,摄影师只来了十几位,记者们有60多家。招牌黑颈鹤只在冬季飞来,在白茫茫的草原和湿地中一幅出离尘世的身姿,“冷到零下20摄氏度的时候,不畏寒冷的摄影师就会来到大山包”。经历严寒的摄影师们现在是大山包的希望,乡干部们由此都开始学习摄影技巧,“也许我们这里将来也会变成香格里拉”。他们人手一台单反相机。今年,乡长的作品被挂在了新开张的小饭馆里。

大山包是典型的云贵高原,前一天阳光暴晒,第二天就会下起大雪。昭通市的道路算是全国发展最晚的之一,建国后几次在云南大修铁路和公路,都绕过了昭通。这个4省市交界地至今都很少有外来人口。在云南这样的旅游大省,昭通显然根本算不上旅游城市。平原种植上好的红富士苹果,销往外地。远在深山的大山包乡,通路要等到明年。水泥路面就只覆盖了乡里百来米的街道,再往山里走就只有绿色的草地。山势高,这里基本没有机动车,满山低头吃草的牛马就是基本交通和生产工具。

“就是因为这里生态恢复了原始状态,所以黑颈鹤才比较适合生存,可是人总要活下去吧。”乡干部们全都对大山包旅游的发展怀有极高的希望。在他们想象中,已经划出了专门给游客露营的山坳,还有可供滑雪、滑草的山坡,这一切当然还没有兑现,“一想到黑颈鹤,再一想到生态保护,看到一点草皮被车子压坏都心疼”。拥有自然美景的大山包做了很多矛盾的事情,过去可以游泳划船的山中湖泊现在封闭,可以走机动车的道路现在只允许乘坐乡政府才有的马车。干部们在已有“保护”的强大意识下,却把对旅游有益的事情都停止了,可他们在心里还是倾向于让黑颈鹤帮忙造福人类。“车子开到草地上破坏得太厉害,马车我们可以增加收入,50元一人。”结果进山的马车在崎岖不平的道路上要颠簸近两个小时,寒风刺骨,但是乡干部都以为,“来大山包的就是要这个调调”。驾车的马夫说,“看看我们这儿的人为了鹤受了这么多罪,以后来旅游的人也应该体会体会”。

昭通市昭阳区政府也同样希望大山包能够依靠“黑颈鹤”这个仅有的资源发展起来。“钱可以补贴,粮食也可以给,可只靠这个大山包永远都只能这么穷,甚至更穷。物价上涨得快还是补贴款上涨得快?”乡长说,“旅游起码可以让人过得好一点。”昭通市目前已经把大山包作为旅游点在画册上首先推荐。2007年整个昭阳区的财政收入4亿多元,拿出1.2亿元给大山包修路,“在云南,我们可能显不出来,但是放在全国就不一定了”。2008年底预计公路就能完工,但是乡干部面临的现实问题是,“山上竖立的电线杆会把黑颈鹤撞死,可是拔掉电线杆我们怎么用电?”■ 黑颈鹤山乡