街道是我们大家的吗?

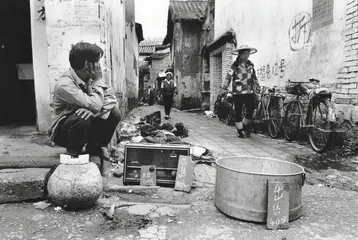

作者:钟和晏 ( 《昆明·往事》(耿云生) )

( 《昆明·往事》(耿云生) )

“街道是我们……大家的!”——无论如何,这是一句打动人心的口号,经过省略号的犹疑之后是惊叹号的断然,似乎在为所有人声讨一种正在丧失的权利。在我们的城市里,旧的街道逐渐消失,机动车优先的新街道错乱地产生,人与车之间,用肉身在街道上行走的人绝大部分时候是处于被排挤的地位。

这不仅是一句口号,也是一场全球巡展的名称,由法国动态城市基金会(IVM)发起,去年春天从巴黎开始,今年5月24日到达北京。动态城市基金会是标致雪铁龙汽车集团赞助的非盈利性学术组织,目的是应对现代城市中交通与机动性的问题。基金会的总执行官阿慕密女士(M.Apel-Muller)说:“日常需求促使人们在城市空间中越来越多地移动,我们认为机动性(Mobility)已经变成一种平等共享的权利,人们要实现的其他权利都依赖于机动权的达到程度。”

关于街道,关于平等共享的权利,这是一个无法不让人产生批评和怨尤的话题,尤其在那些曾经享受过街道美好生活的人群中间。居住在北京的建筑师朱锫说:“亚洲城市空间的真正意义是街道,在北京,人确实被忽视了。很多街道不是人所能享受的,似乎只要有汽车,街道就不复存在了。”也有人怀疑,这个城市的街道更多是表明权力的场所,而不是容纳公共生活与交往的场地,不可能对应每一个具体的、活生生的“人”。

街道是城市里人流、物流和信息流的主要载体,这是与以单一交通为功能的“道路”有所区别的概念。按照法国城市规划学家弗朗索瓦·亚瑟教授(F.Ascher)的定义,开放的街道首先是当地居民的生活空间,它具有交通和信息发布的功能,并吸引了商业、办公、公共服务等设施,是城市里人们日常生活与社会交往的场所。

但是,街道真的是属于我们大家的吗?

(

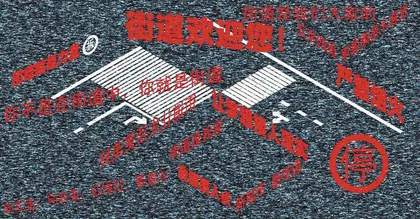

《标语的庆典》(韩彦)

)

(

《标语的庆典》(韩彦)

)

“嗯”工作室的朱晔说:“对这个问题的回答可以转换为街道是否具备公共性?每一辆私家车都是自我移动的独立空间体系,以速度和路径的方式拒绝公共性,它们主要通过三种方式与公共性发生关系——拥堵、碰撞以及侵占并使用街道公共空间。”

街道是为什么而存在的?谁在决定、控制和监视街道?怎样让它成为聚合的场所而不是分隔的空间?这可能是所有的城市都要面对的问题。是汽车首先改变了街道,一方面是私人汽车数量的猛增,另一方面是城市路网体系的不断扩建。城市以人车分流的方式规定了车行路径,获得特权的首先是车辆,传统的街道空间越来越被“道路化”。

( 《北京·长安街》(卢昊)

)

( 《北京·长安街》(卢昊)

)

动态城市基金会驻中国代表卓健说:“因为我国土地所有权国有,一定程度上造成公共和私有空间之间的界限模糊。表面上看,政府似乎什么都可以控制,但结果往往是什么都没有控制好,尤其是单体建筑和街道空间之间的相互关系。”

虽然动态城市基金会是一家汽车集团赞助的学术机构,汽车却可以被公认为街道的第一杀手,也许还有那些拥有街道规划和管理权力的机构,这是城市机动性提高之后的必然代价。“街道是我们……大家的!”这句口号也就变得让人怀疑,我们指的是谁?是所有的人、大部分人还是少数人?毕竟,汽车也不是自动奔跑的机器怪物,“大家”的敌人也许正是“我们”自己。

( 《长春·城·冰街》(魏来)

)

( 《长春·城·冰街》(魏来)

)

场域建筑的主持建筑师梁井宇说:“人不可能不去追求移动性,怎么让人与汽车和谐共存?在这个问题上我是非常悲观的。我们在深圳做过一个访问调查,70%坐地铁的人其实不愿意坐地铁,他们的梦想就是买车。”

“街道展”中国展区的内容是由《城市中国》杂志主持策划的,虽然是在“街道”的同一主题之下,“进口”和“国产”的部分像是不太相关的两个展览的并置。中国展区更多是艺术家的个人表达以及对中国城市混乱的街道现状的记录,来自动态城市基金会的内容则用了45个不同城市的案例来讨论街道空间在设计、使用和管理中的不同做法,试图找到不同速度之间的协调以及人车和平共处的可能。

( 《重庆·后街》(谢平) )

( 《重庆·后街》(谢平) )

对每种交通方式采用分离的、极少相互交叉的网络,这是20世纪现代城市规划师的信条,现在,新功能主义开始从居民的实际需求出发,重新建立多种交通方式并存的模式。在展览上,韩国首尔以西30公里处的海滨新城Songdo是一个“多功能”发展的例子,在新城内部,不同的交通方式受到严格的管理。市中心是一个占地10公顷以上的公园,侧面有一个信号塔,避免繁重的机动车交通流进入。水岸地带的居住园区设置安静的散步区,可以直接通向歌剧院等文化服务设施。

近年来,欧洲城市普遍实施的“Zone 30”,也就是每小时30公里限速区,也是一种街道管治的方式,用分区限速的做法取消汽车在城市中的优先地位。另外,慢速交通的街道也可以从时间上调整,比如一条繁忙的街道白天允许汽车通过,到傍晚时候开始变成步行街。

除法规外,面对街道空间争夺战的困境,聪明的人类所能选择的其他方式大概只有“上天入地”,用三维的、多层面的交汇系统形成新的空间形态,把地面层留给慢速交通。比如在奥斯陆市,之前环绕港口的高速公路分隔了大海与城市中心,现在则被埋到地下,上面变成城市林荫大道。为了复制城市老区的街道氛围,还兴建了一个由多条街道组成的道路网络。

大概10年前,新加坡国立大学建造了一座被称为“热带生态学设计”的塔楼,到今天仍然被认为是“垂直街道”的完美项目之一。这座塔楼外表像一棵枝叶繁茂的树,绿色植物覆盖的建筑立面和花园式的平台交替排列,从地面层上升到第六层的坡道上,每一层都有咖啡厅、商店等便利设施,被认为用垂直的方式体现了一些步行街的传统品质,比如便利性、连续性、园林设计等。另一个“垂直街道”的例子是斯蒂芬·霍尔建筑事务所设计的北京当代MOMA,用倾斜的悬挂式街道连接不同的塔楼。这样,当地面被汽车侵占之后,人们还可以在空中漫步,享受美好的人际交往关系。■ 街道